材料一:

“春秋笔法”看似一个语词,却连接着经学、史学、文学、修辞学、新闻学等多个学科,体现了中国人的思维方式和话语模式,在中国文化史上的重要性是不言而喻的。“春秋笔法”是中国传统儒家经典固有的话语模式,发展至今仍活跃在新闻话语、文学话语乃至日常话语中。当我们了解新闻时,不仅仅在了解事情的真相,还能从事实的叙事中体会到叙述者的价值判断。

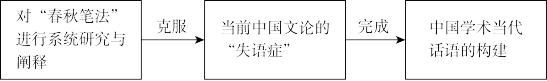

当下学术界,中国话语还远没能达到与中国经济实力相匹配的地位。回归传统,以当代的知识体系和学术视角对古典重新发掘、梳理、阐释,进而构建中国学术的当代话语,已成为学界有识之士共同努力的方向。“春秋笔法”的系统研究与阐释,不仅可弥补该领域研究之不足,更为古代文论话语的现代转换提供尝试性探索,也是克服当前中国文论“失语症”的必然选择,同时有利于建立中国叙事学理论体系。

建立中国意义上的叙事学体系的呼声越来越强,应声而作的学术著作相继出现,这表明构建中国叙事学体系的自觉时代已经到来。但是,从总体上看,还是未能摆脱西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式,而以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究则有可能改变这一状况。

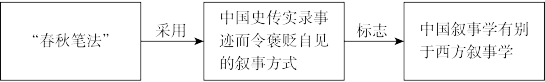

关于“春秋笔法”的研究方法,可以在传统考据学的基础上运用还原批评、阐释学和叙事学等方法。打通经学、史学与文学间的壁垒,进行跨学科的综合研究。要对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,那么首先就应把“春秋笔法”还原到它产生的起始点上考察它是怎样形成的,具备怎样的功能。“春秋笔法”并非仅仅是用笔曲折而意含褒贬的修辞手法。从源头上看,“春秋笔法”包含着“写什么”“不写什么”“怎么写”“写的目的是什么”等内容,涉及到作者在整部作品所要表达或寄托的美刺褒贬、结构安排等问题。“春秋笔法”所蕴含的“微言大义”是史家、作家之褒贬,在具体书写过程中,经学观念对史官记史和作家叙事都产生了深远的影响,左右史家和作家的是非判断和价值取向。“春秋笔法”是中国叙事学有别于西方叙事学的主要范畴和基本特征,在史传和小说叙事中尤为突出。

“春秋笔法”是中国独有的理论范畴,也是中国式话语对世界话语表达方式的贡献。

(摘编自李洲良《春秋笔法研究三题》)

材料二:

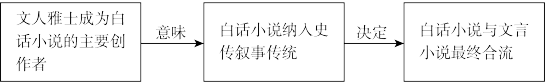

中国小说源于史传。史传之叙事,对后世影响最大的莫过于“春秋笔法”。“春秋笔法”是一种实录事迹而令褒贬自见的叙事方式。中国小说有文言小说与白话小说两大系统。文言小说直接由史传衍生出来,其叙事传统继承史传自不待言;白话小说从民间“说话”口头文学演进而成,当生活在史官文化中的文人雅士成为它的主要创作者的时候,便意味着它也纳入到了史传叙事传统之中。白话小说与文言小说的最终合流是中国文化所决定的历史发展归宿。

白话叙述脱胎于口头文学的“说话”,而口头文学叙事方式的特征之一便是主观叙述。所谓主观叙述,就是叙事者随时都伴随在读者左右,或者诠释情节中疑惑难解的问题;或者提醒要注意某个关键处,或者把故事所要表达的思想直言不讳地说出来。

白话小说从主观叙述向客观叙述的转变,是由长篇章回小说来完成的。从历史纵向看,长篇章回小说对于客观叙述的把握又有一个从不甚纯熟发展到比较纯熟的过程。到《红楼梦》则达到古典小说所能达到的最高境界。戚蓼生《石头记序》对于《红楼梦》的叙事评论道:如《春秋》之有微词,史家之多曲笔。

《红楼梦》客观叙述的一个重要特点是将叙述者戏剧化。一般客观叙述的小说,在叙述初次登场的人物时常有一段对这个人物的肖像描写和对他的背景资料的介绍,使人感到叙事者即作者的存在。《红楼梦》却把这个任务转交给作品中的人物,作品中担当此任的人物便成了一定意义上的叙事者,于是叙事者与作者分离开来,叙事者的观点并不等于作者的观点,这样作者就更深地隐蔽起来。作者让作品中行动的人物充任叙述者,由于叙述者并不完全代表作者的观点,所以作品对某个重要人物和事物的叙述,常常不是一次完成的。综合各人所叙,便是人物的立体影像。

《红楼梦》客观叙述的另一特点是叙述的限知性,限知是相对全知而言,全知就是叙事者无所不知。这种无所不知表现为两个方面,一是叙述视点的随意转换,二是随意代述角色的隐衷。限知叙述之叙事者也是有视点的,也可以代述角色的隐衷,不同的是他的叙述视点相对固定,而代述角色的隐衷也有限制,叙事者不能自由地进入任何角色的内心世界。这种限知性的客观叙述,有效地隐蔽了真正的叙事者——作者。

《春秋》所开创的直书其事的客观叙述原则,在小说《红楼梦》中得到生动的体现。春秋笔法强调“据事迹实录”,但同时又要在客观叙述中寓以褒贬。实录和褒贬,如何统一在文本中?要义之一是笔削。“笔”就是录,“削”就是不录。笔与削寄托着作者褒贬,在《红楼梦》中,林黛玉和薛宝钗,作者到底褒谁贬谁,如果用笔与削的春秋笔法来考量,得出作者之偏爱林黛玉的结论,谅必并不困难。曹雪芹是怎样表达他的倾向的呢?除了别的手段之外,他用了笔削的手法,他对黛玉的心理活动倾注了大量笔墨,却基本上不写宝钗的内心隐衷。客观叙述中笔与削大有深意,就“笔”而言,又有一个如何写,也就是载笔之体的问题。用晦之道,就是载笔的最重要的原则,其要义是直书其事却并不用直笔。

(摘编石昌渝《春秋笔法与〈红楼梦〉的叙事方略》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.只有建立以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究,才能摆脱当下西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式。 |

| B.如果要对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,那么对“春秋笔法”的认识就不能局限于修辞手法这方面。 |

| C.由于白话小说是从口头文学演进而成,因此需要通过长篇章回小说来帮助它完成从主观叙述向客观叙述的转变。 |

| D.只要小说家与史家的是非判断和价值取向受到经学观念的影响,他们所叙述的作品就都会运用到笔削这一手法。 |

| A.《别了,不列颠尼亚》写到“大英帝国从海上来,又从海上去”,叙事者在对客观事实的叙述中包含了自己的价值判断。 |

| B.《林教头风雪山神庙》中的“且把闲话休题,只说正话”,表明了叙事者伴随在读者身边,提醒读者注意作品的主要内容。 |

| C.《茶馆》塑造了面貌各异、个性鲜明的人物形象,这得益于作者采用全知叙述,让叙事者能自由进入各种角色的内心世界。 |

| D.《三国演义》叙事结构中蜀汉这条线索最重要,着墨最多,按春秋笔法的笔与削来看,这体现了作者抑曹尊刘的褒贬立场。 |

5.法国汉学家于连认为,“春秋笔法”是一种“迂回”的话语表达,对它的研究是理解中国文化的一种方式。请结合材料谈谈你对此看法的理解。

相似题推荐

杜甫不作海棠诗,引多少猜测

①杜诗虽然取材广泛,诗料无所不入,却并没有对海棠的书写,可以说杜甫与海棠了不相涉。而对于杜诗何以不写海棠,文人们有许许多多的猜测。

②最早发现这个问题的,是晚唐诗人郑谷。他在《蜀中赏海棠》一诗中说:“浓淡芳春满蜀乡,半随风雨断莺肠。浣花溪上堪惆怅,子美无心为发扬。”郑谷在诗后特地加上了一条注释:“杜工部居西蜀,诗集中无海棠之题。”

③杜甫何以无诗及海棠,降及宋代,各种说辞不可胜数。梅尧臣在《海棠》诗中说:“当时杜子美,吟遍独相忘。”这意味着杜甫所咏之物虽多,但独独忘记了海棠的存在,所以诗中不曾道及。吴中复说:“子美诗才犹阁笔,至今寂寞锦城中。”傅察也认为:“杜陵不是无心赋,才薄难工奈若何。”释了惠也说:“见说家山富海棠,杜陵才短没篇章。”这些说辞认为杜甫心有余而力不足,自知诗才疏浅,面对海棠才尽词穷,所以便只得回避了。王十朋指出:“杜陵应恨未曾识,空向成都结草堂。”在王十朋看来,杜甫没咏海棠,是因为不认识的缘故。杨万里认为:“岂是少陵无句子,少陵未见欲如何。”杨万里认为杜甫未曾见过海棠,当然无从写起。喻良能则指出:“无情长笑杜陵老,不识海棠春意好。”喻良能肯定杜甫见过海棠,只因为对海棠缺乏审美感知,海棠没能成为他的审美对象,所以就没有题咏。曾几则认为:“杜老岂无诗,应为六丁取。”所谓六丁指的是道教传说中的六位丁神,曾几认为杜甫咏海棠诗被六丁神祇取走了。这种思维诗歌史上不乏先例,韩愈《调张籍》一诗称赞李白、杜甫诗歌道:“仙官敕六丁,雷电下取将。流落人间者,太山一毫芒。”在这里,曾几摭拾了前人现成的神话来解释杜诗何以不写海棠。陆游在《海棠》一诗中说:“拾遗旧咏悲零落”,杜甫曾被唐肃宗任命为左拾遗,陆游认为杜甫应该写过海棠诗,只不过都散佚了。北宋王令曾在《读老杜诗集》中说:“镌镵物象三千首,照耀乾坤四百春。”也就是说杜诗原有三千多首,现存只有一千四百余首,有关海棠的诗作恰被遗失了。宋代诗评汇编《古今诗话》于“海棠诗”条则提供了另一种说法:“杜子美母名海棠,子美讳之,故杜集中绝无海棠诗。”依这样的解释,杜甫是因为避家讳而不咏海棠了。王柏则认为杜甫是出于愤慨而不作海棠诗的。他在《独坐看海棠二绝》其二中说:“沉香亭下太真妃,一笑嫣然国已危。当日杜陵深有恨,何心更作海棠诗。”宿醉未醒的杨贵妃曾经被玄宗皇帝称作“海棠睡未足”,杜甫对杨贵妃媚主倾国深有不满,所以便不作海棠诗。这样看来,杜甫之于海棠倒是有恨屋及乌之嫌。可见对于杜甫何以不咏海棠,众说纷纭,言人人殊,使得缺席的海棠反而成了突出的存在。需要指出的是,所有这些说法都充满臆测的成分,只是表明诗人对这个问题很感兴趣,并提出了自己的观点,绝不意味着他们得出了定于一尊的结论。

④诗人们认为杜甫不写海棠实属遗憾,便禁不住有为杜甫补诗的冲动。这无疑是一种冒险,所以诗人一般只是喊得响,很少有付诸行动的。

⑤杜甫主张“清词丽句必为邻”,崇尚“语不惊人死不休”,于诗歌别有创获。欧阳修曾在《六一诗话》中讲过一个故事,陈从易“偶得杜集旧本,文多脱误。至《送蔡都尉》诗云:‘身轻一鸟’,其下脱一字。陈公因与数客各用一字补之。或云‘疾’,或云‘落’,或云‘起’,或云‘下’,莫能定。其后得一善本,乃是‘身轻一鸟过’。陈公叹服,以为虽一字,诸君亦不能到也。”为杜诗补一个字,尚且不能到;为杜甫补诗,无疑更是一种高难度的挑战。补诗云云,不过是诗人借着杜甫的由头自说自话而已。

⑥唐人最早写海棠的,当属褚遂良。他说:“远山酋萃翠凝烟,烂漫桐花二月天。游遍九衢灯火夜,归来月挂海棠前。”海棠成为诗人普遍的审美对象,则要到中唐时期。究其原因,有人说海棠为世人所重视,缘于贾耽编著的《百花谱》。该书在古代文献中不仅较早使用了海棠这个称谓,还誉海棠为“花中神仙”。由于贾耽在德宗、顺宗、宪宗三朝都身居高位,且博学多才,故由他编撰的《百花谱》很有影响,此后唐人才逐渐对海棠重视起来。

⑦尽管杜甫诗歌有“诗史”之称,尽管杜甫诗料无所不入,但是一个人的诗作毕竟有限,而作为诗歌的审美对象无穷无尽,以有限追无限,当然不能穷尽世间万有。所以海棠不入杜诗,其实再正常不过了。只是被有海棠情结的文人无限放大,便成为了问题。这虽然是指瑕,但也有点莫须有的意味。清代车万育还将“杜陵不作海棠诗”编入《声律启蒙》,供幼儿启蒙诵读,更加扩大了此事的影响。

(朱美禄 《光明日报》2021年06月11日 有删节)

1.下列说法,不符合原文意思的一项是( )| A.标题中“不作”二字使表述简洁,并不表明作者态度。 |

| B.郑谷最早提出杜甫不作海棠诗问题,并作出了自己的解释。 |

| C.韩愈关于杜甫不作海棠诗的解释,也不应该置之不理。 |

| D.本文分类罗列了历史上关于杜甫不作海棠诗的解释,很有条理。 |

| A.吴中复、傅察、释了惠从才情角度作了解释。 |

| B.梅尧臣、王十朋、杨万里从客观角度作了解释。 |

| C.曾几、陆游、王令的解释相近,王令更言之凿凿。 |

| D.《古今诗话》、王柏都从个人情感角度作了解释。 |

| A.饶有趣味,为读者增添阅读情趣。 |

| B.间接解释了杜甫不作海棠诗的原因。 |

| C.佐证文人普遍关注杜甫不作海棠诗话题。 |

| D.借题发挥扩展关于杜甫诗作的认知。 |

5.本文作者对于杜甫不作海棠诗一事有何见解?请作简单归纳。

羌笛是羌族所造、产于边塞、流传至今的乐器,它以哀怨的笛声引起无数征等的共鸣,历经千年而传唱不衰。因此羌笛经常作为哀怨的意象大量地出现在诗诗中的羌笛亦有其时代特征。

羌笛,最初出现在边塞诗中,用来表达征人思乡的边愁如南北朝时庾信关断音信,汉使绝经过。胡笳落泪曲,羌笛断肠歌”,张正见《陇头水》“陇头人逐贰师。羌笛含流咽,胡笳杂水悲”。“断肠”“悲”这些早期诗作中的字眼似笛悲凉的基调,而实际上怨悲愁确是诗中羌笛千年未变的主题。用羌笛入诗人中,只有庾信有边地生活的经历,其他文人只是用羌笛的意象来烘托或营造以满足创作边塞诗的艺术需求。

南北朝以后历隋经初唐直至盛唐,羌笛一直是边塞诗中的常客,尤其是在高峰的盛,羌笛更为文人所喜用。文人们留下了很多脍炙人口的佳句,如王之涣的“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”,王昌龄的“更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁”……这是一个崇尚军功的时代,所以这个时代的边塞诗不同于南北朝时单纯的文学创作,很多诗人都有出使和戍边的经历,如高适、王昌龄等,这也使他们笔下的羌笛更加可信可亲可感。中唐以羌笛入诗的诗作不多,其中有些已经开始脱离边塞的背景,如刘禹锡《洞庭秋月行》中的“荡桨巴童歌行枝,连樯估客吹羌笛”,鲍溶《暮春戏赠樊宗宪》中的“羌笛胡琴春调长,美人何处乐年芳”。至晚唐仅有贯休的《古塞上》、李成用的《关山月》等少数几首与边塞有关,其他诗作多用羌笛来表达哀怨伤别之情。值得注意的是,徐夤第一次在专咏梅花的七律中用了羌笛,“结实和羹知有日,肯随羌笛落天涯”。之前《梅花落》只是羌笛的一首曲子,诗人并未真正看到落梅,而这首诗中羌笛却成了梅花的附庸,诗人由梅花想到了花落,进而想到了羌笛,此诗首开后世咏梅诗中用羌笛之先河,影响巨大而深远。

宋代诗中的羌笛与边塞渐行渐远,虽有少数几首涉及边塞,但与时代大势相比,简直是九牛之一毛。宋诗中的羌笛主要有两种用法,一种是只表愁怨之意,如张耒的“不道孤吟不能寐,一声羌笛怨谁舟”;一种是用在咏梅诗中,如梅尧臣的“不道东风远,应悲上苑深。南枝已零落,羌笛寄余音”。咏梅诗是咏物诗之大宗,宋代文人士大夫阶层的兴起以及追求清新雅致的时代风气给咏梅诗的盛行提供了温床,羌笛在咏梅诗中被大量使用,它的使用范围虽已不仅仅局限于咏落梅,如张侃的“不作等闲桃李色,一声羌笛怨惊尘。偶思今岁开花晚,要醉风前烂漫春”,但这毕竟是少数,羌笛与落梅花的由来相系早已注定了它的命运。宋代咏梅词也大量使用羌笛,但词的基调多悲怨愁绝,这不仅源于羌笛哀怨之传统,也与词这种艺术形式有关。

元、明、清三代羌笛又在吟咏边塞的诗中出现。元时宋代羌笛在诗中的两种主要用法仍有延续,而用于边塞诗的羌笛似有复兴之意,如周巽《关山月》。至明代,羌笛用于边塞可以与用于咏梅分庭抗礼了,一些典型的吟咏边塞的题目出现于明清诗歌中,如刘基《关山月》,这种现象的出现除了严氏之论的影响外,可能应该更多归功于雄踞明代文坛百年之久的前后七子所提出的“文必秦汉,诗必盛唐”之说。清代亦有用羌笛入诗者,或与边塞有关,或为送别之作,此不赘述。

(摘编自《文史知识》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在崇尚军功的盛唐,羌笛作为边塞诗中的常客,更为当时的文人所喜用。 |

| B.中唐诗作中的羌笛已经脱离了边塞的背景,也不局限于表达羁旅之愁。 |

| C.晚唐诗人徐夤第一次在专咏梅花的诗中用了羌笛,开后世咏梅诗中用羌笛之先河。 |

| D.宋代咏梅词的基调多悲怨愁绝,既因大量使用有哀怨传统的羌笛,也与词的艺术形式有关。 |

| A.文章按照时间先后的顺序主要论述了在不同历史时期“羌笛”作为诗歌意象的时代特征。 |

| B.文中引用张侃的“不作等闲桃李色,一声羌笛怨惊尘”论证了羌笛在咏落梅诗中的大量运用。 |

| C.文章论述了早期诗中的羌笛用于边塞诗,后来也用于表达哀怨伤别之情的诗中,元羌笛用于边塞诗似有复兴迹象。 |

| D.文章详细论述了南北朝至两宋时期诗歌中的羌笛,而对元明清时期诗歌中羌笛的论述较简略。 |

| A.羌笛在古化诗歌中常用来表达悲愁的主题,这与羌笛声音哀怨等特征有关。 |

| B.没有边地生活经历的文人同样可以用羌笛来创作边塞诗,而大多数使用羌笛的边塞诗也是由这些文人创作的。 |

| C.宋代文人士大夫阶层的兴起使得宋代诗中的羌笛与边塞渐行渐远,只有少数几首使用羌笛的诗会涉及边塞。 |

| D.明代羌笛用于边塞诗可以与用于咏梅平分秋色,是因为受前后七子所提出的“文必秦汉,诗必盛唐”之说的影响。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

今年两会,“新质生产力”首次被写入政府工作报告,并被列为各级政府全年十大工作任务之首。对于向高质量发展转型的中国未来经济来说,“新质生产力”将起到创新推动的主导作用,它是符合新发展理念的先进生产力质态。“新质生产力”具有高科技、高效能、高质量三大特征。

“高科技、高效能、高质量”也是教育现代化的内涵要求。面对百年未有之大变局,面对2035年教育现代化的育人目标,时代呼唤中国教育大规模孵化“新质学校”,推动工业文明向智能文明转型,实现从教育大国到教育强国的质变。

学校转型是一个复杂的系统过程,涉及多个变革目标。一些具备关键影响力、能够激活创新潜力、形成“飞轮效应”的核心要素,都可以视为教育的新质生产力。剖析其内涵,教育的新质生产力首先涉及四个“新”。

新技术:延展教育的深度和广度

当我们以互联网思维重构教育,借助神经科学、大数据支撑教学,用智能产品提升学习效能,教育的深度、广度将被大大延展。比如:基于脑科学,建构学习力测评工具和指标体系,开展符合大脑学习规律的课堂设计,培养学生的学习力;基于大数据的数智化转型,让每个学生都有一个数字画像;基于生成式人工智能的知识工具,让每一位老师都有一位人工智能助手,每一门课程都有知识图谱……

深度而系统的教育转型中,技术的不断革新为学校配备思维的脚手架、行动的工具箱,以最少的耗能产生最大的效果,打开通往高效能创新的“任意门”。

新场景:高位赋能学习进化

当人工智能突飞猛进,我们不得不重新定义学校的价值——学校不仅是一个“容器”,更是一扇打开师生感知力、创变力的大门。

如今,教育的场景时代已经开启,“场景革命”正划时代地提升着我们的教育想象:场景本身具有学习力,能够激发学习者的好奇心、探索欲,激活美的学习感受;场景本身也是课程资源,校园里每个小角落都可以被赋予更多教育的契机,释放教育价值;场景还能够启动行为、点亮心智,唤醒师生的生命感和价值感,实现场景到场能的转换。

未来学校的根本功能,就是以课前课中课后场景、真实问题场景、体验式场景等不同的场景,激活学习内驱力,实现全方位的成长。

新连接:释放有限资源的无限潜能

我们知道,人的智能来自神经网络里的“连接”。连接就是学习,就是在重塑大脑。

教育,其实也就是把能够解决成长问题的人与资源相连接。要实现教育高质量,学校就必须实现“连接改变教育”。这包括部门之间的连接、师生之间的连接、学科之间的连接、学习与生活的连接等。

资源有潜力,关键在于是不是能挖掘出它下面巨大的冰山,将现有的资源用到极致,释放有限资源的无限潜能,做到因地制宜的创新,实现聚合效应。

新生态:持续输送创新动能

养育一个孩子,需要一个“村庄”。学校的涌现式、规模化创新,则需要好的生态。

一方面是有教无类、因材施教、和而不同、自由生长的学校生态。学校管理者要看见学校的核心环节,重视一线问题的真实解决,以更灵活、更有效率、更有温度的行为设计与组织形态,抵抗无序。另一方面是高位平衡的区域生态。优质教育的集群式涌现,需要一个又一个的区域教育生态重建。

当育人生态四季分明,风调雨顺,尊重个性又集约高效,学校变革就成为人人都能参与的一场“价值涌现”。

(摘编自张凯《何为教育的“新质生产力”?》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.教育现代化的内涵要求是“高科技、高效能、高质量”,时代呼唤中国教育大规模孵化“新质学校”。 |

| B.我们以互联网思维重构教育,借助新技术及智能产品辅助教学,就有可能延展教育的深度、广度。 |

| C.基于脑科学的教育革新是我们在教育转型中必须去尝试的,它能实现以最少的耗能获得最好的效果。 |

| D.连接改变教育,高质量的教育需要将现有资源用到极致,释放有限资源的无限潜能,实现聚合效应。 |

| A.文章从两会报告提到的“新质生产力”说起,引出教育的“新质生产力”,高屋建瓴、逻辑清晰。 |

| B.文章分析了教育“新质生产力”涉及的四个“新”,四个方面并列展开,既相对独立又相互关联。 |

| C.文章采用总分的结构,通过举例、比喻、对比等方式,阐述了教育“新质生产力”的重要特征。 |

| D.“飞轮效应”“场景革命”“价值涌现”等专业术语的运用,使文章的语言表达更加准确、简洁。 |

| A.该案例针对不同的学习场景,设置了教师和学生的不同任务,思路清晰,简洁明了。 |

| B.该案例有效建立了课内、课外,课前、课后,教师、学生、家庭、社会的高效连接。 |

| C.该案例使用了“助手”“数据指导”“企业微信平台在线直播”等新的智能教学辅助技术。 |

| D.该案例展现了XX学校基于“教育新质生产力”,追求更加有序、高效教育生态的探索。 |