2023届福建省泉州市高三二模(毕业班质量监测二)语文试题

福建

高三

二模

2023-02-18

1227次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

材料一:

“春秋笔法”看似一个语词,却连接着经学、史学、文学、修辞学、新闻学等多个学科,体现了中国人的思维方式和话语模式,在中国文化史上的重要性是不言而喻的。“春秋笔法”是中国传统儒家经典固有的话语模式,发展至今仍活跃在新闻话语、文学话语乃至日常话语中。当我们了解新闻时,不仅仅在了解事情的真相,还能从事实的叙事中体会到叙述者的价值判断。

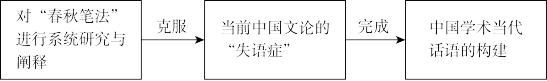

当下学术界,中国话语还远没能达到与中国经济实力相匹配的地位。回归传统,以当代的知识体系和学术视角对古典重新发掘、梳理、阐释,进而构建中国学术的当代话语,已成为学界有识之士共同努力的方向。“春秋笔法”的系统研究与阐释,不仅可弥补该领域研究之不足,更为古代文论话语的现代转换提供尝试性探索,也是克服当前中国文论“失语症”的必然选择,同时有利于建立中国叙事学理论体系。

建立中国意义上的叙事学体系的呼声越来越强,应声而作的学术著作相继出现,这表明构建中国叙事学体系的自觉时代已经到来。但是,从总体上看,还是未能摆脱西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式,而以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究则有可能改变这一状况。

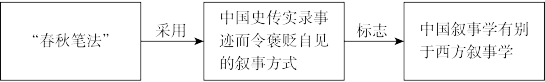

关于“春秋笔法”的研究方法,可以在传统考据学的基础上运用还原批评、阐释学和叙事学等方法。打通经学、史学与文学间的壁垒,进行跨学科的综合研究。要对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,那么首先就应把“春秋笔法”还原到它产生的起始点上考察它是怎样形成的,具备怎样的功能。“春秋笔法”并非仅仅是用笔曲折而意含褒贬的修辞手法。从源头上看,“春秋笔法”包含着“写什么”“不写什么”“怎么写”“写的目的是什么”等内容,涉及到作者在整部作品所要表达或寄托的美刺褒贬、结构安排等问题。“春秋笔法”所蕴含的“微言大义”是史家、作家之褒贬,在具体书写过程中,经学观念对史官记史和作家叙事都产生了深远的影响,左右史家和作家的是非判断和价值取向。“春秋笔法”是中国叙事学有别于西方叙事学的主要范畴和基本特征,在史传和小说叙事中尤为突出。

“春秋笔法”是中国独有的理论范畴,也是中国式话语对世界话语表达方式的贡献。

(摘编自李洲良《春秋笔法研究三题》)

材料二:

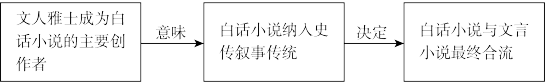

中国小说源于史传。史传之叙事,对后世影响最大的莫过于“春秋笔法”。“春秋笔法”是一种实录事迹而令褒贬自见的叙事方式。中国小说有文言小说与白话小说两大系统。文言小说直接由史传衍生出来,其叙事传统继承史传自不待言;白话小说从民间“说话”口头文学演进而成,当生活在史官文化中的文人雅士成为它的主要创作者的时候,便意味着它也纳入到了史传叙事传统之中。白话小说与文言小说的最终合流是中国文化所决定的历史发展归宿。

白话叙述脱胎于口头文学的“说话”,而口头文学叙事方式的特征之一便是主观叙述。所谓主观叙述,就是叙事者随时都伴随在读者左右,或者诠释情节中疑惑难解的问题;或者提醒要注意某个关键处,或者把故事所要表达的思想直言不讳地说出来。

白话小说从主观叙述向客观叙述的转变,是由长篇章回小说来完成的。从历史纵向看,长篇章回小说对于客观叙述的把握又有一个从不甚纯熟发展到比较纯熟的过程。到《红楼梦》则达到古典小说所能达到的最高境界。戚蓼生《石头记序》对于《红楼梦》的叙事评论道:如《春秋》之有微词,史家之多曲笔。

《红楼梦》客观叙述的一个重要特点是将叙述者戏剧化。一般客观叙述的小说,在叙述初次登场的人物时常有一段对这个人物的肖像描写和对他的背景资料的介绍,使人感到叙事者即作者的存在。《红楼梦》却把这个任务转交给作品中的人物,作品中担当此任的人物便成了一定意义上的叙事者,于是叙事者与作者分离开来,叙事者的观点并不等于作者的观点,这样作者就更深地隐蔽起来。作者让作品中行动的人物充任叙述者,由于叙述者并不完全代表作者的观点,所以作品对某个重要人物和事物的叙述,常常不是一次完成的。综合各人所叙,便是人物的立体影像。

《红楼梦》客观叙述的另一特点是叙述的限知性,限知是相对全知而言,全知就是叙事者无所不知。这种无所不知表现为两个方面,一是叙述视点的随意转换,二是随意代述角色的隐衷。限知叙述之叙事者也是有视点的,也可以代述角色的隐衷,不同的是他的叙述视点相对固定,而代述角色的隐衷也有限制,叙事者不能自由地进入任何角色的内心世界。这种限知性的客观叙述,有效地隐蔽了真正的叙事者——作者。

《春秋》所开创的直书其事的客观叙述原则,在小说《红楼梦》中得到生动的体现。春秋笔法强调“据事迹实录”,但同时又要在客观叙述中寓以褒贬。实录和褒贬,如何统一在文本中?要义之一是笔削。“笔”就是录,“削”就是不录。笔与削寄托着作者褒贬,在《红楼梦》中,林黛玉和薛宝钗,作者到底褒谁贬谁,如果用笔与削的春秋笔法来考量,得出作者之偏爱林黛玉的结论,谅必并不困难。曹雪芹是怎样表达他的倾向的呢?除了别的手段之外,他用了笔削的手法,他对黛玉的心理活动倾注了大量笔墨,却基本上不写宝钗的内心隐衷。客观叙述中笔与削大有深意,就“笔”而言,又有一个如何写,也就是载笔之体的问题。用晦之道,就是载笔的最重要的原则,其要义是直书其事却并不用直笔。

(摘编石昌渝《春秋笔法与〈红楼梦〉的叙事方略》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.只有建立以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究,才能摆脱当下西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式。 |

| B.如果要对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,那么对“春秋笔法”的认识就不能局限于修辞手法这方面。 |

| C.由于白话小说是从口头文学演进而成,因此需要通过长篇章回小说来帮助它完成从主观叙述向客观叙述的转变。 |

| D.只要小说家与史家的是非判断和价值取向受到经学观念的影响,他们所叙述的作品就都会运用到笔削这一手法。 |

| A.《别了,不列颠尼亚》写到“大英帝国从海上来,又从海上去”,叙事者在对客观事实的叙述中包含了自己的价值判断。 |

| B.《林教头风雪山神庙》中的“且把闲话休题,只说正话”,表明了叙事者伴随在读者身边,提醒读者注意作品的主要内容。 |

| C.《茶馆》塑造了面貌各异、个性鲜明的人物形象,这得益于作者采用全知叙述,让叙事者能自由进入各种角色的内心世界。 |

| D.《三国演义》叙事结构中蜀汉这条线索最重要,着墨最多,按春秋笔法的笔与削来看,这体现了作者抑曹尊刘的褒贬立场。 |

5.法国汉学家于连认为,“春秋笔法”是一种“迂回”的话语表达,对它的研究是理解中国文化的一种方式。请结合材料谈谈你对此看法的理解。

【知识点】 学术论文

文本一:

去博物院看望鲁迅

钱红莉

去看安徽省博物院与北京鲁迅博物馆联合举办的一个展览,名为“鲁迅的艺术世界”。

展览布置成左右展厅。左边陈列碑拓、尺牍,有《原板初印芥子园画谱》《秦泰山刻石》《石涛山水精品》等书籍;右边横贯书画、杂志。展品不多,选了《曹全碑》拓片、陈师曾的几幅书画小品,另有几首赠予日本友人的古体诗,以及一批德国的版画、四五帧浮世绘等。

其中三封书简,分别给郑振铎、胡适、许广平。给许广平的信,写在当时北平琉璃厂常见的印花笺上,浏览几行,大约是厦门时期的通信了。与这封情书摆在一起的,是一篇序,为萧红的小说《生死场》所作,蝇头小楷,末尾几段,有几处涂改痕迹,甚或整一句,仔仔细细框掉,再添许多密密麻麻的斜杠子。这篇序言,整整三页,真挚,殷切,温厚,慈悲,是一位声誉日隆的长者对文坛新人的提携。那一两年里,鲁迅在日记里时有记录,带海婴携广平访萧军夫妇,不见。有时,碰见新电影上档,也会主动邀请这两位年轻人,还请他们去饭店吃饭,余外,要被借30元,甚至,萧军临走时大咧咧地提要求:可不可以再给几块零钱搭车。年轻人可真是不见外,借了大钱,再借硬币。他将口袋里所有的零钱摸出,递过去。

一直以为,早已理解了他的深刻、悲悯,实则不然。直至看见被他收藏着的德国版画家珂勒惠支的几幅版画,到底知悉,这位有着杜甫一样人格与心性的人,一直沉浸于“哀苍生”的境地。历史的长河里,杜甫倒映着一代代知识分子的精神面目,到了近代,鲁迅接替了杜甫,竖起一面镜子,映照出知识分子的人格与心性。

他在日记里,有一段时期频繁提及“珂勒惠支”这个名字。此刻,得见这位德国女版画家的一批版画,为之深深震撼。一幅为《饿》,一群无辜的孩子睁着大眼睛,高高举起空碗,他们在向谁哀告呢?伫立画前,久久不能移步。另一幅为《贫苦》,色调更加幽暗,一个瘦得皮包骨的婴孩躺在床上奄奄一息,他的母亲双手抱头,孤苦地守在床边。

历唐宋元明清,一直到民国,中国底层人的疾苦也一刻都未曾走远。

对于底层人宿命的摹写,没有比这两幅版画更触目惊心的。终于理解鲁迅何以如此推崇珂勒惠支。他自费编辑出版了珂勒惠支版画选集,连广告词皆自拟:“书印无多,欲购从速!”展出的这张宣传告示上,拓印的正是珂勒惠支的那幅《饿》。

展厅一角,备有若干明信片、签字笔、图钉,以及一块小黑板。

小黑板上贴满明信片,那些歪歪扭扭粗细不均的笔迹,想必出自孩子之手。

有人写:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”

有人引用臧克家的诗:“有的人死了,他还活着。”

有人写:“鲁迅爷爷,你抽烟太凶了。”

我也抽一张出来,写:“竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干。”

这是他作于某个秋夜的一首七律中的一句,可能是失眠了,五更时,听见几声鸡鸣。鸡叫声衬得秋夜更加阒寂,就爬起来披上衣服,站在窗边看天上的星星,所谓“起看星斗正阑干”,表达着一种精神上的孤独。

鲁迅的人格魅力,总是一点点凸显出来,冰泉一样,慢慢汇成海洋;也是星光,渐成星云,辉映整个夜空。20世纪30年代,胡适在做什么?他怀着良好的愿望要进行社会改良。梁实秋在做什么?他在重庆写着《雅舍小品》。林语堂在做什么?他正为出国积极做着准备。鲁迅,则壮怀激烈,誓将铁屋子砸破。但,他深知,彻底掀翻这几千年封建主义下的铁屋子,何尝容易?

因为洞悉,所以悲观。

他是最彻底的,又是最绝望的。

我每次读《野草》,总要被一种令人窒息的意绪困扰——这一篇篇短章背后的鲁迅,何等苦闷?不止于自剖,到最后,总是无路可走。

可是,他一直坚持下来了,倾心于启蒙,寄希望于青年——“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

在展厅,我们借助零星藏品,一点点给孩子讲解不同时期的鲁迅,企望小人儿可以走进人格伟大者的精神世界,哪怕轻轻为他掀开一小道缝隙,让星月之光透过来。

孩子可以进入鲁迅的世界吗?即使是成人,怕也难以真正走进。唯有中年以后,才会一点点懂得他的好,他的唯一,他的不可多得。

(有删改)

文本二:

问题是,通过什么途径,才能真正“回到鲁迅”,即抓住鲁迅之为鲁迅的特殊性,最大限度地接近鲁迅本体?

我最后找到的,是所谓“典型现象”研究。这也是受鲁迅的启发:他就是用“酒、药、女、佛”来概括、描述六朝文学的。于是,就有了这样的设计:“每一个独创性的思想家和文学家,总是有自己惯用的,几乎已经成为不自觉的心理习惯的,反复出现的观念、意象;正是在这些观念、意象里凝聚着作家对于生活独特的观察、感受与认识,表现着作家独特的精神世界与艺术世界,从而构成了我们要紧紧抓住的最能体现作家艺术个性本质的‘典型现象’。而作家作为语言艺术家,他的独特观念、意象都是通过独特的语言表现出来的。由此,从作家在作品中惯用的、反复出现或有独特意味的词语入手,找出作家独特的单位意象、单位观念,进行深入的、多层次的开掘,以达到对作家与古今中外广大世界息息相通的独特精神世界与艺术世界的具体把握”。

(摘编自钱理群《我为何、如何研究鲁迅——2017年5月29日在北京大学人文社会科学研究院“鲁迅与当代中国”学术论坛上的讲话》)

6.下列对文本一相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.标题“去博物院看望鲁迅”既交代了文章的主要内容,也通过看似不合逻辑的表达,传达出作者对鲁迅先生的深切情意。 |

| B.文中详细介绍德国女版画家珂勒惠支的版画,既表现了鲁迅先生“哀苍生”的情怀,也巧妙体现了鲁迅先生的国际视野。 |

| C.“让星月之光透过来”一句,既照应“也是星光”之喻,赞颂了鲁迅人格;也以“透”字隐含了对人们不读鲁迅作品的忧虑。 |

| D.本文分三节结构全文的形式,与文章多视角、多层面表现的鲁迅精神世界的写作内容相得益彰,颇能体现散文的写作特色。 |

| A.作者猜想有的明信片留言出自小孩子之手,巧妙写出鲁迅的影响力。 |

| B.作者列举引自鲁迅作品的留言,意在表明阅读才能纪念鲁迅的观点。 |

| C.第二节宕开一笔写参观者,既避免行文单调,也丰富了叙事的内容。 |

| D.作者留言时引发的想象,是对鲁迅诗作的解说和对鲁迅形象的刻画。 |

9.请根据文本二的论述,结合文本一和鲁迅作品《故乡》的相关内容,简要分析“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句话是如何表现鲁迅的“独特精神世界与艺术世界”的。

【知识点】 鲁迅(1881-1936) 记叙性散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

文本一:

武灵王平昼闲居,肥义

文本二:

晋平公问于师旷曰:“人君之道如何?”对曰:“人君之道:清净无为,务在博爱,趋在任贤;广开耳目,以察万方;不固溺于流俗,不拘系于

(节选自《说苑·君道》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.子不反亲/臣不逆主/先王之通/谊也/今胡服之意非以养欲/而乐志也/故寡人愿募公叔之义/以成胡服之功/使绁谒之叔/请服焉/ |

| B.子不反亲臣不逆主/先王之通/谊也今胡服之意/非以养欲而乐志也/故寡大愿募公叔之义/以成胡服之功/使绁谒之叔请服焉/ |

| C.子不反亲/臣不逆主/先王之通谊也/今胡服之意/非以养欲而乐志也/故寡人愿募公叔之义/以成胡服之功/使绁谒之叔/请服焉/ |

| D.子不反亲/臣不逆主/先王之通谊也/今胡服之意非以养欲/而乐志也/故寡人愿募公叔之义/以成胡服之功/使绁谒之/叔请服焉/ |

| A.侍坐,坐在尊长旁边陪伴侍奉,与《论语·先进》“公西华侍坐”中“侍坐”相同。 |

| B.王孙,泛指一般贵族官僚的子弟,与《山居秋暝》“王孙自可留”中“王孙”相同。 |

| C.再拜,古人表示恭敬的礼节,与《鸿门宴》“再拜奉大将军足下”中“再拜”相同。 |

| D.左右,指身边伺候的人,近臣,与《苏武传》“单于视左右而惊”中“左右”相同。 |

| A.赵武灵王认为教导百姓改穿胡服、改习骑马射箭一定会招来世人的批评,肥义指出聪明的人在事情还未发生前就能洞烛先机,明确支持改穿胡服。 |

| B.公子成以中原是圣贤推行仁义教化的地方为由,拒穿胡服;赵武灵王亲自登门,指出服装礼义应力求便利,推行胡服有助雪耻,公子成于是奉行。 |

| C.赵文规劝赵武灵王不要违背先圣教化而变更传统服饰,应当遵循礼法规定;赵王主张应与时俱进,风俗礼法随时势变化而改变才是圣人治国之道 |

| D.赵造反对变革,认为只有遵循固有的礼制,治国教民才不会出现差错;赵武灵王辩说天下的得失虽都与是否承袭古制有关,但泥古守旧无补时政。 |

(1)今王释此而袭远方之服,畔学者,臣愿大王图之。

(2)隐忠不竭,奸之属也;以私诬国,贼之类也。

14.在推行“胡服骑射”的过程中,赵武灵王体现出了怎样的“人君之道”?请结合文本二简要说明。

【知识点】 《新序》(《战国策》整理) 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

和白侍郎送令狐相公镇太原①

刘禹锡

十万天兵貂锦衣,晋城风日斗②生辉。

行台③仆射深恩重,从事中郎旧路归。

叠鼓蹙成汾水浪,闪旗惊断塞鸿飞。

边庭自此无烽火,拥节还来坐紫微④。

[注]①本诗作于大和六年(832)。白侍郎,即白居易;令狐相公,即令狐楚,时任检校右仆射,兼太原尹等职。②斗:通“陡”。③行台;指出征时在驻地设立的代表中央的政务机构。④紫微:指中书省。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )| A.首句使用“衣锦还乡”的典故,借“貂锦衣”写出十万将士重归太原时的意气风发。 |

| B.“晋城风日斗生辉”看似俗套之语,用于此处却可以恰当地表达对友人的赞颂之意。 |

| C.从第二联可以看出,令狐楚以前曾任“从事中郎”,此次履新“仆射”是一次升迁。 |

| D.本诗虽标题有“和白侍郎”之语,但诗句却不涉白居易,而围绕为令狐楚壮行抒写。 |

【知识点】 刘禹锡(772-842) 赠友送别

四、名篇名句默写 添加题型下试题

(1)《短歌行》中,曹操感叹贤者如月,不知“

(2)《六国论》中,苏洵认为六国如果一味赂秦求保,就会陷入“

(3)归有光《项脊轩志》中,旧南阁子修葺后环境变美,人在阁中既可以畅读藏书,“

【知识点】 名句名篇默写

五、语言文字运用 添加题型下试题

纪录片《美术里的中国》每集讲述一幅画作与画家的故事,以艺术与技术的“完美邂逅”阐释画作的艺术价值。节目致力于用3D建模技术“活化”2D作品,让平面二维的美术作品变得生动立体起来,帧帧创作,秒秒____________,展现了“唯美中国风”。在第一集《虾》开头,“虾”被____________了动态感,仿佛自如地穿梭在池塘中,让观者走进了那个“水草青青的世界”。

该片还注重讲述画家创作美术作品的历程。首期节目通过情景再现的方式将画家齐白石的一生呈现在观众面前,在动人的生命故事中观众得以充分了解齐白石的绘画风格和人生追求。齐白石画螃蟹讽刺侵略者____________,画寒鸟鼓舞激励大众,

《美术里的中国》为观众带来一场美术经典的视觉盛宴,____________在历史的求索中表现出中华民族生生不息的力量。

18.依次填入文中横线上的词语,最恰当的一组是( )| A.雕饰 给予 横行霸道 还 | B.雕琢 给予 暴虐无道 并 |

| C.雕饰 赋予 暴虐无道 还 | D.雕琢 赋予 横行霸道 并 |

20.文中画波浪线的句子“人民”一词共出现五次,请简要分析这样写的表达效果。

你有没有想过,当空调热到一定程度,也会“中暑”停机。 ① 先简单了解一下空调制冷的原理。

空调是靠液态的制冷剂在蒸发器里气化吸热降温的。当然,我们不可能靠一罐一罐往空调蒸发器里灌液态制冷剂来降温,因此还需要压缩机、冷凝器,将从蒸发器里出来的气态制冷剂进行加压、冷却, ② ……这样周而复始,制冷剂就循环起来了,房间的温度也就降下来了。

不过,这个过程并不轻松。冷凝器的工作就是给被压缩机处理后的高压气态制冷剂降温,让它们重新变回液体。 ③ ,因此需要一个强力的风扇让空气流过冷凝器来散热。除了制冷剂放热,压缩机、风扇工作时,机器本身也会产生热量。如果环境温度过高,散热效果变差,就会导致空调过热,进而会造成器件故障、损坏,最后起火。因此,空调都有过热保护装置,如果空调温度过高,就会自动关机,于是空调就“中暑”。

21.文中画横线的句子有不准确严密之处,下列修改最恰当的一项是( )| A.如果环境温度过高,散热效果变差,就可能导致空调过热,进而会造成器件故障、损坏,最后起火。 |

| B.如果环境温度过高,散热效果变差,就会导致空调过热,进而可能造成器件故障、损坏,甚至起火。 |

| C.如果环境温度过高,散热效果变差,就可能导致空调过热,进而会造成器件故障、损坏,甚至起火。 |

| D.如果环境温度过高,散热效果变差,就会导致空调过热,进而可能造成器件故障、损坏,最后起火。 |

六、作文 添加题型下试题

材料一:

故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。

(荀子《劝学》)

材料二:

在新一轮科技革命中,各国都期望通过重大科技突破抢占未来发展制高点。中国科学院瞄准科技前沿,产出了一批高水平的重大原创成果,引领我国凝聚态物理、分子科学、干细胞筹一批重要前沿方向研究进入世界第一方阵。

上述材料引发你怎样的联想与思考?立德中学学生会向全校学生征集五四青年节活动的主题语,假设你推荐的主题语是“格局·突破”,请结合材料内容给校学生会写一封推荐信,阐述你的思考与推荐理由。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

试卷分析

试卷题型(共 8题)

试卷难度

知识点分析

细目表分析 导出

| 题号 | 难度系数 | 详细知识点 | 备注 |

| 一、现代文阅读 | |||

| 1-5 | 0.65 | 学术论文 | 非连续性文本 |

| 6-9 | 0.4 | 鲁迅(1881-1936) 记叙性散文 | 文学类-双文本 |

| 二、文言文阅读 | |||

| 10-14 | 0.65 | 《新序》(《战国策》整理) 史传文 | |

| 三、古代诗歌阅读 | |||

| 15-16 | 0.65 | 刘禹锡(772-842) 赠友送别 | |

| 四、名篇名句默写 | |||

| 17 | 0.94 | 名句名篇默写 | 情境默写 |

| 五、语言文字运用 | |||

| 18-20 | 0.65 | 一般词语 修辞手法 仿写句子 熟语(含成语) | 选择+表达 |

| 21-22 | 0.65 | 辨析并修改病句 情境补写 | 选择+表达 |

| 六、作文 | |||

| 23 | 0.4 | 青年成长 奋斗 励志 价值理念 任务驱动型作文 | 材料作文 |