材料一:

远在先秦时期,中国人民就已经发现,无论自然、社会还是人生,都有时有位。用今天的话说,就是任何事物都存在于一定的时间和空间中。因此,我们为人处事都必须尊时守位。

所谓尊时,就是“待时而动”“与时偕行”,就是“因时制宜,审势而行”,意即要顺应,进而引领历史形势和时代潮流。所谓守位,乃是根据自己的职位、地位、身份、权限来生活和工作。“尊时旁位”,是中华民族优秀传统思想文化的一个重要部分。在传统的中华文化中,尊时与守位是个统一的整体,尊时必须守位,守位一定要尊时;而贯穿其中的基本精神必须是崇尚道义、敬德保民,坚持以道义尊时守位。

在尊时守位这一点上,中国人民从不盲目地“乐天知命”,更不只是消极地“安分守已”,而是在遵循历史现实的前提下,以保持天地万物的和谐秩序,即“致中和,天地位焉,万物育焉”(《礼记·中庸》)。坚持“圣人能辅时,不能违时”(《管子·霸言》)的前提下,积极发挥人的自觉能动性,“审时度势”,“时诎则诎,时伸则伸”(《荀子·仲尼》)。在时机未到时,遵养待时,“藏器于身,待时而动”(《易传·系辞下》),积蓄力量,做好准备;一旦时机成熟就紧紧抓住,“来而不可失者,时也”(宋·苏轼《代侯公说项羽辞》),立即行动起来,“因时制宜,审势而行”(清·洪仁玕《资政新篇》)。中国人民认为,“圣人不能为时,时至而弗失”(《战国策·秦策》)。总之,能否自觉尊时守位,是判别圣凡、区分智愚的一条重要标准。

“尊时”决不应当只根据自己的一己之利去趋炎附势、投机取巧,而“守位”更不是贪恋个人的某些暂时权位,享安富尊荣。真正的尊时守位,应当是指行为的主体者清醒、自觉地把握时代的主流,坚持正确的方向,代表着社会先进势力和人民群众的需要,明智地选择好自己的岗位,努力奋斗,去创造历史。为此,他们必须抗击逆流,克服险阻,有时甚至会牺牲自身的暂时或局部利益,使其崇高的人生观、价值观和审美观,体现在自身的实践中。

回顾中华民族的历史,我们就会发现,历代的志士仁人、英雄豪杰之所以高尚,事业之所以成功,都是由于他们能够在坚持尊时守位之中,践行先进的人生观、价值观和审美观;以先进的人生观、价值观和审美观作指导来尊时守位,完成历史赋予自己的责任和使命。像焦裕禄、袁隆平、张桂梅等英雄模范,个个都是尊时守位的光辉榜样!他们对党和人民事业的无限忠诚,以及全心全意为人民服务的精神,正是通过“尊时守位”来彰显。同样地,中华民族优秀的传统精神以及人生观、价值观和审美观,也正是凭借他们和最广大的人民群众在尊时守位的劳动和贡献中保存下来并且不断发扬光大。今天,我们要培育和践行社会主义核心价值观,尊时守位仍然是重要基石。无论什么人,做什么事,都应该发扬中华民族这一优良传统,以高度的精神自觉,把社会主义核心价值观通过尊时守位加以贯彻和落实。

(摘编自王颖、陈瑛《论“尊时守位”》)

材料二:

春节期间邂逅两个词:“春节游行”出自春节前夕的《光明日报》;“外出守岁”出自大年初一的央视晚间新闻。二者都算混搭。前者,也许算海外唐人街过中国年的不得要领。而后者,如果是参加家庭之外的迎新活动,那是舍本逐末。“外出守岁”,是否偏离了春节尊时守位的精神价值呢?

进入腊八,一直到元宵,特别是除夕和初一,几乎每一天,都有特定的意义,中国家庭都会自觉对标。这是春节的时间性。公务人员、职员、商人、农民、学生及各色人等,随着春节的临近,无不迅速回归作为一个家庭的角色。一场数亿人次的大迁徙,就是回家乡、去团圆,这是春节为人儿女、为人父母的“人本位”取向。

旅游过年再怎么时兴,也一定以家庭组团为基本模式;央视春晚再怎么创新,也必须以家庭团圆为基本取向。除夕是辞旧迎新的关键节点,尊时守位的要求格外清晰具体。几点贴春联,几点祭祀先祖,几点吃团年饭,几点看春晚,几点迎新年放鞭炮,堪称倒计时的拉长版。这一晚,祖辈安享晚辈孝敬,父母操持完岁末最后的家务,儿孙沉浸在一年中最无忧无虑的幸福之中。什么经济拮据、职场烦恼、学习压力,统统让位于温情相聚。就是在旧社会,逃债的穷人,除夕夜也可以回家。如果贴了春联门神,讨债的人也不能再上门。

这样一种尊时守位,是全体华人的共识,一年只有这一次。如果学西方大众狂欢、广场跨年,人回家,心在外,千里迢迢往家奔意义何在?家中老小由谁陪伴?与“最近的遥远”(各人玩各人手机)有什么两样?一面抱怨没有年味,一面将围炉夜话、祭祖祈福视为敝屣,至少谈不上文化自爱。

春节是一部经典,历经数千年,堪称中华民俗的金科玉律。它以仪式告诫人们,该节日是人与自然时序的和谐共生,是中华文化勃发的一种特殊孕育状态。守岁,是家庭内聚型特征最集中的体现。外出,自有大年最初几天的串门走亲戚,还有庙会和元宵的公共活动。

长假毕,一场反向迁徙,演绎着人们开始恢复各种社会角色。上班收心,马上进入工作状态,撸起袖子干出“开门红”,应该是过好大年的必然续篇,更是尊时守位的社会价值所在,也是每个中国人的行为遵循。

(摘编自易国祥《彰显春节“尊时守位”的精神价值》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在中国传统文化中,尊时与守位是一个统一的整体,两者互为前提,密不可分,而贯穿其中的基本精神是道义。 |

| B.真正的尊时守位要求主体清醒、自觉地把握时代主流,作出正确的判断和选择,甚至在克服困难时做出部分牺牲。 |

| C.材料二重点阐释了“外出守岁”这个新词,大体上认为其偏离了尊时守位的历史传统,不符合中国家庭的内聚型特征。 |

| D.学西方大众狂欢、广场跨年,将围炉夜话、祭祖祈福视为敝屣,使得文化自爱缺失、过年年味丧失、回家失去意义。 |

| A.材料一与材料二都以尊时守位为核心,材料一更强调要“顺应历史形势”,而材料二更强调要“引领时代潮流”。 |

| B.材料一引用了大量古文,论述了中国古人在尊时守位上的智慧做法,很值得当代人吸收学习。 |

| C.用正确的人生观、价值观和审美观来指导尊时守位,能帮助避免趋炎附势、投机取巧、安享尊荣的错误做法。 |

| D.尊时守位这一历史传统在除夕当天尤为突出,体现在以家庭组团为基本模式,对何时做何事形成了清晰的要求。 |

| A.时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明。(《易传·艮卦》) |

| B.天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。(《易传·系辞上》) |

| C.上不失天时,下不失地利,中得人和,而百事不废。(《荀子·王霸》) |

| D.自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。(《礼记·大学》) |

5.尊时守位是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,请结合材料,谈谈其在当今对于个人和社会的重要意义。

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称为土头土脑的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土,乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法,农业直接取资于土地。种地的人搬不动土,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。

不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是以村与村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间人们的往来也必然疏少。我想,我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会,常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。

现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字,这样才发生法律效力。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任,乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊,陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

(摘编自费孝通《乡土中国·乡土本色》)

材料二:

2022年11月4日,全省油菜毯状苗机械化移栽现场会在安龙举行,观摩首站选择在笃山镇梨树村,这是深入贯彻落实党的二十大报告精神,全方位夯实粮食安全根基的生动体现。

“党的二十大报告指出:加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴;发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道。”笃山镇镇长叶梅说,党的二十大为“三农”工作指明方向,为发展特色产业注入新动能。我们要以此次移栽现场会为契机,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

近年来,梨树村全面贯彻落实习近平总书记“在乡村振兴上开新局”的重要指示精神,立足资源禀赋,拓展就地就近就业渠道,以创建“州级特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点”为契机,努力走出一条乡村振兴开新局之路。

为进一步建强基层党组织促进乡村振兴,笃山镇党委按照“一升一降”“五个一批”的要求配齐配优梨树村两委班子,换届后的村两委干部学历全部在大专以上,平均年龄为30岁,村党支部在全州党支部标准化评估检查中通过验收,并被安龙县确定为“党支部标准化建设示范点”。年仅27岁,毕业于山东大学法律专业的王凡,在换届中一肩挑起村支书、村主任的重任。“要为村民办实事、解难事,要带领村民谋振兴。”上任后,王凡深知肩上责任重大。

一名党员,一面旗帜;一个支部,一个堡垒。正是有村两委和28名党员做给村民看、带领村民干的一股子闯劲,梨树村振兴路上干劲十足。

如果说乡村振兴是一场“大会战”,那么乡村治理、生态宜居的美丽乡村建设,就是其中的一场重要的“攻坚战”。

梨树村注重生态宜居,念好净、美、畅“三字经”,把昔日杂草丛生的闲置地、残垣断壁的荒芜宅基地,渐渐变成了花园、果园、菜园、乐园、公园。实施1000平方米道路绿化,门前是花园,房后是菜园,还有法治公园、民议亭、梨树园围绕村寨,村庄环境更加整洁有序,村民乐享“五园”生活。

“党的二十大报告指出:巩固拓展脱贫攻坚成果,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。”梨树村驻村第一书记郑跃说,下一步,梨树村将扛起增强内生发展动力的重任,继续做好农旅、体旅、文旅融合发展文章,闯出一条可借鉴、可推广的乡村振兴之路。

(摘编自中国黔西南微信公众号《看笃山镇梨树村如何“在乡村振兴上开新局”》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.我们说乡下人土气,这个“土”字虽用得很好,但带着对中国人的几分藐视的意味。 |

| B.不流动从人和人在空间的排列关系上说是孤立和隔膜,这种孤立和隔膜不是绝对的。 |

| C.在乡村每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。 |

| D.乡土社会里的个体为了谋生这一具体目标,分工协作,形成“熟悉”的社会。 |

| A.乡土社会里,乡民以种地为基本谋生方式,从土地中获取生活资源,因此与土地分不开,固守土地。 |

| B.乡土社会实际上是熟人社会、礼俗社会,现代社会是陌生人组成的法理社会,两者的人际交往规则是有区别的。 |

| C.中国的现代化避不开农村,要加快建设农业强国,发展乡村特色产业,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。 |

| D.在现代化的大趋势下,当下中国乡村社会变迁将逐渐被现代化取代,乡村社会的自有特质越来越不明显。 |

| A.“金窝银窝,不如家里的草窝。” | B.“鸡犬相闻,老死不相往来。” |

| C.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。” | D.“人无礼则不生,事无礼则不成。” |

5.近年来,贵州省以高质量发展统揽全局,把“在乡村振兴中开新局”作为主要目标之一,结合材料二,说说梨树村乡村振兴之路上有哪些可借鉴、可推广的途径。

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

中国传统博物学和西方自然志有联系也有区别。联系之一是观察和研究的内容有重叠,都包含人类未加干预的自然事物,因此都含有自然知识。孔子在《论语·阳货》中讲到的“多识于鸟兽草木之名”,便直白阐明了“多识”的判断标准中就包含鸟兽草木等自然知识。联系之二是研究的方式方法基本都是观察、记录等经验式的。中国传统博物学自不待言;而西方自然志在西方的知识体系中,是与自然哲学相对的知识类型, “这种知识类型注重对具体的事物的具体考察,而不是研究事物的一般本质。作为唯象研究,着眼于采集、命名、分类工作,而非观念演绎”,可见西方自然志也是经验式的。

中国传统博物学与西方自然志之间的区别,则主要体现在观察研究对象的范围、目的和呈现方式等方面。首先,中国传统博物学的研究对象为“物”,既可以是自然物,亦可以是人工物,包括了世间万物,甚至包含人文社会科学的知识在内,而西方的自然志只记录描述自然物。其次,中国传统博物学内含的思想和价值判断与儒家理念相一致,而西方自然志专以认识自然为目的。同时,中国传统博物学与西方自然志在目标和主旨意趣方面的差异也十分显明。

(摘编自王莹《文明互鉴视域下中国传统博物学与西方自然志的差异》)

材料二:

近年来,博物书写越来越受读者欢迎,这类作品以非虚构写作的形式,科普自然知识,传播生态理念,兼具科学性和文学性。

咏物抒怀类博物写作的作者一般是作家、诗人,他们拥有较深文学功底和丰富写作经验,善于把“热爱大自然”的主题具象化为对万物生灵、一枝一叶的描写,用通感、拟人等手法写出“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的意蕴。另一方面,他们不断拓展视野,钻研博物学经典著作,在写作对象、创作手法上吸收博物学记录描摹、对比说明、汇总整理自然万物的方式,为作品增添知识含量。

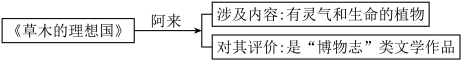

阿来在散文集《草木的理想国:成都物候记》中,对植物学知识信手拈来,对人与自然关系的思考娓娓道来。每一章主写一种花木,间或有闲笔。比如贴梗海棠一章,记录了初春不同颜色的海棠:“树树怒放的红海棠间,却相间着一丛丛白海棠。红海棠树形高大,花开热烈;白海棠只是低矮浑圆的一丛,捧出一朵朵娴静清雅的白色花。”短短几句,用拟人手法写出红白海棠的独特气质,用颜色对比寓意热情与娴静的性格,灵动可爱。

科普类博物书写则将专业内容进行通俗化表达。作者大多具有相关学术背景,他们用严谨科学的语言和以小见大的写法,将看似枯燥的自然知识饶有趣味地介绍给读者。

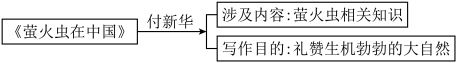

这类写作并不容易,往往凝聚着作者多年科学研究的经验,还要用浅白易懂的语言表达出来,是真正的厚积薄发。比如付新华的《萤火虫在中国》,记述作者在天台山、西双版纳、海南等地寻找、研究萤火虫的丰富经历,通过朴实的文字和精美的图片使读者能够领略小小萤火虫的有趣知识。不同于既往生态文学“代自然立言”,博物书写更强调让大自然“说话”,呈现自然之美,让读者发自内心地热爱自然、保护自然。在生态文明建设不断取得新成就、绿色发展理念深入人心的今天,博物书写在记录自然之美、普及科学知识、提升生态保护意识方面,正在发挥越来越大的作用。

(摘编自艾莲《博物书写,让大自然“说话”》)

材料三:

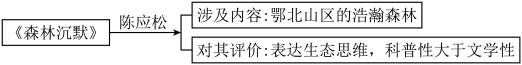

博物书写从中国文学传统来看有其深厚的渊源。有的明清小说就涉及了当时钞关货币、丝织品、食品水果、车马船交通工具等。《红楼梦》则成为博物书写的顶峰,红学研究也有从人物到博物的趋向,饮食、中药、建筑、器皿等物都有了不少研究成果。当代文学的博物书写也不遑多让。比如,陈应松的《森林沉默》书写鄂北山区的浩瀚森林,这里奇峰林立、百兽徜徉、万物生长,都是博物的表达。

博物概念的再度兴起,与生态主义、环境意识的觉醒有关。作家关注自然中各种植物、动物,是对生态的回归,很多博物书写都在表达这样的生态思维。还有一些物的书写是对现代文明的深度反思,这些书写在介绍新鲜事物的时候,更多的带有一层焦虑和担忧,是现代性反思的延伸。

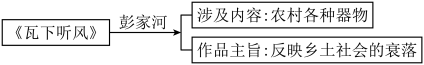

博物书写还具有一种参照价值,物往往具有恒常性,见证着人的变迁。王安忆的《天香》中关于物的书写就有此意味。物同时是人的延伸,是人的情感的寄托与归宿。彭家河的散文集《瓦下听风》书写了农村的各种器物,诸如瓦片、铁锈、石器,物的变迁正是乡土社会一种裂变的直接写照。当然,物极必反。有些作家存在对物过分崇拜的心态,由“物”滑向一种“物欲”。诸如《小时代》一类的青春写作等,充斥着对物的大量细致的描绘。与此同时,博物书写的泛化和滥用也需引起重视。在文本中罗列知识,容易变成一种堆砌,长此以往,文学写作就成为一种百科词条。知识填塞进文本,却表达不了文学的意义。最后,还要警惕那种机械性的重复书写。信息时代,知识的获取太过容易,数据库、信息库无限开放,包括文学传统也是绝对开放的,各种关于“物”的知识进入文本太过容易。

(摘编自刘小波《文学是“人”学,也是“物”学》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.材料一将中国传统博物学和西方自然志进行比较,分析了二者之间的联系和区别,条理清晰。 |

| B.材料二通过正面论述,从不同书写类型,用具体实例,论述博物书写让大自然“说话”的特点。 |

| C.材料三中的反面论述,批评了文学作品中博物书写的不良写作倾向,是对作家们的善意警醒。 |

| D.材料二论证了博物写作的具体表现形式,材料三从反面论证了博物书写的创作原则,两则材料关系密切。 |

| A.法布尔的《昆虫记》用动物学家的知、文学家的思,为一百多种昆虫书写了“十卷大部头的书”。 |

| B.沈从文的《边城》中写到茶峒方言、碾坊、龙舟、渡船、虎耳草、吊脚楼等湘西特色的内容。 |

| C.茹志鹃的《百合花》以百合花被子、毛竹、野菊花、秋庄稼等展示富有地域特征的农村风貌。 |

| D.铁凝的《哦,香雪》借尼龙袜、手表、丝巾、人造革学生书包等外来物品反映乡土社会裂变。 |

5.下面是《红楼梦》对王夫人耳房内的陈设的描写,请从博物书写的角度,对其作简要评析。

只见临窗大炕上铺着猩红洋厕,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥。两边设一对梅花式洋漆小几。左边几上文王鼎匙著香盒,右边几上汝窑美人觚——觚内插着时鲜花卉,并茗碗痰盒等物。地下面西一溜四张椅上,都搭着银红撒花椅搭,底下四副脚踏。椅之两边,也有一对高几,几上茗碗瓶花俱备。

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

儒家文化既是一门修身立德之学,又是一门治学求道之学。孔子更是视学习为“修己安人”之根本,并形成了“乐学弘道”的学习观。孔子从“十有五而志于学”,始终秉持“学而不厌,诲人不倦”(《论语·述而》)的好学、乐学之学习态度,坚守求道、弘道的学习目标,最终达到了知行合一、成人成己的理想学习境界。孔子的学习观主要体现在以下三个方面:

首先,孔子认为学习要秉持乐学情感,注重愉悦的学习情感体验。乐学不仅被莘莘学子奉为治学圭臬,更是孔子所推崇的最佳学习境界。《论语》开篇即言:“学而时习之,不亦说乎?”(《论语·学而》)孔子十分注重学习所带来的内心的愉悦感,并且将学习本身看作一件快乐无比的事,认为经常温习所学知识能让学习者发自内心地感到快乐,孔子还进一步阐释了学习的三个不同层次:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《论语·雍也》)在孔子看来,乐学的前提是勤奋好学,“十室之邑,必有忠信如丘者,不如丘之好学也。”(《论语·公冶长》)孔子认为自己在学习天赋方面和普通人没有什么不同,只是做到了勤学、好学、乐学,因而才有了博学多识的美誉。

其次,学习要坚守“道”、志于“道”,致力于达“道”和弘“道”。孔子认为乐学、善学,终其一生,要对“道”这一正确学习方向执着追求。在孔子看来,学习的过程亦是致力于求道的过程,是追求真理、明确目标、坚定方向和信念的过程。在学习中,只有内心坚守正确的方向,秉持仁义道德,立志于对“道”的追寻,才会最终学有所成,享受精神的富足。孔子特别强调学习以“闻道”,认为“日知其所亡,月无忘其所能”(《论语·子张》),只有内心坚定正确的学习方向,加之日积月累的勤奋学习,才有可能“闻道”。闻道之后就应努力“达道”“弘道”,“见善如不及,见不善如探汤”(《论语·季氏》)。

最后,学习的最终归宿是知行合一、学以致用,将学习践行于现实生活中。孔子不仅强调好学、乐学以丰富学识,充盈精神世界,而且还特别强调实践的重要性:“君子欲讷于言,而敏于行”(《论语·里仁》)“先行其言,而后从之”(《论语·为政》)。在孔子看来,“言”是“知”的一部分,言行统一即是要求知行合一“知”是“行”的前提和基础,“行”是“知”的最初目的和最终归宿,只有做到知中彰显行、行中体现知,心怀正确的“知”,践行实际的“知”,才会达到实践观的理想学习境界。

(摘编自刘萌、王琇清《论孔子的乐学弘道学习观》)

材料二:

《论语》最打动笔者的,不是孔子超乎常人的好学之心,而是孔子的治学格局。无志不成学,治学的格局决定了“学”的范围与成绩。孔子以天下之学为志,志向高远,却非好高骛远,他将“好学”做到了极致,“如切如磋,如琢如磨”便是对孔子治学的生动诠释

在做学问时,孔子敏而好学,精益求精,面对不翔实的知识,他始终坚持“阙如”的态度。所谓“阙如”,是指空缺而不言。在孔子看来,治学严谨、实事求是、直面自我才是做学问该有的态度。一直以来,我们都强调要清除疑难,总是以欣赏的眼光看待那些敢于补“阙”、打破砂锅问到底的人,但孔子告诉我们,保持“阙如”的态度更为难得。“阙如”并非放弃求证,而是对于一些无法求证、确乎不知的问题要保持真实空缺的态度,也就是孔子所说的“知之为知之,不知为不知,是知也”。李商隐五律诗《街西池馆》第三联“太守三刀梦,将军一箭歌”,前句化用西晋王濬“三刀梦”的典故,按照律诗格律,后句也当用典,但“将军一箭歌”所化用的典故,至今无人知晓。在注解此句时,清人朱鹤龄、冯浩均注“未详”,姚培谦却将此句联系到薛仁贵“三箭定天山”的典故。朱、冯二人的治学态度受到推崇,姚氏则深为后人诟病。孔子还将“阙如”的治学态度延伸到为人处世中,孔子从不避讳自己之“阙”,而是正确面对错误并积极改正,他说“过而不改,是谓过矣”。可以说,孔子“过与更”的思想展现了他直面自己过错,不文过饰非的勇气。

孔子的“博学”理念是十分先进的,“学无常师”“万物皆可学”,孔子的“博”显示出其思想的先进性和超越性:“博”是“敏而好学,不耻下问”,是“尽美矣,又尽善矣”“逝者如斯夫,不舍昼夜”。孔子不仅在立志向学方面践行“博”,还在教育弟子方面践行“博”。这种“博”体现在“有教无类”“因材施教”,还体现在“一以贯之”“吾无隐乎尔”。作为我国历史上创立私塾第一人的孔子,他用他的“博育”打破了当时官府贵族垄断文化教育的局面,而“弟子三千,贤者七十二”无疑是孔子“博育”的最好成果。

(摘编自王赣萍、徐梦婷《论《论语>中“志与学”的建构》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.儒家文化本身包含了治学求道的学问,孔子更是不但以学为本,而且形成了自己系统的学习观。 |

| B.对内心愉悦的情感体验的追求,让孔子极为推崇乐学之道,并经由此道获得了博学多识的美誉。 |

| C.孔子不但注重学习过程,而且特别强调学以致用,把“行”作为“知”的最初目的和最终归宿。 |

| D.孔子的“博学”理念很先进,既强调学习的内容广、态度诚和时间长,也将其落实于教学之上。 |

| A.孔子在学习上有明确的规划,对学习目标有清晰的设定,对学习的理想境界有明确的认知。 |

| B.孔子认为“闻道”之后,要努力“达道”和“弘道”,欲学有所成,离不开秉“道”而行。 |

| C.孔子有超乎常人的好学、乐学的学习态度,他以天下之学为志的治学格局为世人所称道。 |

| D.材料二第二段举清人注解李商隐五律诗的例子,是为了论证敢于补“阙”的人常犯错误。 |

| A.发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。 |

| B.三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 |

| C.君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。 |

| D.有颜回者好学,不迁怒,不贰过。 |

5.习近平总书记多次强调我们要构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会,构建新型人才培养体系,但今天,仍有不少人并非能学善学者,请结合两则材料给求学者提出合理的建议。