阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

随着科技的不断进步和创新,我国正在大力提倡开发新型清洁绿色能源逐步替代化石能源,以期减轻温室气体二氧化碳和氮氧化物等带来的环境污染。

氢能源在燃烧过程中只产生水,不排放二氧化碳、氮氧化物,是较为理想的绿色能源,同时氢能源发电效率高,可作为常规化石能源的替代品。制取氢气的原料主要集中于以煤、天然气等为代表的化石原料,以生物有机废料、生物醇类等为代表的生物质及其衍生物原料,与化石原料制氢相比,生物质及其衍生物来源极其丰富,其中生物质衍生物乙醇因具有毒性小、含氢量高、价格低廉等优势而被广泛用作制氢原料。现阶段以生物乙醇为原料制取氢气可以分为生物法制氢和化学法制氢2种类型,化学法制氢中的重整制氢效率较高,工艺较为简单,已成为当今工业化制氢的重要方法之一,影响乙醇重整制氢效率的主要因素为催化剂,若选用合适的催化剂,同时利用助剂以及载体改善其综合性能,以乙醇为原料进行重整制氢将具有较好的应用前景。

(摘编自李亮荣等《乙醇重整制氢催化剂的研究进展》)

材料二:

粮食乙醇在中国发展较晚,2001年,出于消化“陈化粮”,政府开始鼓励生物乙醇的生产。但是在2006年左右,由于粮食乙醇在我国的迅速发展,出现了玉米价格走高的趋势。而粮食价格的飙升,会导致玉米等农作物的过度种植,破坏动物栖息地,农民为了保证玉米产量,必然会加大化肥的使用量,玉米地所施氮肥会污染农田下方的水井,渗入数百万人赖以获得饮用水的河流。

虽然目前的工业化生产的燃料乙醇绝大多数仍是以粮食作物为原料,但生物乙醇的原料已经由粮食慢慢转移到了纤维素上,纤维素由于资源丰富,不存在与人争粮,而受到各国重视,但其生产成本高,使得纤维素乙醇的生产还没有形成规模化。纤维素乙醇领域研发的领头羊之一M&G集团对纤维素的各主要技术环节进行了广泛而且深入的研究,特别是预处理工艺和酶解工艺已经有了突破,美国自然资源保护委员会的一份报告指出,到2050年,纤维素来源的巨大生产力将最终使得其达到5600亿升的乙醇生产量,相当于如今美国汽油消耗量2/3。

(摘编自张玉玺《生物乙醇原料的发展现状及展望》)

材料三:

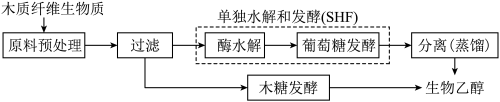

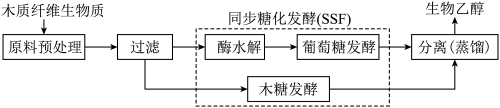

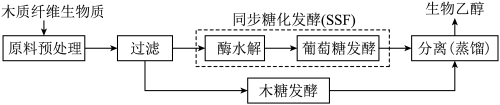

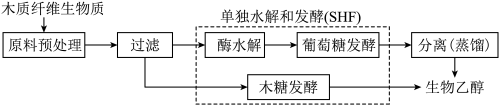

木质纤维生物制乙醇的生产过程分为预处理、水解、发酵和分离四个基本步骤。原料预处理是通过物理法、化学法、生物法等等方式破坏木质纤维生物质的结构,分离木质素与半纤维素、纤维素,增加原料的孔隙率,提高酶水解效率,从而提高可发酵糖的产量。纤维素和半纤维素可通过水解作用分解为单糖,使用酶混合物,可使纤维素和半纤维素在低温或中温条件下高效转化为可发酵糖,目前主要是葡萄糖。然后可发酵糖在微生物的代谢作用下生成乙醇。发酵与酶水解可以独立进行,称为单独水解和发酵(SHF),水解、葡萄糖的发酵以及木糖的发酵都各自分开进行,其主要优点是水解和发酵两个步骤均可以在各自的最佳条件下进行,酶水解与发酵过程通常也可以同时进行,称为同步糖化发酵(SSF),将纤维素水解过程中产生的葡萄糖同时发酵为乙醇,显著降低葡萄糖对水解过程的抑制作用。生物乙醇在产生之后还需要通过蒸馏的方式从发酵液中分离出来。

(摘编自杨中志、解静聪、徐俊明《木质纤维生物质制乙醇产业化现状与开发建议》)

1.下列图解,最符合材料三相关内容的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.氢能源在燃烧过程中只产生水,发电效率又高,可作为我国逐步替代常规化石能源的新型清洁绿色能源予以大力开发。 |

| B.与传统化石原料制氢相比,生物质及其衍生物因具有毒性小、含氢量高、价格低廉等优势,已被广泛用作制氢原料。 |

| C.我国因为粮食资源丰富,有大量“陈化粮”,所以粮食乙醇在我国虽然发展较晚,但发展迅速,其发展前景十分乐观。 |

| D.自然界的纤维素资源丰富,又不与人争粮,在美国,随着预处理工艺和酶解工艺的突破,以此为原料的乙醇生产已成规模。 |

相似题推荐

每一种艺术可以表出一种空间感形,并且可以互相移易地表现它们的空间感形。西洋绘画在希腊及古典主义画风里所表现的是偏于雕刻的和建筑的空间意识。文艺复兴以后,西洋绘画发展到印象主义,空间情绪寄托在光影彩色明暗里面。

那么,中国画中的空间意识是怎样?我说:它是基于中国的特有艺术书法的空间表现力。中国画里的空间构造,既不是凭借光影的烘染衬托(中国水墨画并不是光影的实写,而仍是一种抽象的笔墨表现),也不是移写雕像立体及建筑的几何透视,而是显示一种类似音乐或舞蹈所引起的空间感形。确切地说,是一种“书法的空间创造”。中国绘画以书法为基础,就如同西画通于雕刻建筑的意匠。我们现在研究书法的空间表现力,可以了解中国画的空间意识。

书画的神采皆生于用笔。用笔有三忌,就是板、刻、结。“板”者“腕弱笔痴,全亏取与,状物平扁,不能圆混”(见郭若虚《图画见闻志》)。用笔不板,就能状物不平扁而有圆浑的立体味。中国的字不像西洋字由多寡不同的字母所拼成,而是每一个字占据齐一固定的空间,在写字时用笔画,如横、直、撇、捺、钩、点,结成一个有筋有骨有血有肉的“生命单位”,同时也就成为一个“上下相望,左右相近,四隅相招,大小相副,长短阔狭,临时变适”(见运笔姿势诀),“八方点画环拱中心”(见盛熙明《法书考》)的一个“空间单位”。

中国字若写得好,用笔得法,就成为一个有生命有空间立体味的艺术品。若字和字之间,行与行之间,能“偃仰顾盼,阴阳起伏,如树木之枝叶扶疏,而彼此相让;如流水之沦漪杂见,而先后相承”,这一幅字就是生命之流,如一回舞蹈,似一曲音乐。唐代张旭见公孙大娘舞剑,因悟草书;吴道子观裴将军舞剑而画法益进。书画都通于舞。它的空间感觉也同于舞蹈与音乐所引起的力线律动的空间感觉。书法中所谓气势,所谓结构,所谓力透纸背,都是表现这书法的空间意境。一件表现生动的艺术品,必然同时表现出空间感。因为一切动作以空间为条件,为间架。若果能状物生动,像中国画绘一枝竹影,几叶兰草,纵不画背景环境,而一片空间,宛然在目,风光日影,如绕前后。又如中国剧台,毫无布景,单凭动演员的作暗示景界。

中国人画兰竹,不象西洋人写静物,须站在固定地位,依据透视法画出。他是临空地从四面八方抽取那迎风映日偃仰婀娜的姿态,舍弃一切背景,甚至于捐弃色相,参考月下映窗的影子,融会于心,胸有成竹,然后拿点线的纵横,写字的笔法,描出它的生命神韵。在这样的场合,“下笔便有凹凸之形”,透视法是用不着了。画境是在一种“灵的空间”,就像一幅好字也表现一个灵的空间一样。

恽南田《评画》说:“谛视斯境,一草一树,一丘一壑,皆洁庵灵想所独辟,总非人间所有。其意象在六合之表,荣落在四时之外。”这一种永恒的灵的空间,是中国画的造境,而这空间的构成是依于书法。

(摘编自宗白华《中西画法所表现的空间意识》)

1.下列关于原文内容的理解与分析,正确的一项是( )| A.西洋绘画受雕刻和建筑的影响,画风里表现出空间意识,而空间情绪寄托在光影彩色明暗里面。 |

| B.中国画的空间构造与西洋画不同,是一种书法的空间创造,类似音乐和舞蹈所引起的空间感形。 |

| C.西洋人写静物,依据透视法画出。中国人画兰竹则不然,单是用写字的笔法,就描出其生命神韵。 |

| D.凡是表现生动的艺术品,必然会表现出空间感。中国的画、舞蹈以及剧台等都表现出了“灵”的空间。 |

| A.文章用设问的方式,提出中心论点:中国画的空间意识是基于中国特有艺术书法的空间表现力。观点准确鲜明。 |

| B.文章列举张旭观舞而悟书法、吴道子观舞书法有进步的例子,有力地论证了书法的空间感与舞蹈的空间感觉相同。 |

| C.文章多次引用文献资料,一方面表明作者研究深入,另一方面可以直接论证“中国画的空间构成依于书法”这个观点。 |

| D.文章在论证结构上,先引出论题,再提出观点,然后加以论证,最后引用恽南田《评画》作结,结构严谨。 |

| A.如果我们要研究中国画法所表现的空间意识,必须要具备书法用笔的相关知识,而盛熙明的《法书考》可作参考。 |

| B.作者对西洋画法的表述,可以看出他不仅研究了中国写意画的画法,还对西洋画法的历史变迁也作了相应的研究。 |

| C.八大山人画鱼:在一张白纸的中心勾点寥寥数笔,一条极生动的鱼,别无所有。这表现出了其画的空间意境。 |

| D.书画的神采皆生于用笔,国画大家应该对中国书法有所涉猎。可以这样说,无中国书法也没有中国国画。 |

《红楼梦》的传统性

俞平伯

从《红楼梦》中,很容易看出它如何接受、综合、发展了古代小说的传统。

《红楼梦》以“才子佳人”做书中主角,受《西厢记》的影响很深。如二十三回黛玉葬花一段,宝玉说“看了(《西厢记》)连饭都不想吃了”。以后《西厢记》几乎成为宝玉、黛玉两人对话时的“口头语”了。本书引用共六七次之多,而且用得都很灵活,如四十九回引“是儿时孟光接了梁鸿案”一段,宝、黛借《西厢记》来说自己,非常自然。

《红楼梦》开首说补天顽石高十ニ丈,方ニ十四丈,共有三万六千五百零一块,原合十二月,ニ十四气,周天三百六十五度四分度之一,跟《西游记》第一回说花果山仙石有三丈六尺五寸高,二丈四尺开阔,说法略异,观念全同。而且,这块顽石,既可缩成扇坠一般,又可变为鲜明莹洁的美玉,我觉得这就是金箍棒塞在孙猴子的耳朵里呵。

《金瓶梅》跟《红楼梦》的关连尤其密切,它给本书以直接的影响,近人已有专书论述这儿不作详引。如《红楼梦》的主要观念“色”、“空”,明显从《金瓶梅》来。又秦可卿棺殓一节,几全袭用《金瓶梅》记李瓶儿之死的文字,脂砚斋本评此“深得《金瓶》壶奥”。

从上边简单引用的各例,说明《红楼梦》实集古来小说之大成。不仅此也,它还继承了更远的文学传统,并不限于小说,如《左传》《史记》,如乐府诗词,而继承《庄子》与《离骚》尤为特出。脂砚斋本第一回评,明确说“《庄子》《离骚》之亚”:第六十三回借妙玉的口气说“文是《庄子》的好”;第二十ー回,宝玉摹拟《庄子·箧篇》——这些都不必细说。我以为庄周还影响《红楼》全书。它的汪洋恣肆的笔墨,奇幻变换的章法,得力于《庄子》很深。

至于《红楼梦》与《离骚》的关系,借其中的《笑蓉诔》来说明。这属诔文,引用《离骚》《楚辞》最多。其中更饶趣味的一条是:宝玉在这篇诔文里,把他的意中人晴雯比作“螺”——宝玉说晴雯“直烈遭危,巾帼惨于羽野。”作者原注说:“鲧刚直自命,舜殛于羽山。《离骚》曰,鲧以亡身兮,终然天乎羽之野”。这是特识、特笔。拿自古相传“四凶”之一的“鲧”,来比晴雯这样美人儿,够古怪的:所以后来有人把这句改为“巾帼惨于雁塞”,以为用昭君出塞的故事就妥当得多了,而不知恰好失掉了作者的意思。赏识这“直”的“鲧”本是屈原的创见;《红楼梦》作者翻“直”为“刚直”,仿佛更进了一步。这是思想上的“千载同心”,非但文字沿袭而已。

如上所举,《红楼梦》古代渊源之深厚且广泛,已可略见一斑。自然,它不是东拼西凑,抄袭前人之文,乃融合众家之长,自成一家之言。所以必须把《红接梦》的传统性跟它的独创性合并地看,才能见出真面目。若片面地、枝节地只从字句上的痕迹来做比较,依然得不到要领的。

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.《红楼梦》受《西厢记》的影响很深,以“才子佳人”做书中主角 |

| B.《红楼梦》和《西游记》都是借写顽石开篇,说法略有不同,观念大致相同。 |

| C.《红楼梦》笔墨汪洋恣肆,章法奇幻变换,这得益于《庄子》的深刻影响。 |

| D.后来有人把“巾帼惨于羽野”改为“巾帼惨于雁塞”,作者认为这恰好失掉了作者的意思。 |

| A.文章引用宝玉作的《芙蓉诔》来说明《红楼梦》继承《离骚》尤为特出。 |

| B.文章引用《红楼梦》与《西游记》等关联的几例,说明它实集古来小说之大成。 |

| C.文章主要采用例证法和比喻论证法,大大增强论证的说服力和可信度。 |

| D.文章分别论述《红楼梦》与中国古代小说、史传等文体的关系,最后总结。 |

| A.俞平伯虽然没有详引近人关于《金瓶梅》与《红楼梦》关系密切的论述,但是他认为《红楼梦》的主要观念“色”、“空”是“深得《金瓶梅》壶奥”。 |

| B.脂砚斋评价说《红楼梦》是“《庄子》《离骚》之亚”,这佐证了《红楼梦》继承的文学传统,并不限于小说。 |

| C.如果仔细分析《红楼梦》的文本,我们可以知道《红楼梦》受《左传》、《史记》这两部史传文学作品影响尤为突出。 |

| D.《红楼梦》古代渊源深厚且广泛,正是这种鲜明的传统性,决定了《红楼梦》成为中国古代小说的巅峰之作。 |

“观乎人文,以化成天下。”人文精神是中华文化最醒目的标识之一。习近平同志强调,中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。我们要坚持创造性转化、创新性发展,从中华优秀传统文化中汲取人文精神养分,使之与现代文化相融相通,更好实现以文化人。

尊重人格。中华文化从西周以来就确立了人本理念。《论语》记载,孔子家的马棚失火,孔子首先问伤着人了吗?对人的重视可见一斑。正是基于对人的尊重,孔子赋予“仁”这个概念丰富的伦理涵义:“仁者,人也”、“仁者爱人”、“克己复礼为仁”。仁的外在表现是礼,礼的精神内核是“敬”,《礼记》所谓“毋不敬。”孟子说:“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”“敬”不仅是对他人、对施礼对象的尊敬,而且是自己人格尊严的体现。彬彬有礼是尊重他人,也是自尊自重。党的十九大报告提出,保护人民人身权、财产权、人格权。这就需要将礼仪之邦的精神气质与时代要求相结合,让践行社会主义核心价值观蔚然成风。

塑造人品。仁是儒家思想体系中的最高范畴和核心理念,包括对己和对人两方面内容,所谓“躬自厚而薄责于人”。对己主要是克己,以求达到仁的境界;对人主要是爱人。每个人无论出身如何,都应不断修身,以于至善之境。儒家经典《大学》中写道:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”“明明德”,就是弘扬光明正大的品德;“亲民”包括“新民”,教人去恶从善、弃旧图新。由个人、家庭到国家与天下,由爱亲人、爱他人到爱国家与天下,将家庭、社会和国家融为一体,天下情怀与爱国主义并行不悖、相得益彰。仁义礼智信、温良恭俭让、公宽信敏惠,对于其中体现的思想精华、优良品格,我们要结合时代要求进行创造性转化、创新性发展,自觉用于提升人格境界和道德修养。

天人合一。中华人文精神的伟大,还在于它将人、社会与自然看作一个鲜活的生命整体。“亲亲而仁民,仁民而爱物”,孟子将仁从亲人之爱推及人类之爱,由人类之爱旁通万物之爱。庄子认为,世间所有生命同源同种,不存在本质上的不同。这与西方主客观对立的自然观明显不同,被称为“有机自然”或“有机宇宙观”。它尊重生命、敬畏自然,认为人与自然应当和谐相处,强调人应当效法天地、欣赏万物。中国传统的天地人三才之道,一方面认为人具有无与伦比的地位与作用,强调“人者,天地之心也”;另一方面又强调天地的伟大价值,所谓“先天而天弗违,后天而奉天时”,主张人道以天道为准则。即使是提出“制天命而用之”的荀子,也强调春生夏长之时“斧斤不入山林”“罔罟、毒药不入泽”,为的是“不夭其生,不绝其长”。这启示人们要将积极有为的人生观与生态环保的可持续自然观统一起来,一方面着力推动经济社会发展,一方面勇担千秋生态大业,努力建设生态文明。

(摘编自杨小明任春光《从优秀传统文化中汲取人文精神》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是| A.儒家思想中的“仁”这一概念有丰富的伦理涵义,其外在表现是礼,精神内核是敬。 |

| B.在塑造人品方面,儒家思想要求人们都要不断提高自己的修养,以臻于至善之境。 |

| C.我们要对仁义礼智信、温良恭俭让等思想中所体现的思想精华、优良品格进行转化和发展,以提升人格境界和道德修养 |

| D.文章认为中华人文精神伟大的原因之一是尊重生命、敬畏自然,将人、社会与自然看作一个鲜活的生命整体。 |

| A.文章从三个方面阐述了中华优秀传统文化对于当今社会发展的意义,思路清晰,层次分明。 |

| B.文章以优秀传统文化的价值为立论基础,论证了我们要从优秀传统文化中汲取人文精神养分。 |

| C.文章援引《论语》记载的孔子家马棚失火的故事说明了中华文化很早就确立了人本理念。 |

| D.文章关于自然观的论述中,将中西方观念进行对比,其目的是凸显中华人文精神的优越性。 |

| A.从优秀传统文化中汲取智慧的养分,可以让践行社会主义核心价值观蔚然成风,更好地实现以文化人。 |

| B.在人与自然的关系上,孟子主张人类之爱和万物之爱有等级差别而庄子却不一样,他认为世间所有生命不存在本质上的不同。 |

| C.儒家思想以仁为核心,主张个人、家庭、社会和国家融为一体,使得天下情怀与爱国主义相得益彰,这符合时代的要求。 |

| D.天地人三才之道,同时强调人和自然的重要地位,其中人道顺从天道的主张对当今社会发展更有意义。 |