阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“春秋笔法”看似一个语词,却连接着经学、史学、文学、修辞学、新闻学等多个学科,体现了中国人的思维方式和话语模式,在中国文化史上的重要性是不言而喻的。“春秋笔法”是中国传统儒家经典固有的话语模式,发展至今仍活跃在新闻话语、文学话语乃至日常话语中。当我们了解新闻时,不仅仅在了解事情的真相,还能从事实的叙事中体会到叙述者的价值判断。

当下学术界,中国话语还远没能达到与中国经济实力相匹配的地位。回归传统,以当代的知识体系和学术视角对古典重新发掘、梳理、阐释,进而构建中国学术的当代话语,已成为学界有识之士共同努力的方向。“春秋笔法”的系统研究与阐释,不仅可弥补该领域研究之不足,更为古代文论话语的现代转换提供尝试性探索,也是克服当前中国文论“失语症”的必然选择,同时有利于建立中国叙事学理论体系。

建立中国意义上的叙事学体系的呼声越来越强,应声而作的学术著作相继出现,这表明构建中国叙事学体系的自觉时代已经到来。但是,从总体上看,还是未能摆脱西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式,而以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究则有可能改变这一状况。

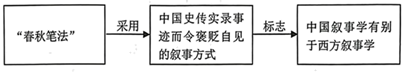

关于“春秋笔法”的研究方法,可以在传统考据学的基础上运用还原批评、阐释学和叙事学等方法。打通经学、史学与文学间的壁垒,进行跨学科的综合研究。要对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,那么首先就应把“春秋笔法”还原到它产生的起始点上考察它是怎样形成的,具备怎样的功能。“春秋笔法”并非仅仅是用笔曲折而意含褒贬的修辞手法。从源头上看,“春秋笔法”包含着“写什么”“不写什么”“怎么写”“写的目的是什么”等内容,涉及到作者在整部作品所要表达或寄托的美刺褒贬、结构安排等问题。“春秋笔法”所蕴含的“微言大义”是史家、作家之褒贬,在具体书写过程中,经学观念对史官记史和作家叙事都产生了深远的影响,左右史家和作家的是非判断和价值取向。“春秋笔法”是中国叙事学有别于西方叙事学的主要范畴和基本特征,在史传和小说叙事中尤为突出。

“春秋笔法”是中国独有的理论范畴,也是中国式话语对世界话语表达方式的贡献。

(摘编自李洲良《春秋笔法研究三题》)

材料二:

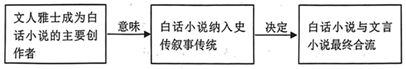

中国小说源于史传。史传之叙事,对后世影响最大的莫过于“春秋笔法”。“春秋笔法”是一种实录事迹而令褒贬自见的叙事方式。中国小说有文言小说与白话小说两大系统。文言小说直接由史传衍生出来,其叙事传统继承史传自不待言;白话小说从民间“说话”口头文学演进而成,当生活在史官文化中的文人雅士成为它的主要创作者的时候,便意味着它也纳入到了史传叙事传统之中。白话小说与文言小说的最终合流是中国文化所决定的历史发展归宿。

白话叙述脱胎于口头文学的“说话”,而口头文学叙事方式的特征之一便是主观叙述。所谓主观叙述,就是叙事者随时都伴随在读者左右,或者诠释情节中疑惑难解的问题;或者提醒要注意某个关键处,或者把故事所要表达的思想直言不讳地说出来。

白话小说从主观叙述向客观叙述的转变,是由长篇章回小说来完成的。从历史纵向看,长篇章回小说对于客观叙述的把握又有一个从不甚纯熟发展到比较纯熟的过程。到《红楼梦》则达到古典小说所能达到的最高境界。戚蓼生《石头记序》对于《红楼梦》的叙事评论道:如《春秋》之有微词,史家之多曲笔。

《红楼梦》客观叙述的一个重要特点是将叙述者戏剧化。一般客观叙述的小说,在叙述初次登场的人物时常有一段对这个人物的肖像描写和对他的背景资料的介绍,使人感到叙事者即作者的存在。《红楼梦》却把这个任务转交给作品中的人物,作品中担当此任的人物便成了一定意义上的叙事者,于是叙事者与作者分离开来,叙事者的观点并不等于作者的观点,这样作者就更深地隐蔽起来。作者让作品中行动的人物充任叙述者,由于叙述者并不完全代表作者的观点,所以作品对某个重要人物和事物的叙述,常常不是一次完成的。综合各人所叙,便是人物的立体影像。

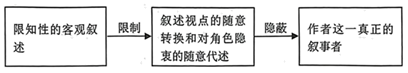

《红楼梦》客观叙述的另一特点是叙述的限知性,限知是相对全知而言,全知就是叙事者无所不知。这种无所不知表现为两个方面,一是叙述视点的随意转换,二是随意代述角色的隐衷。限知叙述之叙事者也是有视点的,也可以代述角色的隐衷,不同的是他的叙述视点相对固定,而代述角色的隐衷也有限制,叙事者不能自由地进入任何角色的内心世界。这种限知性的客观叙述,有效地隐蔽了真正的叙事者——作者。

《春秋》所开创的直书其事的客观叙述原则,在小说《红楼梦》中得到生动的体现。春秋笔法强调“据事迹实录”,但同时又要在客观叙述中寓以褒贬。实录和褒贬,如何统一在文本中?要义之一是笔削。“笔”就是录,“削”就是不录。笔与削寄托着作者褒贬,在《红楼梦》中,林黛玉和薛宝钗,作者到底褒谁贬谁,如果用笔与削的春秋笔法来考量,得出作者之偏爱林黛玉的结论,谅必并不困难。曹雪芹是怎样表达他的倾向的呢?除了别的手段之外,他用了笔削的手法,他对黛玉的心理活动倾注了大量笔墨,却基本上不写宝钗的内心隐衷。客观叙述中笔与削大有深意,就“笔”而言,又有一个如何写,也就是载笔之体的问题。用晦之道,就是载笔的最重要的原则,其要义是直书其事却并不用直笔。

(摘编石昌渝《春秋笔法与〈红楼梦〉的叙事方略》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.源于中国儒家的“春秋笔法”连接多个学科,是中国人思维方式和话语模式的体现,对其进行重新发掘、梳理、阐释,有助于构建中国学术的当代话语。 |

| B.西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式仍制约着中国叙事学体系的建立,以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究为改变这一现象提供了可能性。 |

| C.对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,不仅需要研究源头上“写什么”“不写什么”等内容,更要了解作品背后的褒贬美刺与结构安排。 |

| D.中国的文言小说直接继承了史传的叙事传统,而从民间“说话”口头文学演进而成的白话小说自然携带了口头文学主观叙述的叙事特征。 |

| A.《别了,不列颠尼亚》写道“大英帝国从海上来,又从海上去”,叙事者在对客观事实的叙述中包含了自己的价值判断。 |

| B.《茶馆》塑造了面貌各异、个性鲜明的人物形象,这得益于作者采用全知叙述,让叙事者能自由进入各种角色的内心世界。 |

| C.《林教头风雪山神庙》中 “且把闲话休题,只说正话”,表明了叙事者伴随在读者身边,提醒读者注意作品的主要内容。 |

| D.《三国演义》叙事结构中蜀汉这条线索最重要,着墨最多,按春秋笔法的笔与削来看,这体现了作者抑曹尊刘的褒贬立场。 |

5.法国汉学家于连认为,“春秋笔法”是一种“迂回”的话语表达,对它的研究是理解中国文化的一种方式。请结合材料谈谈你对此看法的理解。

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

20世纪二三十年代的乡土文学创作尽管艺术特征和审美价值各异,但成就了很多经典之作。作家们对于土地的怀旧、依恋、审视甚至是批判构成了巨大的张力,他们笔下的乡土既有温情浪漫的田园、淳朴善良的人性美,也有麻木愚昧甚至是落后的思想痼疾,“五四”时期多元化的思潮激荡出文学史上的辉煌成就,也映照出艺术家们对乡土中国的回应和思索。

上世纪40年代,乡土文学创作在作家的笔下焕发出新的活力。作家不再仅仅是乡土的观察者、感受者和评判者,而是置身于乡土变革中的参与者,他们在乡土剧变中产生了认识世界、解释世界、改变世界的动机,用文学的方式成为“行动者”。

改革开放以后,经济发展、对外开放和思想日益多元使乡土文学叙事呈现出新的特征。乡土文学不仅能够观察具体的农村经济体制改革,而且开始把审美焦点投向人的思想、人的尊严、人的生存意义,专注于人的情感历程和人性内涵的丰富性,写作视角也转向人的精神层面和主体性探究。作家们用文学的方式实践着他们对现实、对历史进行思考的责任。

2011年城镇人口首次超过农村人口,这为乡土文学带来了一些误解,有人认为乡土文学会萎缩,乡土题材作品也会逐渐被替代。事实上,乡土文学之所以成为中国现当代文学的主潮,是因为它从“五四”开始直至脱贫攻坚的当下,始终关注着人的解放,关注着如何解决人的物质贫困和精神贫瘠的问题。在当今社会迅猛发展的大时代,乡土文学所蕴藏的思想动力和文化景观,以及它在流行文化中形成的投射都是中国乡土文学在新时代的流变。越来越多的创作者着眼新时代乡村振兴的时代大势,关注农民对价值理想的选择和实现,用真实灵动的故事和栩栩如生的人物为新时代乡土精神和农民品格赋义,如热播剧《马向阳下乡记》。

在后现代文化和青年亚文化的背景下,乡土题材作为现实主义创作转向的重要表征也展现出新的趋势,书写当代农民自身的情感渴望、价值诉求和生活愿景,描述乡土文化背景下的城市化进程,探索流行文化样式与乡土题材创作的融合成为创作者无法回避的课题。《大江东去》等作品成为网文IP转化的优质样本,不仅全景式地反映了改革开放以来农村产生的巨变,更展示了乡土文化语境中的城市发展,为中国文学关于“城与乡”的表达赋予了时代意义和历史特征。同时,乡土文学彰显出思想和故事的独特魅力,为网络文学题材的优化贡献了重要力量,也在产业意义上提供了新的增长点。

(摘编自王文静《乡土文学的启示和未来》)

材料二:

《中国社会科学报》:在您看来,中国百年现代文学的“乡土性”特征体现在哪些方面?

丁帆:以鲁迅先生的小说为开端的中国乡土小说创作,是中国小说走向现代性的一个标志,也是中国现代文学观念更新的发端。鲁迅小说的“乡土性”表现为以下几点:首先,将乡土中国的整体背景搁置在故事叙述中去抒写,即恩格斯强调的“典型环境”;其次,把批判性的哲学思考融化在人物和故事的叙事中,像巴尔扎克那样深刻地呈现恢弘的时代;再次,就是在审美的创造中,突出人物描写“这一个”独一无二的个性化特征,也就是“典型性格”。所以,鲁迅的乡土小说至今无人超越。

《中国社会科学报》:从文学理论研究的视角来看,中国百年乡土文学的突出成就体现在哪些方面?

丁帆:中国百年乡土小说的黄金时代有两个较为突出的时期,分别是20世纪20年代和80年代。前者用批判现实主义的创作方法,写尽了一个行将走向灭亡时代的悲剧,大量的小说在启蒙意识中实现着审美的变化;后者却是在继承传统创作方法和诸多引进的新方法基础上,呼唤着一个新生时代的到来,林林总总的审美技术融入了乡土小说的实验之中。到了世纪之交,由于中国乡土文学的文化语境发生了巨大的变化,我们面临的乡土世界再也不是费孝通所说的那个乡土中国了,场景变了,如何书写中国乡土小说就成了一个“哈姆莱特之问”。

《中国社会科学报》:回顾中国百年来的乡土文学史,每个时代的震荡是否也通过文学得以表征?

丁帆:中国乡土小说在每一个社会文化大动荡的时间段中,都表现出不同的思想特征和艺术特色。从文学史的角度看,20世纪20年代前后的乡土文学是以启蒙为旗帜、以反封建为核心内容的主旋律创作;30年代的乡土小说是在启蒙向无产阶级文学转向的过程中成长的;40年代的乡土文学是在救亡与启蒙的双重变奏和无产阶级文学不断壮大的多重变奏中成长的。而当下的乡土文学正处在一个大变革时期,“新乡土文学”何去何从,是关系到乡土文学能否凤凰涅槃的新生问题。

《中国社会科学报》:自20世纪90年代以来,城市化进程高歌猛进。有人认为,中国的乡土文学也逐渐式微。甚至有人悲观地认为,乡土文学将走向消亡。您如何看待现代文明处境对中国乡土文学的重塑?

丁帆:城市化进程把乡土中国推向了一个新的历史语境中,如何表现这样的乡土社会,作家面临着种种创作危机,特别是价值观的游移和眩惑,让作家不能自已。然而,越是处于这样一个大变革时期,就越能产生好作品。

《中国社会科学报》:以乡村振兴、时代巨变为关注焦点的新时代乡土文学,应该如何接力老一辈作家宝贵的乡土文学创作经验?

丁帆:从中国当代文学史来看,周立波写过一北一南两部地域文化的长篇小说:《暴风骤雨》获得过“斯大林文学奖”,《山乡巨变》虽未获奖,但在文学史上的地位比前者还要高。究其缘由,除了文学本质的人性描写的艺术魅力外,就是对历史的思考超越了当时一般作者对时代的盲从性。如今,这样的叩问仍会再次浮现,这就是作家如何“从历史链条看乡村世界”的书写逻辑。作家应该具有观察这一历史巨变中的多层问题的能力,就是要还乡村巨变中的历史和当下一个真实的面貌,其文学史的意义一定是指向未来的,其文学的“史诗性”就是让作品一直活着,让它成为一个时代的见证。

文学作品需要作者置身于外,从读者的层面考虑历史和现实世界的耦合性,同时,也需要置身于内,这就要求叙述者成为戏中人,用亲历者的“我”进入角色的内心世界,成为一个超越时空局限的独特的“我”。这样的叙述者,才是既尊重历史又面对现实,还面向未来的作家。唯有如此,其“史诗性”作品的历史逻辑才能实现艺术的回归。

创作“史诗”并非只是唱诗和颂诗,作品能够站在现实大地上向前看,无疑是构成“史诗”的重要元素。另一种构成“史诗”的重要审美元素则体现在人与自然和谐相处的对话语境中。“像山那样思考”是作家思想和艺术的高度融合,其中所漫溢出的人文意识和审美意识,才是作家最宝贵的财富。

如何面对当代巨变下的乡村书写?这是这一世纪文学给作家提出的历史诘问。没有一种恒定的价值观去统摄作品。作家仅仅依照人性的视角去构建自己笔下的故事、人物和风景,也能够写出好作品。在乡村巨变面前,我们不能兼做一个思想家和哲学家,但至少应该学会做一根会思考的芦苇。

(摘编自《中国社会科学报》对丁帆的专访)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.20世纪40年代之后,乡土文学作家们变成了乡土变革中的参与者,不再是乡土的观察者、感受者和评判者。 |

| B.乡土文学是中国现代文学的主潮,是因为它不仅始终关注人的解放,还关注人的物质和精神贫困的问题。 |

| C.城市化进程使得乡土文学正处在一个大变革时期,而价值观的游移和眩惑导致作家们创作不出优秀的作品。 |

| D.《山乡巨变》在文学史上的地位颇高,是因为其中充斥着对文学本质的人性描写和对历史的理性思考。 |

| A.两则材料都认为城市化进程虽然给乡土文学带来了一定程度的冲击,但不会致使其走向消亡。 |

| B.《马向阳下乡记》为新时代乡土精神和农民品格赋义,反映出市场和观众对乡土题材的关注。 |

| C.《大江东去》等作品是网文IP转化的优质样本,说明新时代乡土文学能以流行文化的样式呈现。 |

| D.丁帆认为当下的乡土世界再也不是费孝通笔下的乡土中国了,根本原因是中国的乡土性变弱了。 |

| A.而他现在竟动手,很意外,难道真如市上所说,皇帝已经停了考,不要秀才和举人了,因此赵家减了威风,因此他们也便小觑了他么? |

| B.“说不清”是一句极有用的话。不更事的勇敢的少年,往往敢于给人解决疑问,选定医生,万一结果不佳,大抵反成了怨府,然而一用这“说不清”来作结束,便事事逍遥自在了。 |

| C.“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,……”圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。 |

| D.这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,拜求来年一年中的好运气的。杀鸡,宰鹅,买猪肉,用心细细的洗,女人的臂膊都在水里浸得通红,有的还带着绞丝银镯子。 |

5.校报上要开设《乡土文学》专栏,请结合两则材料,梳理不同时期乡土文学作品的特点。

材料一:

(一)

宁国府、荣国府是贾氏先祖宁、荣二国公在世时,官造留下给他们嫡系子孙的,依明律“其父祖有官身殁,非犯除名不叙,子孙许居原造房屋,不得以无官违式论”,清律“父祖有官身殁,虽曾经断罪者,其房仍许子孙居住”。事实上,房屋之外,其他车马、衣服等物也不禁止子孙及其家属使用。这些在生活享受上的特权,使得官吏的家属成为社会上一个特殊的生活群体。而府第、高墙、豪门自然亦成为一般百姓眼中敬畏羡妒之位势财富的象征了。

大门,堪称整个府第对外极具象征性的部分了。所谓“侯门深似海”,除了门饰、间数制度之外,平常正门不开,只留两旁东西角门出入,只有喜丧、年节或迎送高官时,才打开直通到底,这都增加了贾府的神秘感及庄严气氛。譬如:第五十三回除夕祭宗祠,二府正门大开一路直到正堂。两门间的街上也设着二府的仪仗执事乐器,来往行人皆不准过。第七十五回尤氏由荣府返家,夜里省得套车,徒步过去时,两边的门子也把行人断住。这些事例都可见得二府正门甚至面临的街道,也都成为二府的外围领域,含有威吓的意味。

给秦氏办丧事,在会芳园围墙开了一门,起宣坛乐台,尤二姐丧事停灵梨香院,临时开了对街一门。这都是因为年轻媳妇、贱妾之丧不能由正门出灵,这也可见正门的庄严性不容破坏。

(二)

园林的性质比宅第更近于艺术,也因此园林布景更可以供小说作者驰骋想象。《红楼梦》的结构有两大脉络:一是家族兴衰,另一是宝玉心性之旅。家族兴衰的脉络与府第的场景关系最直接,宝玉心性之旅的“园地”则由大观园来成就。

在大观园中,不仅各钗的生活空间扩大了,而且私密性增加了,这些在传统宅第中是很难得的。因为传统宅第的房子里外之门,通常是不关的,除非要睡觉了。而且所有的主子都有奴婢、小厮“贴身”侍候。这两项加起来,个人私密性就难以得到了。

为什么传统宅第没有个人私密的空间呢?因为儒家思想不在培养“独立的个人”,而在造就一个作为典范的君子。既然没有“个人”,那么,反映位序观念的传统宅第就不必提供实质的个人私密空间,而是用许多暗示如门帘、屏风等,来引发人“依礼举止”,希望由人的修养,来达成“非礼勿听,非礼勿视,非礼勿动”的私密。

然而,在读书人的仕途上,理想是修身治国平天下,现实里,多的却是听命木讷和钻营功名利禄这两类人了。小说的主人贾宝玉对于前者没有兴趣,对追求名禄更是不齿,唯一的出路只有展开个人心性的探索,尝试去寻找一些终极的目的与价值。很自然的,此项探索在位序严谨的宅第是无法展开的,府内的园子才可以担负起这个责任。

(摘编自关华山《<红楼梦>中的建筑与园林》)

材料二:

人类建筑,有两个目的:其一为生活所必需,其一为娱乐所设置。就我国历史而言,其因形式而分类者,如平屋,乃生活所必需也:如台楼阁亭等,乃娱乐之设备也。其因用途而分类者,如城市宫室等,乃生活所必需也;如苑囿园林,乃娱乐之设备也。中国文化,至周代八百年间而极盛,人为之势力,向各方面发展,大之如政治学问,小之至衣服器具,莫不由含混而分明,由杂乱而整齐。而生息于此世界者,长久束缚于规矩准绳之内,积久亦遂生厌,故春秋战国之际,老庄之学说,已有菲薄人为返求自然之势,人之居处,由宫室而变化至于园林,亦即人为之极转而求安慰于自然也。

(摘编自乐嘉藻《中国建筑史》)

材料三:

在一座中国房屋中,花园以及人工景色是基于与所有建筑根本不相同的原则。我们曾经指出过中国的思想受到儒家和道家的双重影响。这种二重性清楚地表现在房屋和花园、城市和园林之间互相对立、互为补充的关系上。房屋和城市由儒家的意念所形成:规则、对称、直线条、等级森严条理分明,重视传统的一种人为的形制。花园和园林由典型的道家观念所构成:不规则的、非对称的、曲线的、起伏和曲折的形状,对自然种种神秘的、本源的、深远和持续的感受。即使规模不大,中国的园林都在追求唤起对原始自然的联想,以由此而引导出来的原则来模塑园林的风格:避免笔直的、一览无遗的园径和视线,尽量不致千篇一律。园林成为一种成功的事物,它就是游山玩水经验的反映和模拟的创作。当人置身其境时有如在最荒寒的山水画中,其间差不多常常都有一些人物、茅舍、山径和小桥。建筑和自然之间是没有被分割开来的,这种合而为一的东西是

(摘编自李允鉌《华夏意匠:中国古典建筑设计原理分析》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.府第大门是家族权势的象征,《红楼梦》中秦可卿和尤二姐的丧事皆不由正门出灵,可见正门庄严性不容破坏。 |

| B.传统宅第房子里外之门不闭,缺乏个人私密性,故常设门帘、屏风等引人“依礼举止”,确保个人实质的私密空间。 |

| C.人类建筑一为生活必需,如平屋宫室:二为娱乐所设,如苑囿园林。在春秋战国之际,已有人为之极转而求安慰于自然。 |

| D.中国的房屋和城市,规则、对称,讲究传统的人为形制:花园和风景,不规则、不对称,讲究起伏和曲折的形状。 |

| A.严格的等级制度推动了“门”概念化意义的生成,在严格区隔生活界限的同时,“门”也彰显了制度的力量。 |

| B.贾宝玉逃出儒家正统,尝试探索自我心性,这在位序严谨的宅第是无法展开的,需大观园来成就。 |

| C.长久束缚于规矩准绳之内的人,积久生厌,都会返求自然,将居处由宫室变化至于园林,以求安慰。 |

| D.位序分明的传统住宅遵循着儒家的礼仪规范,力避千篇一律的园林设计却处处透着道家“法自然”的意味。 |

| A.画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。 |

| B.重廊曲折连三殿,密上真珠百宝灯。 |

| C.青山正补墙头缺,更那堪竹篱茅舍。 |

| D.衔山抱水建来精,多少工夫筑始成。 |

5.结合上面的材料并联系《红楼梦》的相关内容,对“潇湘馆”之于林黛玉的作用作简要分析。

材料一:

境与象

意境是指诗人的主观情意与客观物境互相交融而形成的,足以使读者沉浸其中的想象世界。但是,所谓主观情意与客观物境的交融,不能简单地理解为情景交融或意境相加。情景交融,这四个字本没有什么不好,也许因为用滥了,反给人以肤浅的感觉。我所说的“主观情意”,不只是“情”,而是包括了思想、感情、志趣、个性等许多因素。所以我有时索性用“情志”这个提法。我所谓“物境”也不等于“景”,“景”只是“物境”的一种,这是常识,无须赘言。至于意境相加则是一种很肤浅的说法,任何一部辞典,也不会把“交融”解释为“相加”。意与境交融之后所生成的这个“意境”是一个新的生命,不明白这一点,就很难讨论关于意境的其他问题了。

这里还有一个境和象的关系问题。若论境与象的关系,首先应当承认境生于象,没有象就没有境。可是,境生于象只说到了问题的一个方面,还有另一个方面就是境超乎象。由象生成的境,并不是一个个象的和,而是一种新的质。意境超出于具体的象之上,也就超越了具体的时间与空间,而有了更大的自由,更多的想象余地。由象到境,犹如从地面飞升到天空。人站在地上,被周围的东西包围着、壅塞着,所看到的是一些具体的景物。一旦翱翔于广袤的天空,就能看到超越于具体景物的一片气象。杜甫登上高高的慈恩寺塔,“俯视但一气,焉能辨皇州”,借用这两句诗可以说明超乎象而进入境的情况。没有大地就没有飞升的起点,但不飞离地面也不能进入意境。善于读诗和鉴赏诗的人都有类似的体验,读诗进入意境的时候,自己的心好像长上了翅膀,自由地飞翔于一个超越时空的无涯无涘的世界之中。

所谓境超乎象,并不意味着意境的形成必须借助意象的比喻、象征、暗示作用。的确,英美意象派所讲的意象多指那些具有比喻、象征、暗示作用的艺术形象,中国古典诗歌中的松、菊、香草、美人,庶几近之。但中国一向对意象的理解却不限于此,那种具有比喻、象征、暗示作用的意象也不很普遍。只要是熟悉中国诗歌的人都知道,意境的形成不一定要靠比喻、象征和暗示。诸如:“野旷天低树,江清月近人。”“大漠孤烟直,长河落日圆。”“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。”“岱宗夫如何,齐鲁青未了。”“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”“楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。”以上这些最见意境的诗句都不是靠比喻、象征、暗示形成的,把英美意象派所讲的意象硬搬过来套在中国传统诗歌的意境上,总显得不那么合身。

总之,境与象的关系全面而确切的表述应该是:境生于象而超乎象。意象是形成意境的材料,意境是意象组合之后的升华。意象好比细微的水珠,意境则是飘浮于天上的云。云是由水珠聚集而成的,但水珠一旦凝聚为云,则有了云的千姿百态。那飘忽的、变幻的、色彩斑斓、千姿百态的云,它的魅力恰如诗的意境。这恐怕是每一个善于读诗,可以与之谈诗的人都会有的体验。

(选自袁行霈《学术文化随笔·诗学篇——意与境》,有删改)

材料二:

在《红楼梦》的人物创造中,诗化的意象思维起了不可低估的作用。书中常常围绕一个艺术形象出现许多对其性格命运身份起映带、点缀或暗喻作用的诗化意象。它们像艺术人物身上投射出来的一块块影子,可以局部或不同角度地透示艺术人物的气质、性情以及遭遇。它们在书中不是散漫化的随心所欲地放置,而似一面面小镜片,各有各的投射点,它们有规则地与人物形象的“本体”构成“对应”的艺术关系,产生比兴意义的互补互射的效应。

譬如,书中有一类意象与艺术形象构成“类性联系”。为人物性格命运服务的诗化意象,一般都考虑到形象本身的基调特质,都从特质出发,往往构成相对的联系性或类同性。比如黛玉这个悲剧人物,围绕她出现了两个系列性的诗化意象:一个是由历史化的人物构成的诗化意象,如明妃、虞姬、湘妃、杜丽娘、红拂、绿珠等;另一个是自然意象,如斑竹、桃花、柳絮、秋菊、芙蓉等。两个系列的意象都含有一种红颜薄命的悲剧性内蕴,所以这些意象之间就构成了一种类性联系。

但在人物创造中,随情节发展和场面推移,也出现一些随机拈来的诗化意象,它们对人物在特定场合中的性情、情趣也起到映带作用。把这些随机安设的诗化意象罗列起来,发现它们之间并没有什么内在或外在的类性联系,甚至是风马牛不相及。例如与黛玉形象对应的意象除了上面列举的以外,还有仙草、司马牛、玉带、渔婆等。它们出现在人物活动的具体过程中,对人物的气性、命运及与其他人物的关系,有具体的指示或暗寓。但是,若硬要寻找它们之间的“类性联系”,就不免附会了。

(摘编自王政《论〈红楼梦〉中“形象本体”与对应意象的关系》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.诗歌的意境不是诗人主观情意与客观物境的简单组合,而是两者交融后所形成的能让读者陶醉其中的新的审美境界。 |

| B.大凡善于读诗的人都会有这样的体验:诗歌的意境,恰如广袤无垠的世界,读者的心就如长了翅膀,自由翱翔其间。 |

| C.意境的形成可以借助意象的比喻、象征、暗示作用,物象的具体概念,诗人的思想感情、志趣个性等因素也有作用。 |

| D.《红楼梦》中的众多人物形象个性鲜明,给读者留下了深刻印象,主要是因为作者在创作时运用了诗化的意象思维。 |

| A.意境是指诗人的主观情意与客观物境互相交融而形成的,有“情”有“境”就可以生成使读者沉浸其中的意境。 |

| B.“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,读诗时不能只是对6个意象进行简单相加,否则无法进入诗人营造的意境。 |

| C.生硬地搬用英美意象派的“意象”理论来解释和欣赏中国古典诗歌的意境,显然并不完全符合中国古典诗歌的实际。 |

| D.中国古典诗歌和小说中也有具有比喻、象征、暗示作用的意象,林庚先生的《说“木叶”》一文也阐述意象的暗示性。 |

| A.“(素月分辉,明河共影,)表里俱澄澈”,洞庭湖上上下下都是透明的,没有一丝儿污浊。这五个字标示了一种极其高尚的思想境界。 |

| B.“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感怆。 |

| C.“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”,地势荒僻,环境恶劣,举目伤怀,其实这在很大程度上都是由诗人自己的苦闷移情的结果。 |

| D.“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”无边丝雨滴落在梧桐叶上,这点点滴滴不是滴在耳里,而是滴在了心里和孤寂的灵魂里。 |