重庆市育才中学校2022-2023学年高三下学期期中语文试题

重庆

高三

期中

2023-05-12

336次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“春秋笔法”看似一个语词,却连接着经学、史学、文学、修辞学、新闻学等多个学科,体现了中国人的思维方式和话语模式,在中国文化史上的重要性是不言而喻的。“春秋笔法”是中国传统儒家经典固有的话语模式,发展至今仍活跃在新闻话语、文学话语乃至日常话语中。当我们了解新闻时,不仅仅在了解事情的真相,还能从事实的叙事中体会到叙述者的价值判断。

当下学术界,中国话语还远没能达到与中国经济实力相匹配的地位。回归传统,以当代的知识体系和学术视角对古典重新发掘、梳理、阐释,进而构建中国学术的当代话语,已成为学界有识之士共同努力的方向。“春秋笔法”的系统研究与阐释,不仅可弥补该领域研究之不足,更为古代文论话语的现代转换提供尝试性探索,也是克服当前中国文论“失语症”的必然选择,同时有利于建立中国叙事学理论体系。

建立中国意义上的叙事学体系的呼声越来越强,应声而作的学术著作相继出现,这表明构建中国叙事学体系的自觉时代已经到来。但是,从总体上看,还是未能摆脱西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式,而以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究则有可能改变这一状况。

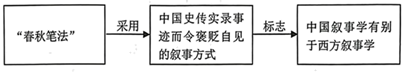

关于“春秋笔法”的研究方法,可以在传统考据学的基础上运用还原批评、阐释学和叙事学等方法。打通经学、史学与文学间的壁垒,进行跨学科的综合研究。要对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,那么首先就应把“春秋笔法”还原到它产生的起始点上考察它是怎样形成的,具备怎样的功能。“春秋笔法”并非仅仅是用笔曲折而意含褒贬的修辞手法。从源头上看,“春秋笔法”包含着“写什么”“不写什么”“怎么写”“写的目的是什么”等内容,涉及到作者在整部作品所要表达或寄托的美刺褒贬、结构安排等问题。“春秋笔法”所蕴含的“微言大义”是史家、作家之褒贬,在具体书写过程中,经学观念对史官记史和作家叙事都产生了深远的影响,左右史家和作家的是非判断和价值取向。“春秋笔法”是中国叙事学有别于西方叙事学的主要范畴和基本特征,在史传和小说叙事中尤为突出。

“春秋笔法”是中国独有的理论范畴,也是中国式话语对世界话语表达方式的贡献。

(摘编自李洲良《春秋笔法研究三题》)

材料二:

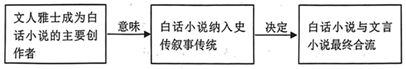

中国小说源于史传。史传之叙事,对后世影响最大的莫过于“春秋笔法”。“春秋笔法”是一种实录事迹而令褒贬自见的叙事方式。中国小说有文言小说与白话小说两大系统。文言小说直接由史传衍生出来,其叙事传统继承史传自不待言;白话小说从民间“说话”口头文学演进而成,当生活在史官文化中的文人雅士成为它的主要创作者的时候,便意味着它也纳入到了史传叙事传统之中。白话小说与文言小说的最终合流是中国文化所决定的历史发展归宿。

白话叙述脱胎于口头文学的“说话”,而口头文学叙事方式的特征之一便是主观叙述。所谓主观叙述,就是叙事者随时都伴随在读者左右,或者诠释情节中疑惑难解的问题;或者提醒要注意某个关键处,或者把故事所要表达的思想直言不讳地说出来。

白话小说从主观叙述向客观叙述的转变,是由长篇章回小说来完成的。从历史纵向看,长篇章回小说对于客观叙述的把握又有一个从不甚纯熟发展到比较纯熟的过程。到《红楼梦》则达到古典小说所能达到的最高境界。戚蓼生《石头记序》对于《红楼梦》的叙事评论道:如《春秋》之有微词,史家之多曲笔。

《红楼梦》客观叙述的一个重要特点是将叙述者戏剧化。一般客观叙述的小说,在叙述初次登场的人物时常有一段对这个人物的肖像描写和对他的背景资料的介绍,使人感到叙事者即作者的存在。《红楼梦》却把这个任务转交给作品中的人物,作品中担当此任的人物便成了一定意义上的叙事者,于是叙事者与作者分离开来,叙事者的观点并不等于作者的观点,这样作者就更深地隐蔽起来。作者让作品中行动的人物充任叙述者,由于叙述者并不完全代表作者的观点,所以作品对某个重要人物和事物的叙述,常常不是一次完成的。综合各人所叙,便是人物的立体影像。

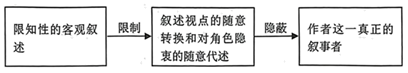

《红楼梦》客观叙述的另一特点是叙述的限知性,限知是相对全知而言,全知就是叙事者无所不知。这种无所不知表现为两个方面,一是叙述视点的随意转换,二是随意代述角色的隐衷。限知叙述之叙事者也是有视点的,也可以代述角色的隐衷,不同的是他的叙述视点相对固定,而代述角色的隐衷也有限制,叙事者不能自由地进入任何角色的内心世界。这种限知性的客观叙述,有效地隐蔽了真正的叙事者——作者。

《春秋》所开创的直书其事的客观叙述原则,在小说《红楼梦》中得到生动的体现。春秋笔法强调“据事迹实录”,但同时又要在客观叙述中寓以褒贬。实录和褒贬,如何统一在文本中?要义之一是笔削。“笔”就是录,“削”就是不录。笔与削寄托着作者褒贬,在《红楼梦》中,林黛玉和薛宝钗,作者到底褒谁贬谁,如果用笔与削的春秋笔法来考量,得出作者之偏爱林黛玉的结论,谅必并不困难。曹雪芹是怎样表达他的倾向的呢?除了别的手段之外,他用了笔削的手法,他对黛玉的心理活动倾注了大量笔墨,却基本上不写宝钗的内心隐衷。客观叙述中笔与削大有深意,就“笔”而言,又有一个如何写,也就是载笔之体的问题。用晦之道,就是载笔的最重要的原则,其要义是直书其事却并不用直笔。

(摘编石昌渝《春秋笔法与〈红楼梦〉的叙事方略》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.源于中国儒家的“春秋笔法”连接多个学科,是中国人思维方式和话语模式的体现,对其进行重新发掘、梳理、阐释,有助于构建中国学术的当代话语。 |

| B.西方叙事理论框架加中国文献资料的写作模式仍制约着中国叙事学体系的建立,以“春秋笔法”为核心的中国叙事研究为改变这一现象提供了可能性。 |

| C.对“春秋笔法”进行现代意义上的理论阐释,不仅需要研究源头上“写什么”“不写什么”等内容,更要了解作品背后的褒贬美刺与结构安排。 |

| D.中国的文言小说直接继承了史传的叙事传统,而从民间“说话”口头文学演进而成的白话小说自然携带了口头文学主观叙述的叙事特征。 |

| A.《别了,不列颠尼亚》写道“大英帝国从海上来,又从海上去”,叙事者在对客观事实的叙述中包含了自己的价值判断。 |

| B.《茶馆》塑造了面貌各异、个性鲜明的人物形象,这得益于作者采用全知叙述,让叙事者能自由进入各种角色的内心世界。 |

| C.《林教头风雪山神庙》中 “且把闲话休题,只说正话”,表明了叙事者伴随在读者身边,提醒读者注意作品的主要内容。 |

| D.《三国演义》叙事结构中蜀汉这条线索最重要,着墨最多,按春秋笔法的笔与削来看,这体现了作者抑曹尊刘的褒贬立场。 |

5.法国汉学家于连认为,“春秋笔法”是一种“迂回”的话语表达,对它的研究是理解中国文化的一种方式。请结合材料谈谈你对此看法的理解。

【知识点】 学术论文

去菜地的路

残雪

我的表哥仁升又来我面前诉说了,唠唠叨叨地竟骂了一个晚上,北风也很配合似的“呼呼”地刮了一个晚上。我曾无数次告诫过他,不要与邻家的那些市侩搅在一起,没事看些书,可他就是不听,还有些对我的话嗤之以鼻的味道。

“我只不过是一个月一次与他们搅在一起。你知道我很忙,每天都要去照顾菜地。人人都有嗜好,不是吗?”他振振有词地说。

然而他并不快乐。每次从邻居那里回去,他总是万分沮丧,然后便跑到我家来,诉说邻居们的种种不是。按他的说法,那些人简直就是行尸走肉。

他在离城二十多里处的一个荒坡上开了片菜地,种了些辣椒、南瓜之类的蔬菜。每天天不亮他就

我从未看见他的菜地,也从未见到他将蔬菜运回家,我的关于他那片菜地的所有感性认识都来自他的描述。现在他就赤着脚,一只手撑着锄头站在我家门口。“也没有人一年四季赤着脚,背一把锄头走二十多里,你找得出这样的人吗?”他说着说着脸上也放出点光彩。

过了几天,一位邻家的小伙子来坐,说起仁升,言语间不无蔑视的味道:“你的这位表哥简直是个疯子。”他说,“找我下象棋,非要我让他棋,让了一次又一次,还不行,大吵大闹,将口水吐到我的鞋子上……”小伙子还告诉我,街坊邻居本该友好,但他喜欢高高在上,原因是他认为自己有块菜地。

“那又怎么样,大家都种了菜,不过是种在后院里。打赤脚也没什么了不起的,我们也打赤脚,只是时间短一点罢了。”

一天,我正在写信,仁升来了。骂了一通邻居之后,他说:“我不在原地种菜了,现在的菜地离家有三十多里。”

我对他说,原来的菜地就很好,为什么要换地方呢?要知道人人都在后院种菜,只有他一个跑到城外去,这已经与众不同了。

他眨了眨眼,诡秘地一笑,问道:“你怎么知道原来的菜地就很好?”

“不是你告诉我的吗?”

“那都是瞎吹的。”他心不在焉地说,“原来的地不肥,收成不高,现在的菜地开在荒原上,周围几十里没有人烟,我们不说这个了吧。”他背着锄头回家了。

然而仁升闯祸了。侄儿说仁升与一位叫富民的邻居下棋下输了,便朝富民脸上吐唾沫,被富民揍了一顿,今早他竟没起床,不知出事没有。

我立刻穿好衣服去仁升家。“你就不要与这些人下棋了,毫无益处。”我说。

“你怎么知道毫无益处呢?”他又像上回那样诡秘地一笑,不过这一笑扯动了伤口,他的表情又变成龇牙咧嘴的怪相了。

不久就听邻居们说,仁升因为在郊外东游西荡,巡逻的人员以为他要破坏森林,将他拘留了一夜。其实他并不是去郊外种菜,他背一把锄头只是用来蒙混众人的,他从来就没种过什么菜,难怪没有人看见他把菜运回家。

我也不能理解仁升的生活,他的年纪已经不小了,还是孤身一人,家里一贫如洗。他的生活就由每天去菜地,一月一次与邻居发生纠纷这两件事构成,不知这样的表演何时才是尽头。

又过了些日子,他有时两天回一次家了。他对我说,种菜的那片荒原上有个茅棚子,他就在那里过夜了。“其实呢,那边也和这边差不多,都寂静得厉害。你知道,我去找他们下棋就因为这里太寂静了,我一直感到恐怖。最近我种的灯笼辣椒红得像火炬一样了。”

“你就不要谈蔬菜了。”

他一愣,半天没说话,不自在地东张西望,最后说:“我还以为你是我自己呢!”

最近他与邻居发生的争吵十分奇怪。仍然是下棋的事,他不仅要悔棋,还把棋盘掀翻了。愤怒的邻居抄起铁棍要打他,本来只想吓一吓他,可他硬是将脑袋迎了上去,“嘭”地一响,血流如注。邻居也吓了一大跳,忘记了仇恨,与人们一道将他送至医院。

我去探望他,问他为什么要用脑袋去迎那铁棍,他从绷带下面白了我一眼,回答说:“有这事吗?我忘记了。”

出院后,他照旧去郊外,手里多了根拐杖。而一月之后,他又与那位打伤他的邻居下棋了。

街上的居民都说仁升既然在野地里搭了个茅棚,就住在那里算了。万一倒在路上昏过去了,那可怎么得了。邻居的话也不无道理,可是荒地里怎么能长期住呢?我想劝劝仁升,不要每天跑那么远。

“光是考虑你们的意见,我也非每天跑不可。”他微笑着说,“这几年老了一点,并不妨碍我去那边,你们都看见了,一想到你们看见了,我便有了力气。我打算再也不在野地里过夜了。”

他开始将时间消耗在路上了。人们断定他是矫情,于是不再注意他。

然而他还住在这条街上,隔一段时间就出来找人下棋,与人争吵。

一次我在路上看见了他,我就跟在他后面走。他在前面自言自语,我听见他在说:

“……我真累死了呀,为什么没人理解我呢?我也用不着别人来同情,可他们也不该用铁棍来打人啊!这不是野蛮是什么呢?现在我每天在路上挨日子,让他们看了心烦。……我想起一件事来了,我那表弟是一个傻瓜,这里的人都是行尸走肉……”

称我为傻瓜我并不生气,更多的是怜悯和害怕。说实在,我无法理解他所坚持的是一种什么样的生活方式,也不知道他企望别人怎样理解他。大家对他的看法是明明白白的,可又似乎有些谜没有解开。以我们的性格,对待这类谜的态度便是绕过它们。只有他死死地守在那里,因为自负,也因为某种说不清的恐惧。年复一年,他就这样与我们对峙着。

我现在已经不太愿意看见他了,而邻居们没有我这种感觉,他们照样接纳他一一在他上门的时候,也照样指责他,但没人像我这样害怕他。

我的侄儿又来告诉我一个新闻:仁升不回家了,他的生活变成了两点一线,从他家门口的马路到郊外的某个地方。一个月过去,他也不再找人下棋了。他仍然不停地自言自语地诉苦……

我最后一次见到仁升是在寒冷的三月。

他拄着一根棍子站在门外“我决定不再回来了,最近我终于失去兴趣了,我是来告别的。”

“你要去什么地方呢?”

“你这不是明知故问吗?我还能去什么地方呢?当然是那里。”

我不知道他说的“那里”是哪里,也不好再问他。这世上总有那么些谜吧。我跑进屋内找出条围巾送给了他,他头也不回地走了,北风在他背后卷起一股黑灰。

(本文有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说在人物的命名上有所设计,值得琢磨,如“仁升”有着“双关”含义,“富民”也颇有深意。 |

| B.“他说着说着脸上也放出点光彩”,这一神态描写不仅表达了人物的愉悦心情,也表现了人物的自负心理。 |

| C.“有这事吗?我忘记了”,写出了仁升健忘的特点,从本质上讲与阿Q的“精神胜利法”没有什么区别。 |

| D.“我”既是叙述者也是见证者,“我”的出现不仅增强故事的真实性,也有利于表达作者的想法。 |

| A.小说以北风“呼呼地刮”开篇,以北风“卷起黑灰”结尾,同样都是写北风,但二者的含义并不相同。 |

| B.小说第四、五段多次写仁升“赤着脚”,意在强调仁升生活艰难,并为后文“家里一贫如洗”作铺垫。 |

| C.文中两处写到了仁升“诡秘地一笑”,看似不经意的细节,却都透露着仁升期待被“我”理解的个人愿望。 |

| D.小说再三叙写“下棋”,使“下棋”成为小说叙述的另一线索;通过“下棋”,生动呈现人物的复杂性格。 |

9.使小说显得有张力是写作者的追求,人物与人物之间、人物自我之间的“矛盾冲突”是构成小说张力的重要手段,请从文中举出三个例子简要分析。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

康白:

吾昔读书,得并介之人,或谓无之,今乃信其真有耳。性有所不堪,真不可强。今空语同知有达人无所不堪,外不

吾新失母兄之欢,意常凄切。女年十三,男年八岁,未及成人,况复多病。顾此悢悢,如何可言!野人有快炙背而美芹子者,欲献之至尊,虽有区区之意,亦已疏矣。愿足下勿似之。其意如此,既以解足下,并以为别。嵇康白。

嵇康《与山巨源绝交书》节选

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.闲闻足下迁/惕然不喜/恐足下羞庖人之独割/引尸祝以自助/手荐鸾刀/漫之膻腥故/具为足下陈其可否。 |

| B.闲闻足下迁/惕然不喜/恐足下羞/庖人之独割/引尸祝以自助/手荐鸾刀/漫之膻腥/故具为足下陈其可否。 |

| C.闲闻足下迁/惕然不喜/恐足下羞庖人之独割/引尸祝以自助/手荐鸾刀/漫之膻腥/故具为足下陈其可否。 |

| D.闲闻足下迁/惕然不喜/恐足下羞/庖人之独割/引尸祝以自助/手荐鸾刀/漫之膻腥故/具为足下陈其可否。 |

| A.“足下”,译为您,常用于书信、下称上或同辈相称。战国时多用以称君主。 |

| B.“外不殊俗”的“殊”是不同之意,与“趣舍万殊”的“殊”意思相同。 |

| C.“短”是轻视,诋毁的意思,与“短屈原于顷襄王”的“短”意思相同。 |

| D.“母兄见骄”的“见”,是被的意思,与“慈父见背”中的“见”意思不同。 |

| A.书信第一段开门见山表明自己不愿接受举荐的态度和绝交的原因,明白宣告交往的基础不复存在,接下去点明写这封信的缘由。 |

| B.嵇康认为人各有志,根据本性做出的选择也各有差别,对于为了禄位在朝廷做官,为了名声隐居山林的人也持有认同看法。 |

| C.基于认为直接拒绝山涛举荐的无情性,嵇康以自己常半月或者一月不洗脸面头发的借口委婉说明了认为自己不适合做官的原因。 |

| D.本文是嵇康的一篇自我表白书,用语恳切真诚,说理层次分明,既叙写了他放纵情不羁的生活方式,又表现出他傲岸倔强的个性。 |

(1)且延陵高子臧之风,长卿慕相如之节,志气所托,不可夺也。

(2)野人有快炙背而美芹子者,欲献之至尊,虽有区区之意,亦已疏矣。

14.书信中嵇康为拒绝山涛的举荐,运用了多种论证方法,请就其中一种进行分析。

【知识点】 应用类

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

齐天乐

姜 夔

丙辰岁,与张功父会饮张达可之堂。闻屋壁间蟋蟀有声,功父约予同赋,以授歌者。功父先成,辞甚美。予徘徊茉莉花间,仰见秋月,顿起幽思,寻亦得此。蟋蟀,中都呼为促织,善斗。好事者或以三、二十万钱致一枚,镂象齿为楼观以贮之。

庾郎先自吟愁赋①,凄凄更闻私语。露湿铜铺,苔侵石井,都是曾听伊处。哀音似诉。正思妇无眠,起寻机杼。曲曲屏山,夜凉独自甚情绪?

西窗又吹暗雨。为谁频断续,相和砧杵?候馆②迎秋,离宫③吊月,别有伤心无数。豳诗④漫与。笑篱落呼灯,世间儿女。写入琴丝,一声声更苦⑤。

【注】①庾郎:指庾信,南北朝文学家,著《哀江南赋》等,其《愁赋》见叶廷《海录碎事》卷九。②候馆: 客馆。③离官:皇帝出巡在外住的行宫。④豳(bīn)诗:指《诗·豳风·七月》,其中有“七月在野,八月在宇,九月在户。十月蟋蟀入我床下”句。⑤白石自注:“宣政间,有士大夫制《蟋蟀吟》。”

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.开篇先点“愁”字,以庾信赋引出愁蟋蟀悲吟,现在更是听到切切私语,声调十分悲凉。 |

| B.窗外飘来淅沥夜雨,蟋蟀鸣声断断续续,和远处的捣衣声互相应和,烘染蟋蟀鸣声凄切。 |

| C.“豳诗漫与”,诗人借《诗经》提点,写自己深受触发,苦心经营,字斟句酌,吟咏蟋蟀。 |

| D.蟋蟀体型虽小,人们养蟋蟀、斗蟋蟀的活动,可以深刻地反映出有关家国兴亡的大问题。 |

【知识点】 姜夔(1155-1221) 即事感怀