阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

①我的一位周姓朋友的妻子周太太特别害怕蜘蛛。每次看见蜘蛛,她都几近歇斯底里的边缘,直到周先生捉到蜘蛛并将它驱逐出公寓。她也不喜欢蟑螂,但那仅仅是厌恶,只有蜘蛛能激起她内心深处真正的恐惧。然而细究起来,这种恐惧的产生并没有特别的理由。她自己这样描述道:“我想这种恐惧来自我的DNA,可能我的祖母经历过与蜘蛛有关的恐怖事情,然后她将这个遗传给了我。”

②这解释很有意思,不过,恐怕绝大多数生物学家会对这个所谓“祖母遗传”的解释不屑一顾,因为这与分子生物学中的中心法则背道而驰。中心法则,是指由DNA编码的遗传信息转录传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。这一信息流是严格的单向传递。DNA的序列可能发生改变(突变),但这是随机的。因此,周太太对蜘蛛的恐惧遗传自害怕蜘蛛的祖母,这一解释是站不住脚的。迄今为止,人们尚未发现任何机制能实现非随机性的DNA编码突变。

早在18世纪有人提出一个观点——后天获得性状遗传,即人们可能会遗传祖先们在生活过程中受环境影响而后天获得的性状。此观点得到法国著名博物学家让-巴蒂斯特·拉马克的推崇,因此也被称为“拉马克主义”。这一观点在19世纪极为流行,甚至达尔文也赞同该观点。然而,随着对遗传机制的逐渐认识,人们发现遗传信息是按照DNA—RNA—蛋白质进行传递,很显然后天获得的性状是不可能遗传的。也有大量证据表明这类遗传不会发生。比如,如果某个人在车祸中不幸失去一条腿,他之后生的孩子不会生来就少一条腿。后天获得的性状(一条腿缺失)不会

④可能有人会提出反驳,上述获得性状没有得到遗传是因为其不具有选择优势。拉马克主义认为获得性状特指有益的性状。如果一个人在车祸中失去一条腿,他的后代出生时也少一条腿没有任何益处。20世纪20年代,科学家们做了许多实验来验证大鼠是不是能获得具有选择优势的性状。其中最著名的一系列实验来自哈佛大学的生物学家威廉姆·麦克杜格尔。麦克杜格尔训练了一批大鼠,然后让其繁育后代,再训练它们的后代并让后代继续繁育,这一过程持续了32代,用了整整15年的时间。他发现,接受训练的大鼠的后代学习该项任务的速度比亲代更快,并且随着代数的增加,学习速度越来越快。因此,拉马克主义和获得性有利性状的遗传也不成立,这些结果倒是支持了后来出现的中心法则

⑤基于上述背景,最近在《自然神经科学》杂志上发表的一篇文章报道了一些让人震惊的发现。两位来自美国亚特兰大埃默里大学的科学家,凯丽·雷斯勒和布里安·迪亚斯研究苯乙酮对小鼠的影响。这种化学物质具有一种特别的气味。他们将雄性小鼠暴露于苯乙酮的气味下,同时对小鼠施以少量但疼痛的电击。小鼠很快就将气味和疼痛联系起来。最后,仅仅是苯乙酮的气味就足以使其战栗。令人吃惊的是,雷斯勒和迪亚斯的实验中受训练小鼠的后代也出现了同样的恐惧特征。当苯乙酮的气味飘到它们的笼子里时,它们居然因恐惧而战栗。

⑥这项研究意义重大,同时也引出大量的问题,特别是这种遗传的机制是什么?怎么可能以如此戏剧性的形式打破中心法则?研究者发现,因训练导致害怕这种气味的小鼠的大脑中发生了一些变化,与气味感知系统有关。让人费解的是,这一性状为什么会遗传给后代?这一信息怎么可能反向传给DNA?

⑦但是这个解释还有很多问题。首先,对刺激的恐惧反应是如何恰好改变了与那个刺激有关的基因的甲基化水平,特别是在精子中如何做到这一点的,我们一无所知。其次,假设甲基化的改变是做记号的方式,我们依然不知道这种甲基化的差异为什么或如何被解释成“害怕苯乙酮”的意思。

⑧或许周太太是对的。可能她的祖母确实经历过与蜘蛛有关的恐怖的事,而这现在被记录在她的DNA里——或者更准确地说,大概是甲基化在她的DNA上产生了这个效果。他们的子女也会怀有同样的恐惧吗?这还不知道,但是研究者们正在试图弄清对苯乙酮的恐惧会在小鼠中保持多少代。我们的恐惧真的可能是来自过去的一团恐惧。

(摘编自约翰·斯皮克曼《来自过去的恐惧》)

材料二:

长期以来,人们认为生物体在后天获得的生理特性是不能传给后代的,比如一个人爱吃辣, 他的后代不一定爱吃辣;一只猫失去了尾巴,它的后代一般是会有尾巴的。然而,近年来,后天获得性状的遗传理论得到了支持。

新加坡国立大学生物科学学院研究表明,无论是双环毛毛虫还是成年双环蝴蝶,如果在发育过程中或在生命早期接触到新气味,它们都会偏好新气味。研究人员还发现,暴露在外的毛毛虫和蝴蝶的后代显示出与父母相同的新偏好,即使它们自己没有暴露在外,这表明它们的父母已经将它们新获得的偏好传递给了它们的孩子。

研究者将毛毛虫和蝴蝶暴露在自然环境中很少出现的新气味中。在实验中,毛毛虫在整个发育过程中都被用玉米叶喂养,这些玉米叶通常被香蕉或芒果精华包裹。这些毛毛虫大多喜欢在暴露几天后吃含有水果精华的叶子。

研究者将年轻的雌性蝴蝶暴露在新的信息素混合物中,这种信息素由雄性产生,用来引诱雌性蝴蝶。结果表明,暴露后的雌性更喜欢具有新信息素混合物的雄性。

“这些结果意义重大,因为它们表明昆虫不仅受本能的驱使,而且可以从以往的经验中学习,并相应地调整未来的行为。他们的学习能力对他们的生存和繁殖的影响是非常重要的。”研究者表示。

研究结果表明,新一代的蝴蝶对斯的食物气味或新的信息素混合物也表现出同样的偏好,尽管它们自己从未接触过这些气味。研究小组得出结论,后代继承了父母的偏好。

虽然这些学习和遗传过程被假设有助于昆虫饮食多样性的进化,以及昆虫多样化过程中的配偶选择,但这种遗传机制对进化的影响仍然是未知的。

研究者说:“我们现在正在研究这种行为传递是否能维持一代以上,因为这些仍然是进化生物学领域中

(摘编自网络)

1.下列对材料相关内容的理解和分析不正确的一项是( )| A.“没有特别的理由”这句话耐人寻味,指周太太害怕蜘蛛可能跟遗传因素有关。 |

| B.“反向”在文中指后天获得的性状的遗传信息是按照DNA—RNA—蛋白质进行传递的。 |

| C.“戏剧性”在文中指美国科学家的研究结果很意外,像戏剧情节那样出人意料。 |

| D.“最令人兴奋”在文中指新发现的遗传机制很多未知值得探索,令人感兴趣。 |

| A.材料一开头写周太太看见蜘蛛的反应使读者产生好奇,引人入胜,进而提出一个科学论题,避免了科技文的枯燥乏味。 |

| B.生物后天获得的一些性状,比如爱吃辣椒,或失去某个部位,一般不会遗传给下一代,但是这种观点现在受到挑战。 |

| C.新加坡国立大学生物科学学院研究发现。双环毛毛虫和成年双环蝴蝶能把后天获得的新气味偏好遗传给它们的后一代。 |

| D.研究人员发现,把毛毛虫和蝴蝶放入新气味中,能使它们获得某些经验,这些经验能提高它们后代的生存和繁殖能力。 |

| A.研究者在瑞典的一个小村里发现祖父辈经历过饥荒的人患心血管疾病的可能性普遍比那些祖父辈没有经历过饥荒的人低。 |

| B.第二次世界大战时期的荷兰出现大面积饥荒事件。长期处于饥饿状态的母亲生出的孩子更容易出现肥胖和其他代谢紊乱疾病。这一患病风险延续到了他们的后代。 |

| C.现代社会许多人从未见过野生的蛇或毒蜘蛛,但对蛇和蜘蛛的恐惧仍是一种普遍现象,一些科学家认为人们在成长过程中学会了害怕这些危险动物。 |

| D.后天的生活习惯,环境等多方面条件都可以对人类的基因产生迅速而直接的遗传影响,换句话说,如果当爹的10岁那年开始吸烟会殃及子女的身体健康。 |

5.材料一结尾既说“或许周太太是对的”,又猜测说“他们的子女也会怀有同样的恐惧吗?”这样说自相矛盾吗?为什么?请结合文意分析。

相似题推荐

材料一:

济南自古就有“人文渊薮”与“文化名都”之称,赵孟頫在济南为官三年,《鹊华秋色图》里画下了“鹊华烟雨”的济南美景,留下了“云雾润蒸华不注,波涛声震大明湖”的千古佳句,为济南这座城市留下了一张弥足珍贵的文化名片。整个画卷意境明净旷远,充满野趣。古人称,此画虽凭记忆所画,但正是济南八景之一“鹊华烟雨”的最好写照。乾隆十三年,乾隆东巡路过济南,北望鹊华二山,想起了藏在皇宫内的这幅画,遂命侍从千里飞骑,从北京取画,与自己眼前之景进行印证,并在画上题诗一首,盛赞造化的灵秀与画家的妙笔。

作为第五届山东文化和旅游惠民消费季齐鲁IP创意节的一部分,山东省文化创意设计行业协会将赵孟頫描绘济南秋日景色的《鹊华秋色图》,打造成了动态的“鹊华十二时”,通过数字活态画作、融合多种手法,让观众的视角从二维画作进入三维立体感官世界。画作以动态的方式呈现在光影里:赭黄顶的屋宇交相辉映,掩映在缓缓流动的红绿秋林之中;日出日落间,牛马悠然而行,长汀层叠涌动;柳荫下,舟楫旁,渔夫起网,妇人倚门,仿佛人物有了神色,远古的生活慢慢鲜活起来。

“鹊华十二时”在内容创造上可谓做到了以小见大、以微知著。赵孟頫的《鹊华秋色图》描绘的是秋日的鹊华景色,其时空是固定的,其内容是瞬间的。而“鹊华十二时”将画作进行了时空的拓展,拓展出24小时的各种景色。在作品中,随着夜半、鸡鸣、日出、日中等时间的推移,巨幅画面上也呈现出不同的动态元素。比如日出之时,可以看到一轮旭日缓缓从华山一侧升起,画面上也逐渐出现了亲切的人间烟火。与之同时,鸡鸣狗吠,树枝摇动,华山、鹊山青翠壮观。

“站在这动态的名画前,我仿佛置身于古城的北郊,不仅领略了华山、鹊山的风光,还仿佛在和古人进行精神上的对话,更对赵孟頫的原作心生无尽的敬畏。”一位山东艺术学院的青年教师对这样的创意如此称赞。

(摘编自田可新张俊语《优秀传统文创IP离我们还有多远》)

材料二:

古老的故宫IP也好,年轻的潮玩也罢,文创IP产品为什么会如此流行?因为这暗合了消费者对精神文化情感消费的重视。消费升级让人们不再只为物质本身的实用功能买单,也开始重视文创产品的文化情感属性。另外,它满足了年轻人从大众趋同走向小众自我的辨识性心理。90后、95后年轻群体日益成为消费的新主力,而年轻的消费群体中,又有大量的泛二次元用户,蕴含文创IP的角色形象所带来的归属感和代入感,也变成“网生代”表达个性及自我的标签,成为影响泛二次元群体购买IP产品的重要因素。

过于强调商业价值,单纯依赖粉丝效应,对IP的深度开发来说,并不一定是好事。特别是现代社会,消费已经从经济概念转变成文化概念。随着IP近几年的不断发展,文化产业的日益成熟,文化价值已经成为产业趋势和政策导向。兼具文化价值与商业价值,是让IP“活下来、活得好、活得久”的重要因素。而传统与现代的融合,不仅仅是潮流所趋,更是经典文化得以持续创新的活力所在,像“西游记”“三国”“封神榜”这些中国传统文化的经典IP,都是在深厚的文化价值基础上,形成了无形的心理记忆和情感共识,才能为后期网络文艺的衍生品开发沉淀粉丝,才能进一步促进优质IP的升级和转化。

新一代的数字青年了解传统文化最主要的渠道是网络,与此同时他们对外界有着更加开放的态度,更喜爱传统文化与时尚元素的跨界出圈。面对当今习惯数字化生存的年轻人,从网络世界到实景体验,从影视游戏到动漫综艺,不论跨界联名,或是主打粉丝效应,文创平台最需要把握的,应该是借助多元媒介和营销渠道实现对传统文化的推广,引导“网生代”通过内容与形式的融合,更好地了解传统文化遗产的本质,深刻地理解文化的底蕴和内涵,而不是以文化为“噱头”,仅仅流于“云”游文化的新鲜感,浮于触达文化的快捷感。唯有这样,“网生代”年轻人才能在数字生活中拥抱传统,在兴趣中增强对中国元素的文化自信。

即使在IP流行的时代,网络文艺要创造和传承的始终是文化。文化,就像“床前明月光”,始终饱含一种共同的情感认知,拥有一份共通的价值认同。而以非物质文化遗产为代表的优秀传统文化,也正在借助“新文创”的形式与当代人建立连接,唤起“网生代”年轻人对中华优秀传统文化的热爱。文化不是一味迎合,而是在视野和格局上的引领;文化承担的功能不是“扯虎皮、做大旗”,不是单纯为了吸引眼球,而是用来礼敬的。

无论形式如何多样翻新,“新文创”的本质还是为文化传承和文化创新增智助力。“出圈”的表面是文创工作者在不断拓展新形式,但背后是寻找文化的年轻人在无限接近传统。用传统文化引领潮流,与当代人的心灵产生碰撞,是文化符号焕发生机的钥匙。而以文化为依托的优质网络内容,也终会寻找到属于中国文化的情感密码和表达路径。

(节选自刘亭《网络文艺有创意,文化在打底》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.赵孟頫的《鹊华秋色图》再现了济南的美景,意境旷远,“鹊华烟雨”由此成为“济南八景”之一。 |

| B.山东省利用科技手段让静态的画作生动起来,观众可以立体地感受画作意境,得到更好的欣赏体验。 |

| C.随着人们的关注点由物质的实用功能逐渐转向情感属性,购买文创IP产品也正在成为流行趋势。 |

| D.“新文创”让优秀的传统文化走向了新生代,让更多的当代年轻人热爱中国文化,读懂中国文化。 |

| A.乾隆看到鹊华二山时让人千里取画来与眼前之景进行印证,可见中国山水画必须表现真实的山水自然景色才能产生强大的生命力。 |

| B.“鹊华十二时”的成功说明对优秀传统文化的传承和发扬,要走传统技法与现代科技的融合之路,迎合当代广大数字青年的喜好。 |

| C.故宫IP、潮玩的成功经验告诉我们,文创IP产品要在商业价值和文化价值中取得一个平衡,才能利用粉丝效应对IP进行深度开发。 |

| D.文创IP的“根”在文化,要符合国人的文化认知和价值认同,要在创造创新时真正的尊重文化,增强国人对中国元素的文化自信。 |

| A.日本北荣町是《名侦探柯南》的作者青山刚昌的出生地,当地政府打造了著名的柯南小镇。 |

| B.浙江大禹开元酒店毗邻大禹陵景区,酒店内建有存放大禹后裔文化的博物馆——禹裔馆。 |

| C.旺旺集团制作出跟脸一样大的雪饼、平板大的仙贝、葡萄大的QQ糖,外包装换成中国红。 |

| D.河北邺都文化创意园以传承创新邺城陶瓷文化为目标,集陶艺制作、培训、研发为一体。 |

5.近年来,《我在故宫修文物》《如果国宝会说话》等节目热播,创意视频“文物戏精大会”刷屏,《故宫日历》、国家图书馆的《永乐大典》信笺等文创产品热销……试结合材料,解释这些现象出现的原因。

材料一:

中和之美是处于优美与壮美两极之间刚柔相济的综合美。其意蕴刚柔兼备,情感力度适中,杂多或对立的审美因素和谐统一,具有含蓄、典雅、静穆等特性。

中和之美对宇宙人生的洞察,对主体德性精神的强调,对人与社会、人与自然和谐的重视,都有独到之处。特别是对高尚人格的极力推崇,对艺术生命的高度重视,对艺道合一的不渝追求,都表明了中和之美是一种重德尚情、崇艺重生、强调和谐的普遍的和谐观,具有强烈的人文关怀性质和素朴的辩证精神。作为一种思想原则、方法论原则和普遍和谐的人文精神,对于想摆脱生存困境、艺术困境和精神危机的今人来说,仍可能在某些方面提供极为宝贵的启示。尤其在21世纪,人类面临人与自然、人与社会、人与心灵以及不同文明之间的冲突,和谐原则仍然是最佳的文化方式选择和最优化价值导向。

从当今世界人的物质生活与精神生活的失衡来看,中国古代审美和谐观对我们的启示是,重视人自身的人文教化和塑造,重视高尚人格和理想人生境界的追求,仍然是现实人生价值取向的目标。从当今世界人的内心生活的失衡来看,传统的审美和谐观也可以启示我们,在现实的入世精神与欢快、和谐、悦乐的心理状态之间保持和谐统一,在审美世界和功利世界之间保持协调统一。从当今世界人与自然关系的失衡来看,人与万物是同类、同体,是平等的,更应该建立一种和谐关系。从当今世界东西方文明之间的冲突来看,中国古代审美和谐观也有助于西方当代文化矫正自己逻格斯中心主义[注]的弊端,同时也有助于中国人走出单纯的西学东渐的心理惯性,重新审视自己的文化传统,并给以现代的解读,从而使世界文化可以分享我们的民族智慧。

然而,必须指出的是,中和之美作为古典主义的思想体系,作为美学观毕竟有偏狭的一面。它过于单调、平淡,过多地将人的情感束缚于理性之中,乐而不淫、哀而不伤、怨而不怒的情感节制,使得古典艺术缺乏大悲大喜的情感宣泄和最尖锐的对抗冲突。就此而言,它实际上又是处在精神重压之下的知识分子的一种自我安慰、自我陶醉。作为一种人格理想、社会理想,它过于强调安命乐天、随顺世态、守中居正,易导致民族性格保守的一面。因而它并不具有直接适应现代社会的价值。充满矛盾、充满冲突的新时代需要建立新的审美观。西方早在18世纪就已经抛弃了古典主义的以和谐美为特征的美学观而接受了以崇高为特征的美学观。而我们却步履维艰,直到20世纪初才开始缔造新的审美观,而且这种建构至今仍没有完成。因此,必须否定古代和谐的狭隘性和强制性,必须对古代和谐进行历史的转换,使古代和谐面向21世纪的文化建设和人的现代性。

(摘编自王祖龙《中和之美的人文底蕴及其现代意义》)

材料二:

要让中和之美焕发积极的现代意义,就要根据现代社会的特点与趋势,祛除其中所含的政权中心主义和道德中心主义思想,把它的基点移置于个人的生存与发展之上。“中和”的社会应该为个体的发展提供条件,只有从个体的需要与发展出发,“中和”才具有现代意义。

由此出发,中庸之德就应该表现为个体对完美人格的追求。孔子对君子德才的要求,可以看作是人的全面发展的理想。中和之美应该有利于这种人格的实现。它首先要有利于个体的独立。它曾经的政治性,能从反面提醒人们警惕艺术的同化作用;而“和而不同”的思想应该被引申,成为处理独立个体与社会整体关系的基本原则。其次,它要有利于个体的多重身份、多种才德、多元情感以高度的自觉统一于“我”。在中国古代,中和之美隐含集权的动机;而在现代社会中,人的角色与才能被工业生产定制,消费与娱乐被商业利益引导,个体不论受到多好的教育、有多丰富的物质与精神享受,他的自觉与自主却没有被唤起。物质的高度发达并没有带来人们所期望的自由,相反,高速运转的生产节奏、利润至上的消费诱惑,导致了人的碎片化和自我的迷失。从个体的需要与发展出发的中和之美,则应该引起现代人对这种情况的警惕与反抗,引导人以明确的自觉,按照自我的理性选择与追求,把可能实现的才能品质、社会关系、情绪感情“和”入浑融的“我”之中。这应该是审美与社会共同的发展趋势。再次,从艺术形式上,中和之美对多媒体艺术有积极的现实意义。中和之美是在诗乐舞一体的历史背景中提出的,而多媒体又让艺术在更高的技术和审美层次上实现文、图、乐、舞的完美结合;中和之美看重整体审美效果的原则可以运用到多媒体艺术多种媒介、技术、形式的驾驭之中,使文、图、乐、舞融合为一个具有最佳感染力的艺术作品整体。当然,这种感染力的动机应该以一个丰富统一的主体为中心,否则现代技术与经典原则的结合,会被一些权力集团用来实现他们的各种政治经济目的。

一旦从以上三个方面摆脱了外在的目的,转而把人的独立、人的个体性、人在现实与感情、肉体与精神方面的完善和自由作为目的,中和之美就回到了审美本位。因为审美就是人在与艺术形式的浑然一体中意识自我、完善自我、解放自我的过程。

(摘编自胡睿臻《中和之美:文化还原与现代转化》)

【注】逻格斯中心主义:西方形而上学的一个别称。“逻格斯”出自古希腊语,它有内在规律与本质的意义,也有外在对规律与本质的言语表达的意义。1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

| A.中和之美呈现含蓄、典雅、静穆等特性,秉持独到的普遍的和谐观,突显强烈人文关怀性质和素朴的辩证精神。 |

| B.中和之美对于想摆脱生存困境、艺术困境和精神危机的今人来说,仍是最佳的文化方式选择和最优化价值导向。 |

| C.中和之美有其偏狭的一面,过于单调、平淡,使得古典艺术缺乏大喜大悲的情感的宣泄和最尖锐的对抗冲突。 |

| D.中和之美在个体独立、个体自觉与自主、多媒体艺术等方面回归到审美本位,必将实现人的全面发展的理想。 |

| A.中国古代审美和谐观能帮助国人重新审视自己的文化传统,并从现代角度进行解读,从而使世界文化可以分享我们的智慧。 |

| B.作为古典主义思想体系的中和之美并不具有直接适应现代社会的价值,因此我们所处的新时代需要建立新的审美观。 |

| C.根据现代社会的特点和趋势,把中和之美的基点移置于个人的生存与发展之上,能够让中和之美焕发积极的时代意义。 |

| D.中和之美遵循整体审美效果的原则,可以充分发挥多媒体艺术的最佳感染力,从而来实现人们各种政治经济目的。 |

| A.园林艺术经常会使用到雕花镂空的门或窗,让窗门对面的风景若隐若现,似见非见,展现出了虚虚实实的景致,颇有意趣。 |

| B.罗丹的雕塑《巴尔扎克》中,披裹着睡袍的巴尔扎克头发蓬乱,昂首凝思,生动表现了他沉迷创作时的骄傲、狂喜和沉醉。 |

| C.舞蹈诗居《只此青绿》借助现代媒介技术对传世名画《下里江山图》进行了意境还原,让不同的艺术门类实现了完美结合。 |

| D.长篇叙事诗《孔雀东南飞》的篇尾,刘兰芝“举身赴清池”,焦仲卿“自挂东南枝”,二人双双殉情,却在死后化为了鸳鸯。 |

5.请结合材料,谈谈怎样实现传统文化“中和之美”的现代转化?

艺术美的特殊价值

①与现实美相比,艺术美具有特殊的价值。我们不妨先比较一下两者的差异:首先,现实美带有分散性,艺术美具有集中性;其次,现实美带有芜杂性,艺术美具有□□□;再次,现实美带有易逝性,艺术美具有永恒性。

②正因为艺术美比起现实美来,在某些方面有其更为优越的品格,所以,人们并不以现实美为满足,而在享受现实美的同时还热烈地追求艺术美。这正是艺术美具有特殊价值的原因。

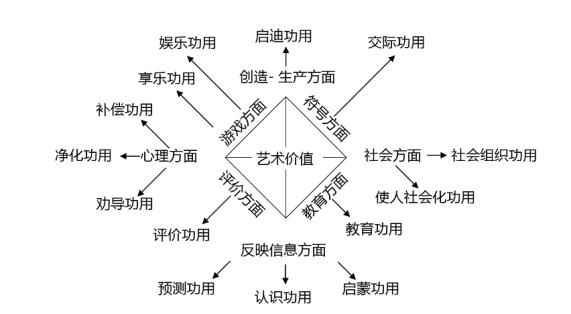

③关于艺术美的价值问题,苏联美学家斯托洛维奇认为,艺术的价值可以用一个向外扩展的十字坐标来表现,十字坐标的横轴由心理方面和社会方面组成,它的纵轴由创造--生产方面和反映--信息方面组成,这样就形成了一个由多种作用组成的环形图:

④如图所示,艺术美的作用是多方面的,但图中所列举的这些作用,不仅彼此界限不明,而且有些作用是非艺术品也具有的,因而很难使人准确地把握艺术的特殊价值在哪里。我们认为,艺术美的特殊价值,可以分别从欣赏者个人和社会两个方面来加以分析。

⑤第一,艺术美在提高欣赏者的审美能力方面,具有特殊的价值。艺术所能发挥的作用,和艺术欣赏者的感受能力是成正比的。欣赏者的审美能力越高,他从艺术品中感受到的美就越多,艺术所发挥的作用就越大。而人们的欣赏能力的提高,又不能离开艺术美的熏陶,艺术是通过感觉、知觉等来唤起情感的。表现创造主体的感情,正是为了唤起欣赏主体同样的感情。列夫·托尔斯泰说过:“在自己心里唤起曾经—度体验过的感情,在唤起这种感情之后,用动作、线条,色彩、声音,以及言词所表现的形象来传达出这种感情,使别人也能体验到这同样的感情-------这就是艺术活动。”艺术美唤起欣赏者美好感情的过程,就是欣赏者的感情受到陶冶的过程,亦即他的审美能力得到提高的过程。艺术美包括内容和形式两个方面,艺术家要追求美的内容,同时也要追求与内容适合的美的形式。人们通过对艺术中的美的感受,不但提高了艺术趣味,而且也提高了对艺术的理解力,一句话,提高了对艺术美的欣赏水平。由于艺术美来源于现实生活,所以,在提高了对艺术美的认识的同时,必然也提高了对现实美的认识。

⑥艺术美使欣赏者的灵魂受到陶冶的过程,也就是受到教育的过程。一如亚里士多德认为悲剧能够对欣赏者产生“净化作用”,悲剧诱导欣赏者在心理上经历主人公的遭遇,在真、善、美与假、恶、丑的激烈冲突中唤起人们的正义感,应该说伦理上的情感因素占有非常突出的地位。因而,悲剧在给人以强烈的道德震撼中,激发人的意志,提高人的品格,具有深刻的道德教育作用,扩大一步来说,不独悲剧是如此,其他类型的艺术也常常是这样。艺术的这种教育作用,不仅提高了欣赏者的审美水平,而且能够影响欣赏者的实际行为。

⑦第二,艺术美在推动社会前进方面,具有特殊的价值。艺术美虽然有供人消遣、娱乐的一面,但更重要的是,它负有推动社会前进的特殊使命。朗吉弩斯说:“艺术作品不仅打动听觉,而且打动心灵,能把人的禀赋和修养中那些文词、思想、行动,以及美的意象都鼓动起来,把作者的情感传到听众的心里,引起听众和作者共鸣。就是这样通过由文词建筑起来的巨构,作者把我们的心灵完全控制住,使我们受到作品中的崇高、庄严、雄伟等品质的熏陶,潜移默化。”艺术美能够政征服人心,鼓舞人心,促使人们奋发向上,以达到推动社会生活前进的最后目的。

⑧艺术美的特殊价值,是艺术家通过特别的技艺创造的,使艺术形象产生无穷的艺术魅力,从而发挥艺术美的价值。真正优秀的艺术作品,能经受时间的严格考验,会显示出永久的魅力。

1.根据上下文,在第①段的方框处填入恰当的词语(限三字)。2.分析第③段环形图在文中的作用。

3.对第⑤段理解

| A.欣赏者从艺术品中感受到的美的多少,取决于审美能力的高低。 |

| B.艺术美唤起欣赏者的美好感情,使欣赏者的审美能力得到提高。 |

| C.欣赏者在享受艺术美的同时,其欣赏能力也得到了提高。 |

| D.艺术家在内容上追求美,是为了提高对现实美的认识。 |