阅读下面的文字,完成各题。

材料一

中共十八大以来,中国发展进入新时代,中国的能源发展也进入新时代。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,全面推进能源消费方式变革,构建多元清洁的能源供应体系,中国能源进入高质量发展新阶段。国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布:中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”。新时代中国的能源发展,为中国经济社会持续健康发展提供有力支撑,也为维护世界能源安全、应对全球气候变化、促进世界经济增长做出积极贡献。

(摘编自国务院新闻办公室《新时代的中国能源发展》白皮书)

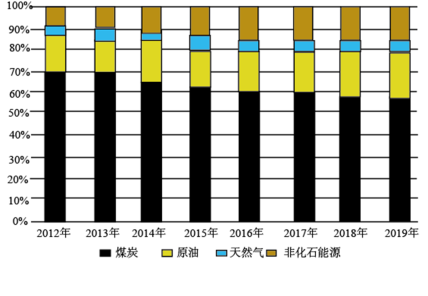

图1 中国能源消费结构(2021—2019年)

(数据来源:国家统计局)

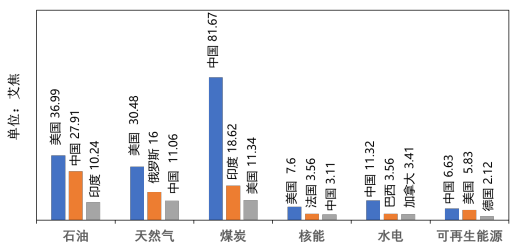

图2 2019年各能源品种消费前三名国家

(数据来源:2020年《BP世界能源统计年鉴》)

材料二

在不久前召开的省委十一届十次全会上,审议通过了《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》,为清洁能源大省四川在服务国家双碳战略全局中的目标任务明确了方向路径。

“在生产侧,国家制定的目标是到 2060 年,实现非化石能源消费比重达到 80%以上,我听说四川现在就已经能达到这个目标了。”北京工业大学生态文明研究院院长、中国社会科学院学部委员潘家华认为,实现碳中和,四川在生产侧有着得天独厚的优势,而下一步需要着力的重点在消费侧,“现在的问题是终端需求还无法摆脱化石能源。”

全国政协经济委员会副主任、中国环境与发展国际合作委员会中方首席顾问刘世锦认为,实现双碳目标是一件打基础利长远的事,不能“单打一”,不能毕其功于一役,不能指标错位,不能因为要减碳而减少生产能力。对于现阶段如何破题,两位专家不约而同地提到了技术创新。刘世锦说,绿色技术要实现3个目标:提高生产力、少排放或零排放、形成相比传统技术的低成本竞争力,“要实现这些目标并不容易,但事在人为。例如光伏产业,过去十年间发电成本已经下降超过 80%,现在已经完全可以和燃煤发电竞争。

中国地质大学校长、中国科学院院士王焰新认为,长江经济带的区域发展面临的生态环境问题原因错综复杂。“我们对长江流域主要城市主要产业进行归纳发现,产业同质化很严重,尤其是重化工企业沿长江高密度分布,以及城镇化占用大量生态空间,带来了突出生态问题。”王焰新建议,长江流域的生态治理,除了要在污染防治方面实现跨区域跨流域合作外,更要从产业协同布局上入手。

(摘编自《专家学者支招习近平生态文明思想四川实践创新——实现“双碳”不能“单打一” 长江治理关键在产业协同》四川日报2021年12月29日第5版)

材料三

受俄乌冲突等因素影响,近期全球能源市场震荡加剧,多国表态将重新审视本国能源政策。有观点认为,世界碳中和进程将出现更大不确定性。约翰·约翰逊表示,能源市场震荡加剧,将导致碳中和进程出现两种相持力量。

约翰·约翰逊表示,中国提出“双碳”目标具有重要的全球性意义。“我对中国提出‘双碳’目标以及对这一目标的认真态度印象深刻。在此之前,大家对低碳没有足够重视,但在中国提出‘双碳’目标后,一夜之间一切好像都改变了,这是世界脱碳进程的一个分水岭。”

约翰·约翰逊表示,在推进“双碳”目标过程中,中国经济将孕育出巨大的发展机遇。“中国已经是全球可再生能源、电池技术和电动汽车领域的领导者,这一优势将继续下去。接下来,氢能、碳捕获和储存、碳交易、绿色金融等领域将成为中国经济新的增长点。如果中国政府能够进一步引导企业和资本市场在低碳技术方面进行更多投资,中国经济发展也将增添更多动力。”

(摘编自《中国提出“双碳”目标具有全球性意义——访英国商品研究所中国区首席执行官约翰·约翰逊》经济日报2022年3月22日第4版)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.为了维护世界能源安全、应对全球气候变化、促进世界经济增长,我国提出新发展理念并坚持贯彻。 |

| B.由图1可知,自2012年至2019年我国煤炭消费量逐年减少,我国能源消费结构正逐渐向清洁低碳转变。 |

| C.我国“双碳”工作成果世界瞩目,2019年水电、可再生能源消费排名世界第一,但煤炭消费量还过高。 |

| D.四川省委高度重视“双碳”工作,四川作为清洁能源大省,目前已经达到碳达峰碳中和国家目标。 |

| A.实现双碳目标不能以牺牲经济为代价,不能减少生产力,相反,实现双碳意味着更长远、更高质量的发展。 |

| B.光伏产业经过近十年的实践,从生产力、排放量、发电成本这三个方面都证明了这是一项成功的绿色技术。 |

| C.虽然世界碳中和进程将出现更大不确定性,但约翰·约翰逊认为,中国提出的“双碳”目标推动了世界脱碳进程。 |

| D.中国已经具有可再生能源、电池技术和电动汽车领域的巨大优势,一定能为中国未来经济发展增添更大动力。 |

相似题推荐

材料一:

习近平总书记主持召开文艺工作座谈会时指出,“在文艺创作方面,存在着有数量缺质量、有高原缺高峰的现象。”这一振聋发聩的论断,引发文艺工作者的诸多省思,也擂响了攀登文艺高峰的征鼓。

我感到,“文艺高峰”问题是个有深度、有难度、有现实意义的课题,特别是放在历史与今天、文艺与社会、文艺发展与创作规律等研究视野里,都会与此话题发生联系。

沿着总书记关于“高原和高峰”这个形象化的比喻,我在想,“高峰”绝非可以短时间内堆垒而成,它是伟大的地球力量使然,是地球板块持续运动和撞击的结果。“造山运动”形成的山系往往以隆起的高原为巨大的底座,在漫漫高原的底座中心,一定会耸立着连绵不绝的高峰。也因此,真正的高峰都不是孤峰,他有众多可以比肩的兄弟,从而形成团结壮丽、向上升腾的景象。文艺发展史上的“高原”和“高峰”,也可以当此理解。

推动形成文艺“高原”和“高峰”的那些力量,从根本上说,来自国家、民族和时代的力量。那些看上去仿佛出自个人之手、团队之手的一部部文艺作品,如果是“高原”和“高峰",一定是对接、传递、参与、借助并以高超的文艺才华,深刻感受和充分反映了国家、民族和时代力量的作品。国家、民族和时代的力量,或早或晚,一定会选出其最佳的代言人,借腹生子,作为自己在文艺上的形象和表征。文艺作品不朽的灵光,来自孕育她的“母亲”,更来自那个仿佛无形的、不容易发现的、但可能更为关键的“父亲”。文艺家只有深深地融入时代洪流,深入生活的一线,如同那些崛起的伟大山系,在板块撞击最猛烈、最短兵相接的锋面中“受孕”,才可能诞生出具有传奇生命的巨子。

纵观古今中外的文艺发展史,文艺作品高峰往往与社会历史有关:

一是国家、民族、人民面临巨大挑战或生死存亡的关键之际。社会的方方面面会激发出巨大的物质与精神力量,参与到全方位的应战当中。优秀的文艺家当然不会置身事外,而是冲锋陷阵到最前沿,用自己的作品凝聚民族和人民的力量,成为时代精神的化身。

二是开放的盛世。文明互鉴、文化融合,会发生奇妙的化学变化,极大地解放人们的心灵,为文学艺术的创作开辟前所未有的空间和可能,带来骤然绽放的创新和变化。而盛世的优裕、宽容和自信,会在文化冲突和融合中确立坚定的主体地位,在这时,消化和转化能力最强大,生命力和创造力最为旺盛。

三是社会发展进步、变革变化的力量最为丰沛的时代。和停滞、封闭、沉闷、缓慢似乎已经凝固的历史时间相比,技术的进步、生产力的飞跃、生产关系的变革变化、整个社会的日新月异,会带来一种历史速度、一种时代激情、一种强烈的希望。在这时,受到时代刺激和激励的文学和艺术,经受更多的春光雨露,也会成长得更加繁荣茂盛和多姿多彩。

我不及枚举更多,只是感到,文艺的“高原”和“高峰”的出现,可能具有滞后性,可能在尘埃落定、大浪淘沙之后。同时,高原和高峰,往往人烟罕至,并不容易得见和识别,真正触达需要耐心和韧性。文艺创作是历史力量和时代精神的沉淀。他是风之子,扶摇直上,冲在最前面;他也可能是殿后的那个人,聚沙成塔,集腋成裘,默默清扫巨大的历史留出的空场。

(摘编自《文艺高峰出现在大浪淘沙后》)

材料二:

古往今来,社会发展的鼎盛时期,都是文艺创作高峰涌现的时期,以文艺名家和经典作品为代表,闪耀着时代精神的光华。今天,时代精神就蕴含在改革开放的社会变革和民族复兴中国梦的伟大实践之中,文艺工作者有责任也有能力创作出聚焦新时代、反映新生活、展现新风貌的优秀作品,这不仅是对人民群众精神需求的回应,也是文艺工作者不断努力和探求的方向。这几年,文艺界在创作思想、观念和方法上有了新的自觉,涌现出一批新的力作,但在新的历史条件和时代机遇中,还缺乏对“高峰意识”的认识和树立,文艺创作的主要问题仍然是“浮躁”与“急就”,因此要提倡顺应时代发展的趋势与特征,深入生活,扎根人民,走出“小自我”,投身“大时代”,在文艺创作中体现深刻的社会关切、现实关怀和思想追寻。要提倡文艺创作专注于认识的高度、思想的深度、视野的广度、表达的精度,以扎实的文艺创作功底和深厚的文艺素养为“厚积”之基,在创作过程中锐意追求“薄发”之境,登广博之峰而造文艺之极。要营造一种远离功利影响、鼓励沉潜钻研的社会氛围,使文艺创作者克服焦躁,真正沉下心来,练功磨剑,创作出饱满而丰厚的“慢工细活”,打造文艺精品,以“高峰意识”朝向“高峰目标”。

(摘编自《文艺高峰如何铸就》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.习总书记在文艺工作座谈会时明确表达了对我国当前文艺创作的极度不满,引发深思。 |

| B.时代不同,精神不同,改革开放的社会变革和民族复兴中国梦的实践是今日时代精神。 |

| C.充分反映国家、民族和时代力量的作品是国家、民族和时代力量文艺上的形象和表征。 |

| D.开放盛世的文明互鉴、文化融合及盛世的优裕、宽容和自信共同促成了文艺作品高峰。 |

| A.文章多次提到“我感到”“我在想”等,表明作者并不确定自己的观点,体现了其严谨。 |

| B.高原、高峰作品一定感受和反映了国家、民族和时代力量,同时也与个人、团队有关。 |

| C.文章多处比喻,既使语言生动形象,又有力论证了时代力量推动了文艺“高峰”形成。 |

| D.作者认为,只有我们有耐心和韧性,才有可能看到文艺的“高原”和“高峰”出现。 |

材料一:

Hi! 大家好!我就是三星堆博物馆的镇馆之宝——1号青铜神树。我已经有三千多岁了,目前我的身高是 3.96 米,但这并不是我的原貌哦,这是我修复后的残高,有专家说,我没有被毁坏之前,应该有5 米高!你看我最上面还少一个部分,有人说是太阳,有人说是一只神鸟,你觉得呢?

别看我现在是青铜色,三千多年前,我可是金灿灿的铜色。这么高大的我,可不是一体浇铸成形的,而是由底座、树和龙三部分组成,采用分段铸造法铸造。在迄今为止所见中国的全部青铜文物中,我可是体型最大的一件。我的树干由多节套接拼合而成,树干上装饰有三层树枝,每一层又伸出三根枝条,分别位于神树的根部、中段和树尖,枝条像柳树一样柔和下垂,有镂空花纹的小圆圈和花蕾,花蕾上站立着昂首翘尾的青铜小鸟。您仔细看,还会发现在一侧树干上,悬挂着一条倒垂着的龙,他头部上昂,前足支撑于底座,脖颈上还长着翅膀,身体粗大如绳索。

围绕着我的谜团也是数不胜数,一般认为,我这棵神树反映了“十日”神话,与传说中的“扶桑”“建木”“若木”等神树有密切关系,也许我就是扶桑与若木。传说天地的东西两极各有一株参天神树,东为扶桑,西名若木。它们挥枝垂绿,华光照地,是日月运行斗转星移的纽带。

穿越了三千多年,今天又和大家相遇,让我代替古蜀先民来问候大家,相信随着你们考古发掘的推进,一定能揭开三星堆神秘的面纱。

(摘编自央视新闻客户端《“1号青铜神树”来信啦!》视频文字稿)

材料二:

一号青铜树的树根立在三叉支架的圆盘基础上,座上纹饰是缭绕的云气;树干粗壮挺拔,分几节由四道圆箍插接;树干上有树枝三层,每层三枝,枝桠上有萼托卵形果,两垂一昂,在昂果上各站一钩喙大鸟,生动地表现其在展翅之前一瞬间的动态;在垂果的萼托旁有镂孔罗网状的宽大叶片,叶片下缘有三个小孔,可悬挂三叉铜丝圆架,架下有各不相同的小悬饰,有如天空星辰的圆牌、或如海洋扇贝的直棱牌等。最引人注目的是:树干有一巨龙蜿蜒而降,龙头昂起在下,似有两根肉须,怒目定睛,张牙咧嘴;龙躯细长,奇特地呈绳索状纠曲;龙足更奇特,如人臂张肱曲肘,龙爪如伸开的人掌,粗短的拇指与细长并拢的四指分开;龙身还有些分支断残不清,至少有一支上长的是牙璋。

这株树的性质,笔者曾认为是古蜀神话中的“建木”。《山海经·海内经》载: “(九丘)有木,青叶紫茎,玄华(花)黄实,名曰建木,百仞无枝,上有九欘(枝回曲为欘),下有九枸(根盘错为枸),其实如麻,其叶如芒,大暤麦过(上下于天),黄帝所为(造作)。”可见其来头不小,法力很大。又《淮南子·地形训》载:“建木在都广(应作广都,指成都平原),众帝所自上下,日中无影,呼而无响,盖天地之中也。若木在建木西,末有十日,其华照地下。”那么,这棵修复的青铜树还可能兼容了“若木”的神话传说在内。由上述文献记载可知:该青铜建木树是“青叶紫茎,玄华黄实”,色彩艳丽,十分华美庄重。

关于“建木”的推断,其中有三点今天看来可作进一步的讨论: 其一,今本《海内经》说建木“百仞无枝”,似文向有错乱,因与下文“上有九欘,下有九枸”不符合;或可说成树干中段有百仞是无枝的,树的上部是有九根弯曲的枝桠的,树的下部有九根盘曲的板根,此两句均可通。前有学者只以“百仞无枝”来否定它是“建木”,那是出于误解。

其二,或以为此树不是建木,而是扶桑。其实不然。《山海经》本古蜀地区神话传说的作品,蒙文通先生曾指出:“《海内经》四篇所说的‘天下之中’是指今四川西部地区”,建木既在这巴蜀腹心之地的“广都”,也就是“天下之中”的神木了。而历来诸家均认为扶桑乃东方日出之处的神木,如《楚辞·九歌·东君》“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑”等等,故三星堆遗址地处西部古蜀的“天下之中”,出土的青铜树就不可能是扶桑,而只能是建木。

其三,《山海经·海内南经》说建木“引之有皮,若缨、黄蛇”,郭璞注:“言牵之皮剥如冠缨及黄蛇状也”,故袁校本将缨与黄蛇断开。笔者对照三星堆铜树细味此文,以为可作另解。“引”,此处不作“牵引”讲,而作“在前”解,还有“伸长”义(见《经籍纂诂》);“有皮”既作“树皮”讲,也作“表面”解,如“皮相”;“缨”在此可作“绳索”或“缠绕”讲(见《文选》);“蛇”与龙相通,因为蛇乃“龙”之类也,或曰,龙无角者曰“蛇”(见《洪范五行传》注)。依拙见此句似可作新解:“伸展在树皮表面上的,是身若绳索状缠绕的无角黄龙。”则三星堆一号青铜树上的巨龙,也是“建木”上的应有之物。

那为什么要有一条龙呢?因为它是夏禹的化身。“建木”既是古蜀人心目中“天下之中”的社树,作为社神的“禹龙”,理所当然的要出现在“建木”之上。我们知道:第一,从古代文献(如《史记·夏本纪》等)与地下文物都能证明蜀与夏有族缘关系,“兴于西羌”的大禹,也是蜀敬奉的祖神之一。第二,夏禹的历史伟绩在治水,他就与上古神话传说中会弄水的神龙——“句龙”和“应龙”挂上钩了;或者说大禹在古人的眼里本是一条会治水的龙。

三星堆一号青铜树之所以如此崇高,供奉在庙堂受人膜拜,是因为在蜀人心目中的建木,乃其远祖黄帝所创建,大有灵验,是众神上下于天地的“天梯”。“西蜀天漏”,成都平原屡遭水患,他们盼望善于治水的祖神夏禹,化为黄龙从天上缘树而下地,来保佑蜀地子孙后代能永享丰年。这大概是古代蜀人的原始宗教思维所能设想的最佳寄托了。

(摘编自林向《中国西南地区出土的青铜树研究——从三星堆青铜树说起》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.三千多年前,一号青铜神树的颜色可能是金灿灿的铜色,当年它华光照地,是日月运行斗转星移的纽带。 |

| B.随着考古发掘的推进,一号青铜神树身上的谜团已经被考古学家们逐一破解,比如它的铸造方法等。 |

| C.作者用“如人臂张肱曲肘”“如伸开的人掌”等比喻形容一号青铜神树上的龙,写出其腾跃而上的姿态。 |

| D.一号青铜神树上的龙,或许寄托了屡遭水患的古代蜀人,期待禹龙降世,拯救百姓于危难的美好愿望。 |

| A.一号青铜神树残高3.96来,是我国出土的古代青铜器当中体量最大的一件,文物价值和艺术价值非常高。 |

| B.历经三干多年,一号青铜神树又能重见天日,十分难得,这得益于考古学家们做的发掘、修复等诸多工作。 |

| C.一号青铜神树残存部分的枝桠上共站着九只钩喙大鸟,专家一致认为这些大鸟与古代的“十日”神话有关。 |

| D.大禹是龙的传说有它的历史合理性,古人为了表示对其先祖的崇拜之情,往往会把先祖异化为神物。 |

| A.作者曾经认为一号青铜神树就是“木”,但随着对相关古代文献的仔细分析考证,以及新的文物证据出现,他最终在文中否定了自己过去的观点。 |

| B.《山海经·海内经》先说建木“百仞无枝”,紧接着又说“上有九欘,下有九枸”,自相矛盾,因此作者认为一号青铜神树就是“建木”的说法不可取。 |

| C.历来学者都说“扶桑”是东方日出之处的神木,而一号青铜神树在西部古蜀的三星堆遗址被发掘,因此作者认为其不太可能是“扶桑”,而可能是“若木”。 |

| D.作者对“引之有皮,若缨黄蛇”两句中“引”“有皮”“缨”等词作出自己的解读,进一步强化了缠绕有黄龙的一号青铜神树原型是"建木"的观点。 |

5.请简要梳理材料二的行文脉络。

材料一:

习近平总书记在2021年春节团拜会上的重要讲话中指出“在中华文化里,牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征。人们把为民服务、无私奉献比喻为孺子牛,把创新发展、攻坚克难比喻为拓荒牛,把艰苦奋斗、吃苦耐劳比喻为老黄牛。”这“三头牛”的一个显著的特征,就是“出力奉献”。

一元复始,万象更新。我们已经迈入2021年,这是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。在这个重要时间节点上,我们要以什么样的精气神为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步?

习近平总书记在2021年春节团拜会上的讲话,深情回首了过去一年,既有惊心动魄的风云突变,又有豪情万丈的砥砺前行,热情礼赞了中国特色社会主义制度具有无比强大的生命力和创造力!中国人民和中华民族具有无比强大的凝聚力和向心力!习近平总书记强调,只要全党全国各族人民紧密团结在党中央的周围,就没有任何困难能够难倒我们,就没有任何力量能够阻挡中华民族实现伟大复兴的铿锵步伐!

习近平总书记多次号召发扬孺子牛精神、拓荒牛精神、老黄牛精神。此次再次提及,正是要在辞旧迎新之际,激扬风雨无阻向前进的壮志豪情,凝聚越是艰险越向前的团结力量,在新的伟大征程上披荆斩棘、开拓创新、坚毅前行。所谓“九牛爬坡,个个出力”,就是人人都要有同心同德、和谐相处、团结拼搏、不畏艰难、勇往直前的精神。

这种“九牛爬坡,个个出力”的精神,在中国抗疫战斗中得到了充分的展现,正如2020年9月8日,习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上指出的,“在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”习近平总书记总结的伟大抗疫精神,同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承,是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展,是中国精神的生动诠释,丰富了民族精神和时代精神的内涵。

“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”,是家喻户晓的美好形象,是底蕴深厚的文化意象,蕴含着中国人民自强不息、砥砺奋进的精神密码。唯有精神上站得住、站得稳,一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。

征途漫漫,惟有奋斗。正如习近平总书记强调的:“我们通过奋斗,披荆斩棘,走过了万水千山。我们还要继续奋斗,勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!”历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者,而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。千千万万的“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”,乘风破浪、爬坡向前,我们的明天就一定会更加美好!

(摘编自《澎湃新闻》)

材料二:

九牛爬坡,个个用力。在中国人心中,“老黄牛”历来被赋予勤勤恳恳、埋头苦干、忠于职守、任劳任怨的象征意义。近日,在全国政协新年茶话会上,习近平总书记勉励全党全国发扬“三牛”精神,其中就包括“艰苦奋斗老黄牛”的精神。

发扬老黄牛精神,需要勤恳奉献、忠诚实干,面对挫折更需要艰苦奋斗、负重前行。世上没有坐享其成的好事,要幸福就要奋斗。近百年来,我们党团结带领亿万中华儿女历经千难万险,在民族危亡时浴血奋战,在一穷二白时奋发图强,在时代发展中劈波逐浪,攻克了一个又一个看似不可攻克的难关,创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。特别是刚刚结束的2020年,来自政治、经济、文化、军事、社会、国际、自然等领域的挑战纷至沓来。在泰山压顶的危难时刻,全党全国各族人民展现出的韧劲和百折不挠的精神,沉着应对,迎难而上,在极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌:疫情防控取得重大战略成果,经济增长率先实现由负转正,脱贫攻坚任务如期完成,各方面工作取得新的进展,社会大局保持稳定……不朽奇迹背后,始终如一贯穿着老黄牛般的奉献和实干精神。

今天,全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启,中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。人间万事出艰辛,伟大复兴绝不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现的。我们必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。2021年,我们面临着世界经济形势仍然复杂严峻、复苏不稳定不平衡、疫情冲击导致的各类衍生风险等诸多挑战。面对重大历史关头、重大考验,我们要永远保持清醒头脑,继续发扬筚路蓝缕的精神,一直保持实干兴邦的劲头,以“老黄牛”的精神敢于战胜前进道路上的一切困难和挑战,为把党和人民事业长长久久推进下去汇聚精神力量。

“块块荒田水和泥,深翻细作走东西。老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄。”实现中华民族伟大复兴,我们已经走过万水千山。站在“两个一百年”的历史交汇点,我们要不断强化和弘扬艰苦奋斗精神,要当好艰苦奋斗的老黄牛,以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态,不畏艰险,勇毅前行,用实干奋斗交出一份新时代的精彩答卷!

(摘编自《新华网》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.2021年是重要的时间节点,这一年在我国现代化建设进程中具有特殊重要性,用什么样的精气神开好局、起好步是我们思考的关键。 |

| B.中华民族实现伟大复兴,需要全党全国各族人民团结在党中央的周围,这样就没有任何困难难倒我们,没有任何力量能够阻挡我们步伐。 |

| C.抗疫精神诠释了中国精神,丰富了民族精神和时代精神内涵,继承了中华民族的文化基因,是“九牛爬坡,个个出力”精神的集中体现。 |

| D.在极不寻常的年份里,只有我们始终如一坚持老黄牛般的奉献和实干精神,各方面工作才能取得新的进展,社会大局才能保持稳定。 |

| A.牛的形象很美好,是因为牛的文化意象底蕴很深厚。在辞旧迎新之际,更能激扬壮志豪情,更能凝聚越是艰险越向前的团结力量。 |

| B.要幸福就要奋斗,因为世上没有坐享其成的好事。在我们党领导下创造了一个个彪炳史册的奇迹,跟践行“老黄牛”精神息息相关。 |

| C.人间万事出艰辛,民族伟大复兴不可能一蹴而就。国际环境风云变幻,国内疫情冲击等诸多挑战,需要我们付出更为艰辛的努力。 |

| D.实现中华民族伟大复兴,我们已经走过万水千山。站在历史的交汇点,需要继续传承和发扬“老黄牛”精神,更需要我们坚定信念。 |

| A.牛上唱歌牛下坐,夜归还向牛边卧。 |

| B.人生得饱万事足,拾牛相齐何足言。 |

| C.但得众生皆得饱,不辞赢病卧残阳。 |

| D.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 |

5.新时代为何要继续发扬“三牛”精神?请结合材料一、材料二相关论述谈谈你的看法。