阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

《中华读书报》记者舒晋瑜在北京专访《小说课》作者毕飞宇。

舒晋瑜:您以经典的标准选择篇目。《小说课》除汪曾祺的作品外几乎没有当代作品,仅仅是篇幅和时间的限制,还是另有原因?您怎么看待当代作品和经典之间的距离?

毕飞宇:当代作品讲得少是因为我缺少自信。讲过世的作家的作品相对来讲更安全,如果我讲余华,他也许会告诉我,他可没那个意思,那我的脸还要不要?——这是玩笑了。其实还有一个更重要的原因,当代文学里有非常好的作品,但它到底有没有可能成为经典,我们都不知道。

经典的产生过程极其诡异,它需要内部因素,外部的条件也得具备,有些时候一部经典作品的产生可能是历史给这个作家、这个作品带来了特别的机遇。

就作品本身而言,我认为当代文学已经产生了不少的杰作,许多作品的品相比现代文学的经典甚至更好,但是,当代文学的体量太大了,经典是一间小屋,它究竟能放多少东西呢?没有人知道。

舒晋瑜:在不断重读的过程中,您对经典作品有重新的认识和理解吗?

毕飞宇:我不记得是谁说的了,经典就是可以反复阅读的东西,千真万确。鲁迅的代表作我不知道读了多少遍了,现在再读,还是有新的发现,还是能带来审美上的震撼。我对王彬彬教授说,鲁迅的小说确实是太好了。过去我们过分在意鲁迅的思想。而实际上,这个作家的文本意识特别强。我现在是这样看待经典重读这件事的,它在骨子里有一个年纪的问题。我们读经典的时候往往很年轻,二十来岁,可是,写经典的作家阅历已经很丰富了,这个年龄落差就会带来一个问题,阅读的理解力达不到写作的理解力,我们没有对话的能力。等我们也到了一定的年纪,我们的理解力长进了,这时候再读,就有了对话的资格。这个时候你对许多字句甚至是标点符号就会有新的感受。

舒晋瑜:平时的阅读中,所有喜欢的经典作品您都这么翻来覆去地时比着看吗?包括不同版本的同部作品?

毕飞宇:我阅读经典小说,基本不能用“阅读”这个词,对我来说这个词太正式,其实我把玩的心更多,有点像玩古玩。我不玩古玩,我就把经典当做了古玩。很省钱的。我的重点不在看,而在摩挲,把宝物放在手上一遍又一遍的。我读经典是这样的心态,非常快乐幸福,我就是喜欢,我觉得这是最好的阅读方式。

舒晋瑜:我无法想象您如何

毕飞宇:我看小说,有时候一页纸可能花半个小时,等我把这一页翻过去,才明白过来,我的眼睛里并没有小说,我早就沿着小说的场景岔出去了,沿着作家的描写对象按照自己的想象“飞”出去了。

舒晋瑜:您觉得自己是什么样的人?

毕飞宇:你也不是外人,那我就说了,我是土地上生长的艺术家,本质上我是艺术家,很不靠谱,斜着生,歪着长,如果风调雨顺,我也可以结几个果子,好不好吃不关我的事。

舒晋瑜:《小说课》中的内容,跨度有多大?

毕飞宇:比较大,我的好友现余亮替我算过了,从《水浒》到汪曾祺,六百年。

(摘编自《毕飞宇谈怎样读小说》,有删改)

材料二:

写一本小说不容易,读一本小说也不容易。平常人读小说,往往以为既是“小”说,必无关宏旨,所以就随便一看,看完了顺手一扔,有无心得,全不过问。这个态度,据我看来,是不大对的。小说之所以能够存在,并不是完全因为它“小”而易读,可供消遣。

反之,它之所以能够存在,正因为它有它特具的作用,不是别的文体所能替代的。小说是讲人生经验的。我们读了小说,才会明白人间,才会知道处身涉世的道理。哲学能教咱们“明白”,但是它不如小说说得那么有趣,那么亲切,那么动人。因为哲学板着面孔说话,而小说则生龙活虎地去描写,使人产生兴趣,因而也就不知不觉地发生了潜移默化的作用。历史也写人间,似乎与小说相同。可是,一般来说,历史往往缺乏文艺性,使人念了头疼:即使含有文艺性,也不能像小说那样圆满生动,活灵活现。历史可以近乎小说,但代替不了小说。世间恐怕只有小说能原原本本地描画人世生活,并且能暗示出人生意义。就是戏剧也没有这么大的本事,因为戏剧须摆到舞台上去,而舞台的限制往往让剧本不能像小说那样自由描画。于此,我们知道了。小说是在书籍里另成一格,它不是仅供我们

读小说,第一能让我们得到益处的,便是小说的文字。世界上虽然也有文字不甚好的伟大小说,但是一般来说,好的小说大多是有好文字的。所以,我们读小说时,不应只注意它的内容,也须学习它的文字,看它怎么以最少的文字。形容出复杂的物态心态来:看它怎样用最恰当的文字,把人情物状一下子形容出来,使其活生生地立在我们眼前。况且一部小说。有景有人有对话,千状万态,包罗万象,更使我们心宽眼亮,多见多闻,假若我们细心去读的话,它简直就是一部最丰富的最好的模范文。

文字以外,我们该注意的是小说的内容。要断定一本小说内容的好坏,颇不容易、因为世间的任何一件事都可以作为小说的材料,实在不容易分别好坏。不过,我们可以这样来决定:关心社会的便好,不关心社会的便坏。这似乎是说,要看作者的态度如何了。同一件事,在甲作家手里便当作一个社会问题而提出,在乙作家手里或者就当作一件好玩的事来说。前者的态度严肃,关切人生:后者的态度随便,不关切人生,那么,前者就给我们一些知识,一点教训,所以好;后者只是供我们消遣,白费了我们的光阴,所以不好。

一部好的小说,必是真有的说,真值得说:它决不求助于小小的技巧来支撑门面,作者要怎样说,自然有个打算,但是这个打算绝不是把故事拉得长长的,好多赚几个钱。所以,我们读一本小说,绝不该以内容与穿插的惊奇与否而定去取,而是要以作者处理内容的态度和怎样谋篇布局去定好环。假若我们能这样去读小说,则小说一定不是只供消遣的东西,而是对我们的为人处世和文学修养都大有裨益。

(摘编自老舍《怎样读小说》有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.毕飞宇认为经典作品需要反复阅读,随着阅历的丰富、理解力的长进,读者会具备与作者对话的能力,不断有新发现、新感受。 |

| B.“很省钱的”“很不靠谱,斜着生,歪着长”“我的好友现余亮曾替我算过了”等表现了毕飞宇语言朴实幽默,使得访谈气氛更加融洽。 |

| C.老舍认为分析一部小说内容的好坏,应主要从作者在作品中对社会人生和事件的态度的角度入手。 |

| D.老舍认为读小说时,只要我们关注作者处理内容的态度和谋篇布局的方法,就一定能明白为人处世的道理,提高文学修养。 |

| A.毕飞宇认为当代文学的诸多优秀作品不确定能否成为经典,这是他在《小说课》中讲得少的重要原因。 |

| B.舒晋瑜的提问,从“不断重读”到“翻来覆去地对比着看”再到“如何把玩一部作品”,问题缺乏关联,失去了拓深、拓广访谈内容的机会。 |

| C.老舍认为我们只有读小说,才会明白人间,才会知道处身涉世的道理,读哲学、历史、戏剧等作品做不到这一点。 |

| D.老舍认为能以最少的文字形容复杂的物态心态,最恰当的文字形容人情物状的小说,才是让我们受益匪浅的最好的小说。 |

| A.在不断重读的过程中,您对经典作品有重新的认识和理解吗? |

| B.平时的阅读中,所有喜欢的经典作品您都这么翻来覆去地对比者看吗? |

| C.我无法想象您如何把玩一部作品。 |

| D.《小说课》中的内容,跨度有多大? |

5.请简要梳理材料二的论证思路。

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

随着北京冬奥会的圆满落幕,这一举世瞩目的盛会所具有的多维度意义开始展现出越来越清晰的脉络。

北京市的冰雪产业结构日渐清晰,开展各级各类群众活动2万余场,参与人次约3100多万,冰雪运动覆盖面进一步扩大。

冬奥期间在衣食住行等各个方面的科技应用,让全球的运动员们纷纷“点赞”。多项数字技术的使用让本届冬奥会成为科技与体育融合的一次标志性赛事,北京冬奥会也成为中国向世界展示科技自主创新能力的重要舞台。

在冬奥会的筹备、举办过程中,以及在冬奥的赛场上,青年一代展现出了属于这个时代的自信、担当与活力。在成长为祖国栋梁的过程中,冬奥成了他们难忘的记忆。包括冰球运动在内,大量的冬季运动项目都因冬奥会的举办而在中国蓬勃发展,“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已然实现。全国范围的“冰雪运动热”,必将带动青少年更加广泛地参与到体育运动中来,改变他们的生活方式,让他们更健康、更茁壮地成长。

(摘编自《北京冬奥会,留给未来的宝贵财富》)

材料二:

(摘编自《数据解读——2022年冬奥会》)

材料三:

北京冬奥会带火造雪师、制冰师、IP运营师等职业,有效提升了我国冰雪产业相关产业人才技能水平,突破地域限制扩大了就业吸纳范围,创造了多元化,可持续就业机会。

造雪师和制冰师是冰场和雪场基础设施的打造者和维护者,他们的工作直接影响场地运动的体验感和安全性。随着全国冰场和雪场数量的不断增加,相关人才需求不断攀升。

此外,北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”的全球走红,让公众看到了IP设计师和IP运营师在优质文化产品、文化品牌打造方面的巨大价值。数据显示,近三年来,IP设计师岗位的人才需求不断增长,年复合增长率在10%左右。

在冰雪产业的上中下游,有至少15个细分领域在快速发展。“冰雪+”复合发展模式有效提升了我国冰雪专业人才储备的能力,并为其他领域的劳动者创造了大量多元化就业机会。

(摘编自《北京冬奥会带火造雪师、制冰师、IP运营师等新职业》)

材料四:

从开幕式上惊艳全场的“二十四节气倒计时”“黄河之水天上来”等中华文化展示,到颁奖典礼上穿戴“瑞雪祥云”“唐花飞雪”服饰的礼仪人员;从造型中融入传统文化元素的“雪如意”“冰玉环”等场馆,到灵感来自古代同心圆玉璧的奖牌……一系列中国元素呈现着中国文化和冰雪文化、奥运文化的完美融合。

开幕式从“小”处着手,展示一个大国内敛含蓄而深厚的文化底蕴。开始的蒲公英是“小”的,五环破冰是“小”的,会歌合唱是“小”的,这种“小”正是我们国家的文化自信,不用再强调我们国家的地大物博,而是让世界看到我们国家文化更具象、更深层次的一面。

运动员入场式上冰雪雕刻的“中国门”和“中国窗”,全部取材于中国各地的经典传统门窗图案;开幕式上引导员手持的雪花引导牌,设计灵感来自中国古老的手工编织工艺——“中国结”的图案;30枚体育图标,融合传承千年的中国篆刻艺术;吉祥物冰墩墩、雪容融,分别以中国“国宝”大熊猫和中国灯笼为原型……本届冬奥会立足中国文化,讲述中国故事,彰显中国风采,传递中国自信。

(摘编自《冬奥会邂逅“中国元素”“中国式浪漫”享誉全球》)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.与其他三次冬奥会相比,2022年北京冬奥会带来的就业机会最多,为中国拉动60万人的就业规模。 |

| B.崇礼区2020年接待游客创历史纪录,达600万人次,旅游收入达63亿元,相较2012年有较大的增长。 |

| C.2014年到2020年,崇礼区旅游综合总收入的增长率高于崇礼区接待旅游人数的增长率。 |

| D.2013年和2014年,崇礼区旅游综合总收入增长量和接待旅游人数增长量都比其上一年要多。 |

| A.北京冬奥会是一场举世瞩目的盛会,具有多维度的意义,最重要的意义是实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。 |

| B.造雪师和制冰师是专业度极高的小众职业,随着冰场产业发展,相关人才需求会不断攀升,人才缺口也将会逐年扩大。 |

| C.“冰雪+”复合发展模式有效提升了我国冰雪专业人才储备的能力,也扩大了就业吸纳范围,创造了多元化就业机会。 |

| D.北京冬奥会开幕式中的“蒲公英”等从“小”处着手,比起过去只强调“大”,更能突出作为举办方的中国的文化自信。 |

“短命建筑”现象令人不安

完工没几年就遭到拆除的建筑,现在被网民称为“短命建筑”。近年来,因旧城改造加快,各地频现“短命建筑”。

上周,中国青年报社会调查中心通过题客调查网和民意中国网,对全国31个省(区、市)11824人进行的一项调查显示,83.3%的人确认身边存在“短命建筑”,其中24.2%的人表示“非常多”。55.5%的人认为“短命建筑”频现会让公众没有生活安全感和归属感。

(一)70.6%的人表示身边“最短命建筑”历时不过10年

调查显示,当被问到“你身边最短命的建筑是建成几年后被拆除的”时,70.6%的人选择“10年以下”,其中37.0%的人选择“5年以下”。

“北漂”5年了,刘晓蕾最大的感触是北京永远在建设中,不管走到哪里都能看到新建项目的工地,拆迁新闻也不绝于耳。而她的老家江西省的一个县级市,这两年也在不停地拆建,速度之快让她惊讶不已,同时也让她充满疑惑,“网上有人调侃‘China’就是‘拆哪’,是我们造不出高质量的建筑,还是因为城市化的需要?”

中南财经政法大学社会发展研究中心主任乔新生,在接受中国青年报记者采访时表示,“短命建筑”出现不是因为缺乏施工技术或质量管理不到位,而是一些人的观念出现了问题。“由于地方很多领导的任期不到5年,而拆迁重建最容易看得到‘成绩’。”

乔新生指出,另一个重要原因是在1994年,我国实行分税制改革以后,地方政府为了扩大财政收入,发展地方经济,选择把房地产作为财政收入的主要来源。但建房子收效虽快,建成后就没利润了,所以只有缩短其寿命进行重建,才能不断获利。

中国人民大学城市规划与管理系教师张磊认为,导致“短命建筑”大量出现的深层原因,是我国城市规划的价值观问题。“现在GDP俨然成为衡量社会发展的最重要的标准。在此情况下,城市规划也就按照短期经济利益频繁变动。”

(二)“建筑频繁拆除会让我们的文化处于断裂状态”

开出租车的王师傅是个老北京人,他感叹北京城里古香古色的四合院和胡同已所剩无几,到处是新建起来的高楼大厦。“以后的年轻人会不会以为北京城原本就是这样啊?政府可以拆迁,但也得有保护和继承,你看现在新盖的房子有几个带着咱们中国自己的建筑特色?”

张磊认为,频繁拆迁可能会破坏城市固有的邻里关系和社会网络,给民众生活和心理带来一系列的负面影响。而对于一些外来居民,由于建筑频繁更新,会导致他们能承受得起的住房单元数量减少,被迫迁移住址或重新寻找就业机会,从而增大了他们进入城市的成本。

“频繁拆迁会让一些人处于没有安全感和归属感的焦虑状态,无法实现安居乐业,这还可能会激化社会矛盾。”乔新生指出,建筑频繁拆除会让我们的文化处于断裂状态,“香港人还可以去陆羽茶室喝茶,但是在上海,很多人也许只能去星巴克了,传统的东西难以为继。”

乔新生认为,频繁拆建还会造成社会资源的严重浪费。乔新生曾前往全国各地调研,他发现一些城市近郊的农民,也会难掩喜色地告诉他,自己花了几千元钱又盖了一间房,就等着拆迁拿补偿款了。

频繁拆迁会造成什么影响?调查中,66.5%的人首选“浪费社会财富”,其次是“城市规划近乎儿戏”(59.6%),另有55.5%的人认为,频繁拆迁会让公众失去生活安全感和归属感。仅8.0%的人认为“常变常新,有利于城市发展”。

(三)“很多地方政府和民众对城市形象的认识存在误区”

“有时地方政府拆迁的初衷是为了吸引投资,改善居民环境和营造城市新形象。”张磊发现,目前很多地方政府和民众对城市形象的认识存在误区。事实上,旧建筑通过改造也可以具有吸引力,体现融合多元文化的优美城市形象,不必非要拆迁重建。“在国内外已经有很多成功的改造案例,比如将废弃的面粉车间改建成博物馆,把旧厂房改造为创意工作间等。”

张磊认为,建筑除了有投资和增值作用外,还应为城市居民的生活和工作服务。城市规划和建筑的拆建需要引入公众决策机制,减少个人决策的随意性和偶然性。

(选自中国青年报2010-11-09 内容有删改)

1.“短命建筑”频频出现的原因是什么?

2.本文第(二)部分运用的引用和列数据的方法,各有什么作用?

3.你认为应该如何解决城市拆建中存在的问题,请简要陈述。

材料一:

目前,我国保障粮食安全政策形成了较为完整的体系:在粮食生产主体政策上,持续培育家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型经营主体,实施适度规模经营,使粮食生产具有经济可持续性和推进粮食生产技术进步;在保障粮农收入方面,稳定对种粮农民的补贴,坚持并完善水稻和小麦最低收购价政策,扩大三大主粮作物的完全成本保险和收入保险试点范围:在粮食安全领导责任落实方面,2021年中央一号文件在原有“米袋子”省长责任制的基础上进一步提出,地方各级党委和政府要切实扛起粮食安全政治责任,实行粮食安全党政同责;在粮食储备保障方面,不断深化粮食收储制度改革,建立与我国经济社会发展相适应的现代粮食储备制度,逐步健全中央储备、地方储备协同配合的政府储备体系,加强中央事权粮食政策执行和中央储备粮管理情况考核,同时,在立足国内的基础上,充分到用国际国内两个市场、两种资源来进一步提高我国粮食安全程度,粮食品种消费丰富度和粮食经济合理性。

粮食安全不能只注重增加生产供给方面,也应当减少粮食损耗浪费,减损节约的短期效果会比生产增长还要明里。目前在粮食攻获、流通、加工、存储、消费各环节的损失和浪费很大,专家普遍认为,通过作业环节减损和消费节约可以轻松节省粮食五个百分点以上,减少粮食损失和浪费就是提高粮食安全程度,尤其是通过消费者自觉行为来减少浪费,所以消费者应当自觉合理点餐,实施“光盘行动”,在全社会形成“浪费可耻”的氛围。

(节选自何秀荣《我国粮食安全现状与政策》)

材料二:

我国官方统计中粮食包括三大类:谷物、豆类(主要是大豆),薯类。联合国粮农组织没有“粮食”这一统计指标,而是分别使用“谷物”“块根类(主要是薯类)”“豆类(不包含大豆)”“油料作物”等分类指标,联合国粮农组织等国际组织和绝大多数国家都将大豆归入油料作物类别,我国则将大豆归入粮食作物,这是我国与国际通行农产品统计指标的一大差异。国际上所说的粮食安全主要是指谷物安全。

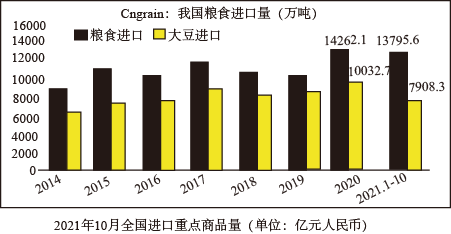

商品名称 | 计量单位 | 2021年10月 | 2021年1至10月累计 | 2020年1至10月累计 | 2021年1至10月比去年同期% | ||||

数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||

农产品* | ﹣ | ﹣ | 992.5 | ﹣ | 11,723.50 | ﹣ | 9,675.00 | ﹣ | 21.2 |

肉类(包括杂碎) | 万吨 | 66.4 | 156.4 | 804.7 | 1,764.30 | 817 | 1,775.00 | ﹣1.5 | ﹣0.6 |

干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 43.7 | 45.3 | 615.3 | 840 | 552.2 | 676.3 | 11.4 | 24.2 |

粮食 | 万吨 | 968.4 | 294.7 | 13,795.60 | 3,967.80 | 11,217.90 | 2,801.40 | 23 | 41.6 |

大豆 | 万吨 | 510.9 | 197.3 | 7,908.30 | 2,793.10 | 8,320.70 | 2,257.70 | ﹣5 | 23.7 |

食用植物油 | 万吨 | 61.3 | 43.1 | 890 | 588.4 | 851.2 | 445.3 | 4.6 | 32.2 |

(数据来源:海关总署)

材料三:

保障国家中长期粮食安全,关键是巩固提升粮食综合生产能力,确保需要的时候就能产得出、供得上。通过实施2021年中共中央一号文件制定的“藏粮于地、藏粮于技”这一战略途径来确保耕地、确保产能、技术增产,夯实国家粮食安全基础。为此,要抓好良田、良种、良机、良技四个关键点。

严守18亿亩耕地红线,加快建设“一季千斤,两季吨粮”的旱涝保收高标准农田,到今年将建到8亿亩。近些年中国持续推进稻谷、小麦、玉米和大豆四大作物良种联合攻关,主要农作物自主选有品种提高到95%以上,为满足人们吃得好,吃得营养健康的需要,现在正加快培育推广高产稳产、多抗广造、品质优良的新品种,增加绿色优质粮食供应,目前小麦耕种收已基本实现全程机械化,玉米机收和水稻包括环节还有一些薄弱点,正在加快科研攻关和试验示范。同时,针对中国地形地能多样的特点,加快研发复合型农机装备、适宜丘陵山区作业的小型农机具,这些年,国家粮食增产主要得益于单产提高,科技发挥了关键作用。2019年中国农业科技进步贡献率达到59.2%。今年将继续开展绿色高质高效行动,推动农机农艺融合、良种良法配套,给农业生产插上科技的翅膀。

(节选自人民网《稳固提升粮食和农业生产能力》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.培育家庭农场等新型经营主体,实施适度规模经营,使粮食生产具有经济可持续性;同时也应保障粮农收入。 |

| B.粮食储备保障事关我国粮食安全,既要逐步建立健全政府储备体系,也要充分利用国际国内两个市场、两种资源。 |

| C.粮食安全包括数量、质量安全,为此,我国在确保粮食“产得出、供得上”基础上,努力增加绿色优质粮食供应。 |

| D.目前,抓好“良机”这一关键点的首要任务是因地制宜,研发复合型农机装备、适宜丘陵山区作业的小型农机具。 |

| A.2014年以来,我国每年进口粮食中,被西方一些国家视为油料作物的大豆占了很大比重。 |

| B.2021年1-10月,我国大豆进口同比数量减少、金额增加,说明本阶段国际大豆产量下降。 |

| C.2021年1-10月,我国粮食进口量同比增加23%,年进口量有望超2020年的14262.1万吨。 |

| D.目前,我国主要农作物自主选育品种提高到95%以上,建成旱涝保收高标准农田18亿亩。 |