阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

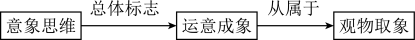

究竟什么是意象思维?严格地说,它指的是诗人用审美的态度来观照世界和观照自我,将既已获得的人生体验转化为审美体验并显现为审美意象的活动过程。这一过程涉及人的心理感受及各种联想、想象活动,是相当复杂而又费解的。为简要说明起见,姑且用两句话来概括其基本的运作方式,一句叫“运意成象”,再一句叫“观物取象”,后者从属于前者,故总体上仍当以“运意成象”为标志。

“运意成象”的前提,自当是有“意”可运,也就是有诗人真切的情意体验在,需要借托物象加以展现。这“意”又从何而来呢?不是来自神秘的“天启”,亦非出自恍惚莫名的“灵感”,从源头上讲,它就起于诗人在现实生活中的实际遭遇,是外界事物触动人的心灵世界所引发的诸种活生生的感受。更确切地看,应是心物交感的双向作用——外来的刺激与主体的回应交相感触,于是有各种情意体验生成。唐代古文家韩愈曾用“喜怒哀乐不得其平”来形容人心受外物触发后的心理波动状态,并以“不平则呜”来提示文学创作因心理波动而发生的自然规律,其实也便是根据这个原理。

然则,是否将内心引发的情意体验直接宣示出来,就成为诗了呢?是又不然。人们在受到外界各种事象的刺激时,其当下引发的感受虽较鲜活,却易于失之肤浅,必须有一个沉淀和积累的过程,让其在心灵深处渐渐发酵、孕育、胚胎以至成形,使那些仅限于一时、浅表意义的感受剥落殆尽,而那些具有长久、深沉意蕴的体验得以积存下来,并不断得到拓展与加深。如果我们把现实人生中的心物交感视为情意体验产生的基础,则从内心的积淀、酝酿到最终宣发的过程,便构成了由现实人生体验向诗性生命体验转化的重要桥梁,不可不加注意。

情意体验由初发经过积累与深化,到了需要宣泄的时候,又该如何来宣泄呢?作为诗歌艺术的创造活动,那必须是一种诗意的宣泄方式,即借助审美的形态来作表现,以使自己内在的情意体验能诗意地传递给别人,且让人获得感同身受的艺术效果。而这样的一种传递手段,则非审美意象莫属。我们看屈原的伟大诗篇《离骚》,那确是“发愤以抒情”的代表作,所发泄的也恰是诗人自身政治失意、理想破灭的满腔牢愁,但发泄的形式并不取直白的哭诉或简单的怒骂,乃是致力于营造一系列富于象征意味的情境事象,让读者领略并深深撼动于诗人内心的急剧痛苦与深沉绝望,意象艺术的巨大魅力由此展露无遗。而从原初的“意”,经积淀、淬炼、升华以至呈现为审美意象的整个过程,便是“运意成象”的具体体现了。

讲明了意象营造的重要性,还需要进一步来探究“运意”如何才能“成象”的奥秘,这就关联到那个“观物取象”的说法。我们知道,“象”在诗歌里一般是承载着表“意”的职能的,但“象”并不能等同于“意”,而“意”也并不能凭空翻造出“象”来,所以“运意成象”的过程中,还必须有“取象”这个环节存在。“取象”又该从何处着手呢?那就要追溯到“观物”,因为“象”总离不开“物”(广义的“物”,包括一切有形态可捉摸的东西在内),而“观物”自然便成了“取象”的前奏。要说明的是,这“物”并不单纯指外在事物,主体的人自身也是一种“物”,故而“观物”同时就包含着“观我”,而且有必要将“观我”与“观物”两个方面结合起来进行。故我们所说的“运意成象”,理所当然地含有将自我情意体验转化成审美意象的用意在。

(摘编自陈伯海《古典诗歌意象艺术的若干思考》)

材料二:

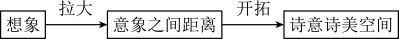

意象思维有什么特性呢?诗人构思和写作的过程,都是意象思维的过程,而这个过程始终有浓烈情感的相随,并且都充满丰富的想象。诗歌创作过程中,一个意象与一个意象的相联,情感是意象之间发展的线索,而想象是意象提升的动力。想象的作用主要表现在使诗中的时间和空间感更加强烈,将意象与意象之间的距离拉得更大,从而开拓诗意诗美的空间。在中国古代诗歌史上,像屈原写《离骚》的时候,如果感情没有到达上天入地,与神鬼和动植物一起奔走那样一种境界,他绝对写不出“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”这样的千古绝唱。如果李白以常人心态来写《蜀道难》,也许写不出“蜀道之难,难于上青天”这样的诗行。科学家的思维也可能有情感性、想象性,但那种情感和想象多半是一种外在的形态,不像诗人这样要投入到其中,形成一个焦点,并达到饱和状态。诗人意象思维过程中那种情感的集中性、强烈性、人格性、心灵化,想象的跳跃性、扩张性、时空一体性,光线与色调的生动性,感情与想象综合起来所形成的心灵的涌动景观,都是科学思维难以相比的。意象思维是一种与科学思维、形象思维不同的思维,这是一种神秘的、内外一体的、难以理清的,同时又引人入胜的、令人神往的思维方式。

(摘编自邹建军《“意象思维”的五大特性》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.“意象思维”过程涉及复杂的心理活动和思维活动,伴随浓烈的情感,充满丰富的想象。 |

| B.要想创作动人诗篇,就必须积累、深化最初的情意体验,并借助审美形态诗意表达。 |

| C.材料一从“意象思维”的概念入手,用总分总结构,围绕“运意成象”,层层递进,展开论述。 |

| D.材料一和材料二都围绕诗人创作运用的“意象思维”展开,但二者论述的重心并不相同。 |

| A.司马迁《报任安书》:“此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。” |

| B.陆机《文赋》:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。” |

| C.刘勰《文心雕龙》:“论山水,则循声而得貌;言节候,则披文而见时。” |

| D.王廷相《与郭价夫学士论诗书》:“言征实则寡余味也,情直致而难动物也,故示以意象。” |

5.请结合两则材料,从意象思维的角度分析周邦彦《苏幕遮》的创作过程。

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

相似题推荐

材料一:

“2020年11月27日,我国自主三代核电‘华龙一号’全球首堆——中核集团福清核电5号机组首次并网成功。这在核电站建设进程中是一个重大节点。”中核集团首席专家、 “华龙一号”总设计师、中国核电工程有限公司总工程师邢继告诉记者。

“华龙一号”的成功研制,将使我国成为继美、法、俄之后又一个具有独立自主知识产权的三代核电技术的国家。邢继说,“华龙一号”最大的特征是“能动和非能动相结合的安全系统”,正是这一系统使它成为国际上安全标准最高的核电站之一。邢继介绍说:“福岛核电站的安全设计只有能动安全系统,它必须依靠电力来实现和保障安全;一旦失去电力,整个安全系统就瘫痪了。因此,就必须有不依靠电力就能发挥安全作用的非能动安全措施。非能动安全系统就是不依赖电源,而是利用重力、温差、密度差这样的自然驱动力来实现流体的流动和传热等功能的设施。‘华龙一号’在最主要的三道安全屏障上,都设置了‘能动+非能动’的安全系统。这三道屏障,从内到外包括:核燃料芯块的金属包壳、一回路承压边界和反应堆厂房的安全壳。”

针对记者“为什么我国必须发展核电产业”的提问,邢继说:“我国已向世界作出了2030年二氧化碳排放达到峰值,非化石能源比重达到20%的庄严承诺。截至‘十二五’末,我国能源消费结构中煤炭占比64%,非化石能源占比12%,其中核电仅为2%左右。能源结构的不合理导致环保问题日益突出,我国能源结构亟待调整。核电作为清洁能源和非化石能源的主力能源,在治理雾霾方面具有重要作用,一台百万千瓦核电机组与一般同等规模燃煤电厂相比,每年可减排二氧化碳约600万吨。”

他接着介绍:“核电产业是高科技战略产业,是一个国家核心竞争力的重要体现和标志。‘华龙一号’包含6万多台设备,涉及设备供应商5300多家,对我国高端装备制造业的整体转型升级意义也十分重大。而且,核电‘走出去’已成为国家战略。目前,中核集团已出口3台‘华龙一号’。据测算,我们每出口1台核电机组相当于出口30万辆汽车,能拉动装备制造和设计领域超过数百亿元人民币的产值,全寿命周期超过千亿元人民币。”

(摘编自郑蔚《邢继:建造安全标准最高的核电站》)

材料二:

2011年日本福岛核事故给公众带来了持久且严重的心理影响。核污水泄漏持续恶化,核事故产生的污染清理工作仍在继续,核能是一种安全、可靠、清洁、经济的能源的结论正面临严峻挑战,涉核项目“污名化”以及“邻避”问题突出。

“污名化”是风险放大后的社会效应。1988年,克拉克大学的学者们提出了“风险的社会放大”理论,这主要是指小风险问题或事件,经过社会这个媒介多层次、多角度、辐射性传播,会使公众产生巨大的恐惧。涉核项目具有一定的神秘性和专业性,而民众往往并未充分知晓实际情况、在传播过程中,其风险更易被放大,更易被贴上“有害”的标签,从而产生“污名化”现象。

“污名化”现象也是社会出现信任危机的一种表征。在核能问题上,民众对涉核项目的安全风险表现出天然的抵抗。如果官方仅仅通过对话机械地强调“绝对安全”,出于本能和基于对涉核项目的误解和恐慌,民众会更加怀疑项目的危险性。信任危机造成的涉核项目“污名化”会导致双方的对话语境错位,致使项目最终无法开展。

“邻避现象”指政府部门在规划和建设有社会和环境影响的公共或工业设施时,受到当地居民的集体反对与抵制。“邻避设施”包括垃圾场、变电所、机场、核能工程等,其中核能工程是一种具有特殊性风险的邻避设施,邻避设施的突出特点表现为不均衡的“风险——利益”空间分配,即利益由社会共享,而风险和损失却由附近居民承担。居住在核项目附近的居民既渴望发展清洁的核能,但又不愿承担风险,就可能产生所谓的“邻避现象”。

核电产生“邻避现象”的原因错综复杂,其中有两个方面尤为突出。一方面,公众对涉核项目不了解,又存在恐惧心理,就容易对核电产生误解,也容易信谣、传谣;另一方面,由于企业是直接利益相关方,公众对企业主导的核科普和公众沟通存在较大不信任。

近几年来,国家将发展核电作为能源供给侧改革、调整能源结构的重要选择积极推进,而涉核项目“污名化”以及“邻避”问题成为核电发展的制约因素。对此,政府、核行业、学术界、媒体等应给于高度重视,并积极采取必要的科学措施。

(摘编白张振华等《涉核项目的“污名化”现象及对策研究》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.自主三代核电项目“华龙一号”的成功研制,是我国核电发展进程中的重大突破,对国家高科技战略产业意义重大。 |

| B.我国能源消费结构不合理,非化石能源占比很低,由此产生的环保问题日益突出,发展核能,将有助于问题的解决。 |

| C.“华龙一号”的出口,响应了核电“走出去”的国家战略,不仅创造了巨大的经济效益,也推动了相关产业的发展。 |

| D.日本福岛核事故严重污染了环境,强化了民众对核能的负面心理,随之产生了涉核项目“污名化”及“邻避”问题。 |

| A.“能动和非能动相结合的安全系统”极大提高了“华龙一号”的安全性,这是该项目能够成功走出国门的关键因素。 |

| B.为发展核能,调整不合理的能源结构,我国制定了2030年二氧化碳排放达到峰值,非化石能源占比达到20%的目标。 |

| C.在移动互联网时代,恰当运用各种便捷的传播手段,能促进民众对涉核项目的了解,涉核项目的神秘性也会逐渐降低。 |

| D.在取得公众基本信任的前提下,企业若能给涉核项目附近的居民提供一定的经济补偿,将有利于解决“邻避”问题。 |

| A.一旦事故发生,换热器内的水受热膨胀,水蒸气将沿上升管道排出,达到散热目的。 |

| B.当遭遇外部强力撞击时,双层安全壳的外层抵御冲撞,内层防止放射性物质的泄漏。 |

| C.如果发生事故,柴油机将驱动水泵,把水打入到反应堆内进行冷却,带走堆芯余热。 |

| D.核反应堆加热水产生蒸汽,蒸汽压力推动汽轮机旋转,带动发电机,实现能量转换。 |

【推荐2】阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

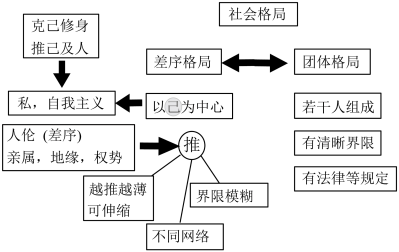

(费孝通《乡土中国》第四章“差序格局”思维导图)

材料二:

《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点。具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。差序格局中的“序”,有等级之意。在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。“伦是有差等的次序。”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”在传统社会中,差序格局与礼治秩序紧紧弥合在一起,可以说,差序格局是伦理纲常、等级有序等儒家伦理存在的社会基础,礼治秩序从文化上不断塑造着、强化着差序格局的存在。

二是差序格局的伸缩性。“在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个‘己’作中心的。”在家族中,以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密。依中国传统家族文化言,五服之内一般被视为差序格局的里层,五服之外则可伸缩,弹性度较大;外戚中,更是“一表三千里”。从广泛意义上论,地缘、友缘、学缘、业缘等关系有时也纳入差序格局中的关系范畴。如“老乡见老乡,两眼泪汪汪”“亲不亲故乡人,美不美家乡水”“一辈子同学三辈子亲”等民谚俚语对这种情形作了生动的描摹。差序格局“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”,中心势力愈雄厚,“格局”就愈大,反之就越小。

三是差序格局的壁垒性。在传统社会中,差序格局体现的是稀缺资源的配置模式。当资源稀缺时,如何分配资源,在没有国家计划和市场调节的情况下往往由个人依据与“己”关系亲疏远近这一标准进行。离“己”愈近,得到的资源可能就愈多。究其实质,这种资源配置模式的根本目的在于使自己利益最大化,保持已有差序格局的稳定性,同时具有强烈的排外性。而在整个社会中,差序格局则成了社会资源合理配置与自由流动的结构性壁垒。

差序格局在社会转型过程中不断被现代因子影响和浸染,在一定程度上改变着差序格局旧有的特质。有学者对费先生提出的差序格局作了拓展,认为当前我国存在着城乡差序格局、权力差序格局等。

(摘编自陈占江《差序格局与中国社会转型》)

材料三:

当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经翻天覆地的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,还可以从这样的阅读中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,而是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

我们可以引用梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中所说的一段话来印证上述观点:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是一个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”

明白了“传统”的此一层面的意义,我们即可重新看待和挖掘《乡土中国》的当代价值。如在《乡土中国》中,费孝通提出了乡土社会理论中的差序格局概念可能无法适用于当代日趋复杂的人际关系,但是我们可以继承和发展差序格局理论,聚焦于现实生活中人际关系法则的研究,从现实中发现中国人注重人情与面子的人际交往关系的传统。

(摘编自胡成《〈乡土中国〉与传统文化的重建》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.费孝通《乡土中国》中提出的“差序格局”网络的中心是“己”,各个网络的范围都不相同,界限模糊,具有很大的伸缩性。 |

| B.传统社会中,儒家伦理包括伦理纲常、等级有序等内容,它们存在的社会基础是差序格局,儒家倡导的礼治秩序深刻影响着差序格局的长期存在。 |

| C.差序格局深深嵌入中国传统乡土社会中长达数千载,有着顽强的生命力和强大的历史惯性,随着时代的变迁,其内涵也在不断改变和拓展。 |

| D.梁治平认为:传统不仅存在于过去,也存在于当下,传统可以在历史中追寻,也可以从当下发现,这对重新挖掘《乡土中国》的当代价值有重要意义。 |

| A.从材料一的思维导图可以看出费孝通先生试图通过与“团体格局”的相关特点相比较来解说“差序格局”,材料二在论述过程中则是综合运用了例证法、引证法、喻证法等。 |

| B.材料二阐明并分析了差序格局在当下中国社会转型期呈现出的新特点,这是对费孝通相关理论的拓展。 |

| C.材料二和材料三都从传统文化的角度探究了差序格局的内涵,其目的都是印证费孝通理论的正确性。 |

| D.对现实中人际关系法则的研究,可以延续和发展差序格局理论,并丰富《乡土中国》的当代价值。 |

| A.其为人也孝弟,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。(《论语·学而》) |

| B.居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(范仲淹《岳阳楼记》) |

| C.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》) |

| D.身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。(《礼记·大学》) |

5.请结合材料二的内容,简要分析以下材料中的这一情节如何体现“差序格局”伸缩性的特点。

《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和金陵四大家族之一的薛家因为争买一个丫头(其实是对贾雨村有恩的甄士隐的女儿甄英莲)而发生争执,拐子收了冯家钱又把丫头卖给薛家,薛家的薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候一个幕僚拦住他,给他看金陵官员们的“护身符”,贾雨村便改了结果,向冯家说薛蟠得病死了,就多赔了点银子给冯家,冯家就没什么好说的了,贾雨村借此拉拢薛家。

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

古时长江流域土壤黏结,以木石器及初级金属器开垦不易,故先夏及夏、商、周时期农耕经济总体上要落后于黄河流域。晚周至秦汉,黄河流域的开发蓬勃而起,奠定了中华文化的轴心时代。黄河流域的西安、洛阳、开封一线,是历代王朝都城的首选之地,也是历代政治中心和文化中心。体现中国传统价值观的儒家文化和法家文化以及代表中华文化元典的“四书”“五经”,最早的成熟文字的使用,大都产生于黄河流域。

汉唐时期,北方因为战乱三次大规模向长江流域移民迁徙,加快了长江流域的经济开发。唐代“自至德后,中原多故,襄邓百姓、两京衣冠,尽投江湘,故荆南井邑,十倍其初”。长江流域的人口因此迅速增加,经济也逐渐超越北方。随着金属(尤其是铁器)农具与牛耕普及,唐代后期,江东人民改进笨重的直辕犁为曲辕犁(江东犁),大大提高了水稻耕作效率,长江流域得以大规模开辟和熟化,其优越的水热条件渐次得以发挥,演进为物产丰富、人文兴盛的地区。从隋唐到宋元明清,长江下游及长江中游相继成为粮米、布帛和国家税赋的主要供应地。唐代有“赋出天下而江南居十九”之说,南宋有“苏湖熟,天下足”之谣,明清更流行“湖广熟,天下足”之谚,这表明长江流域的发展从下游向中游挺进的轨迹。

梁启超先生言:“长城饮马,河梁携手,北人之气概也;江南草长,洞庭始波,南人之情怀也。散文之长江大河,多一泻千里者,北人为优;骈文之镂云刻月,善移我情者,南人为优”。张正明先生曾对长江文化与黄河文化的不同特点进行总结:就代表性的始祖来说,南炎北黄;就象征性的灵物来说,南凤北龙;就学术的主流来说,南道北儒;就艺术的表率来说,南《骚》北《诗》;就艺术的风格来说,南奇北正。

“江河互济”是中国区别于其他古文明的明显标识。如日本学者伊藤道治称中国早期文明为东方式的“两河文明”。英国学者赫·乔·韦尔斯认为,“中国的文明有南北两个渊源,公元前2000年见于史册的中国文明乃是南北文化之间长期冲突、混合、交流的结果”。梁启超认为,中华民族的历史进程,受黄河和长江的影响最为显著:“过去历史之大部分,实不外黄河扬子江两民族竞争之舞台也”。

南北(长江、黄河)文化差异性和竞争性的存在,使中华文化因南北文化流通互鉴而拥有了轴心文明发展的内生动力。中华文化历来是由北南二元耦合的,北方以黄河文化为标识,南方以长江文化为表率。冯天瑜、张正明等学者称中华文化是“江河互济、二元耦合”的文明系统,且正如冯天瑜先生所言:“回望古史,黄河流域对中华文明的早期发育居功至伟,而长江流域依凭巨大潜力,自晚周急起直追,巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化与北方之齐鲁文化、三晋文化、秦羌文化并耀千秋。”

正是以长江文化与黄河文化的内在差异性为基础形成的文化循环流动,在世界地理大发现之前支撑了东亚同一文化系统的内部大循环,建构了中华民族生生不息的内在张力。

除了“江河互济”的特征外,中华文化的另一大特征就是瑷珲—腾冲线和西域—东南线的对角线交叉的人口经济运动和中外文明交流互鉴,构成了中华文化五千年的文化演进的流动性特征。瑗珲—腾冲线体现了中国长时段的人口流动和经济重心变化特征。西域—东南线主要体现了半封闭环境下大陆型民族的文明互鉴历史进程。这两条线交汇作用于长江稻作文化区和黄河麦作文化区。相对于长江流域,黄河文化的早熟使其在先秦时期形成了较高的文化势能。以“泰伯奔吴”为标志,黄河文化的因素从陕西即黄河流域的上游,流播到长江中下游的太湖流域,开启了黄河文化和长江文化交流和流动的“对角线”。这条文化流动对角线的开辟,从“由北而南、由河而江、由陆而海”这三个维度上启动了中华文明共同体内部的“江”“河”互动,启动了江南与中原的互动,从而“牵动了中华民族共同体的生命线”。中华民族不论是在古代承受北方游牧民族冲击时,还是在近代承受西方文明的冲击时,这条文明对角线所支撑的巨大的回旋余地使中华民族的历史文脉传承不曾中断。

综观世界历史,在四大古文明中,中华文明之所以能够避免古埃及、古巴比伦和古印度文明发展中辍的命运,原因固然很多,但其中重要原因之一是中华民族很幸运地拥有一条同样自西向东并与黄河平行的长江,构成了超过300万平方公里的战略回旋空间,这种“江河互济”的地理格局构成了世界上其他古文明所缺少的战略纵深。在北方游牧民族的强大压力下,黄河流域和长江流域形成了紧密的空间纵深互动。当黄河流域成为对抗北方游牧民族入侵的前线时,长江流域成为提供后勤保障的战略大后方;一旦黄河流域经济社会陷入衰弱,长江流域就会接过中华文明传承发展的火炬,继续与黄河流域一起,共同促进中华民族的繁荣兴盛。

(摘编自《品读中国:风物与人文》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.先夏及夏、商、周时期长江流域的农耕经济全面落后于黄河流域,是因为该流域土壤黏结,不易开发。 |

| B.黄河流域孕育了轴心文明,诞生了政治文化中心西安、洛阳、开封,在发育中华文化方面,居功至伟。 |

| C.从汉唐到元明清,随着人口增加、金属工具普及、牛耕技术进步,长江流域的经济逐渐超越黄河流域。 |

| D.以“泰伯奔吴”为标志,不难看出长江流域文化是由黄河流域文化流播而形成的,之后与它并耀千秋。 |

| A.自晚周到秦汉,黄河流域农耕经济已经很发达;汉唐元明清,长江流域物产丰富、人文兴盛。南北经济奠定了中华文化的轴心时代。 |

| B.“中国早期文明为东方式的‘两河文明’”,仅就亚洲东西部文明发展的区域都有两条河流而言,而“东方式”这一限制表明其实有区别。 |

| C.同样使用木石器及初级金属器,长江流域“不易开垦”;而黄河流域却“开发蓬勃而起”,这说明黄河流域土壤疏松,相对容易开垦。 |

| D.中华民族有幸拥有了黄河与长江,拥有了由它们所构成的超过300万平方公里流域的战略回旋空间,避免了文脉传承中断,文明发展中辍。 |

| A.随着气候变冷,黄河流域变得越来越寒冷、干燥,而长江流域逐渐变得温暖湿润,四季分明,适合粮食和各种经济作物的栽种。 |

| B.黄河流域大范围覆盖着厚层黄土,结构疏松,肥力很高;距今3000多年前气候又转为温暖,茂盛植物形成一层黑土,有利耕植。 |

| C.梁启超说:北方都城“其规模常宏远,其局势常壮阔,其气魄常磅礴英鸷”;南方都城“其规模常绮丽,其局势常清隐,其气魄常文弱”。 |

| D.张正明说:从夏商周到元明清,在中华文明发展过程中,黄河流域所起的作用大致呈递减趋势,长江流域的作用大致呈递增趋势。 |

5.作者阐述了“瑗珲—腾冲线和西域—东南线的对角线交叉”运动怎样的特点?请根据文本概括。