阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

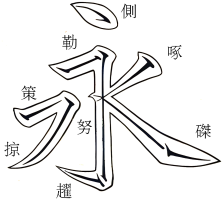

作为一种被反复阐说的理论,“永字八法”的意义不应忽视。

楷书的笔画是多种多样的,至少有二十余种。诸种笔画可以分为两类,一类是单方向的,如横、竖等,一类是多方向的,如横折、竖弯钩等。多方向的笔画可以看作是由单方向的笔画合成的,比如横折是由横和竖连接而成的,竖钩是由竖和钩连接而成的。这样,楷书的笔画便可分为“基本笔画”与“合成笔画”。随着合成次数的增加,笔画的路线也变得越来越复杂,比如竖钩由两个基本笔画合成,横折钩(“刀”的第一笔)由三个基本笔画合成,横折折撇(“及”的第二笔)由四个基本笔画合成,横折折折钩(“乃”的第二笔)由五个基本笔画合成 。楷书的书写元素是笔画,笔画又是由基本笔画以及基本笔画的结合构成的,所以只要找出这些基本笔画,就真的可以“该于万字”了,而这正是“永字八法”的一大贡献。提炼出“八法”,就可让楷书繁杂的笔画显示出清晰的秩序,这对理解楷书的构成是极为有益的。

除了有助于理解文字,“永字八法”也有助于学习书法。从众多笔画中提炼出基本笔画,可谓化繁为简。而书法艺术的点画形式是丰富多彩的,众点齐列,各有不同。研习一种法帖,循着基本笔画的线索,把握这种法帖中各种笔画的多种写法,可以作为一种辅助性的功课深化日常临帖之所得,这样的过程可谓执简驭繁。

不过,“永字八法”的作用也曾被夸大到令人难以置信的地步。一个笔画有其基本的形态,比如撇可以描述为“向左下的斜笔”,任何一个写出来的撇画既然能够被称为“撇”,自然是符合它的基本特征的。书法的练习虽不违背笔画的基本特征,却并不是以吻合基本特征为指归的。撇画的形状在不同的汉字结构中是各不相同的,撇画作为基本笔画的形态和它在合成笔画中的形态也是各不相同的,更不要说,书法家在不同的时候书写同一个字中的同一个撇画,也会有不同的塑造。

从理论的层面看,用“永字八法”来解说笔法也面临不堪重负的难题。既然“永字八法”作为基本笔画可以构成所有的楷书字形,那么对每一法的阐释在理想状态下应当具备以下三个方面。首先,能够体现每一笔画的特征所在,或曰体现每一笔画不同于其他笔画的独特之处。其次,对某一笔画的书写要点的阐述不仅适用于基本笔画,还应当适用于包含这一基本笔画的合成笔画,假如对横的指点只适用于一个单独的横画,而不适用于横撇中横的部分,那么“永字八法”的“该于万字”的意义就形同虚设了。再次,对某一笔画要点的阐述不仅适用于它在“永”字中的写法,还应适用于它在其他字形中的写法,理由同上。做到这三点无疑是非常困难的。

执取八法而忽视对于众多鲜活的书法艺术范本的体验,是对“永字八法”的理论限度的无视。其实,对于书法艺术而言,“永字八法”只是一种途径,它以分解的方式提供了一种观察范本的方法。以“永字八法”之简进入众多范本、众多字形、众多点画之繁,在一定程度上有助于对范本的把握。只有在对众多范本的亲切体验中去领悟那不拘于任何经验范本的法则,才能真正实现“永字八法”的价值。

(摘编自邓宝剑《“永字八法”的价值与限度)

材料二:

用笔有中锋、侧锋、藏锋、出锋、方笔、圆笔、轻重、疾徐等区别,皆用单纯的点画而成其变化,来表现丰富的内心情感和世界诸形象。所谓千笔万笔,统于一笔,中国的大书法家正是运此一笔来构成万千的艺术形象,这就是中国历代丰富的书法。

这里所说的一笔书、一笔画,并不真是一条不断的线纹,而是像宋人郭若虚所说的,“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画。无适一篇之文、一物之象,而能一笔可就也。乃是自始及终,笔有朝揖,连绵相属,气脉不断”。这才是一笔书、一笔画的正确定义。古人所传的“永字八法”,用笔为八而一气呵成,血脉不断,构成一个有骨有肉、有筋有血的字体,表现一个生命单位,成为一个艺术境界。那么,用笔怎样能够表现骨、肉、筋、血,成为艺术境界呢?

三国时魏国大书法家钟繇说道:“笔迹者,界也;流美者,人也。”笔蘸墨画在纸帛上,留下了点画,突破了空白,创造了形象。从这一画之笔迹,流出万象之美,也就是人内心之美。没有人,就感觉不到这美;没有人,也画不出、表达不出这美。画家、书家、雕塑家创造了这条线(一画),使万象得以在自由自在的感觉里表现自己,这就是“美”!美是从“人”流出来的,又是万物形象里节奏旋律的体现。所以中国人这支笔,开始于一画,划破了虚空,留下了笔迹,既流出人心之美,也流出万象之美。而这条线,中国的先民极早就在书法里、在殷墟甲骨文里、在商周钟鼎文里、在汉隶八分里、在晋唐真行草书里,做出极丰盛的、创造性的反映了。

中国人用笔写世界万象,从一笔入手,但一笔画不能摄万象,须要变动而成八法,才能尽笔画的“势”,以反映物象里的“势”。著名的“永字八法”包括侧法、勒法、努法、趯法、策法、掠法、啄法、磔法等,八笔合成一个“永”字。这些笔画,由于悬腕中锋,运全身之力以赴之,笔迹落纸,一个点不是平铺的一个面,而是有深度的,它是螺旋运动的终点,显示着力量,映入眼帘。可见,“美”就是势,是力,是虎虎有生气的节奏。这里所见到的中国人的美学倾向在于壮美。

(摘编自宗白华《中国书法里的美学思想》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“永字八法”的意义不应忽视,除了有助于理解文字,“永字八法”也有助于学习书法。 |

| B.只要以“永字八法”之简进入众多范本、众多字形、众多点画之繁,就能完全把握所有范本。 |

| C.书法用笔中的一笔书强调的是在构成有骨有肉、有筋有血的字体时应注重一气呵成、血脉不断。 |

| D.中国书法虽从一笔入手,但也重视笔画的变化多端,比如“永字八法”包括侧法、勒法等八笔。 |

| A.只要在对众多范本的亲切体验中去领悟那不拘于任何经验范本的法则,就能真正实现“永字八法”的价值。 |

| B.假如对横的指点不仅适用于一个单独的横画,而且适用于横撇中横的部分,那么“永字八法”的“该于万字”的意义就能够实现了。 |

| C.正是因为有“人心之美”与“万象之美”的艺术追求目标,我们才更加青睐于壮美的书法作品。 |

| D.两则材料都论述了“永字八法”,材料一侧重阐释它的价值与限度,材料二则侧重借“永字八法”来阐释书法的用笔。 |

| A.唐代李阳冰在《翰林禁经》中曾云:“昔逸少攻书多载,十五年偏攻永字,以其备八法之势,能通一切字也。” |

| B.石涛在《苦瓜和尚画语录》中说:“法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根。” |

| C.唐代林蕴在《拨镫序》中曾云:“常人云永字八法,乃点画尔,拘于一字,何异守株。” |

| D.姜夔《续书谱》中说:“古今真书之神妙,无出钟元常,其次则王逸少。今观二家之书,皆潇洒纵横,何拘平正?” |

5.材料一对我们练习书法有哪些启示?

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

艺术既要极丰富地全面地表现生活和自然,又要提炼地去粗存精,提高、集中,更典型、更具普遍性地表现生活和自然。由于“粹”,由于去粗存精,艺术表现里有了“虚”,“洗尽尘滓,独存孤迥”(恽南田语)。由于“全”,才能做到孟子所说的“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”。“虚”和“实”辩证的统一,才能完成艺术的表现,形成艺术的美。但“全”和“粹”是相互矛盾的。既去粗存精,那就似乎不全了,全就似乎不应“拔萃”。又全又粹,这不是矛盾吗?

然而只讲“全”而不顾“粹”,这就是我们现在所说的自然主义;只讲“粹”而不能反映“全”,那又容易走上抽象的形式主义的道路;既粹且全,才能在艺术表现里做到真正的“典型化”,全和粹要辩证地结合、统一,才能谓之美。清初文人赵执信在他的《谈艺录》序言里有一段话,很生动地形象化地说明这全和粹、虚和实辩证的统一才是艺术的最高成就。他说:“钱塘洪肪思曰:‘诗如龙然,首尾鳞鬣,一不具,非龙也。’司寇(王渔洋)哂之曰:‘诗如神龙,见其首不见其尾,或云中露一爪一鳞而已,安得全体?是雕塑绘画耳!’余曰:‘神龙者,屈伸变化,固无定体,恍惚望见者第指其一鳞一爪,而龙之首尾完好固宛然在也。若拘于所见,以为龙具在是,雕绘者反有辞矣!…”

洪防思重视“全”而忽略了“粹”,王渔洋依据他的神韵说看重一爪一鳞而忽视了“全体”;赵执信指出一鳞一爪的表现方式要能显示龙的“首尾完好宛然存在”。艺术的表现正在于一鳞一爪具有象征力量,使全体宛然存在,不削弱全体丰满的内容,把它们概括在一鳞一爪里。提高了,集中了,一粒沙里看见一个世界。这是中国艺术传统中的现实主义的创作方法,不是自然主义的,也不是形式主义的。但王渔洋、赵执信都以轻视的口吻说着雕塑绘画,好像它们只是自然主义地刻画现实。这是大大的误解。中国大画家所画的龙正是像赵执信所要求的,云中露出一鳞一爪,却使全体宛然可见。

(摘编自宗白华《写给大家的美学十二讲·中国艺术表现里的虚和实》)

材料二:

白墙落影,有着中国水墨画的境界之美。花草植被、疏枝密叶等自然实物因为光影的作用成为以墙为接受面的绘画题材,虚实浓淡之间,精气神意全有。当对墙上的光影现象进行观察时,可直观地知晓影是花草树木等自然实物的投影,但以审美心胸观之,花是实体的花,树是实体的树,但花影却非实花,树影也非实树。也就是说白墙落影等光影视觉现象,首先源于光对自然实物的作用,但在接受面上留下影的艺术表现形式时,就并非完全只是对纯粹外在物的反映。正如绘画艺术一样,画中之景虽出自自然万物,但又并非纯粹的模仿,而是画家自身与外物情感交融的产物,毕竟白墙落影的光影现象也是光的艺术杰作。另外,由于自然物是以三维立体的形式存在,因此会有不同的层面,在以一棵树为整体时,置于前层的树叶,会比后层的树叶在受光面的饱满程度上出现不同,当光从某一个方向照射而来时,投射在墙等接受面上的影像会出现虚实浓淡、层次分明的变化。由于层次分布,光与影的交错,会带来实中有虚、虚中有实、浓淡粗浅的层次美感。此外,在风等自然因素的影响下,光影随自然实物而律动,让无生命的画面变得富有生命意境。那为何虚实的光影能带来审美的视觉享受呢?

老子说“道”是无与有的统一,是恍惚窈冥,但却并不是绝对的虚无。有与无、阴与阳产生万物,万物之本体就是有无虚实的道,因此万物之象要体现道,才能成为审美对象。反观白墙落影,虚实之间,并非完全只是纯粹地反映自然实物本身的具象,而是以光影的虚来反映自然实物本身的实,通过在虚实之间来把握事物的本体生命。而中国古典艺术最重要的特征之一就是虚实结合,虚实之间才能反映有生命的世界。随着光的照射,人将目光投射于墙等接受面上的光影形象时,不仅可见识大自然所创造的无比精妙的画作,也可体味一个具有生命活力的意象世界。白墙落影的艺术境界与中国水墨画有异曲同工之妙,宗白华先生说:“中国人则终不愿描写从‘一个光泉’所看见的光线及阴影,如目睹的立体真景。而将全幅意境谱入一明暗虚实的节奏中,‘神光离合,乍阴乍阳’”既然老子讲万物都生于“有”,而“有”生于“无”,在白墙落影的光影图像中,以实像而观虚像,以虚像而衬实像,以虚写实,以实写虚。在这种虚实之间,人们通过对光影图像的视觉把握,以有限到无限,以树观树影,由花赏花影,从而“取之象外”,可领悟到一种“艺术境界”。

(摘编自宋思捷《光影的形上之美——以“白墙落影”的光影现象为例》)

1.下列对材料一中各位古人艺术观点的理解和分析,不正确的一项是( )| A.洪防思认为诗应该像一条真实的龙,首尾鳞鬣全都具备,否则就不是龙。 |

| B.王渔洋认为诗应该像一条神龙,只露出身体某部分也可,出现全体也可。 |

| C.赵执信认为创作者应通过神龙一鳞一爪的象征性显示龙的整体存在。 |

| D.洪防思重全轻粹,王渔洋重粹轻全,赵执信则达到了全和粹的辩证统一。 |

| A.“粹”要求去粗存精、洗尽尘滓,这“粗”和“尘滓”即艺术表现里的“实”。 |

| B.虽然“全”“粹”看似矛盾,但高超的艺术表现力却能二者兼顾且能辩证结合。 |

| C.万物之象体现了道才能成为审美对象,因此虚实的光影能带来审美视觉享受。 |

| D.虚实之间才能反映有生命的世界,离开虚实,任何艺术都无法反映有生命的世界。 |

| A.江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。(张若虚《春江花月夜》 |

| B.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》) |

| C.玉鉴琼田三万顷,着我扁舟一叶。(张孝祥《念奴娇·过洞庭》) |

| D.春色满园关不住,一枝红杏出墙来。(叶绍翁《游园不值》) |

5.白墙落影的境界之美是如何形成的?请结合材料二简要分析。

材料一

“长江口二号”古船,是继35年前广东发现的“南海一号”宋代沉船之后,中国水下考古又一里程碑式的重大发现。“长江口二号”古船是目前国内乃至世界上发现体量大、保存较为完整、预计船载文物数量巨大的古代木质沉船之一,具有极重要的历史、科学和艺术价值。

专家称:“‘长江口二号’古船是一颗珍贵的‘

船体及周围还出土了紫砂器、越南产水烟罐、木质水桶残件、桅杆、大型硬木船材、铁锚、棕缆绳、滑轮、金属钻头、钻杆以及黑色矿物等大量文物。2021年7至9月,上海市文物局再次组织专业机构对古船及周围区域进行水下调查,清理出前几次调查未发现的元代瓷器和高60厘米完整豆青釉青花大瓶等大型整器。特别是古船中部分出水瓷器底书“同治年制”款,为古船断代提供了重要依据。

上海市文物局局长方世忠说:“‘长江口二号’古船是近代上海作为东亚乃至世界贸易和航运中心与‘一带一路’重要节点的实物见证。‘长江口二号’水下考古大发现,为我们延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。”此次考古成果为我国这一历史时期大型木质沉船的发现填补了空白,也为“海上丝绸之路”和长江“黄金水道”的研究进一步提供了实证。

“长江口二号”水下考古工作在零能见度的环境下取得了关键性技术突破和成果,为全球开展河口海岸复杂浑水水域的水下考古研究提供了新方法,开辟了新思路,树立了世界浑水水下考古技术的

更令人期待的是,“长江口二号”古船考古还将成为世界首个古船考古发掘、整体迁移、文物保护与博物馆建设展示同步实施的项目。“长江口二号”古船保存极其完整,船载文物数量大,足以支撑建成一座极具影响力的古船博物馆。

材料二

今年3月2日,国家文物局和上海市政府联合宣布正式启动“长江口二号”古船考古与文物保护项目。“长江口二号”古船考古与文物保护工作的展开,标志着我国水下考古在科技层面取得重大突破,我国为世界水下考古贡献了中国技术、中国经验、中国方案。

目前全球水下沉船考古的打捞方式主要有三种:一是提取船上文物后拆解打捞沉船;二是采用围堰抽水进行考古发掘后再打捞沉船;三是特制沉箱将沉船、文物与其周围海水、泥沙按照原状一次性吊浮起运整体打捞。

长江口水体浊度极高,水下能见度几乎为零,平潮工作时间又很短,无法完成通常意义下的科学水下考古测绘、拍照作业;水下考古和建造围堰所需时间和成本巨大,围堰后考古还将长时期阻碍航道。整体打捞则能以最短时间、最小成本、最大程度保留历史信息迁移沉船。

长期以来,浑水环境是中国水下考古发展的瓶颈,上海长江口水域尤其突出。为此,上海市文物局组织相关研究机构开展联合攻关,自主研发了获得国家专利的“浑水水域水下成像装置”,开发了“机器人水下考古装备关键技术”,该技术获得了上海市科学技术二等奖。综合运用无人艇、多波束、侧扫声呐、浅地层剖面仪和磁力仪等海洋物探扫测设备,对长江口水域开展水下联合调查。

考古技术人员用造隧道技术来打捞水下沉船,这在全世界水下考古中还是第一次。以顶进发射机架驱动22根专门制造的巨型“弧形梁”,“弧形梁”顶部是威力强劲的隧道盾构掘进装置,尾部搭载推力巨大的隧道盾构推进装置。这个“神器”可以从古沉船底部快速掘进、击穿长江口海底厚厚的泥沙甚至岩石杂物,在古船底部形成一个巨大的弧形沉箱。沉箱长达51米、宽19米、高9米,可以把“长江口二号”古船及其附着的厚厚泥沙与海水“滴水不漏”地包裹起来,加上打捞设备的自身重量,沉箱总重量近1万吨。这样的高科技方案可以最大限度地保护水下文化遗产的原生性和完整性,保障文物安全。据介绍,弧形梁的制造精密度很高,误差在毫米级别,体现出我国高端制造能力的强大。

此次整体打捞综合了核电弧形梁加工工艺、隧道盾构掘进工艺、沉管隧道对接工艺等,也是这些高新技术首次应用于文物保护和考古领域,实现了文物保护与科技创新的融合发展。

(以上两则材料取材于孙丽萍、颜维琦的文章)

1.根据材料一,下列对“长江口二号”古船的表述| A.是一艘新发现的宋代沉船 | B.是我国水下考古重大成果 |

| C.木质船体结构保存较为完整 | D.沉船体量大装载文物数量多 |

| A.古船保存结构可体现古代造船技术水平 |

| B.船上瓷器有助于研究古代贸易、陶瓷史 |

| C.古船船型可印证长江水上交通情况 |

| D.硬木船材可反映上海植物种植信息 |

| A.特制沉箱整体打捞 | B.浑水水域水下成像 |

| C.用造隧道技术打捞古沉船 | D.沉管隧道对接应用于考古 |

| A.2021年下半年水下探测,有可喜的文物发现 |

| B.水下考古能与古船博物馆建设展示同步实施 |

| C.建造围堰进行考古会长时间影响长江航道通行 |

| D.沉箱原理是利用船体泥沙和海水保护文物安全 |

材料一:

文化是一个民族、一个国家的魂魄。中华民族在数千年文明演进中,孕育了光辉灿烂、博大精深的中华文化,其中汉字文化独树一帜。汉字是汉语的书写符号系统,也是中华文化的重要载体。经过几千年发展演变和使用传播,汉字已成为中华民族共享的宝贵财富,对于增强中华文化认同、坚定文化自信意义重大。

文字是人类文明的标志。殷商时期的甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统。目前出土的甲骨文献大多是晚商王室于占卜活动中契刻在龟甲兽骨上的记述文辞,反映了当时社会语言生活的一个方面。甲骨文无疑是殷商语言生活中最为典型的文化标本,确证中国古史关于先商早商的历史叙述,展现先民早期社会的生活图景,留存着中华民族久远而清晰的文化记忆。

春秋战国时期诸侯争霸,语言生活出现了“言语异声,文字异形”的局面。秦统一六国后,以秦国文字为标准实行“书同文”制度,文字统一为国家统一奠定了坚实基础。同时,社会俗用的隶书开启了汉字隶变楷化的规范之路。秦汉以来汉字的形体样式基本定型。文书行政之制大体确立,汉字成为大一统格局的文化支撑。几千年来,汉字体系前后相继、未曾断裂,从以甲骨文为代表的古文字到计算机处理的现代汉字,其方块样态、线条构形、表意原理一脉相通。一以贯之的汉字系统,为中华文化代代传承创造了稳定性条件。

作为汉语的书写系统,汉字有力维系着汉语的发展走向,使汉语在方言多样性与文化共同性上达到了平衡统一。中国地域辽阔,在长时期人群流动与文化变迁中,汉语形成了北方、吴、赣、湘、闽、粤、客家等几大方言区,有些方言差异很大,口语通解度较小,单凭口头语言甚至难以沟通。但汉语并没有在历史演变和地域变异中分化为不同语言,这在很大程度上是由于汉字能够超越方言差异,“代偿”了沟通信息、联通人心、汇通文化的功能。汉字这种“通古今、达四方”的超时空力量,源于其表意文字的本质特性。汉字不像拼音文字那样委身于口语语音,而是通过形、义等符号要素直接锚定语言的意义系统,“得意忘言”书面语使不同时、地的人们可以方便地进行信息传递。对中国人来说,语与文常常是一体的,语言认同主要通过文字认同建立。在此过程中,文化认同得以生发。此外,汉字以其特有的形、义、音等元素,通过别具一格的组合规则和呈现方式,创造了书法篆刻、对联谜语、诗歌音乐等异彩纷呈的汉字文化,带给人们独特而奇妙的艺术享受和文化体验,源源不断地涵养着中华民族的文化认同。

(摘编自刘翠霞《汉字是铸牢中华民族共同体意识的文化纽带》)

材料二:

一种语言,只要跟其他语言密切接触,就难免出现外来词。据古代汉语专家和词汇学专家们的研究成果,可知汉语书面语从来没有中断过吸收外族语言的词语。汉语的词汇系统,对于吸收进入的外来词,历来有一定的规矩。这就是,要用汉字来转译。大体说,有以下情况:有时是译音,比如英语的taxi,译作“的士”。有时是译音兼译义,比如英语的hippy或hippie,译作“嬉皮士”。有时是半译义半译音,比如,把ice cream译成“冰激凌”,把motorcycle译成“摩托车”。有时是译音加类名,比如,把AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome)译成“艾滋病”。

在转译外来词的时候,汉语书面语往往还注意发挥方块汉字的表意功能,使外来词汉化。比方人名的转译,尽可能在用字上分出男女。如美国作家Benjamin Franklin是男的,译为本杰明·富兰克林;美国作家Willa Cather是女的,译为薇拉·凯瑟。再比方事物名称的转译,尽可能在用字上显示人们的好恶心态。如DDV(dimethyl-dichloro-vinl-phosphate),转写为“敌敌畏”,凸显这种东西之可怕。又如TOFFL(Test of English as a Foreign Language),转写为“托福”,带上了企求顺利的色彩。

当今,汉字出现了新的一景:使用英语字母词。《现代汉语词典》所收的纯英文字母词,只是一小部分,没有汲取的还很多很多。面对英文字母词,应该采取什么样的态度?

一方面,要看到英文字母词的语用价值。其一,视觉引力。可以从字形上凸显某种事物,显得醒目突出。比如报道足球比赛:“巴萨vs皇马”。谁对谁,特别明朗。其二,新知引力。可以通过字形求解字义,增长知识。比如GDP。其三,心态引力。由于新颖而带国际味,因此可以引发人们心理上的高雅感和奇异感。我们可以把它看成是一支外来的特种生力军,让它配合汉语汉字,发挥其特定的作用。

另一方面,要看到英文字母词的局限性。在内容上,英文字母词具有较大的学科术语性和行业习用性。从受众方面看,绝大多数字母词是看不懂的。比如OLED(有机发光二极管),除了内行者,恐怕能看懂的少之又少。从使用者方面看,个人分属不同圈子。甲圈中人使用的,乙圈中人不一定懂。孔子指出:“辞达而已矣。”(《论语》卫灵公第十五)朱熹《论语集注》解释道:“辞,取达意而止,不以富丽为工。”语言是交际和交流思想的工具。广大群众看不懂的东西,其生命力是有限的。

《中华人民共和国国家通用语言文字法》2000年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过,中华人民共和国主席令第三十七号宣布该法自2001年1月1日起施行。该法强调:“国家机关以普通话和规范汉字为公务用语用字。”“学校及其他教育机构以普通话和规范汉字为基本的教育教学用语用字。”“国家通用语言文字以《汉语拼音方案》作为拼写和注音工具。”

(摘编自邢福义《辞达而已矣》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.殷商甲骨文展现了先民早期社会的生活图景,是中国目前发现的年代最早的成熟文字系统。 |

| B.不同方言区的人们能够超越方言差异,进行信息传递,主要得益于汉字的表意本质特点。 |

| C.汉语利用表意功能,把“DDV”译为“敌敌畏”,凸显这种东西之可怕,汉化了外来词语。 |

| D.因为英文字母词能够引发人们心理上的高雅感和奇异感,所以它具有广泛的群众基础。 |

| A.汉字能够超越方言差异,所以汉语没有在历史演变和地域变异中分化为不同的语言。 |

| B.汉字具有“通古今、达四方”超越时空的稳定力量,成为大一统格局的文化支撑。 |

| C.汉字的拼音依托于口语语音,与各方言之间的通解度较小,人们通过拼音难以沟通。 |

| D.大力推进国家通用语言文字教育,有利于减少外来词语,提高中华民族的文化认同。 |

| A.考古工作者先后在山东莒县和诸城发现了刻有“图象文字”的陶缸和陶缸残片。据考证,这些“图像文字”反映了大汶口人有祭社、祭祀酒神的习俗。 |

| B.在东南亚众多国家中,汉字教育几起几落,甚至被消灭殆尽,但在马来西亚,汉字教育仍然保持着欣欣向荣的态势,显示出强大的生命力。 |

C.“孝”字,金文作“ ”,上面一个“老”,下面一个“子”,表示年轻人搀扶着老人。《说文解字》:“孝,善事父母者,从老省,从子,子承老也。” ”,上面一个“老”,下面一个“子”,表示年轻人搀扶着老人。《说文解字》:“孝,善事父母者,从老省,从子,子承老也。” |

| D.瑞典汉学家高本汉说:“今天一个普通的英国人很少能看懂三百年前的本国文献……对于中国人说来,数千年的文献都能了解。” |

5.外来词的冲击不可避免,外来词是否会影响汉语对中华文化的传承?结合材料一、材料二,谈谈你的看法。