阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

前一个时期,由电脑合成的虚拟主持人、虚拟模特、虚拟歌星等一系列“声像虚拟人”已经把真人世界的一些让人眼红的岗位夺走了,而且它们的精彩表现的确有许多值得褒奖的地方。现在,在高科技的支持下,人类又推出了更具岗位竞争力的“数字虚拟人”(简称“数字人”)。尽管当代的“数字人”还仅仅是第二代,但因其才华独特,才能广泛,技艺高强,而且又有很大的成长潜力,所以它的竞争能力我们绝对不可小觑。

第一代数字人是一个三维立体的“数字可视人”,它有和真人一样的形状、皮肤、肌肉、骨骼和五脏六腑。如果把它当成实物人体,它就像一具“僵尸”。和第一代缺少生气的数字人相比,第二代数字人就较有活力了,它已然进化为有气管、血脉以及大、小脑的“数字物理人”了。这代数字人的许多物理指标都和真人一样,它的胳膊会断,血管会出血,不但五脏六腑里的内部细节清晰可辨,连头颅里面的脑浆都能显示出来。只要你愿意,它的四肢可以无数次被你分解拿去实验。

《数字虚拟人》

材料二

数字孪生技术在不断突破技术障碍,尽可能地仿真现实世界。但在现实角色和虚拟角色共存的背景下,人们如何平衡自己在现实世界和虚拟世界中的生活、兼顾虚拟世界和现实世界的社会关系,这对彼此间的社会关系提出了新的挑战。另外,随着虚拟技术逐渐逼近真实,人们可能会摇摆在虚拟和真实的边界无法分辨真实和虚幻,从而导致现实世界和虚拟世界的混乱。在元宇宙中,数字人的“过度存活”可能会使人们陷入虚拟世界之中,忽略真实的生活状态。元宇宙的出现也可能加剧人们对媒介的依赖,增强对人们意识的控制。当人们投入更多时间和精力在虚拟世界中时,现实世界中的社会关系必然会受到影响,使人们降低对真实世界探索的欲望,从而导致虚拟与现实世界之间的状态失衡。此外,在虚拟与现实场域中的角色冲突和失调还可能导致“恐怖谷效应”,当虚拟人对真人的模拟越来越像的时候,观众在心理和认知上反而增强了对它的质疑。这就表明在元宇宙的世界中,人们创建了几近模拟自身的角色形象时,“越真实越恐怖”的心理效应会占据上风,真实和虚拟之间可能出现恐怖的效果。最后,当人们按照自己的喜好创造角色时,虚拟世界中的角色可能是现实角色中美化过的形象,现实世界中的形象和元宇宙中的角色脱轨,使得角色的“滤镜化”具有欺骗性,加剧自我与现实之间的认知失调,缺乏情感温度。

(节选自张小雪《数字人的角色冲突与伦理风险》)

材料三

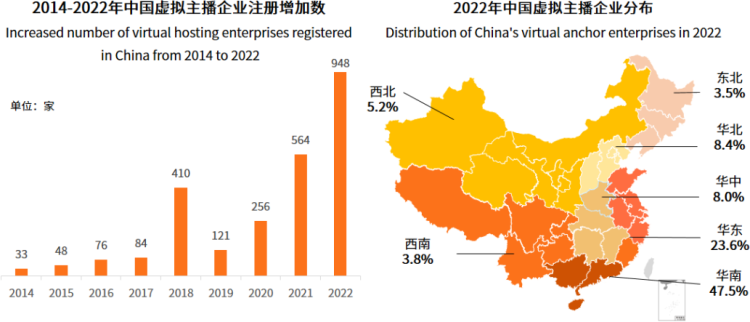

中国虚拟主播企业数量及区域分布

(来自网络)

材料四

作为博物馆数字人,既需要美观的皮囊,又需要有趣的灵魂。现实案例中,博物馆数字人外形趋同,依旧没有脱离“美女主播”“美女讲解员”的传统形象思维。真正实用的数字人应该是“智慧”的。博物馆在数字人应用探索中应关注美丽外表背后Al技术的应用,如智能对话中的意图、槽位、语料等设计,专业语料库的建设等。数字人的“智慧”问答体现在对每个意图设计和问法语料的丰富程度上。专业语料越充沛,人机对话效果越好。然而,市面上没有一款专门为博物馆或文博单位定制的成熟产品。配套的基础数据不足,导致博物馆数字人只有“颜值”,缺乏“内涵”。技术公司的探索固然重要,但博物馆对于文化遗产知识研究与积累、解读更重要。在内容构建中,博物馆要开展大量的基础性工作,给智慧模型进行“信息投喂”。所谓“博物馆知识”信息目前大致可以分为两类。一是交通信息、开放信息、服务设施等服务型信息;二是展览信息、展品信息、历史等知识型信息。这其中,既有通识,又有专业知识。这些信息需要专业人员进行收集、整理、解读等处理,并对非结构化的自然语言进行结构化处理。整个数字人智慧模型构建的过程,需要专业的智能化内容生产平台和智能对话管理平台等技术支撑。虚拟数字人的制作不只是简单的技术堆砌,还需要结合大众审美,融合多门学科知识,如心理学、艺术学等,是跨学科的挑战。博物馆数字人组织建设是系统性建设工作,需要博物馆多个职能部门的通力配合:不仅是技术部门,还需要展览策划部门、社会教育部门、开放服务部门、文创开发部门等相互配合。例如,文博专业知识语料库建设,需要将晦涩难懂的内容解读得通俗易懂,需要研究员的基础性研究,讲解员的讲解词撰写,还需要非结构化到结构化的自然语言转化。基于博物馆真正业务的底层需求,打造专属的数字人服务模式,才能使应用场景创新落地。

(摘编自孙芮英《文博数字人创作与应用探索》)

1.下列对材料相关内容的分析和推断,不正确的一项是( )| A.从材料一可知,缺少生气的“数字可视人”是第一代数字人,而较具活力的“数字物理人”是第二代数字人。 |

| B.从材料二可知,虚拟与现实场域中的角色冲突和失调还可能导致“恐怖谷效应”,真实和虚拟之间或出现恐怖的效果。 |

| C.从材料三可知,2022年之后中国虚拟主播企业注册增加数呈稳定增长态势,2022年中国虚拟主播企业分布七成多在华东华南。 |

| D.从材料四可知,专业的智能化内容生产平台和智能对话管理平台等给予技术支撑,跨学科联动,多职能部门合作,方能造就“智慧型”数字人。 |

| 部门名称 | 展览策划与研究部门 | 社会教育部门 | 开放服务部门 | ② |

| 配合工作 | 博物馆展览大纲、展品背后的故事挖掘与撰写等 | ① | 开放服务信息,包括交通、开放信息,设施、餐饮服务等信息 | 对非结构化的信息进行结构化处理,提供技术支撑等 |

| 相关专业 | 历史学、考古学…… | 教育学、心理学、社会学…… | 管理学、经济学、社会学…… | 计算机硬件、软件开发、信息系统集成、数据处理…… |

| A.根据材料内容,①处可填“讲解词撰写、通俗化解读等”。 |

| B.根据材料内容,②处指的是“信息技术部门”。 |

| C.博物馆数字人建设涉及诸多部门和专业,需要多部门联动进行分工合作。 |

| D.博物馆数字人建设以信息技术部门为核心,着力搭建专业技术平台。 |

| A.北京广播电视台数字人“时间小妮”的知识更新快、回复语言标准,音色可控且恒定、形象不走样,服务不受外界情绪干扰。 |

| B.伽瑶作为云游敦煌的首位数字讲解员,随时随地跟线上游客交流敦煌文化知识,带领更多人领略敦煌文化的魅力。 |

| C.AI数字人主播基于算法和模型生成,作为娱乐主播可以广泛搜寻互联网信息,并自动生成关于明星的八卦信息吸引观众。 |

| D.动画电影《阿丽塔:守护天使》中虚拟卡通人物阿丽塔,导演卡梅隆就阿丽塔的皮肤做了1000万根头发和500万个毛孔。 |

相似题推荐

当代上海文明形态建构的重要基础

①这些年来,种种关于“老上海”的研究、小说、照片大为兴盛,其深层的思想底蕴,在于人们注意到了近代海派文明不应当只是封存于档案馆和博物馆的片断,而要与上海文明形态的当代建构相衔接。这是必要的,因为在一定的意义上,今天上海的文明形态和清末以来逐渐形成的近代海派文明有着历史的连贯性。但当代上海文明形态的建构,如果只考虑与近代海派文明的衔接,将是有严重缺陷的。

②近代海派文明____是在西方文化、本土传统文化和五四新文化的交互作用下生成的,____其主要形态则以西方近代工业文明为价值导向,所谓“十里洋场”就是这种文明形态的形象写照。“洋派”是近代海派文明的重要含义。以区域文明而言,上海原本就比较稀薄的传统文明积淀,在近代海派文明的冲击下,较早受到瓦解,如今在现代化快速行进中,则留存无几,而现代文明衍生的种种不和谐正日益突出。

③中华文明的复兴,从文明的历史传统来说,儒家礼乐文明是最主要的源头。就一般意义而言,儒家认为礼和乐的社会功能是“乐统同,礼辨异”(《礼记·乐记》)。可以说,儒家礼乐文明是中国传统文明最重要的形态。当代上海和谐社会文明形态的重要建构基础,应当是中国传统文明与近代海派文明的互补。

④中国传统小农经济以群体和谐作为理想的人际关系。孟子的“复井田”就表达了这一点:“乡田同井,出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦”(《孟子·滕文公上》)。儒家礼乐文明反映了这种理想。礼体现等级秩序,而等级关系会导致人际关系的疏离和紧张,因而《礼记·乐记》说“礼胜则离”。于是需要具有增益人际相亲相爱关系的乐与之相匹配。礼乐并提,体现了“和而不同”(《论语·子路》)的理念,而以群体和谐为价值指向。

⑤近代海派文明中则有西方现代资本主义文明的基因。丹尼尔·贝尔指出:资本主义文明“牵涉着一套独特的文化和一种品格构造。在文化上,它的特征是自我实现,即把个人从传统束缚和归属纽带(家庭或血统)中解脱出来,以便他按主观意愿造就自我。在品格结构上,它确立了自我控制规范和延期报偿原则,培养出为追求既定目的所需的严肃意向行为方式。正是这种经济系统与文化、品格构造的交融关系组成了资产阶级文明”。这种“按主观意愿造就自我”、“确立了自我控制规范”的文明在人际关系上表现为注重个体界限。近代海派文明正是如此。上海在人际关系上普遍流行的原则是:“关侬啥事体”(管你什么事)、“跟侬不搭界”(和你没关系)。这样的原则得到市民的认可,表现了人际关系上“各管各”的价值取向。

⑥儒家礼乐文明重群体和谐,在人际关系上看到了主体间融洽与合作的重要,但其中存在着排斥个体主体性的弊端,其表现就是否认存在私人权益界限的正当性。海派文明重个体界限,在人际关系上,既有尊重个体选择,维护个人权益的积极方面,又有缺乏个体间关怀、整合,容易为琐碎小事斤斤计较的消极面。显然,建构健康的当代上海文明的基础性工作应当是这两者的互补。

⑦在日常生活方式上,儒家礼乐文明强调节俭。“俭”是儒家的重要德目,子贡称赞孔子“温、良、恭、俭、让”,儒家提倡的“孔颜之乐”,包含了对粗茶淡饭、简居陋衣生活方式的肯定。俭的对立面是奢,因此儒家礼乐文明把尚俭与戒奢相联系。

⑧近代海派文明的日常生活方式是追求时尚,“时髦”成为它的外在特征。“时髦”一词就是由近代海派文明叫响的,20世纪30年代,“摩登”成为比“时髦”更加时髦的词语,从“时髦”到“摩登”,表明海派文明形成了喜欢标新立异(这是时髦的主要含义)和推崇流行名牌(这是摩登的主要含义)的消费生活方式。时髦和摩登是以广告为旗帜的,正是霓虹灯闪烁的广告,塑造着近代海派文明时髦和摩登的消费偶像。重节俭体现了对自然资源和劳动成果的珍惜,也体现了不以物质享受为人生追求的境界。上海市民(尤其是女性)喜欢的“逛马路”,往往不是为了消费,而是或在展示自身时尚打扮的个人风格中体验个性化生活的魅力,或在观赏琳琅满目的时尚商品时感受生活里变幻不定和多元丰富的色彩。如何在重节俭和重时尚中求得平衡,显然是构建当代上海文明形态必须面对的。

⑨就文化生活方式来说,儒家礼乐文明推崇的是悠闲。儒家通过琴棋书画、读书吟诗来表达情感,但并非任感官欲望自由泛滥,而是以礼节之,以乐导之,由此陶冶道德情操,体悟宇宙人生之大道。悠闲自在是为了静观万物而思虑贯通天地内外之道,达到豪雄的精神境界。儒家礼乐文明的悠闲文化生活方式,简言之,是在高雅中渗入教化,即诗教或乐教。高雅固然显示出脱俗的品位,但也表露了

⑩近代海派文明的文化生活方式则以娱乐为主旋律。近代海派文明创造的文化品牌,很多是走娱乐路线而风行的,从既是茶馆又是戏院的戏园到集吃喝看戏取乐于一身的“大世界”,再到表现市井小民悲欢俚俗的滑稽戏,从《点石斋画报》到《良友》画报,再到连环画风行,从竹枝词到鸳鸯蝴蝶派小说,再到明星选美,无不如此。它们的特点是:通俗易懂而无需深思静想,注重感官刺激和视觉图像。前一特点在带来大众性的同时,往往也产生了肤浅和庸俗,上海曾是鸳鸯蝴蝶派大本营,正凸显了这种弊端;后一特点在消解道德说教束缚的同时,也容易走向对自然本能的放纵和非理性的狂野。因此,重悠闲与重娱乐的互补,将使当代上海文明的文化生活方式更加健康。

1.概括第①段大意。2.根据文章内容,在第②段的横线处应填入的一组关联词语是

3.简析第③段的作用。

4.第⑨段加点词“精神贵族”在文中的意思是:

5.对文章内容理解不正确的一项是:( )

| A.儒家礼乐文明重群体和谐,但是礼会导致人际关系的疏离和紧张。 |

| B.“孔颜之乐”代表了孔子和颜回等儒家代表人物对简朴生活的追求。 |

| C.近代海派文明是一种按主观意愿造就自我、确立了自我控制规范的文明。 |

| D.近代海派文明推崇的是大众的悠闲文化生活方式,文艺更加贴近生活。 |

信息文明不仅建立在信息的共享本性基础之上,而且通过信息的共享本性,大大扩展了物能的可共享性。

一方面,文明的发展,分享和共享的内涵区分越来越需要进一步清晰。“分享”是享有方各占部分;“共享”方均独拥整体,正是在这个意义上,与物能完全不同,信息具有共享的天然本性。物能资源越是为更多人共享,共享者各自拥有的份额就越少,因此,物能共享实质上是一种分享,与物能越分享越少完全不同,信息却越共享越多,一个蛋糕,分享的人越多,每个人得到的份额就越少;而一个微信群,参与信息共享的人越多,每个人得到的反而越多。由于分享范围有限,物能文明往往是伴随物质利益冲突的文明;而信息共享的天然本性,则为人类文明发展奠定了共享的存在论基础。

信息的共享本性,不仅意味着不因共享而损耗,而且还能够随着共享面的扩大激发出更多的信息,随着信息文明的发展,信息的共享本性将使物能资源具有前所未有的共享可能。通常所说的硬件软件化的共享趋势,就是通过将硬件转化为软件,达到以信息扩展物能共享可能的目的。这正是工业文明使物能共享的可能性大大增加,而信息文明将使物能资源的共享可能性空前扩展的重要原因。但作为资源,物能与信息具有本性上的根本区别,物能资源只是具有共享的可能性,但不具有信息资源那样的共享本性。因为物能资源不仅不会因共享而增加,而且会随着共享面的扩展而加速损耗,结果一方面是共时性和历时性的共享,另一方面则是历时性的实质分享。正是在这个意义上,物能资源在本性上归根结底是分享性的。信息文明虽然不能改变物能资源的历时分享本性,但能越来越充分地展开物能的共时态共享性,从而使信息文明具有越来越充分展开的共享文明物能基础。更为重要的是,信息文明的发展,会使物不断信息化,从而不断展开物能资源的共时态共享性,DNA芯片就分别是自然进化和人类创构最为典型的例子。这里涉及从物数据化到物信息化发展的重要机制。

另一方面,随着信息文明的发展,相互性所蕴含的共享本性越来越充分开展。相互性随着人类的发展而不断凸显和展开,这是人类共享需要的类特性根据。人的本性在根本上就是人的需要,人的发展归根结底就是人的需要的发展,而不同层次需要的满足具有不同的性质。越是低层次需要的满足,越具有个别性,物质需要的满足就具有这种典型的性质,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”正是这一性质的极端表现与此相应,人的需要水平越高,共享本性的展开越充分,因而越是高层次需要的满足,越具有共同性。因为人的需要层次越低,越具有物能的性质;人的需要层次越高,越具有信息的性质。在生理需要到心理需要再到精神需要的发展过程中,物能越来越居于基础地位,而信息则越来越处于界面位置。由于信息具有共享的本性,而物能在根本上只能分享,信息和物能的不同本性,决定了信息文明与物能文明性质的不同。

当然,信息离不开物能,信息文明必须基于物能文明,但信息文明并不是外在地建立在物能文明的基础之上,而是通过文明的整体化反过来对物能文明具有越来越重要的作用,使得物能资源越来越成为信息文明的共享基础。

(摘编自王天恩《解“发展”的信息文明“钥匙”》)

1.列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是 ( )| A.信息共享与物能共享完全不同,前者实质是分享,越分享则越少,后者是越共享越多。 |

| B.工业文明和信息文明都能够导致物能共享可能性的扩展,但后者比前者作用更为显著。 |

| C.信息文明通过不断信息化,增强共享文明物能基础,能充分实现物能的共时态共享性。 |

| D.信息文明与物能文明性质之别,决定了信息与物能本性的不同。 |

| A.文章采用类比论证的论证手法,解析了信息文明与物能文明的差异与联系。 |

| B.文章论说信息共享与物能共享的不同本性时,列举生活实例加以解说。 |

| C.文章厘清分享与共享的内涵后,深入阐述了物能文明对信息文明的影响。 |

| D.文章结构严谨,思路清晰,由分到总,层层递进,论证有力,辨证分析了信息文明与物能文明的关系。 |

| A.与物能完全不同,信息具有共享的天然本性。物能文明往往是伴随物质利益冲突的文明,而信息共享的天然本性,则为人类文明发展奠定了共享的存在论基础。 |

| B.通过将硬件转化为软件,达到以信息扩展物能共享可能的目的,就是通常所说的硬件软件化的共享趋势。 |

| C.信息的共享本性,不是意味着不因共享而损耗,而是能够随着共享面的扩大激发出更多的信息。 |

| D.人的需要层次越低,越具有物能的性质;人的需要层次越高,越具有信息的性质。 |

中国古代习惯将疾病称为“疾疫”,其中“疾”是普通的、一般不具传染性的疾病,“疫”指流行性传染病,这种分法符合现代医学的观点。相比而言,“疫”比“疾”更可怕,它每次大规模发生都会给人类造成严重的灾难。

在与疫病作斗争的过程中,人们发现可以通过有限度的主动感染方式,使人体对某种传染病产生特异性免疫功能,从而避免疫病的发生。东汉王充在《论衡》中提出“夫治风用风,治热用热,治边用密丹”,他将这种方法称为“以类治之”,通俗一点说也就是以毒攻毒,这种治疗思想在中国最早的医学著作《黄帝内经》中就有阐述《黄帝内经》认为治病要用“毒”药,没有“毒”性的药治不好病。

虽然古代的人们对疫病的认识还十分有限,难以从机理上全面揭示疫病并提出科学的防疫措施,但以毒攻毒的免疫观仍然具有朴素的科学道理。这是因为,在人的身体中有一些先天性免疫功能,被归结 为人体的“非特异性免疫”,除此之外,还可以通过一定途径得到“获得性免疫”,它虽不是人类生来就有的,但通过感染某种病原体或接种该病原体的疫苗可以产生针对该种疫病的抗体,从而达到免疫的效果。

以毒攻毒的免疫观,最早的文字记载出现在东晋葛洪所著的《肘后方》中,该书主要记述了各种急性病症及某些慢性病急性发作的治疗方法,对天花、恙虫病、脚气病以及恙蟠等的描述都属首创。

《肘后方》载有“治卒有狗犬凡所咬毒方”,也就是狂犬病的治疗方法,其中一个方法是:“乃杀所咬之犬,取脑敷之,后不复发。”这种方法是人们在长期实践中总结出来的,为了不患上某种同样的疫病,人们用捣碎、研磨等物理办法把发病个体的组织、脏器等制成“药物”,其作用相当于原始疫苗。

这种办法虽然原始,却有一定的科学道理。最早制造出现代意义上狂犬病疫苗的是法国微生物学家巴斯德,他领导的研究小组在十九世纪末制备狂犬病疫苗时发现,在感染该病毒动物的脑组织和脊髓中存在大量病毒,于是设法将其接种到家兔的脑中,经过处理后制备出了狂犬病疫苗。

在古代的各类传染病中,天花是一种令人谈虎色变的病种。为了应对天花肆虐,人们进行了艰辛的探索。天花作为烈性传染疾病,注射疫苗才是最好的方法。中国古代医学有以毒攻毒的传统,也有在狂犬病、伤寒病等方面用类似注射疫苗的方法进行治疗的实践。针对天花,人们逐渐探索出了接种 “人痘”来阻止其传染的手段。所谓“人痘”,就是用人所感染的天花病毒为材料,主动地让未感染的人接触这种毒素,以达到产生天花病毒抗体的目的。

“人痘”接种法很早就在中国开始了应用,清代医学著作《牛痘新书》、孙思邈《千金要方》中均有这样的治疗方法的记载。不过,由于相关记载较为简略,所以也有人认为“人痘"接种法诞生于宋朝。还有一些学者认为,明代隆庆年间宁国府太平县天花流行,当地的医师们用“人痘"接种法进行防疫,这才是人类历史上最早将“人痘"接种法大规模应用于临床治疗的标志。法国哲学家伏尔泰曾在《哲学 通讯》中专门称赞过中国人的这种伟大创造:“这是被认为全世界最聪明、最讲礼貌的一个民族的伟大先例和榜样。”

(摘编自陈忠海《古代的防疫与疫苗》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是()| A.中国古代以是否具有传染性区分“疾”和“疫”,说明古人对疫病的防治更加重视。 |

| B.以毒攻毒是古代治疗疫病的主要思想,在《论衡》与《黄帝内经》中均有相似记载。 |

| C.虽然先天性免疫和获得性免疫的获得途径不同,但对疫病都具有产生抗体的功能。 |

| D.明代医师采用“人痘”接种法防疫,这是人类历史上将这种方法应用于治疗的标志。 |

| A.文章立足于“疾”“疫”之间的区别,阐述了我国古代应对疾疫的防治策略。 |

| B.文章采用了总分式的论证结构,重点论述了古代的防疫方法和疫苗的应用。 |

| C.文章引用大量古代典籍,揭示了中国古代的医学成就,增强了文章的说服力。 |

| D.文章采用道理论证和事实论证相结合的论证方法,有理有据,令人信服。 |

| A.古代人们为了避免疫病发生,采取适当主动接触病毒以在体内产生特异性免疫功能的方法,这种方法对后世具有借鉴意义。 |

| B.《肘后方》中记载的治疗狂犬病的方法虽然原始,但有一定的科学道理,付诸实践后可以产生现代意义上的狂犬病疫苗。 |

| C.采用获得性免疫的方式将“人痘”植入未感染人体以产生天花病毒抗体,可以有效预防天花病毒 对人体的侵害。 |

| D.在我国古代,人们对“疾疫”的防治进行了积极探索并取得显著成效,为人类健康及医学的发展做出了巨大贡献。 |

“打而不痛”是诚信滑坡的重要原因

3月17日,教育部公布消息说,目前已经抓获今年研究生入学考试泄题的主要犯罪嫌疑人。教育部要求认真核查试卷,对作弊考生严肃处理,强化复试考核,确保录取公平公正。

对此,网上一些富有“同情心”的人质疑:考试作一次弊,就开除学籍和上了失信“黑名单”,终生都受到不良影响,对于这些多数尚未出校门的孩子,处罚是否“过于残忍”了?

尽管考研作弊的考生是少数,但如果他们得逞或败露后不受到严惩,对绝大多数认真学习和诚实考试的孩子来说,既有失公平公正,也是更大的“残忍”。还会形成不良的导向,如“处罚”不够,作弊者的侥幸得手会刺激更多的人铤而走险。

诚信是一个人基本的品质,也是维系社会正常运转的一个基本要素。诚信意识的树立,固然需要个人的道德修养,但法律框架下的威慑和处罚也是非常必要的,有时甚至比个人修养更必须。有些老外在本国即使没车没人也不会闯红灯,以前都解释为其修养和习惯好,可同样是这些老外,他们到中国来很快就学会了闯红灯,这里就有一个“敢与不敢”的“违法成本”问题。还有,大家都知道的,有不少在诚信和质量上如雷贯耳的著名国际品牌在本国是不敢弄虚作假的,可到我国却屡屡失信。没有对失信“打痛”的制度,仅靠个人或企业的“诚信自修”,是很悬的。

我们必须这样狠。因为,实践不断证明,如果不用法律的铁腕和完善的制度把失信者都打痛打怕了,如果制度不能保证形成“守信者得利、失信者受罚”的利益导向,真正使失信者“一处失信、处处受制,一时失信、长久受制”,凭什么让人们相信在如今“陌生人社会”的“短暂性关系”里坚守诚信而仍会得到公平对待而不吃亏?凭什么使对所有人诚实守信成为全社会共同的价值取向、行为规范和自觉追求?

事实上,这些年,我们对诚信滑坡问题解决的不好,甚至有些地方或领域的失信越来越严重,其主要原因之一就是有法不依,执法不严,说得狠,却下手软,漏洞多,处罚不到位。

就拿教育部门来说,类似这次重拳痛打考试作弊的措施,其实也不是新招,前几年就有,可真正落实了吗?有威慑力吗?如真有,这次即使有人违法泄露了研究生入学考试考题,大概也不会有这么多的孩子“坦荡荡”地做买家吧?

而泄题的考研辅导公司竟敢公开拿此做营销卖点,这可是“重拳痛打”诚实守信的广大考生了,同时,也是在讥讽所有还有些诚实和良心的人们。如此种种,再不痛打,如何了得?

(选自2012年3月21日《扬子晚报》)

1.请简要概括本文的论证思路。

2.阅读全文,请简要分析,当前为什么对失信者的打击“我们必须这样狠”?

3.你认为如何确保国民诚信的不滑坡?

材料一:

2018年,海外受访者对中国的整体印象为6.2分(10分制),延续了近年来小幅稳定上升的趋势。在中国参与全球治理的领域中,科技、经济、文化是海外受访者最为认可的三个领域。与2017年调查相比,海外受访者对中国未来参与全球治理各领域的期待均有所提升。同时,海外受访者普遍看好中国经济未来发展,接近半数的受访民众认为中国将成为全球第一大经济体,65%的海外受访者认为中国的国际地位和全球影响力将会持续提升。

历史悠久、充满魅力的东方大国和全球发展的贡献者仍是中国最突出的国家形象,中餐、中医药、武术被认为是最能代表中国文化的元素。此外,海外发展中国家受访者对中国形象的评价更为正面。

值得一提的是,“人类命运共同体”理念对个人、国家、全球治理的积极意义获关注,总体来看,六成左右的海外受访者认为“人类命运共同体”理念对个人、国家、全球治理具有积极意义;“一带一路”的海外认知度不断提升,排名前五的国家分别为印度、日本、意大利、俄罗斯和韩国,海外发展中国家受访者对于“一带一路”倡议对个人、国家、地区和全球经济的积极意义更认可。

(摘编自《“中国国家形象全球调查报告”出炉:中国整体形象保持稳定》)

材料二:

为进一步提高我国国际影响力、感召力、塑造力,为世界和平与发展做出新的重大贡献,我们要积极开展对外宣传工作,向世界多方面展现更加丰富多彩的中国形象。

目前世界经济复苏面临的挑战和压力并不少,发展不平衡不充分问题仍然普遍存在,南北发展差距依然巨大,世界上还有很多国家的民众生活在困境之中。【甲】中国提出并实践了“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,对外积极推动经济全球化发展。事实证明,中国同一大批国家的联动发展,使全球经济发展更加平衡。中国改革开放持续推进,为开放型世界经济发展提供了重要动力,引领着全球发展。

当下,全球性挑战日益增多,有必要对全球治理体制机制进行相应的调整、改革。对此,中国没有选择独善其身,而是积极参与全球治理体系改革和建设,始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。【乙】中国提出的“一带一路”倡议、建立以合作共赢为核心的新型国际关系、构建人类命运共同体等理念和举措,顺应了时代潮流,符合各国利益。

长期以来,中国为广大发展中国家提供了大量无偿援助、优惠贷款,提供了大量技术支持、人员支持、智力支持,建成了大批经济社会发展和民生改善项目。2013年至2016年,我国对世经济增长的平均贡献率达到30%,居世界第一位。【丙】随着国力不断增强,中国将承担更多国际责任和义务,推动人类命运共同体建设,共同创造人类的美好未来。

中国的发展需要和平的国际环境,中国共产党人也具有维护和平的坚定决心。【丁】中国人爱好和平的历史基因,曾经遭受的苦难境遇和渴望发展的现实愿望,以及当今世界和平发展的历史潮流都决定了中国的发展不能也不会走西方列强霸权主义的老路。目前,中国累计派出3.6万余人次维和人员,成为联合国维和行动的主要出兵国和出资国,彰显了我们维护国际和平的决心和能力。

(摘编自孙敬鑫《塑造新时代中国形象》)

材料三:

国家形象是通过大众传媒呈现的,其形式有作为传播主体的自我形象塑造和作为传播客体的他者形象塑造。延安时期,以毛泽东为代表的中国共产党人自信坦诚地向世界讲述延安故事,美国著名记者斯诺则通过《红星照耀中国》向世界揭开了红色中国的神秘面纱。今天翻阅这段历史,足以让人思量中国国家形象何以自塑与他塑。

党的十八大以来,我国加大国际传播能力建设力度,取得重要成果,但在世界上有时仍处于有理说不出、说了传不开的困境。讲好中国故事,传播好中国声音,是解决此问题的有效路径,也是中国国家形象自塑与他塑的关键所在。

我们知道,话语的背后是思想。我们要把“道”融通于新概念新范畴新表述之中,把“道”贯通于故事之中,用外国人能听得懂、喜欢听的语言来讲好中国故事,传播好中国声音,让世人认可认同并自觉践行,不断提升中国话语的国际影响力。同时,面对困境,我们要冷静、客观分析。古语云:“忠信谨慎,此德义之基也。虚无谲诡,此乱道之根也。”国家形象的真实性容不得半点虚假,否则,最真实的部分也会让人觉得不真实。我们要根据事实来描述事实、讲述故事。

近些年来,在重大突发事件、重大国际关切和重大热点问题上,我国主流媒体主动发声,主动出击,快速发声,构建自己的话语体系,第一时间传播事实,表达观点已成为常态。但也要看到,在目标国家的落地率仍然没有达到预期,外国公众依然主要通过本国媒体了解和认识中国。从这个实情出发,善于借助目标国家主流媒体推进中国国家形象自塑与他塑仍然是必要的。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.近年来,世界民众对中国国家形象的认知虽然有较大提升,但仅限于中国科技、经济、文化,而对中国其他方面不太了解。 |

| B.只要中国践行了“创新、协调、绿色、开放、共享”的理念,与各国联动发展,就可彻底解决世界发展不平衡等诸多问题。 |

| C.中国出兵和出资进行联合国维和行动,是中国提出“一带一路”倡议、建立以合作共赢为核心的新型国际关系理念的重大实践。 |

| D.我国虽然在国际传播能力建设中取得了重大的成果,但是也要正视其中存在的困境,并需要通过自塑和他塑的方式来解决这些问题。 |

| A.近年来中国的整体形象稳定上升,中国最突出的国家形象是历史悠久、充满魅力的东方大国和全球发展的贡献者。 |

| B.海外受访者认为“一带一路”的倡议比“人类命运共同体”的理念更能给个人、国家、全球治理带来积极意义。 |

| C.延安时期,中国共产党人通过自塑和他塑方式让世界了解了红色中国,虽然时代不同,但对于目前中国形象的展示仍有借鉴意义。 |

| D.因为外国公众依然主要通过本国媒体了解和认识中国,所以我们要善于借助目标国家主流媒体推进中国国家形象自塑与他塑。 |

正如世界经济论坛主席施瓦布所说,如今中国拥有强大的声音,中国完全有能力承担起引领性的角色。

| A.【甲】 | B.【乙】 | C.【丙】 | D.【丁】 |

做一个有道德的物种!(有删节)

人类只有一个地球,但是地球上不只有人类。

这话的前半句是说,地球有限,资源有限,承载垃圾的能力也有限。后半句是我加上去的,意思也很明显,这个有限的地球并不是仅属于人的,而是属于所有生灵的。

我们必须考虑唯一地球中的其他生灵,必须考虑与自然相处的伦理问题,不妨直接提出一个倡议:做一个有道德的物种!

一个有道德的人,在夜半归来的时候,要放低声音,因为考虑到他人已经睡觉;一个有道德的人,在狭路慢骑的时候,要靠在一边,因为考虑到他人可能超车;一个有道德的人,即使在无人看管的大田里拿了个西瓜,也会留下半块大洋,而不会心安理得地一走了之。伦理也许是力量博弈的结果,但是一个有道德的人,应该有发自内心的做一个好人的自觉。如果你要等着熟睡的人和超车的人跑到眼前来主张他们的权利,并且只有在人家齿利拳硬的时候才肯放低声音,靠在一边,那你就不是一个有道德的人。道德常常在向弱者的妥协中更能显现,比如金庸小说中的风波恶,当他面对一位不会武功的农夫,便不肯以武功相欺——于是得到了大侠萧峰的道德认可。也正是因为如此,踢寡妇门挖绝户坟,才被传统农民视为最缺德的行为,只有最没有道德的人才做得出来。

一个有道德的人,他有道德的前提是承认对方的权利,而与对方是否主张自己的权利,是否有能力主张自己的权利无关。如果人类要做一个有道德的物种,前提是承认其他物种具有与我们同等的权利,把长期以来我们认为自己天经地义就应该拥有的一部分利益交还出去,并改变我们与自然相处的方式。这种承认必须不是出于外力的压迫,而是出于自己的道德自觉,才能使我们成为有道德的物种。正如解放黑奴,并非由于黑人的力量强大到了白人不得不妥协的程度,而是出于一部分白人的道德自觉。

作为一个有道德的物种,人类必须考虑,他的行为是否影响到了其他物种的生活。当我们把一座山头剔光的时候,当我们把一条大河拦腰斩断的时候,我们是否会考虑到这会打扰其他生物的正常生活,甚至使它们失去栖身之所,整体灭绝;我们是否考虑到森林也有繁衍生息的权利,河流也有自由流淌的权利?

在进化论之后,人类已经变成了自然演化序列中的一个环节,变成了灵长类的一员,不再拥有支配其他物种的天然权利。人类优越于其他物种的只是控制物质世界的能力,但是能力不能保证权利。如果人类凭借能力来宣称权利,那无疑是说,强国可以对弱国为所欲为。这时,强者越强,离道德越远。

如今,人类对自然的掠夺,早已不是出于生存的必需,而是出于贪婪。毫无疑问,在所谓的自然竞争中,人类这个物种已经取得了绝对的优势,没有任何物种有力量与之相抗衡!在这个强者通吃的社会中,如果强者不愿意承认弱者的权利,不愿意让出本不属于自己的一部分利益,那么,弱者就只有如鲁迅所说:不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。既然是弱者,沉默是灭亡,爆发也是灭亡。

然而,在一个癌症患者失去了生命之后,夺去它生命的癌细胞还能够持续并发展多久呢?所以,承认其他物种的权利,做一个有道德的物种,不仅仅是人类这个物种的道德自觉,也是人类的生存智慧。

1.结合文意,对文章标题的理解,不准确的一项是 ( )

| A.做一个有道德的物种,就是承认其他物种具有与我们同等的权利,把我们自认为天经地义就应该拥有的一部分利益交还出去,并改变我们与自然相处的方式。 | B.做一个有道德的物种,就是与动物、植物乃至自然中的一切都保持一种相互的尊重,在彼此的尊重中,形成人与自然的和谐关系。 | C.做一个有道德的物种,既体现着人类这个物种的道德自觉,也是人类的生存所必需的,这是一种大智慧。 | D.做一个有道德的物种,承认其他生物的权利,而与对方是否主张自己的权利,是否有能力主张自己的权利无关。 |

| A.“人类只有一个地球,但是地球上不只有人类”中的“地球上不只有人类”,其实是在承认其他的生灵也是权利主体,与人有同等的价值。 |

| B.“在一个癌症患者失去了生命之后,夺去它生命的癌细胞还能够持续并发展多久呢?”形象告诫人们要善待唯一地球中的其他生灵。 |

| C.“道德常常在向弱者的妥协中更能显现”,暗示出道德是力量较量出的结果,强者掌握着道德的主动权,而弱者无所谓有道德或无道德。 |

| D.“强者越强,离道德越远”表达了作者对强权的不满,对这个时代的忧虑:国家一旦强大起来就会丧失固有的道德意识。 |

| A.人类漠视其他物种的生存权利,掠夺自然,从来都是为了满足自身的贪欲。 |

| B.不管是做一个有道德的人,还是做一个有道德的物种,前提都是一样:拥有发自内心的道德自觉,承认对方的权利。 |

| C.人类拥有优越于其他物种的控制物质世界的能力,但这并不意味着人类就拥有支配其他物种的天然权利。 |

| D.人类作为物种,在自然的物竞天择中,已经成为最强大者,但仍是自然演化序列中的一个环节,是自然的一部分。 |

| A.黑奴的解放,不是由于黑人拥有强大的反抗力量,而是出于白人的高度道德自觉,其实是社会道德的进步。 |

| B.在我们考虑到森林也有繁衍生息的权利,河流也有自由流淌的权利后,人类就应该停止一切开山截流的行为。 |

| C.金庸的小说,在刀光剑影的打打杀杀中,不仅刻画出侠者武功盖世,同时也着意传播一种深沉的道德意识。 |

| D.做一个有道德的物种,就应该让出自己的一部分利益,不去打扰其他物种的正常生活。 |