阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

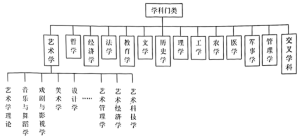

2016年,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中指出:“要着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”对于艺术学而言,加快构建学科体系、学术体系、话语体系已经成为中国艺术界的共同目标。新中国成立后,中国艺术学学科的研究积累和学科建设经过了较为漫长的过程。到2022年,设置了包括艺术学理论与应用艺术学在内的“艺术学”一级学科,并赋予西方意义上的“艺术学”以新的中国式内涵,中国艺术学的发展充分彰显了我国学科设置的制度优势与文化自信。

中国特色的艺术学学术体系,需要在明确中国艺术学起源、形成与发展的历史的同时,揭示其中的规律、路径与独特发展模式,从而完成中国艺术学的合法性论证与学科建构。中国艺术学学科在中国的建设路径,可以概括为“横向取法”,从而区别于其他西方舶来学科在中国发展建设中的“纵向取法”。所谓“纵向取法”,就是指在同一门学科内部向西方借鉴、取经。所谓“横向取法”,就是指这门学科中国有、西方没有,或者中国与西方的发展程度相差不大,或同样为新兴学科,或西方国家虽有这门学科但由于种种原因未能重点发展,造成同样弱小的局面,此时便不适用向西方借鉴的“纵向取法”,而需要转向其他成熟的兄弟学科吸收养分。艺术学理论就是这样一门学科,我们通过发挥自主学科设置的制度优势,将其建制化、规模化、本土化,并取得了令人瞩目的成绩。

建构具有中国特色和自身主体性的艺术学话语体系,需要从作为学术概念体系的话语本身着手,最终也落实为进行学术交流的话语表述。哲学社会科学所说的“话语”,主要包括政治话语、大众话语、学术话语、国际传播话语四部分。很多时候我们无法把学术话语和政治话语、大众话语、国际传播话语截然分开。新中国成立70多年来,我们在很多领域积累了自己的经验,也形成了一些约定俗成的话语规则。体现了新中国的制度创新,

(摘编自祝帅《中国艺术学“三大体系”的历史传统与当代建构》)

材料二:

中国古人坚持整体性思维与诗性表达,以“神、妙、能、具”表达对于艺术品级的认识,以“雄浑”等语言传递对文本风格的认识,以“胆、识、力”等形容创作之体的才能,以“淡、清、逸”等指称人的体态气质之美。中国人在意象上追求情景交融,在布局上追求虚实相生,在意蕴上崇尚“外”与“远”之旨。基于此中国的艺术学理论形成了不同于西方的体系特征:概念内涵的外溢性概念间关系的交叉性与互动性、概念与感性直观的互证性、结构的虚实相生性、审美的体悟性等。如此中国为学术界提供了一种具有“无形”特征的开放性体系观.故构建艺术学理论“三大体系”的基本体系观当先“破”后“立”,“立足中国借鉴西方”。

新时代,在文化建设中,相关的学术命题、思想观点、标准与话语方面的能力和水平,同我国的综合国力、国际地位都还不太相称。要真正实现中国文化繁荣发展,就必须努力构建具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系。

对构建中国特色艺术学理论“三大体系”的认识,还须基于对体系多元性的深刻认识。马克思主义认为.每个民族的文化都有其价值,并不存在超越于各民族文化之上的“世界文化”,中华民族文化同样为世界提供了独特而全方位的体系之思。

中国艺术学理论的体系之思,不仅包括基于整体思维的关于“何为艺术”、“艺术”中“艺”与“术”的关系、技——道—艺关系的深刻理解对艺术功用与价值、艺术与人生关系的深入剖析,对艺术家的身份、使命与人品、艺品关联性的解读,还包括对艺术作品的独特的审美认知、艺术接受中独特的审美心理构建等内容。在具体的推理演绎中,中国艺术学理论追求一种圆融通达视域下的彼此交往和亲密接触,最终完成的是一种“亲缘性”的结构书写和开放性的理论体系。体系的表达则往往以诗性之语传递理性之思,以具体的事象、物象或意象进行譬喻、转换与关联。理性意旨与感性形象之间并非单一的链接关系、二者并不完全契合。感性形象常以其丰富性、生长性跃出抽象意旨的框定,幻化成不同的理性之蝶,令人激赏、流连。

整体性思维、形象性表达、多义性指向、现实性关怀等,足以使中国艺术学理论呈现出别样的体系之美。对于这种体系的发掘、梳理与剖析,既是一种古今对话,又是一种中外交流。通过这种对话与交流。中国艺术学理论可以为世界作出独特贡献。

(摘编自梁晓萍《构建中国艺术学理论“三大体系”》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.彰显中国特征的艺术学“三大体系”的构建已提上日程,成为中国艺术界的目标。 |

| B.从学科体系来看,中国艺术学学科在西方现有成就基础上赋予其新的中国式内涵。 |

| C.中国为艺术学理论的构建提供了颇具特色的观念,有利于构建并丰富艺术学理论。 |

| D.就目前来说,我国在艺术学理论建构的诸多方面还不尽如人意,需要加强和提高。 |

| A.明确了中国艺术学起源、形成与发展的历史,我们才能构建中国特色的学术体系,并完成其合法性论证。 |

| B.我国艺术学学科建设采用“横向取法”的路径,摒弃西方舶来的学科门类,汲取本国不同地区艺术发展成果。 |

| C.没有超越于各民族文化之上的“世界文化”,因此每种文化都有价值,中华民族文化的价值同样不可低估。 |

| D.中国艺术学理论体系之思涉及与艺术相关的很多方面,这种体系的表达往往借助诗性之语来传递理性之思。 |

| A.行到水穷处,坐看云起时。 | B.大雪洋洋下,柴米都涨价。 |

| C.吾富有钱时,妇儿看我好。 | D.两个黄蝴蝶,双双飞上天。 |

| A.艺术学与其他学科门类并列始于2022年。 |

| B.美术学、设计学都是艺术学的分支学科。 |

| C.艺术管理学和管理学属于不同的学科门类。 |

| D.我国在艺术学理论方面已取得骄人成绩。 |

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

《中国民间故事类型研究》把民间故事分为五个方面,分别是“动物世界”“神幻奇境”“神奇婚姻”“英雄传奇”“人间百态”。其中,“动物世界”和“神奇婚姻”的故事中的“生态意识”是比较明显的。这种“生态意识”包含在民众朴素的世界观及其对待自然万物的方式中。

先说“动物世界”中的民间故事的生态意识。与动物相关的民间故事有多种类型,“动物报恩故事”是分析的重点,这一类型或相近类型的故事主要有“蜈蚣报恩”“义虎”“义犬救主”“感恩的动物忘恩的人”等。义虎讲的是,老虎被人救,恩人有难,老虎出山报恩。动物报恩故事有着强烈的道德训诫特点,教育人们要有善良之心,对动物也要有仁慈心,有好心必然会有好报。同时也证明了在漫长生活岁月中,人和动物建立了友好的关系,这种关系具有强烈的道德化情感和动物人格化的特征,在这种道德化的情感关系中,可以看到朴素的生态意义,它表现了在古朴的自然环境中,人和动物相互依存、共生共荣的关系。

民间故事中这种朴素的生态意识,在“神奇婚姻”的众多故事类型中也体现了出来,在这类故事中,蛇、鱼、青蛙、狐狸等动物都可以幻化为“人”,与人相恋成婚。“螺女故事”说的是一男子捡了一个田螺回家,田螺幻化为一女子操持家务,后经种种曲折结为夫妻。这些神奇婚姻故事所传达的内容主题可能有所不同,有的是表达对美好的生活向往,有的是歌颂对婚姻的忠贞,有的是表现对婚姻自主权力的追求,等等,但共同的一点是这些动物幻化的女子大都善良、美丽,具有美好情操。动物幻化为人、与人成婚的故事中,同样表达了人与自然万物和谐相处的态度以及人对自然世界的美好想象。民间故事在把自然世界“人格化”的过程中,表达的是“自然构成了人的生命的一部分,人也成了自然的一部分”,这是包含了浓郁的人的情感化内容的生态情怀。

中国民间故事中的这种“生态意识”与中国传统文化中儒、道、释思想有着密切的关系。在一个时代中,民间文化虽然不是主导性的文化形态,但它却往往有极大的包容能力,藏纳多种文化因素,儒家思想、道家思想、佛教思想都以不同的方式构成了民间文化的重要内容,并在多种民间文学体裁(包括民间故事)中体现出来。儒家强调“仁者,爱人”(孔子),“民胞物与”(张载)。民胞物与的意思就是人民是我的同胞,万物是我的同类,因此要以平等的生命意识去对待他们。道家提出了“天地与我并生、万物与我为一”的思想,主张天人合一,人与自然合一。佛教强调万物众生平等,戒杀生。虽然古代思想家在讨论这些问题时,并不是从生态的角度展开的,但却蕴含着丰富的生态思想智慧,都主张人与自然万物要和谐相处,人要尊重自然万物的生命,而这些思想自然成为民间故事中的重要内容。

(摘编自王光东《民间动物故事中的“生态意识”》)

材料二:

陆春祥(作家,浙江省作协副主席):生态文学从《诗经》开始。《国风·周南》中的关雎、葛章、卷耳、桃夭,《召南》中的鹊巢、草虫、采苹……都是写生态。至《山海经》,生态的视野更加广阔,由海内到海外。《山海经》中有大量的海洋生态,由此,我想再说一下中国古代的海洋生态文学。历代笔记里有大量的人鱼(鲛人)描写,晋代干宝的《搜神记》中有“水居如鱼,不废织绩,其眼泣,则能出珠”;南朝任昉的《述异记》中有能织出入水不湿的龙纱的鲛人,清代李汝珍《镜花缘》有灭火报恩的鲛人。中国古代的人鱼,规规矩矩做事,知礼感恩,还成为人的爱人和知己。不过,西方海洋文学中的人鱼,大多是以歌声诱惑水手,并置之于死地的。依然从海洋生态的角度说,在唐代以前,广陵潮是文人们常常吟咏的对象,西汉枚乘的《七发》,虽然是讽谏作品,但我们至今都在称赞的,却是他写广陵潮的一节:“波涌而云乱,扰扰焉如三军之腾装。”枚乘将眼前的景象与脑中的想象结合,眼前的浪潮,它超越了赤岸,直冲扶桑。范仲淹、苏轼、米芾等都写过钱塘怒潮,周密的《武林旧事》就有手把红旗旗不湿的冲浪者。由潮到各种生态的变迁,可以这样说,我们的文学也随之变化。

在现代文学中看生态文学,鲁迅《故事新编》中的第一篇《补天》,可以看作是现代文学的新形式。鲁迅借这个小说,说明什么呢?创造人的神已经死了,人类的一切,只能靠自己。当代文学中,以生态为抒写对象的已经数不胜数,从山到水,从动物到植物,生态就是环境,已经密不可分。总结起来,一句话:生态已经渗透进我们的所有,作家们已经将整个世界视为自己的花园。

(摘编自《(雨花)笔会:生态文学的传统与当代书写》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析不正确的一项是( )| A.“动物报恩故事”有道德训诫特点,其中所体现的朴素的生态意义表现了在古朴的自然环境中,人和动物相互依存、共生共荣的关系。 |

| B.“神奇婚姻故事”内容主题丰富,表达了人与自然互相交融的思想,故事中动物幻化的女子大都很美好。 |

| C.中国民间文化以其极大的包容能力藏纳的文化因素是儒、道、释思想,这些思想与“生态意识”关系很密切。 |

| D.陆春祥认为,生态文学从《诗经》开始.到《山海经》视野更加广阔,到当代生态已渗透覆盖了文学创作的所有领域。 |

| A.材料一与材料二都谈到了动物报恩的故事,不过二者论述的观点并不相同。 |

| B.民间故事把自然世界“人格化”,包含了浓郁的人的情感化内容的生态情怀。 |

| C.“民胞物与”和佛教强调万物众生平等、戒杀生类似,可见儒、释精神内核一致。 |

| D.枚乘《七发》中将广陵潮的波涛涌动形容为三军奔腾之势,表现对自然的赞美、敬畏。 |

| A.金不换为老虎接生,保住老虎母子性命,后老虎衔来一包碎银放在金不换家门口。 |

| B.杨宝救了一只受伤的黄雀,黄雀叼来四个玉环,在梦中说他子孙四代都会入仕做官。 |

| C.年轻人救了一只蜈蚣,一直喂养它,半夜恶蛇来袭,蜈蚣与其搏斗,救了年轻人。 |

| D.猎人质问狼:你吃了多少人,你知罪吗?狼反问猎人:你打死了我多少子孙呢? |

5.材料二中“西方海洋文学中的人鱼,大多是以歌声诱惑水手,并置之于死地的”所体现的人与自然的关系与材料一的观点有何不同?

最近,读到国内几位名师有关《红楼梦》的整本书导读,都不约而同地把人物命名方式以及相关判词,当作理解小说人物和故事情节的关键。

关于人物的姓名,他们或以为给小说中的人物取姓命名是一门十分讲究的学问,它往往起到点化人物、暗寓褒贬、活跃气氛,甚至是提纲挈领的作用,《红楼梦》中的谐音正是“这样”,或认为“这700多个人名,个个有讲究,个个凝结着作者的心血”。诸如此类的夸张说法,虽不必过于较真,但用以指导普通读者和青年学生理解《红楼梦》,可能会出现某些偏差,不能不引起我们的注意。

不错,《红楼梦》中部分人物的姓名,确实含有某种特殊功能,对理解作品或者人物有一定的指向性。比如小说采用谐音方式,或者提示作者整体的创作原则,如甄士隐(真事隐)和贾雨村(假语存),或者点出了人物的特殊遭遇,如“娇杏”谐音“侥幸”,“冯渊”谐音“逢冤”,“元、迎、探、惜”谐音“原应叹息”等。虽然这似乎是小说中已然存在的事实,也是大家熟知的,但由此出发来理解人物,总有贴标签的嫌疑,容易陷自己于教条主义的泥潭。

这里的关键在于,文学作品主要是以形象感人的,形象又是借助人物的生动具体的言行,通过展示特定情境中的复杂人物关系表现出来的。对形象的鉴赏,哪怕用概念介入,也不能脱离形象,不能采用贴标签的方式来对形象加以一一对应或寓意上的一一落实,即使《红楼梦》人物的姓名在谐音上给人以某种暗示或寓意,但这种暗示和寓意仅仅代表着形象的某个侧面,况且也只是对部分人物形象的理解起指向性作用,而对另一些形象的理解作用甚微,甚至根本不起作用。

总体来看,《红楼梦》对一些相对次要或者边缘化的人物,用名字谐音方式突出其某方面的特征,以方便读者阅读,而最主要、最关键的人物,则较少给人以谐音双关方面的联想,力图以人物自身的言行来展示出形象的立体性,这是作者在处理数以百计的人物时,采取的一种基本策略。诸如王熙凤、贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等主要人物,我们很难从谐音中找到某方面的符号性特征,道理正在此。即便在某些场合,脂砚斋评语对有些人物的名字给出了意义的指向,比如把“元、迎、探、惜”谐音为“原应叹息”,但这种带有倾向的抽象阐释之意义,并不能涵盖自然生命的渐次推进,即从作为起点意义的元春,到阶段性的迎春和探春,再到“三春去后诸芳尽”的惜春这一过程。当然,更不能涵盖在错综复杂的社会关系中的每一个饱满的人物形象。在理解人物命名时,即便撇开具体人物的言行,仅仅是在抽象层面因谐音而引发一种符号式把握,对有些人物也是不能作简单化处理的。比如“秦可卿”,究竟是“情可亲”还是“情可轻”,或者是“情可倾”乃至“情可清”,从清代开始直到今天,有持续的争议。理解人物命名从清代开始直到今天,

所以,理解人物从形象本身的具体言行出发,即便某些人物的姓名谐音给人以意义的指向,但仅仅把这种谐音作为理解的一个侧面,并通过自己阅读的具体感受,努力发现这一侧面所涵盖的以及不能涵盖的其他方面,这才是阅读伟大作品的正道。因为,相比揭示名字的符号性功能来说,对人物具体形象的真切感受,才是更为重要的。

(选自詹丹《猜谜不是理解<红楼梦>的正道》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.一些名师的导读书籍把人物命名方式和判词当作理解《红楼梦》的关键,可能会使读者误入阅读歧途。 |

| B.少数人夸大《红楼梦》中人名寓意的作用,虽然不必较真,但若用这些观点指导青年学生就要慎重了。 |

| C.曹雪芹处理《红楼梦》所有人物时,力图立体地塑造形象,很少使读者产生谐音双关方面的联想。 |

| D.“元、迎、探、惜”谐音为“原应叹息”是脂砚斋评语对元春、迎春、探春、惜春的名字给出意义指向。 |

| A.第一、二两段从几位名师有关《红楼梦》的整本书导读的观点切入,引入论题,提出自己的见解。 |

| B.第三段先直接否定了《红楼梦》部分人物的姓名对理解作品或者人物有一定的指向性,然后指出由“谐音”解读人物的危害。 |

| C.第四、五两段,运用举例论证的方法,论证了对人物形象不能用贴标签的方式加以分析的观点。 |

| D.末段收束全文,强化了“理解人物从形象本身的具体言行出发” 的观点,指出“对人物具体形象的真切感受,才是更为重要的”。 |

| A.阅读伟大的作品,理解人物姓名的谐音和理解人物从形象本身的具体言行同样重要。 |

| B.甄士隐和贾雨村两人的姓名谐音提示作者整体的创作原则。 |

| C.对《红楼梦》中的每个次要人物,都可以通过谐音的符号性特征去分析理解。 |

| D.秦可卿的姓名暗示了她生性风流的特点,是对其有关情节的映射。 |

材料一:

教化权力的扩大到成人之间的关系必须得假定个稳定的文化。稳定的文化传统是有效的保证。我们如果就个别问题求个别应付时,不免“活到老,学到老”,因为每一段生活所遇着的问题是不同的。文化像是一张生活谱,我们可以按着问题去查照。所以在这种社会里没有我们现在所谓成年的界限。凡是比自己年长的,他必定先发生过我现在才发生的问题,他也就可以是我的“师”了。三人行,必有可以教给我怎样去应付问题的人。而每一个年长的人都握有强制年幼的人的教化权力:“出则悌”,逢着年长的人都得恭敬,顺服于这种权力。

在我们客套中互问年龄并不是偶然的,这礼貌正反映出我们这个社会里相互对待的态度是根据长幼之序。长幼之序也点出了教化权力所发生的效力。在我们亲属称谓中,长幼是一个极重要的原则,我们分出兄和弟、姊和妹、伯和叔,在许多别的民族并不这样分法。我记得老师史禄国先生曾提示过我:这种长幼分划是中国亲属制度中最基本的原则,有时可以掩盖世代原则。亲属原则是在社会生活中形成的,长幼原则的重要也表示了教化权力的重要。

文化不稳定,传统的办法并不足以应付当前的问题时,教化权力必然跟着缩小,缩进亲子关系、师生关系,而且更限于很短的一个时间。在社会变迁的过程中,人并不能靠经验作指导。能依赖的是超出于个别情境的原则,而能形成原则、应用原则的却不一定是长者。这种能力和年龄的关系不大,重要的是智力和专业,还可加一点机会。讲机会,年幼的比年长的反而多。他们不怕变,好奇,肯试验。在变迁中,习惯是适应的阻碍,经验等于顽固和落伍。顽固和落伍并非只是口头上的讥笑,而是生存机会上的威胁。在这种情形中,一个孩子用小名来称呼他的父亲,不但不会引起父亲的呵责,反而是一种亲热的表示,同时也给父亲一种没有被挤的安慰。尊卑不在年龄上,长幼成为没有意义的比较,见面也不再问贵庚了。——这种社会离乡土性也远了。

(节选自《乡土中国·长老统治》)

材料二:

在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。实质上馈赠和贸易都要是有无相通,只在清算方式上有差别。以馈赠来经营大规模的易货在太平洋岛屿间还可以看得到。Malinowski所描写和分析的Kulu制度就是一个例证。但是这种制度不但复杂,而且很受限制。普通的情形是在血缘关系之外去建立商业基础。在我们乡土社会中,有专门作贸易活动的街集。街集时常不在村子里,而在一片空场上,各地的人到这特定的地方,各以“无情”的身份出现。在这里大家把原来的关系暂时搁开,一切交易都得当场算清。我常看见隔壁邻舍大家老远地走上十多里在街集上交换清楚之后,又老远地背回来。他们何必到街集上去跑这一趟呢,在门前不是就可以交换的么?这一趟是有作用的,因为在门前是邻舍,到了街集上才是“陌生”人。当场算清是陌生人间的行为,不能牵涉其他社会关系的。

从街集贸易发展到店面贸易的过程中,“客边”的地位有了特殊的方便了。寄籍在血缘性社区边缘上的外边人成了商业活动的媒介。村子里的人对他可以讲价钱,可以当场算清。不必讲人情,没有什么不好意思。所以依我所知道的村子里开店面的,除了穷苦的老年人摆个摊子,等于是乞丐性质外,大多是外边来的“新客”。商业是在血缘之外发展的。

地缘是从商业里发展出来的社会关系。血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础。契约是指陌生人中所作的约定。在订定契约时,各人有选择的自由,在契约进行中,一方面有信用,一方面有法律。法律需要一个同意的权力去支持。契约的完成是权利义务的清算,须要精密的计算,确当的单位,可靠的媒介。在这里是冷静的考虑,不是感情,于是理性支配着人们的活动——这一切是现代社会的特性,也正是乡土社会所缺的。

从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史上的一个大转变。

(节选自《乡土中国·血缘和地缘》)

1.根据材料内容,下列说法| A.乡土社会中,文化环境稳定则教化权力是社会的主要权力,反之,则削弱教化权力。 |

| B.乡土社会里的成员相互对待的态度是根据长幼之序,重视长幼原则是教化权力的体现。 |

| C.社会变迁过程中,经验是顽固和落伍的代名词,社会不再以年长为尊,反以年轻为尊。 |

| D.血缘社会主要以人情来维持,往往通过馈赠进行交易,依靠长老统治维持社会稳定。 |

| A.英文的亲属关系称谓中,舅父、叔父、伯父、姑父、姨父没有区别、都用uncle来表示。 |

| B.《红楼梦》中,贾环和小丫鬟赌钱输了要赖,兄长贾宝玉看到了,毫不留情地训斥了他。 |

| C.当下,智能手机已经融入人们的日常生活,老年人在极剧变化的环境下更加边缘化。 |

| D.小学生小明帮家里倒垃圾,没做好分类,志愿者批评了他,并帮助他做好垃圾分类。 |

A.血缘和地缘 B.礼治秩序 C.乡土本色 D.家族

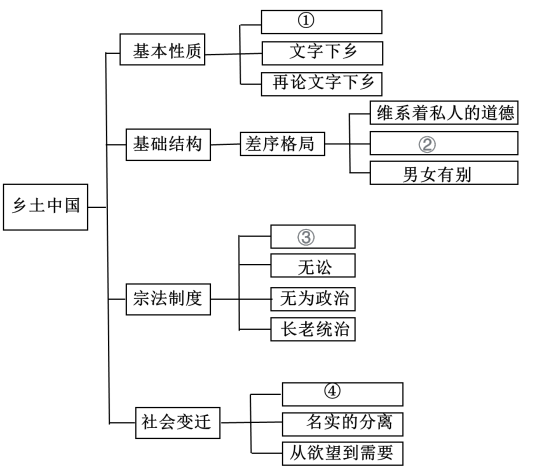

①

4.材料二中作者为什么说“商业是在血缘之外发展的”?请结合两则材料,简要分析。

5.“三人行,必有我师焉”,这种学习观出自《论语》,选文的阐释却与我们的共识不同。请结合材料、联系所学,简要辨析。