材料一:

(摘编自贺胜兰《调查报告:群众眼中的基层干部与基层干部眼中的自己》)

材料二:

“奋斗的过程也是幸福的过程。”王传喜说,“我在代村奋斗了快20年,每年都是一年忙到头,包括大年初一。别人问苦不苦,其实我们感觉不到,我们在享受着这个过程,我们一直在奋斗。看到群众期盼的目光和群众满意的笑脸,我们心里的幸福是满满的。”

奋斗是时代的召唤。龙书伍所在的十八洞村是湖南湘西大山深处一个苗族村寨,以前是出了名的穷山沟。在这里习近平总书记提出了“精准扶贫”的重要思想。在国外打工的龙书伍得知消息后坚定了回乡致富的信心,说服妻子一同辞工回乡。回村后,龙书伍先后开过农家乐,当过村里的会计,2017年4月15日,他高票当选新一任村支书。

(摘编自罗旭《基层干部:好日子是干出来的》)

材料三:

关于国家治理,有这样一个形象的说法:如果把国家比作人体,那么中央是心脏和大脑,基层政府是毛细血管,通过基层工作这种微循环,血液得以遍布全身,人体得以完成新陈代谢。从焦裕禄、杨善洲、孔繁森到杨波、余留芬等,广袤大地上涌现出的最美基层干部见证了国家的发展,续写着时代的荣光。

虽然已经干了4个驻村任期,在当初人均年收入不足1600元的穷地方扎根了7年,但因为“村里还有20户村民没脱贫”,贵州省六盘水市钟山区海嘎村“第一书记”杨波说,“想在海嘎一直干下去”。为了挽救村集体经济,他忍痛收了亲哥哥的矿点;创业为村民谋福利,他不捞半点好处;不顾血癌术后虚弱,连夜冒雨步行抢修设备。这样的基层群众带头人还有很多,范振喜、毛丰美、程扶摇等用生命的光亮,为一方百姓照亮前程。

党的十九大明确提出了乡村振兴战略。很多基层干部信心饱满、热情迸发,不少乡村振兴的路线图和时间表相继公布,极大地鼓舞了当地群众的发展斗志。但与此同时,也出现了一些关于基层干部的噪音杂音,有些人对基层干部群体做出极端负面评价,这种现象值得关注。

客观地说,囿于政策水平和管理艺术等原因,加之适逢改革转型期和利益调整期,一些地方确实有个别领导干部在实践中未能妥当处理多种问题和关系,有的甚至身涉贪腐,把自己“绊倒”在基层。这不仅造成党群、干群关系的紧张和疏离,而且也影响了政策的执行效果和落实程度。对此,如何进一步扎紧制度笼子、畅通学习路径、让基层干部队伍素质跟得上发展的需要和群众的期待等问题,必须尽早提上议程。但个别人的不合格不应无限扩大为对基层干部群体的概括性评价,尤其是在某些自媒体的传播下,“群体极化”效应直接导致社会对该群体的观感进一步偏离真实面,这是值得警惕的。

(摘编自莫洁《别让基层干部“被误读”》)

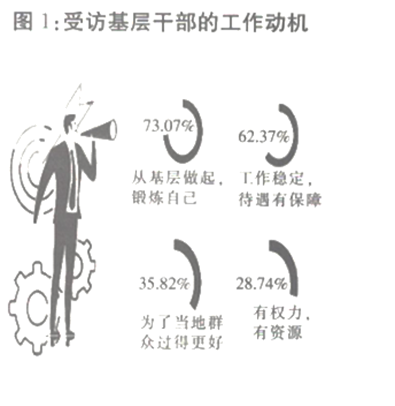

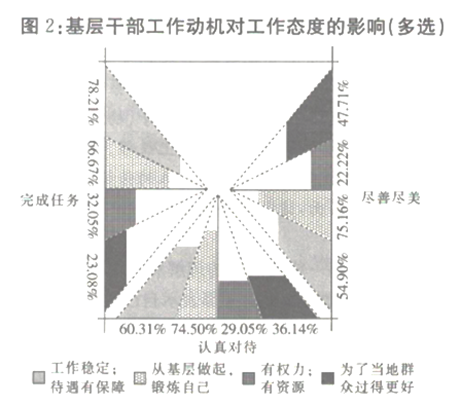

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.超过七成的受访干部表示自己工作动机是“从基层做起,锻炼自己”,超过六成的则表示工作动机是“工作稳定,待遇有保障”。 |

| B.不足四成的受访干部表示自己工作动机是“为了当地群众过得更好”,这表明基层面貌的改变、当地民生的改善还需更多的干部转变工作动机。 |

| C.工作动机为“有权力,有资源”的受访干部对待工作的态度不够端正,认真对待工作的不足三成人,把工作做得尽美尽善的不足三成。 |

| D.相比其他工作动机的基层干部,工作动机为“为了当地群众过得更好”的受访干部,最愿意把工作做得尽美尽善,最不愿意把工作仅当作“完成任务”。 |

| A.在国家治理体系中,国家就像人体,而焦裕禄、杨善洲、孔繁森等基层干部是毛细血管的组成部分,决定着国家的未来和发展。 |

| B.材料二列举了一些数据,叙述了王传喜、龙书伍等党的优秀基层干部的先进事迹,说明了基层群众的好日子是怎么得来的。 |

| C.材料三叙述杨波等众多基层群众带头人的先进事迹,意在说明实施乡村振兴战略已催生了大量优秀的基层干部。 |

| D.材料三辩证地分析了当下基层干部队伍的长处与短处,指出部分基层干部被负面评价的危害性,并提出消除危害的具体对策。 |

相似题推荐

随风吹笛

林清玄

微微的雨

远远的地方吹过来一股凉风,风里夹着呼呼的响声。

侧耳仔细听,那像是某一种音乐,我分析了很久,确定那是笛子的声音,因为箫的声音没有那么清晰,也没有那么高扬。

由于来得遥远,我对自己的判断感到怀疑:有什么人的笛声可以穿透广阔的平野,穿过雨声,在天地间扩散呢?笛的声音好像没有那么悠长,而且只有简单的几个音节。

我站的地方是一片乡下的农田,左右两面是延展到远处的稻田,我的后面是一座山,前面是一片麻竹林。音乐显然是来自麻竹林,而后面的远方仿佛也在回响。

等我站在竹林前面时,整个人被天风海雨的音乐震撼了,它像一片乐海,波涛汹涌,声威远大,那不是人间的音乐,竹林中也没有人家,我研究了很久才发现,原来竹子过了小雨,上面有过水渍,互相摩擦便发出了尖利如笛子的声音。而上面满天摇动的竹叶间隙,即便有雨,也阻不住风,发出许多细细的声音,配合着竹子的笛声。

每个人都会感动于自然的声音,譬如夏夜蛙虫的鸣唱,春晨鸟雀的啾唧,甚至刮风天里滔天海浪的交响。凡是自然的声音没有不令我们赞叹的,每年到冬春之交,我在寂静的夜里听到远处的春雷乍响,心里总有一种喜悦的颤动。

我也喜欢录下自然的声籁,比如溪水流动的声音,山风吹拂的声音。有一回我放着一盒写明《溪水》的录音带,在溪水淙淙之间,突然一两声山鸟长鸣的锐音,盈耳绕,久久不灭,就像人在平静的时刻想到往日的欢愉,突然失声发出欢欣的感叹。

我听过许多自然之声,总没有这一次在竹林里感受得这么深刻,以前在自然里听到的所有声音都是独奏,再美的声音也仅弹动我们的心弦,可是竹林的交响整个包围了我,像是百人的交响乐团刚开始演奏的第一个紧锣密鼓的乐章,那时候我才真正知道,为什么中国很多乐器都是竹子制成的,因为没有一种自然的植物能发出像竹子那样清脆、悠远、绵长的声音。

可惜的是我没有能录下竹子的声音,后来我去了几次,不是无雨,就是无风,或者有风有雨却不像原来配合得那么好,原来要听上好的自然声音也是要有福分的,它变化无穷,每一刻全不相同,如果没有风,竹子只是竹子,有了风,竹子才变成音乐,而有风有雨,正好能让竹子摩擦生籁,才成为交响乐。

失去对自然声音感悟力的人是最可悲的,当有人说“风景美得像一幅画”时,境界便低了,因为画是静的,自然的风景是活的、动的;而除了目视,自然还提供各种声音,这种双重的组合才使自然超拔出人所能创造的境界。世上有无数艺术家,全是从自然中吸取灵感,但再好的艺术家,总无法完全捕捉自然的魂魄,因为自然是有声音有画面的,还是活的,时刻都在变化的,这些全是艺术达不到的境界。

最重要的是,再好的艺术一定有个结尾,自然是没有结尾的。人能绘下长江万里图,令人动容,但永远不如长江的真情实景全人感动;人能录下蝉的鸣唱,但永远不能代替亲耳聆听美丽的蝉在树梢唱出动人的歌声。

那一天,我在竹林里听到竹子随风吹笛,竟忘记了时间的流逝,等我走出竹林,夕阳已徘徊在山谷。雨已经停了,我却好像经过一场心灵的沐浴,把尘俗都洗去了。

我感觉到,只要有自然,人就没有自暴自弃的理由。

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的两项是| A.文章以“微微的雨”开篇,引出悬念,前后照应。而且引人联想,这雨,不仅是自然的微雨,还能沐浴心灵,洗去尘俗。 |

| B.明明是竹林发出的声音,作者在开头却说“确定那是笛子的声音”这为下文揭示竹林声音的真相埋下伏笔,深化了感悟自然这一主题。 |

| C.作者说听《溪水》录音带那两声山鸟长鸣的锐音,“盈耳绕梁,久久不灭,就像人在平静的时刻想到往日的欢愉,突然失声发出欢欣的感叹。”可见作者喜欢鸟声胜于竹籁。 |

| D.文章说“有风有雨,正好能让竹子摩擦生籁,才成为交响乐”,应该说,这句中的“交响乐”与我们平时听到那些高超的音乐家演奏的“交响乐”给我们的感受是一样的。 |

| E.结尾一段独句成段,升华了主旨,人应当去体验感悟自然,热爱生活,从而去体会生命的价值和意义。 |

3.你如何理解文中的画线句子“人能绘下长江万里图,令人动容,但永远不如长江的真情实景令人感动”?

4.我们应该如何去聆听自然的声音?请结合文本来简析。

爹挑水回来,五月和六月已经把炉子生着,把茶罐架上了。爹笑着在他们每个人的头上抚了一下。五月说,今年早点写,争取到中午写完。六月说,中午晚了。五月说,对,中午以前。爹说,那你们就赶快准备纸墨。五月和六月齐声说了一句戏词“高台已筑就,单等东南风”。

爹看了一眼后炕,他们果然已经把要准备的都准备好了。炕桌上放着碟子,碟子里倒了墨汁,墨汁里泡着毛笔,大红纸也裁好了。就按你们的意思,今年我们过个早年,爹说。

爹提笔想对联。五月说,“天增日月人增寿,春满乾坤福满门”。爹欣赏地看了五月一眼,开写。

从五月能记事起,全村的对联都是爹写,年三十写一整天,直写到天麻麻黑,还写不完。别人家都在吃年饭了,他们才忙着贴对联,请“三代”(家神牌位)。今年他们决定早早地动手,争取过个早年。

五月接过“春满乾坤福满门”往地上放时,六月抢先说,“向阳门第春常在,积善之家庆有余”。爹高兴地说,六月出息了,去年写的对联,今年还记着,上学肯定是个好学生。

这时,爹哎哟了一声,提了笔看着对联。五月就知道爹把字写错了。看时,爹果然把“在”写成了“来”。五月念了一遍“向阳门第春常来”,说,可以的。爹没有肯定,也没有反对。又看了一会儿,说,通是通,可是别扭。五月说,只要通了就行。爹说,不行,别人看了要笑话的,尤其是你舅舅。五月说,我舅舅说今年不来,堆堆要来呢。说着,拿了对联去地上放了。爹说,堆堆也识字呢。六月说,要不重写吧。爹说那不白白地把一绺纸浪费了。六月说,要不等一会给别人家。爹说,那不行,咋能把一个错对联给别人家呢,六月你这点不好。说着,写下“积”字。六月说那就给瓜子家,反正他家没人去。不想爹陡地停了笔,定了神看六月。五月知道爹生气了,忙说,马上就要过年了。

五月的提醒见了效,爹把刚才端得很硬的架子放下来,一边写“善”字,一边给六月说,正因为是瓜子家,就更不能给他们,知道吗?五月和六月不知道,却屈从地点了点头。爹说,只有小人才欺负瓜子,知道吗?五月和六月又点了点头。五月说,六月年一过就长大了。爹说,我说的小人,不是没长大的人,而是那种品德不好的人,有些人即使活到一百岁,还是小人,知道吗?

干爹,起来了吗?是葵生的声音。他们已经来了!六月急得差点要尿裤子了。葵生一来,地生就会来,地生一来,金生、德全、德成、回缠……而他们一来,爹就会放下自家的给他们写。等给他们写完,天就黑了。

爹果然放下自家的,给葵生写。爹让六月去厨房看馍馍熟了没有,给葵生端些。

人越来越多,屋里坐不下了,就蹲在房台子上。爹让五月把旱烟放到院里,把火炉也端到院里。今天没有功夫招呼你们啊。大家说,你把毛笔招呼好就行。德全说,五爷把年写红了。爹就笑。德成说,五爷你也到过手的时候了,不然,你这一百年(过世),谁还能提得起笔啊。爹写得更加起劲,好像大家的好日子就在他的笔头上,点金是金,点银是银。不多时,就是一院的红。五月能够感觉得到,满院的春和福像刚开的锅一样热气腾腾,像白面馒头一样在霭霭雾气里时隐时现。大家看着满院红彤彤的对联抽烟,说笑,五月和六月幸福得简直要爆炸了。

人们陆续把对联拿走,家里渐渐安静下来。爹放下笔,坐在炕头抽烟,抽得十分狠,就像是一头渴急了的牛一猛子扎进泉里喝水。抽了一会儿,爹问,谁家的对联还没有写?五月掐着指头算了算,说,全写完了。爹说咱贴对联吧。爹从五月手里接过“天增日月人增寿”和新笤帚,左手拿了“天”,按在门框上边,右手里的笤帚搭在“增”字上往下一扫,“天增日月人增寿”就乖乖地趴在门框上。五月一下子觉得右边的这个门框有意思起来。接着,爹又把,“春满乾坤福满门”贴在左边的门框上。

整个门洞哗地一下红了起来。五月看了看爹的脸,爹的脸红彤彤的,看六月的脸,六月的脸也是红彤彤的。五月想,这也许就是年的颜色吧。

(节选自郭文斌小说集《药王品》,略有删改)

1.下列对小说相关内容与艺术特色的分析鉴赏,不恰当的两项是( )| A.五月善察言观色,投人所好。看到六月的话惹爹生气了,连忙说道“马上要过年了”;六月年幼,率直,性子有点急。爹爹提笔想对联,他和五月抢着提醒爹。 |

| B.“爹放下笔,坐在炕头抽烟,抽得十分狠,就像是一头渴急了的牛一猛子扎进泉里喝水”,形象夸张的比喻,既表现了爹写对联的辛苦劳累,又表现爹写完后的满足舒畅。 |

| C.小说语言朴实生动形象,富有生活气息。如“满院的春和福像刚开的锅一样热气腾腾,像白面馒头一样在霭霭雾气里时隐时现”等。 |

| D.小说情节虽简单,但作者用大量的动作描写、语言描写生动塑造人物群像,展现了一幅生动的民俗民情画卷。 |

3.小说结尾“五月想,这也许就是年的颜色吧”,有人据此建议将“年的颜色”作为小说题目,你认为恰当吗?请结合文本加以分析。

两位小保姆的故事

刘醒龙

小时候住在山里,每当黄昏来临,如果没有别的事情吸引,我就会出神地望着远处山腰上的那棵大樟树。传说黄昏是一天当中灵魂开始出没的时候,月光落地,清风入夜,这些都是它的背景。

女儿尚小的那几年,家里前后请过几位小保姆。之所以做不长,大部分是因为她们思家心切,但也有两位例外。

早来的那位女孩,初中毕业。朋友们特地介绍说,她家离大樟树只有两里路。大樟树本是一棵有名的树,那地方原本叫满溪坪。也就二三十年的时间,作为地名的满溪坪就没有人叫了,而换成了大樟树。女孩来之前正在山上采茶。一见面我就问她,那棵大樟树还在不在。女孩回答说,在,已被列为县里重点保护的古树了。

女孩一来就明白地表示自己最多只做半年。我开始还不太在意,以为是想家的另一种说法,后来才发现女孩是当真的。她之所以愿意出来,是想挣钱给父亲治病。从中介绍的朋友先前就说过,女孩的父亲患了食道癌。所以,女孩拿到第一份工资后就委托我们替她存起来,连一分钱都舍不得花。

正好半年的那天晚上,女孩突然对我们说,她要去汉口中山大道的某个地方买能治食道癌的药。女孩要买的那种灵芝做成的药,媒体上已不止一次披露,其治癌的功效是假的。女孩言之切切的样子,让我们不好直接提出忠告,只好答应说,我先去看看情况,然后再带她去。同时费尽心机地将披露相关情况的文章找出来,放到她的房间里,希望她看过后,能有所转变。在接下来的几天里,女孩反而更加迫切地反复催问我们,何时让她去汉口买药。从汉口回来后,她一分钟都不肯等待,当即就要去车站。她说:“我要给我的父亲送药回去。”

送别的路上,我有些恍惚。坦率地说,这半年我们对女孩的表现不能说是十分满意。在车站里,上了车后,她回头默默看我的那一眼,突然让人心酸极了。

几年后的某一天,在东湖边的那处咖啡馆里,很静的时候,忽然听到邻座的人轻声提及一个曾经耳熟能详的名词。女孩走后不到一年,这种以灵芝为名的名噪一时的所谓特效药,便从社会信息传播途径中全面消失了。邻座的人说,父亲生病后一向认为癌症是不治之症,不肯吃药花冤枉钱,也不知为什么,大概是广告做得太诱惑人了,突然同意试试这种药。他花了几万元买回来的药,还没吃完,父亲就走了。其实,他明白那药是假的,可是父亲都病成那个样子了,做儿子的还能做什么哩!听话声十分深情,但从面容上看十分平静,就像长在几里外的大樟树,风暴来袭,也吹不动一片叶子。

乡村的大樟树是一种活生生的哲理。在远处遥望樟树的人,内心比每天都能享受樟树荫蔽的人还要丰富。明白真相的时候,倒让我们的内心变得格外无助。

之后来家带孩子的第二个女孩,心地十分善良,女儿和妻子十分满意,过年时,还专门开车送她到离家最近的小路口。说好,过完年她就回来,并且将回程的车票钱都给了她。女孩穿着妻子送给她的那件红色呢绒大衣,在冬日的原野上一路走走停停。我们一直等她到正月底,仍没有任何音讯。难得全家都很满意的女孩不辞而别,对我们来说是一个小小的打击,于是我们决定,不再找小保姆了,家务事早前就请了钟点工来做,孩子则由自己来带。这样过了半年之后才听说,女孩非常想再来,却没有钱搭车,连同我们给的返程车票钱,她都给了母亲,一半用作长期卧病不起的父亲的医疗费,一半用作年后弟弟上学时的报名费。得到消息的时候,女孩已再次来到武汉,跟着同村的人一起在离我们家不远的长江二桥附近的一个建筑工地上做零工。

几年之后,妻子还在提起这个女孩,想不通长江二桥离家如此近,她到武汉后,即便不来打个招呼,怎么就不肯来个电话呢?或许,是那张返程车票梗在中间,成了打不通的大岭关山。女孩一定是觉得自己做得不好,拿了车票钱,人却不来。

其实,真正惭愧的是我们,是我们在衣食无忧的生活中过得久了,用以体察周围的智慧锈蚀了。

灵魂出现在我们身边,并非总是伴随命运的起承转合。有时候,它宁可成为一张车票,或者干脆就是一包借灵芝之名的药。

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文章写“我”一见到第一个做保姆的女孩时,就向她打探大樟树的情况,表达了作者对大樟树具有非常深厚的情感。 |

| B.文章写“我”费尽心机将披露“治癌假药”的文章放在她房间,女孩却仍然催促“我们”去买药,以此暗示女孩单纯幼稚。 |

| C.文章插入“我”在咖啡馆听到男子明知假药却仍然花几万元把药买回来给父亲吃的故事,有力地映衬第一个保姆的行为。 |

| D.文章开头写“灵魂开始出没”,结尾又说“灵魂出现在我们身边”,首尾呼应,读完全文,我们发现作者时时在剖析“灵魂”。 |

3.文章通过叙述两个小保姆的故事,抒写作者的多种情感,试结合原文加以分析。