材料一 中国一向是世界上最富的国家,就是说,土地最肥沃,耕作最精细,人民最多而且最勤勉的国家。然而,许久以来,它似乎就停滞于静止状态了。今日旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告,与500年前视察该国的马可·波罗的记述比较,几乎没有什么区别。 ——亚当·斯密《国富论》(1776年)

材料二 专家闻一在《凯歌悲壮》里,把苏俄的历史分为五个时期:凯歌年代、退却年代、剥夺年代、战争年代和战后年代。他认为1921一1927年是苏俄历史上的“退却年代”。

材料三 为了解决农业危机,罗斯福政府同农场主签订了大量减少耕地面积的合同,并销毁小麦、马铃薯和牛奶等农牧产品,屠杀猪、牛、羊等牲畜。

材料四 自2010年下半年以来,在食品价格较快上涨、流动性充裕较强等因素共同推动下,我国居民消费价格不断走高。特别是粮食、蔬菜等生活必需品的价格涨幅往往达到两位数。为此,党和政府已经采取了增加供应、促进流通、打击炒作等一系列措施。

请回答:

(1)你是否同意材料一中“中国经济‘停滞于静止状态’”的说法?请从经济政策调整的角度说明理由。

(2)材料二提及的“退却年代”在国家农工商政策上有何表现? 列宁称这种“退却”让苏俄(联)“打破了坚冰,指明了航向”,谈谈你对这句话的理解。

(3)指出材料三、四中政府调整经济政策目的的共同之处。

相似题推荐

材料一:唐宋之际,对经济领域效率的注重逐渐取代了平等。宋代经济效率的提高,包括土地产权逐渐由国家平均分配土地的均田制向土地私有转换,出现了产权的明晰化趋势,国家权力对某些新兴经济领域控制相对薄弱。放宽视野从长远来看,宋代是向大农业集约体系转换的发动期。集约农业的逐步出现,正是农业领域经营效率提高的表现。但经济效率提高的另一面,是对平等的淡薄、财富及资源的更高程度的转移与集中。宋代“田制不立”,土地私有制发展,所谓“贫富无定势,田宅无定主”。土地兼并盛行,形成“富者有弥望之田,贫者卓锥之地,有力者无田可种,有田者无力可耕”的现象。

——摘编自谢元鲁《唐宋制度变迁:平等与效率的历史转换》

材料二:美国的农业是世界上最具代表性的现代农业之ー,在世界农业中占有十分重要的地位。20世纪30年代之前,美国首先通过拍卖公开出售公有土地,继而向拓荒者免费赠送土地,并在20世纪初确定了以家庭农场制为主的土地制度。可以说,家庭农场制度是美国农村土地经营制度运行的基础与发展的前提。总的未说,美国的土地流转制度因其有效的制度保障,以及以土地私有权为基础的家庭农场制度,使得土地在流转过程中能够达到产权边界明晰,在市场上的买卖出租都有很大的自由度,能很好地得到市场的调节,而且对于农场的权力方面有很好的法律保障,促进了美国的农地合理地进行流动,农地经营规模能够随着经济的发展而不断扩大,形成了比较稳定的农地流转制度。

——摘编自何顺果《美国史通论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋朝处理土地问题的特点,并分析其产生的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪前期美国解决土地问题的措施,并综合上述材料说明从中外土地制度的变革中得到的启示。

材料 明初实行海禁政策后,“百货不通,民生日蹙”,沿海居民“连结为乱”,入贡国家日渐减少,如自弘治元年至弘治六年,自广东入贡的海外国家仅占城、暹罗各一次。不过,私人海外贸易却逐渐发展起来,加上倭寇屡打不绝,明政府逐渐认识到“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇"、隆庆元年(1567年),明穆宗宣布解除海禁,允许民间私人远贩东西二洋。不久又开放福建漳州府月港(今福建海澄),并以月港为治所设立海澄县,建立督饷馆,负责管理私人海外贸易并征税。明朝出现一个比较全面的开放局面,史称“隆庆开关”,隆庆开关后,“倭渐不为患”。进出口税制逐步完备,由抽实物税改为抽银,据估计,明神宗万历元年(1573年)至明思宗崇祯十七年(1644年)的72年间,全世界生产的白银总量的1/3涌入中国,共计约3.53亿两。贵重的硬木(红木)大致是隆庆年间大量进入中国的,硬木家具获得了收藏行业的高度追捧。东南沿海不少渔民和商人开始在东南亚一带定居。

——摘编自《中国古代海洋贸易的绝响“隆庆开关”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“隆庆开关”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简评“隆庆开关”的积极影响。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代自宣德以后,在我国大部分省区内发生过规模巨大的流民浪潮。这些流民的出现,其根本原因是皇族、勋戚、官僚地主通过赐田、投献、圈占等手段,侵占小农土地;苛重的赋役,使农民不堪负担而逃亡。其直接诱因是全国范围内大部分地区不时出现严重自然灾害,迫使无数失去土地的农民携老扶幼、背井离乡,汇集成一股洪流,对当时社会产生重大影响。在此基础上,社会力量发生了新的分化,传统的四民之说已经无法规范社会大发展下社会各阶层力量的新变化。正是在这种前提下,明人姚旅才重新提出了“二十四民”之说。所谓的二十四民,就是在士、农、工、商、兵、僧之外,新添了“十八民”。

——摘编自《流民对生态环境的破坏与明代农业生产的衰变》

材料二 从16世纪开始,英国通过社会流动给整个社会注入了活力,英国社会各个阶层在社会流动中表现出不同的特征:贵族的开放是单向度的;中间阶层向全社会成员开放,成为一个生机勃勃的社会阶层;社会下层逐渐向无产阶级过渡,为新社会准备了一个重要的部件。这种频繁社会流动的一个主要表现是贵族构成发生变化。虽然贵族的总数基本不变,但是贵族构成却发生了变化。伊丽莎白任命的十八名贵族中,只有两人是老贵族家庭或皇室亲属,绝大部分贵族都是新贵族。他们由非贵族阶层跻身贵族阶层,甚至一跃而成为贵族。

——摘编自姜德福《16—18世纪英国贵族的成员流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明代流民出现的原因,指出明代社会阶层流动还有哪些表现形式。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括导致近代英国阶层流动的因素,并说明社会流动对中英两国产生的不同影响。

材料一 20世纪20-30年代,社会主义苏联在短短十几年里,成功地把一个落后的农业国建设成为世界第二大工业国,走完了西方几乎花二百年才走完的路程。……1933年期间,苏联大批引进先进技术设备,高薪聘请大批外国专家和技工,派遣2000多人出国考察、学习和留学。

——《苏联兴亡史》

“(苏联)五年计划 (1928-1932年)引起了全世界的关注。尤其是因为同一时期西方经济的崩溃。……因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿”

——斯塔夫里阿诺斯 《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二三十年代苏联取得的巨大成就及原因。从西方自身境况角度指出其对苏联从“怀疑”到“模仿”的态度转变的原因,这种转变说明了什么?

材料二 1978年到1984年,城市企业改革主要是通过扩权让利,使企业拥有一定的经营自主权。1984年,中共十二届三中全会指出:“要突破把计划同市场对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和适用价值规律。”1984年到1988年,国家指令性计划工业产品品种由1123种减至50种。1983 年后,私营经济成批出现。1988 年,国家以法律形式确认了私营经济的合法地位。……1992年,中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

——王玉茹《中国经济史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国20世纪70年代末以来中国经济发生变化的表现和历史背景。

(3)根据材料一、二,概括经济体制变革应遵循的基本原则。

中国铁路营业里程变化图

中国火车机车的发展历程

大清慈禧太后时代,英国进贡给老佛爷 1950年9月修复组装的 1964年制造出中国第一台经过重大技术改进的

一辆火车,后面只有一节车厢。 一台日本蒸汽机车。 “和平型”干线货运机车。

1973年设计制造出我国 2007年我国首列世界先进的“和谐号”动车组列车

第一台交直流电传动干线机车

从图片中提取相关的历史信息,拟定一个主题,并统合所学知识进行说明。 (要求:明确写出所拟主题,说明必须有史实依据)

【推荐3】阅读下列材料,回答相关问题。

材料一全会指出,实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的的管理方式、活动方式和思想方式,因而是一场广泛、深刻的革命。

材料二农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,增产幅度很大。“凤阳花鼓”中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

材料三《对外开放格局示意图》

材料四搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。开始的时候只有三分之一的省干起来,第二年超过三分之二,第三年才差不多全部跟上,这个发明权是农民的。

——摘自《邓小平文选》

请回答:

(1)材料一反映的是中国共产党历史上的哪一次重要会议?

(2)材料二中,以“包产到户”、“大包干”为主要表现形式的农村经济体制改革被称做什么?产生了什么作用?

(3)据材料三,结合所学知识,指出最早设立经济特区的两个省份。简述我国的对外开放格局,并指出这种对外开放格局所呈现的特点。

(4)依据材料四和所学知识,指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。

材料一 "我们计划(我们计划农周地设想也许较确切)无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配,现实生活说明我们错了。"为了尽快摆脱危机,列宁开始逐步开放货币和市场允许商品流通,允许农民将粮食在市场上自由交易,给予企业一定的经营自由,实行国家资本主义经济,利用资本主义发展社会主义。但列宁同时强调"新经济政策并不是要改变政府统一的经济计划,而是在国家的正确调节引导下活跃国内商业"。

—摘编自《列宁全集》等

材料二 1979年,在同加拿大麦吉尔大学东亚研究所主任林达光的谈话中,邓小平这样回答前者的提问∶"说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,肯定是不正确的。"1982年秋,中国共产党第十二次全国代表大会表达了这一时期计划与市场的关系为"计划经济是主要因素,市场监管是补充的"。1990年2月,"计划派"在《人民日报》刊发了系列文章,认为"市场经济,就是取消公有制,就是说,要否定共产党的领导,否定社会主义制度,搞资本主义","社会主义经济只能是计划经济"。

——摘编自张兴祥洪永森《对计划与市场关系的再认识——从列宁到邓小平》

——摘编自张兴祥洪永森《对计划与市场关系的再认识——从列宁到邓小平》

材料三 改革开放后,邓小平在"什么是社会主义,如何建设社会主义"这一问题上回归到列宁的逻辑起点,并沿着相似的路径进发,既继承后者的思想,又大大超越后者,比后者走得更远。

——摘编自张兴祥洪永森《对计划与市场关系的再认识——从列宁到邓小平》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括列宁关于计划与市场的思想,分析其意义。

(2)依据材料二,结合所学知识,分析改革开发初期,党对计划与市场的关系定位的影响。

(3)依据材料一、二、三,结合所学知识,简述对邓小平"回归到列宁的逻辑起点""比后者走得更远"这一观点的认识。(要求∶史实明确,逻辑清晰,结论正确。)

材料一 十月革命爆发后,美国通过武装干涉、经济封锁等手段企图扼杀苏维埃政权。年轻的苏维埃意识到要在帝国主义的包围中生存,必须要建立强大的物质基础和军事基础。但是,俄罗斯帝国时期建立的工业基础已被战火摧残殆尽,西方国家对苏联又采取经济封锁,工业的发展缺少国内和国际的有利环境。1929年资本主义国家爆发经济大危机,美国等国家自顾不暇、商品滞销,需要扩展海外市场,这给苏联利用资本主义国家间的矛盾和困境来引进先进的技术、人才、装备提供机会。

——摘编自兰庚泽《苏联工业化中的美国因素》

材料二 苏联一五计划开始后,在引进西方先进技术上由租让、合营公司的形式转为进口机器设备或者聘请外国公司承建工厂的形式。通过与美国公司签订技术援助协定,设计、装备苏联的重要项目。1929-1945年,苏联与西方国家共签订了217个技术援助协定,其中美国139个。1933年,在经贸关系改善的基础上,苏联和美国建交。当美国等资本主义国家走出经济危机的阴影后,苏联从美国引进的技术开始减少,1937年比1931年减少了87%,1937年进口机器只占国家总需求量的0.9%.

苏联在引进的项目上,成套设备过多,技术专利较少,消化、创新能力较弱。在引进的效率上,主管部门层层审批、办事拖拉,基层企业往往也缺乏热情。

——摘编自姜凌《苏联利用外资、引进技术的特点》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联工业化过程中引进美国技术的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评苏联对外国技术的引进。

材料一 我国极大多数农民都经营着细小的个体经济,我们把我们拟定的共产主义社会纲领中可以实现的东西先建立起来,这在某种程度上脱离了广大农民的常规,……我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。

——《列宁选集》

材料二 1933年5月12日,美国国会通过了第一部《农业调整法》。该法案采取的主要策

略是“限额耕种”,农户自愿与政府签订市场协议,凡是根据政府“按户分配耕地面积计划”,“自愿”减少耕地、限制产量的农户都可以得到政府的津贴。……当时实行《农业调整法》时,引起了美国民众的强烈抗议,那些正在债务中挣扎的农场主们也不明白为何要控制种植,他们对农业调整议案也抱有戒心。

——《政府对农业的“哺育”——浅析罗斯福新政的农业政策》

材料三 “社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾。我们改革经济体制,是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面。这种改革,是在党和政府的领导下有计划、有步骤、有秩序地进行的,是社会主义制度的自我完善和发展。改革的进行,只应该促进而绝不能损害社会的安定、生产的发展、人民生活的改善和国家财力的增强。

——选自《十二大以来重要文献选编》

阅读材料,回答问题:

(1)依据材料一并结合所学知识分析,“我们犯了错误”指的是什么?为纠正这一错误,采取了什么措施?

(2)依据材料二结合所学知识分析,美国国会通过《农业调整法》的背景是什么?针对民众的“抗议”和“戒心”,你如何理解“限额耕种”的积极作用?

(3)依据材料三从产生的原因和结果两方面分析家庭联产承包责任制的正确性。

【推荐1】阅读材料,回答下列问题。

材料一 列宁说:“我们计划用无产阶级国家直接下命令的办法,在一个小农国家里按照共产主义原则来调整国家的产品生产和分配,现实生活说明我们错了……既然退却才是正确的,那我们就必须退却。”

——《苏联的共产主义》

这次全球经济危机……震撼了整个资本主义世界。欧美开始转向苏联寻找出路。一时之间,在以美国为首的资本主义国家里,“计划”成为最时髦的名词。

——《大国崛起》

材料二 在1933年到1934年初,统制经济这名词有如雨后春笋般的出现于报刊著作上。国民政府专家罗敦伟认为“九一八”之后,中国“真正求得国难出路的基本方策”应是实施“统制经济”。他批评中国的经济学者大半是“自由主义的理想者”,那不过是一个“梦幻”,而“事实告诉我们,许多国家都向统制经济途上进展”,如德国、英国、意大利、美国及日本,苏俄更是如此,各国“差不多是想把政府化为生产的管理机关。”他认为,在中国实施统制经济政策对于“中国民族资本之凌乱散漫,社会秩序之纷乱无章,政治社会之变化莫测”,是一剂良方。

——摘编自蔡双全《简析20世纪30年代学术界关于“统制经济”与“自由经济”之争》

(1)根据材料一,并结合所学知识,列宁的“退却”和美国的“计划”各指何事?两者各有何突出特点,其实践产生了哪些相似效果?

(2)根据材料二,指出罗敦伟“统制经济理论”的核心及其目的,根据材料分析影响该理论产生的国际因素。

材料一 生之有时,而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今趋民而归之农,皆著于本,使天下各食于力.末技游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所也.

——贾谊(论积贮疏》

材料二 1921年,列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲动的办法……实行社会主义生产和分配的原则尝试已经挫败了.政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退回到国家资本主义上去……”

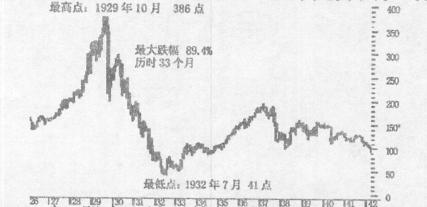

材料三 下图是20世纪20年代至40年代美国股市走势图回答:

(1)概括材料一体现的经济主张及其理由。

(2)材料二中“冲动的办法”和“退回到国家资本主义上去”的措施分别是什么?依据材料和所学知识,分析列宁为什么要调整政策?

(3)依据材料三,分析1929~1932年和1933~1937美国股市走势有什么不同?指出20世纪30年美国在经济发展模式上有何新的突破?

(4)综合上述材料,谈谈经济政策对社会发展所起的作用。

材料 大战爆发后,第二国际各国社会民主党大都采取护国主义立场,因而转到本国政府方面,第二国际破产。列宁和他领导的布尔什维克党在对待帝国主义战争问题上坚持正确的路线,不断揭露战争的帝国主义性质,并团结各国革命的社会民主党人,努力引导本国人民以革命行动反对本国资产阶级政府的战争政策。

德国社会民主党内以卡尔·李卜克内西、卢森堡、蔡特金、梅林和威廉·皮克为代表的革命左派,坚决反对帝国主义战争,提出无产阶级的“敌人在国内”、“以战争反对战争”的革命口号。1916年他们组成“斯巴达克团”。5月1日在柏林发动了反战示威。李卜克内西为此而被捕判刑,更引起了许多城市的罢工抗议。1916年参加罢工的达12.9万人,1917年增到66.7万人。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出一战期间国际工人运动发生的主要变化。

(2)根据材料并结合所学知识,说明第一次世界大战改变国际政治格局的主要依据及启示。