材料一 在古文明中只有中华文明绵延数千年而未被中断,成为人类历史上延续最长的文明,在经历了外族入侵、朝代更替以及半殖民统治后依旧延续至今。相比之下,其他古文明和社会因种种原因而中断。例如,古埃及和希腊文明因罗马人的入侵而中断,内部腐败和战场失利则断送了罗马帝国的辉煌,波斯人结束了巴比伦的繁荣。

——摘编自[美]熊玠著《大国复兴:中国道路为什么如此成功》

(1)依据材料一,概括指出其他古文明中断的原因。结合所学知识,分析中华文明历久不衰的原因。

材料二 子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

——《论语》

(2)材料二反映了哪两种治国理念?在当今时代背景下,你如何认识它们?

材料三 在现代东亚世界,新加坡提出了“亚洲价值”,主要是指东亚受儒家文化影响的价值体现。其被概括为五大原则:一、社会与国家比个人重要;二、国家之本在于家庭;三、国家要尊重个人;四、和谐比冲突有利于维持秩序;五、宗教间应互补、和平共处。

——摘编自吕元礼著《亚洲价值观:新加坡政治的诠释》

(3)有学者认为:“亚洲价值”体现了传统价值观和现代价值观。依据材料三,你如何理解此学者的观点?

相似题推荐

材料一 中国文化往往是进进出出,一会儿进入儒家,一会儿进入佛家,一会儿进入道家。清代的雍正皇帝可以代表历代开明皇帝的思维,用儒家治国,用佛家治心,用道家治身体。基本上是多元并举,不仅国家是这样,老百姓也是这样,谁也不排斥,这是中华文化非常好的.开放互融的态势。

——摘编自余秋雨《中华文化的民族性与时代性》

材料二 中国文化的交融创新图示:

从上述材料中提取有效信息,自拟一个具体论题,并结合中国文化发展演变的史实进行简要阐述。(要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。)

【推荐2】材料一、“惟官有书,而民无书……惟官有学,而民无学”。

材料二、“古之王者……莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序以化于邑;渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。”

——《汉书.董仲舒传》

材料三、1949—2016年的新中国教育

(1)材料一描述的教育状况什么时候被打破?依据所学知识分析发生变化的原因。

(2)材料二董仲舒重视教化,汉武帝采纳他主张的目的是什么?政府是如何具体实施的?

(3)依据以上材料,谈谈你对教育发展的认识。

材料一

论其学风,不徒先后有殊,亦复东西有别。东方齐鲁学人,大率尚文化,重历史,其学风对象,以整个社会为主,重一般之人生,不以狭义的国家富强为出发点。故其议论思想,往往求为整个社会谋彻底之改进。此为儒墨两家所同。其后道家继起,其论学态度亦复同也。至三晋之士,则其目光意气,往往仅限于一国,仅以谋其国家之富强为基准,其用意所在,仅就现状粗加以革新,并不能注意及于整个之社会,全部之人生。其思想大体,仅为因利就便,趋于目前之功利而止。故其议论,往往尚权力而薄文化,重现实而轻历史。则兵家法家纵横家皆然。此则其大较也。至于秦,偏处西陲,其文化程度较东方为远逊。其所赖以兴国措政,以追逐于时代潮流急转直下者,则尽东土之士也。

--—钱穆《秦汉史》

材料二

春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

--—摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料三

在儒家早期的经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

材料四

天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫。诸所受命者,其尊皆天也。虽谓受命于天亦可。

--—《春秋繁露》

盖使朝廷之上,闾阎之细,渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气,天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

--—《明夷待访录》

(1)指出材料一和材料二对于诸子百家评论的意旨之不同。举例说明“其议论思想,往往求为整个社会谋彻底之改进”。

(2)据材料一和材料二概括春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点,结合所学知识指出这一现象对中国古代学术、思想发展的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出先秦儒家民本思想的主要内涵及其理想的政治。

(4)据材料四结合所学知识,指出中国古代民本思想的变化情况。

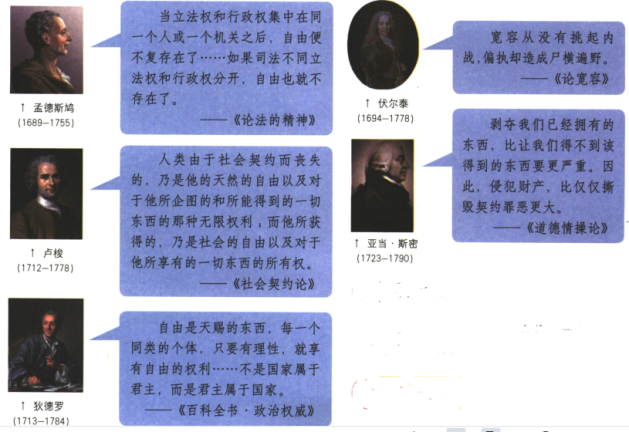

材料一 “……难道农民的儿子生来项上带着圈,而贵族的儿子生来在腿上带着骑马的刺吗?……一切享有天然权力的人,显然是平等的。……除了法律之外,不依赖任何别的东西,这就是自由人。……

——伏尔泰《哲学通信》

材料二 “……政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人,几个人或多数人,因为一切有权力的人都容易滥用权,这是万古不易的一条经验。为此,提原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政制,其中各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。”

——摘自孟德斯鸠《罗马盛衰原因论》

材料三 卢梭在《社会契约论》中认为,人是生而平等的,社会存在着人们共同利益的“公益”,为了维护这种利益,人们都要遵守契约。他主张在社会契约面前,人们遵守同样的制约,享受同样的权利,以此反对专制和封建等级制度。他提出,当统治者撕毁社会契约时,人们有权推翻他。

材料四 启蒙思想家们,呼唤用理性的阳光驱散现实的黑暗,努力构建一个民主和科学的美好时代。……康德提出:要有勇气运用自己的理智!

——人教版普通高中课程《历史》必修三

请回答:

(1)材料一中伏尔泰阐述了什么思想?其思想对西方世界产生了怎样的影响?

(2)材料二中孟德斯鸠阐述了什么思想?其思想对西方政治理论有何影响?

(3)概括材料三中卢梭的基本观点

(4)材料四中的“理性”指什么?用一句话概括启蒙运动的历史意义。

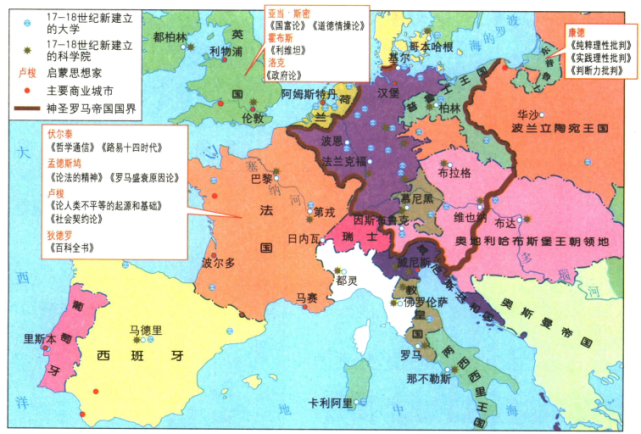

17-18世纪,欧洲新兴资产阶级要求进一步反抗封建专制统治和教会思想束缚,启蒙运动由此兴起。

启蒙运动示意图

(1)看一看与文艺复兴运动相比,启蒙运动在地域和内容上有哪些不同?

(2)想一想谈谈你对“启蒙”的理解。

材料一 中国思想史的黄金时代在春秋战国时期出现,得益于此时丰厚的文化积累,在沉积和发酵了两千多年后,内部的压力已经足够大,加上适当的外部条件,就出现了春秋战国时的文化大喷发、思想大爆炸。

——王磊《一个黄金时代的形成与终结——对战国百家争鸣现象的一种解读》

材料二 文艺复兴是14世纪中叶到17世纪初在欧洲发生的思想文化运动。它只限于社会上的少数英才——学者、文人和艺术家的活动,但是它所宣扬的思想不啻是向长期以来在基督教神学笼罩下陷于沉闷窒息的西欧社会送来的一股清新的气息,把绝大部分有文化教养的人士从中世纪的昏睡中唤醒过来。他们怀着一种复古的心情去挖掘古代遗产,力图恢复古典文化艺术,使之“再生”。文艺复兴并非对于古典文化的“亦步亦趋”的简单模仿,而在很大程度上是一种创新。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上卷)》

材料三 这些思想家在经济领域中的主要口号是国家对自然经济力量的自由发挥作用不得干涉……在宗教方面,伏尔泰说,“如果在英国仅允许有一种宗教,政府很可能会变得专横……但是,当有大量的宗教时,大家都能幸福地生活、和睦相处。”在政治方面,卢梭在其著作中说,“所有公民在建立一个政府的过程中,把他们的个人意志熔合成一个共同意志,同意接受这共同意志的裁决作为最终的裁决”……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时文化大喷发、思想大爆炸的“内部压力”与“外部条件”。

(2)据材料二,概括欧洲文艺复兴运动的特点。

(3)据材料三,概括启蒙思想家们的主张。结合所学知识,归纳启蒙运动对欧洲社会的积极作用。

(4)综合上述材料并结合所学知识,启蒙运动把人文主义思想发展到怎样的新高度?