材料 19世纪末,所有新兴大国都在迅速扩张海军以加强对海外殖民地的控制和争夺。威廉二世在1888年继位后多次演说中提出扩建德国海军计划,该计划也得到与海军有关的重工业以及航运公司等的大力支持,各个阶层和许多政党也表示坚决支持,建立一支强大的舰队变成了德意志人民的普遍愿望。世界第二工业强国的经济技术宏观支撑也为德国海军迅速发展提供了强大的支持。海军元帅蒂尔皮茨于1898年和1900年先后出台两个海军法案,同时启动造舰计划和公海舰队建设,并筹备好未来海上作战计划。1899年,德国共有威廉港、基尔和但泽等32家造船厂,蒸汽机、火炮和钢铁装甲等几项关键海军技术也取得了重大进步,使得德国能够在本国船厂建造世界一流的战舰。一战前德国海军发展成为仅次于英国皇家海军的世界上第二强大的海军部队。

——据李富森《威廉二世时期德国海军战略与政策研究》

(1)根据材料,概括德国海军迅速扩张的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析德国海军迅速扩张的影响。

相似题推荐

材料 巴尔干地区长期以来是奥匈帝国、俄罗斯帝国、奥斯曼帝国势力交汇之处,但随着民族解放运动蓬勃兴起,塞尔维亚、希腊、罗马尼亚、保加利亚已先后独立。由于这里民族众多,分属东正教、天主教和伊斯兰教,又交错居住,导致领土纠纷复杂,再加上大国的争夺,成了欧洲的“火药桶”。20世纪初,巴尔干地区的民族主义进一步高涨,塞尔维亚倡导“大塞尔维亚主义”,希望将塞尔维亚血统的各个民族统一起来。沙皇俄国也企图进入这一地区,在“泛斯拉夫主义”的旗号下支持“大塞尔维亚主义”。奥斯曼帝国也试图“重返欧洲”。奥匈帝国对此极为恐惧和仇视,于1908年10月7日单方面宣布正式吞并波斯尼亚和黑塞哥维那,挑起了波斯尼亚危机。

塞尔维亚政府闻讯立即进行战争动员,并得到沙俄的暗中支持。但是奥匈帝国在德国支持下态度强硬,向塞尔维亚发出最后通牒,要求它无条件承认“吞并”,解除动员。塞尔维亚政府在俄国劝告下被迫屈服。巴尔干各国决定联合自保并扩大版图。1912年组建“巴尔干同盟”,同年同盟四国对奥斯曼帝国宣战,引发第一次巴尔干战争,奥斯曼帝国战败,被迫求和。

——摘编自王斯德《世界通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概述波斯尼亚危机出现的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明波斯尼亚危机产生的主要影响。

材料 统一后的意大利一直以来处于社会矛盾激化和经济危机的困扰之中。为转嫁危机,意大利决定趁英、德、 法等国卷入摩洛哥危机时,染指土耳其的北非属地的黎波里。1911年9月28日,意大利政府向土耳其发出最后通牒,抗议土耳其在的黎波里阻挠意大利的“企业活动",要求占领的黎波里和昔兰尼加。土耳其拒绝接受这个无理通牒,意土战争随即爆发。9月29日战斗行动开始,意大利从海上向的黎波里、胡姆斯及其他城市进行射击。……1911年9月25日,意陆军动员9架飞机、11名飞行员组成航空队参战(当时土耳其没有飞机,意大利约有20架军用飞机)。10月23日飞机正式参战,11月1日加沃蒂少尉向敌军营地投下4颗各重2公斤的 “西佩利”式榴弹,这是历史上的首次轰炸;1912年1月10日意大利投了数千张传单,规劝当地的阿拉伯人投降。……1912年10月15日,意土双方在瑞士签署了预定的秘密和约;10月18日,在洛桑签署了公开和约。根据和约,土耳其撤出的黎波里和昔兰尼加,并允许他们自治,这些地区实际上变成了意大利的殖民地,后改称利比亚,1943年最终赢得解放。

——摘编自李庆山《文明的毁灭与孕育》

(1)根据材料并结合所学知识,概括意土战争的实质并分析意军能够获胜的原因。

(2)根据材料并结合所学知识概括意土战争的历史地位及其影响。

施里芬曾作为下级军官参加普奥战争和普法战争,对当时指挥作战的总参谋长毛奇等人运用的集中优势兵力、实行速决战的战略战术原则有深切的理解。数年之后,他在回忆中还说:“能参加普鲁士军队经历这一伟大的战役,赢得辉煌的胜利,目睹无与伦比的欢呼场面,我感到是多么幸福啊!”

1891年,施里芬担任了德军总参谋长,他遵从德皇威廉二世的旨意,致力于德军的组织建设和军事训练,为德国将要进行的战争作了战略和战术准备,到1905年最终形成了“施里芬计划”。该计划的核心是集中强大兵力于西线,通过比利时、卢森堡和荷兰,从侧翼包围法国,采用歼灭战,闪电战的战略,先发制人,一举彻底打败法国,然后挥戈东向,对付俄国,迫其缔结和约。施里芬的战略思想除了源于毛奇的战略原则外,还受德国著名军事战略理论家卡尔·冯·克劳塞维茨的影响。克氏曾断言“法兰西王朝的心窝在巴黎和布鲁塞尔之间”,这成为德军选择战略方向的依据。

施里芬的战略学说是以单纯军事观点为基础的。他无视经济实力对速决战的影响,也不顾其他国家对德国的公愤,认为“谁抓紧时机首先占领布鲁塞尔,并征收几十亿战争税,谁就有优先权”。这样做,德国必然首先撕毁国际法,破坏比利时等国的中立,在外交上处于被动。加之,战争开始后法国的坚决抵抗与俄国迅速完成战争动员,这些都加速了施里芬计划的破产与失败。

——摘编自(德)史蒂文奥茨门特《德国史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括施里芬计划出笼的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明施里芬计划制定的主要依据,你如何看待施里芬计划破产这一史实?。

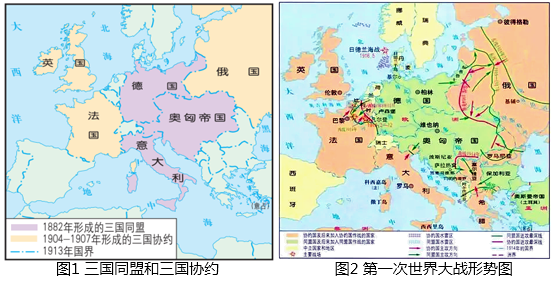

阅读下列图片,回答问题。

(1)图1中欧洲政治格局有何特点?造成这一格局的基本矛盾有哪些?比较上面二图指出同盟国内部有何重大变化?说明了什么?

(2)据图2概括第一次世界大战的特点。从图中可以看出,同盟国作战面临的最不利条件是什么?有何影响?

材料 奥地利和德国都是以德意志民族为主体的国家。早在第一次世界大战前后,两国出于不同的目的,都有合并的意向,然而《凡尔赛和约》明确规定严禁德奥合并。1933年纳粹党夺取政权后,鉴于奥地利重要的战略地位,希特勒开始重视德奥合并的事宜。1936年3月,德国重新占领莱茵非军事区,但却未受到英、法的干涉,奥地利新任总理许士尼格只得尽力避免德国的干涉,容忍现状。1936年7月11日,在德奥签署的一份公报中,德国政府表示:承认奥地利联邦的全部主权;双方互不干涉内政,包括奥地利民族问题在内;奥地利承认自己是一个德意志国家。1938年2月12日,希特勒要求奥地利政府完全听命于德国,否则要进军维也纳。奥地利向英、法求助未果,13日,德奥签署《关于奥地利和德国重新统一法》,奥地利正式成为德国的东方省。吞并奥地利增强了德国的经济,军事实力和战略地位,希特勒得以更加肆无忌惮地实现他的侵略和战争计划。

——摘编自高雅洁《1938年奥地利不抵抗德国原因微探》

(1)根据材料,归纳德国试图吞并奥地利的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明德国吞并奥地利的影响。

阅读下列材料回答问题。

材料一 (一战期间)美国的亿万富翁们……发财最多。他们把所有的国家,甚至

最富有的国家,都变成了向自己进贡的国家。他们掠夺了数千亿美元……每一块美元都有血

迹,都有一千万死者或两千万伤者……所洒下的鲜血。

―――列宁《给美国工人的信》

材料二 这场战争既是一个结局,也是一个开端。世界上较蒙昧的人们决不再仅

仅占据他们以前所占据的地方。在这些地方,迟早将出现独立的中国、自治的印度、代议制

的埃及、非洲人的而不仅仅是供他人进行商业剥削的非洲。从这场战争中还将出现一个不受

侮辱、有权选举、有权工作和有权生存的美国黑人民族。

―――美国黑人领袖W.E.B.杜波伊斯(1918年)

材料三 一战爆发时,各交战国军队几乎所有的运输车辆都是马拖得,卡车只是

刚刚开始使用。大战期间,汽车的机动性引起人们的关注,四个轮子代替了两条腿,步兵向

摩托化转变。

材料一说明了什么现象?指出这一现象产生的原因。

(2)“这场战争既是一个结局,也是一个开端。 ” 分析材料二中这个“开端”的含义。

(3)材料三说明了一战客观上具有哪些方面的积极影响?

(4)除上述三则材料所揭示的后果或影响外,请你结合所学知识,再列举两例第一次世界

大战对世界格局所产生的影响。