材料一 中医诞生于原始社会,春秋战国时期中医理论已基本形成,之后历代不断总结发展,理论体系博大精深,对汉文化圈国家影响深远,如日本汉方医学、韩国韩医学越南东医学等都是以中医为基础发展起来的。中医认为“道法自然、天人合一”“阴阳平衡、调和致中”。其诊断主要由医生自主通过望闻、问切等方法收集患者资料,许多非药物疗法也不需要复杂器具,其所需器具往往可以就地取材,易于推广使用。中医治病救人讲求依靠病人的自我康复能力,虽然有时也用药直接对抗一些疾病,但用药是借以调动人这一复杂、开放系统的自我组织能力而已。

——摘编自国务院《中国的中医药》白皮书

材料二 1543年,维萨里发表《人体构造论》,建立了人体解剖学,这是近代西医学的开始。到了19世纪中叶,德国病理学家微尔啸倡导细胞病理学,将疾病的原因解释为细胞形式和构造的改变,开辟了病理学的新阶段。19世纪下半叶,巴斯德通过实验证明传染病是微生物引起的。巴斯德还用减弱微生物毒力的方法首先进行疫苗的研究,从而创立经典免疫学。在临床医学上,19世纪诊断学有了很大的进步,雷奈克发明听诊器,许多临床诊断辅助手段,如血压测量、体温测量、体腔镜检查开始应用。19世纪中后期以来,预防医学和保障健康的医学对策已逐渐成为立法和行政的问题。

——摘编自余春前《西方医学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中医的特点。

(2)根据材料一二并结合所学知识,指出近代西医不同于中医之处并分析原因。

相似题推荐

材料一 两晋南北朝至隋唐五代,医学是在《内经》的理论基础上,进一步积累实践经验,而宋金时代的医学,则是在前一阶段实践的基础上进一步进行理论上的探讨与提高。这一时期多是由官府设立比较完善的医药卫生行政机构、管理机构、医学教育设施,并多次颁发药典。方书和本草医书在社会上大量涌现。还产生了一些杰出的医家和学派,金代有刘完素的河间派和张元素的补气派及张从政的攻下派,这些学派的理论主张和临床经验,对我国的医学有重要影响。这一时期在针灸科、儿科、妇科及法医学等方面均取得了较为突出的成就。

——摘编自史仲文《中国全史》

材料二 在黑死病肆虐时,大约有1/4到1/3的欧洲人口死于这场灾难,一些人由对宗教信仰的怀疑而发展为对社会不平等制度的痛恨、和反抗,以及对自己人生的深入思考,15至17世纪,人们在抗击黑死病时所采取的一些卫生措施,在客观上促进了欧洲城市公共卫生事业的发展,西医逐渐发展起来。鸦片战争以后,西医大规模传入我国,中西医论争逐渐兴起,前期争医术为主,后期争医政(人员、经费、地位)为主。一些人士批评中医不清人体结构,管理松散,肯定西医考试录取医生,精于解剖。李鸿章认为中西医方法论不同,医药有别,希望“学者合中西之说而会其通”。19世纪末《中西医粹》《中西骨骼辨正》《中西汇参铜人图说》等著述相继刊出,1910年中西医学研究会成立,“以科学方法整理中国医药”。

——摘编自王旭东《世界瘟疫历史》、赵洪钧《近代中西医论争史》

(1)根据材料一,概括宋金时期医学的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析疾疫对近代西方社会的影响。

材料一 明代处于中国历史上第四个气候寒冷期,后期异常干旱。入境外国人士的增加,使我国从未有过的传染病也开始流行。1408至1644年间,各地发生的大瘟疫达26次之多。瘟疫等传染病的流行,促使瘟病学说得到发展。中医内科理论建立在《伤寒论》之上,隋代巢元方《诸病源候论》里记载了瘟病的传染性特征。宋元以来,医家从论症、治法方面对伤寒与瘟病加以区别。明清之际吴有性著《瘟疫论》,提出“戾气说”,认为瘟病是戾气所致,由口鼻传入,进而指出戾气有不同类型,并能产生不同疫病。经过清代名医叶桂、薛雪等人的努力,瘟病学说逐渐建立起体系。

(1)概括瘟病学说的演变历程;指出瘟病学说在明清时期形成体系的原因。

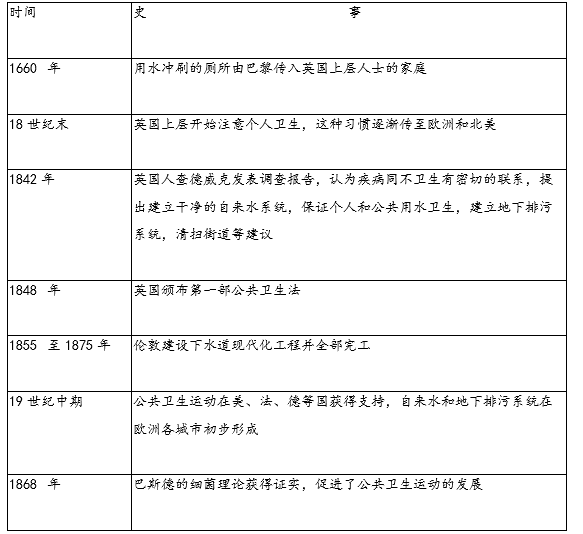

材料二

(2)归纳近代资本主义国家卫生与健康的成就;并结合所学分析其背景。

材料一 关于瘟疫传播的原因,在秦以前,大都认为是鬼神作祟,所以用傩逐疫。东汉张仲景认为气候不正常是疫病传播的原因,即“瘴气说”。隋代医学家巢元方在《诸病源候论》中第一次明确提出“疫”具有传染性。明末医学家吴又可亲自参与了崇祯年间的疫病救治,指出瘟疫是由天地间的“杂气、异气、疠气”所致,不同的气导致的疾病不同,认识到传染病有空气传播和接触传播两条途径。中医也提出一些防治瘟疫的经验方法,例如,在大寒大湿之年要小心瘟疫,防止戾气从口鼻而入,隔离病患,服用疏利祛邪的药物等。

——摘编自李今庸《中国古代对疫病的认识与防治》

材料二 19世纪上半叶,英国在工业化和城市化迅猛发展进程中,一系列公共卫生问题日益显现。公众对公共卫生问题的关注度逐渐增加,加之霍乱等瘟疫的频繁爆发,推动了政府干预公共卫生。30年代,英国出现政府干预控制疫情的迹象。从1841年开始,英国政府免费实施疫苗接种。1848年《公众健康法》是英国第一次从国家层面通过立法干预公共卫生,明确了国家和政府在维护公共健康中的职责和作用。1865年,开始着手组建以实验室为主的研究体系,该研究着眼于疾病病因理论和化学原理。为了规范防疫制度,1867年制定《防疫法》。这种科学的预防与控制疾病,推动英国公共卫生朝着科学化和现代化的方向发展。

——摘编自赵玉兰、吴俊《英国公共卫生运动的领导者:约翰·西蒙》

材料三 新中国成立后,党和政府开展了大规模的城市公共卫生治理工作,各大城市组织了大规模的卫生防疫宣传和环境卫生工程建设。同时,清除城市垃圾,消灭病媒昆虫,改善环境卫生。在预防肠胃系统传染病的饮水卫生、城市饮食卫生管理等方面,各地也做了不少工作。1951年9月7日,时任卫生部副部长的贺诚在给党中央的报告中称:经过21个月的艰苦工作,全国范围内历史上的疫区、少数民族地区、国防前线、政治中心、交通要道及经济命脉等,各种疫病发病人数大大减少。

——摘编自李洪河《建国初期的城市公共卫生治理述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代对瘟疫的认识与防治的发展历程。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代英国公共卫生事业发展的原因及特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新中国开展城市公共卫生治理工作的意义。

| 历史时期 | 中国 | 西欧国家 |

| ①公元前6世纪~公元前3世纪 | 春秋战国时期,百家争鸣局面出现,形成中国历史上的第一次思想解放潮流。 | 古希腊涌现出普罗泰格拉、苏格拉底等人文主义思想家,形成了欧洲历史上的思想解放潮流。 |

| ②公元前3世纪~公元15世纪 | 秦始皇:“焚书坑儒” 汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术” 朱元璋:科举以朱熹等“传注为宗” | 公元4世纪末,罗马帝国规定:信奉基督教之外的异端为犯罪行为,反对教会就是反对帝国。 1231年天主教会设立宗教裁判所,对宗教异端进行侦查、审判和裁决。 |

| ③16世纪 | 李贽:“夫天生一人自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?” | 马丁.路德:“我不接受教皇的权威,我的良心之系于福音。”“每个人都是自己的牧师。” |

| ④18~19世纪 | 严复指出封建君主皆为“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。 | 卢梭:“人民主权是至高无上的,必须有人们直接指使,不能被代表。” |

请回答:

(1)据材料,概括各个时期中国和西欧国家思想发展史的共同历史特征。

(2)结合所学知识,指出孔子和苏格拉底思想的共同点。

(3)据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张;概括18-19世纪中西方思想主张不同的原因。

材料:一战期间,国家把整个国民经济置于自己的统一管理与监督之下。政府成立了许多临时机构,颁布了一系列的管制法。国家顾问委员会商议国防大计,战争劳工局负责解决劳资纠纷案件,战时海运委员会与紧急船运公司负责轮船制造及其调用……。根据《粮食与燃料管执法》成立的战时粮食管理局与燃料管理局控制了粮食和煤炭的价格。另外一些重要的军需物资的所有权问题通过成立准公司的方式得以解决。

——《战时经济法·美国》

材料二:解放战争后期,中共中央作出了调整军事工业的战略决策:兵器工业要从战时工业向国防工业转变。抗美援朝战争爆发后,兵器工业进入紧急战备生产。为了加强对兵工生产和建设的领导,中共中央批准成立中央兵工委员念。1956年4月,毛泽东提出降低军政费用比例,增加经济建设费用。随着国防工业规模不断扩大、工业部门类别复杂齐全,国防科技工业的领导管理体制也相应作出调整。1961 年11月,中共中央批准成立国防工业办公室。国防工办成立后,各省、市、自治区也于六十年代中期成立了一些管理国防工业的相应机构。

——《建国初期国防工业管理体制的演变》

(1)根据材料-并结合所学知识,简析美国一战期间战时经济政策的实施背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出新中国国防工业管理体制与美国战期间战时经济政策的异同。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析新中国国防工业管理体制调整的意义。

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,以有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料二 中华民国政治形式与内容的分割迫使新文化运动中的知识分子深入到思想文化的深层中去寻找国家富强的出路,新文化运动的知识分子,不论是新文化派,还是文化保守主义,都对“民主”持有肯定态度,同时,他们对民主的理解和追求方向又不完全相同,可分为激进民主主义、自由派民主主义、无政府主义等五类。新文化运动时期,从西方文明寻找到的科学旗帜已超越了自然科学领域,逐渐渗透到社会科学、宇宙人生领域。科学主义作为一种时代思潮取得了舆论上的胜势。出现科学可以解决一切的论调。

——摘编自穆允军《文化比较视域下的五四新文化运动再思考》

材料三 17世纪时,近代自然科学家大都反对亚里士多德的物理学理论以及在此基础上建立的神学世界观:同时,他们又借鉴古代一些自然哲学的思想理论,推陈出新,近代自然科学体系的建立,奠定了理性和科学在一切人类社会活动的主导地位。这个时期的哲学家们和社会科学家们不承认任何的专制权威,不论是宗教信仰和自然观,还是社会制度和国家法律都经受了挑战和审判,一切都需要“理性的法庭”去审查、裁定。社会科学家们提出的许多科学的、理性的观点推动了当时政治、经济、法律等社会科学的全面发展。

——摘编自张丽敏《启蒙运动时期的社会科学思想探析》

(1)材料一中,陈独秀认为“西洋文明输入吾国”后国人的“觉悟”经历了哪几个阶段?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四新文化运动时期民主与科学的发展特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方启蒙运动与中国新文化运动时期社会科学发展的不同之处。