材料 帝国时代的监察制度是秦朝创立的。监察制度与行政司法制度、军事制度一样,是支撑皇权的三大支柱之一。秦朝在中央设御史台,由御史大夫督率从事监察事务,而地方则每郡派一名监御史监察地方官工作。汉承秦制,将天下郡国分为13部州,分设刺史监察地方。明朝时改御史台为督察院,十三道分置监察御史,各道监察御史主掌察纠内外百司之官邪,或露章面劾,或封章奏劾。清十五道监察御史(后增至二十道)和六科给事中,负责监察地方、钳制六部,更是皇帝耳目,职在纠察官邪,肃正朝纲,谏诤封驳,审核诏令章奏,纠官谏官,清代尤注重于对汉官和汉族地区的监察。

——摘编自张鸣《中国政治制度史导论》

围绕材料,结合中国古代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

相似题推荐

材料一 西周时期,天子和诸侯都建立了“三朝”制度,其中的“外朝”是指天子“大询众庶之朝”,即国家在面临重大的事件时向普通民众咨询意见、宣讲政令的集会,这种咨询活动就具有政治协商性质。秦汉以后,随着皇权专制体制的确立,“朝议”制度就逐渐成为国家决策的关键形式,有争议的当朝议论,谓之“廷议”,有些事皇帝不在朝会中提出,而“下其议”于一定范围的官员,谓之“集议”。东汉末年,面对外戚宦官的专权,群聚京师的太学生发起了一场声势浩大的清议运动,形成了一股强大的社会典论,标志着“清议”成为体制外的知识分子表达政见的一种方式。唐代谏官制度得以成熟和完备,唐太宗积极倡导,使谏译成为风气,犯颜直谏的事例屡见不鲜。宋代以后,谏官制度逐渐变异衰微,谏官制度到明清时已名存实亡。

——摘编自卢兴、吴倩《中国古代政治协商传统的思想内涵与基本特征》

材料二 随着形势的急剧发展,中共对建国程序作出重大调整,“召开新的政治协商会议,成立民主联合政府”成为新的选择。可见,在特定的历史背景下,通过中国人民政治协商会议全体会议这一代表民意的特殊形式,集中体现了广泛的人民民主,中华人民共和国中央人民政府取得了合法地位。《共同纲领》规定国家政权机关是“各级人民代表大会和各级人民政府”,这就决定了“政协全体会议代行全国人大职权”的过渡性。当1952年底新生政权已基本巩固,进行全国普选进而召开各级人民代表大会的各方面条件已基本具备时,人民代表大会制度便呼之欲出了。

——摘编自覃敏健《试论“一届政协”的历史方位》

(1)根据材料一概括古代“政治协商”的主要特点,并结合所学知识,分析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括政治协商会议召开的背景,并分析其历史作用。

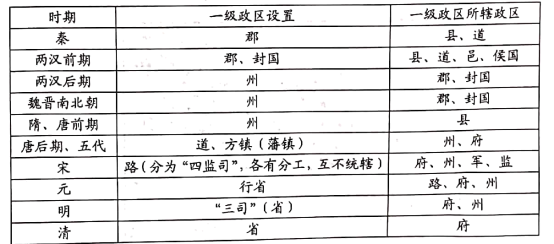

材料 中国历代政区设置的演变

——据赵聚军《中国行政区划改革的理论研究》

结合古代中国“政区设置”的变化,说明政区演变的历史是一部“政治史”。

材料一 汉初,没有对诸侯国的监察制度,惠帝、文帝时,对中央直辖的郡由丞相直接派员“分刺州,不常置”。汉武帝时将全国分成13个监察区域,每个区域各派刺史1员,监察郡级官员(郡守、国相),并有权监督诸侯王,正式创立了刺史制度。刺史巡行监察,无固定治所。汉元帝之后,刺史有了固定治所和佐吏掾属。西汉末年,新莽政权以州牧取代刺史,赋予州牧统兵作战之权,并参与地方政务,州牧开始向地方官转变。

东汉初年,尽管光武帝复置刺史,但刺史已经变成固定的地方官,行政权也进一步扩大。东汉末年,再改刺史为州牧,以便集中所辖州内各郡军事、民力和财力镇压起义,州牧正式演变为地方最高行政长官。在镇压起义的过程中,州牧(个别仍称刺史)乘机专兵揽权,扩充实力,中央政府逐渐失去了对地方州牧的控制,“汉之殄灭,祸源乎此”。

——-朱华《西汉至隋刺史制度的演变》

材料二 任何一制度,决不会绝对有利而无弊,也不会绝对有弊而无利。所谓得失,即根据其实际利弊而判定。而所谓利弊,则指其在当时所发生的实际影响而觉出。

——-钱穆《中国历代政治得失》

结合汉朝刺史制度发展的史实,对材料二的观点作出解释。

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料农业社会的经济因素虽然不如政治因素那样,对行政区划的层级、幅员和边界的变迁带有根本性的影响,但对于行政区划的置废分合和地理分布趋势的变化却有直接的关系。下面图1秦代诸郡分布图、图2隋后期诸郡分布图所呈现的变化即是反映。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述。(要求:观点合理,史论结合)

材料 钱穆在探讨中国古代制度时强调

一、任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。否则那些制度各各分裂,决不会存在,也不能推行。

二、某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度的后影。

三、任何一项制度,决不会绝对有利而无弊,也不会绝对有弊而无利。所谓得失,应根据实际利弊而判定。所谓利弊,则应根据当时实际影响而作出判断。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

从材料中任意提取一个观点,结合中国古代史的知识,运用具体史实予以论证。(要求:明确写出观点,论证充分,史实准确,表达清晰)材料 汉高祖时期任命的刘姓诸侯国相基本都是最早加入刘邦集团的将领,地位普遍很高。在刘邦制定“非刘氏不得王”的封王原则时,这类军功阶层极力维护建立于郡国并行制基础上的汉政权。此时所封刘氏诸王大多年幼不能执政,故由诸侯国相、傅代理掌治其国,帮助王国稳定。中央政权与王国间相互协作,为汉初中央政府制定的政令、举措顺利推行奠定了基础。

文、景时期,中央政权与王国间的冲突、诸侯王骄奢不法之事逐渐增加。诸侯国相在中央命令下,从王国内部取得对王国兵权的控制。“七国之乱”后,汉武帝为进一步削弱诸侯王而设立“左官”“附益”“阿党”,“诸侯有罪,傅相不举奏,为阿党”。

汉武帝晚年至昭宣时期,诸侯国相的职能与汉郡太守职能渐趋一致。宣帝继位后,“是时选博士谏大夫通政事者补郡国守相”,即重用“通经”“明理”并熟悉政事的大臣为郡国守相,来循吏拊民。此时期诸侯国相在职责上除了监督、辅助诸侯王外,还有着提高地方治理政绩的责任。元帝好儒学,即位后为包括太守、诸侯国相在内的地方官员附加“宣明教化”地方人民的职责。成帝时期,正式提出将相、内史与郡太守、都尉对等接轨,制度上规定相承担王国行政职责。

——摘编自陈昆、李禹阶《西汉诸侯国相的“郡守化”趋势及其历史意义》

根据材料并结合所学知识,评析西汉诸侯国相的“郡守化”趋势。