(1)图①是洋务运动在什么口号下创办的企业?创办企业的根本目的是什么?列举一位该运动在地方上的代表人物。

(2)与图片②有关的历史事件是什么?该事件的性质和思想上产生的深远影响分别是什么?

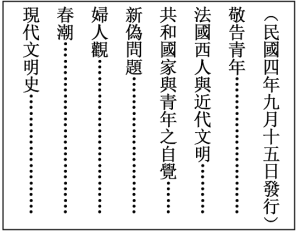

(3)图③人物是谁?他用哪一思想指导了革命?图④杂志的诞生,是哪一事件兴起的标志?

(4)请给以上图片所反映的内容拟一个恰当的时代主题。

相似题推荐

材料一

魏源在《海国图志·叙》中指出:“不善师四夷者,外夷制之”,“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法”。又说:“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

材料二

1898年,张之洞发表《劝学篇》中说道:“中国之祸不在四海之外,而在九州之内”,宣传“民权之说,无一益而有百害”,他提倡:中学为体,西学为用。

材料三

新文化运动期间,陈独秀等人号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囹圄”提出“德先生”和“赛先生”的口号。他指出:要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

材料四

李大钊指出:俄国(十月)革命,“是立于社会主义上之革命”,是“世界人类全体的新曙光”。他号召人民向俄国学习。

——以上材料摘自《中国近代史》上

请回答:

(1)比较材料一和材料二说明在认识近代中国面临的形势问题上,二者有何不同?

(2)材料一反映了作者什么进步思想?

(3)材料二中“中学为体,西学为用”反映了近代哪一派的观点?你怎样理解他们这一观点?

(4)材料三较之材料一、二,其内容进步在哪里?

(5)材料三内容中存在什么不足之处?

(6)材料四与材料三有什么联系和区别?有什么重大影响?

材料 清政府的官方译书活动始于1839年,当时作为钦差大臣的林则徐在广州雇用一批翻译人员,翻译西书和报章上有关洋人的言论,并译有《各国律例》《四洲志》等书。《四洲志》在闭塞已久的社会中打开了一扇眺望世界大势的窗户。

同文馆于1862年在北京成立,这是中国官方的第一所综合性的外语学校和翻译机构。……译书内容以世界知识为主,包括各国历史、国际法和有关时论,自然科学方面的译著也有一些,但数量不多。

官方译书机构中,历时最久,出书最多,影响最大的是上海江南制造局翻译馆……于1868年6月正式开馆……译书以应用科学为主,据该馆自编的《江南制造局译书提要》,至1908年的40年中,共译书158种,其中史志、公法、教育方面的书18种,军事方面的书32种,商学书8种,科技书90种,附录10种中,除每年4册的《西国近事汇编》外,其余仍为科技书籍。

自中央设馆译书后,沿海地区相继仿行……从中央到地方,自上而下地形成了一个官方译书系统。……19世纪末至20世纪初,商办民间私家出书剧增。……1897年10月,梁启超在上海开办大同译书局。1900年,留日学生成立了译书汇编社,接着又成立了科学书译辑社、湖南译书社等,仅1901—1904年,就译出各国史志以及哲学、法政、教育、外交、兵制、农政、矿务、工商、理化、卫生等各类书籍533种。

——摘编自陈志勇《译书与中国近代化》

(1)根据材料,概括从鸦片战争时期到20世纪初中国译书事业的变化。

(2)结合材料和所学知识,分析19世纪末20世纪初译书事业发生变化的主要原因。

在近代中国民族危机日益严重的背景下,各阶层的爱国人士展开了多种救亡图存的斗争。

材料一

材料二 近百年中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机吗?能废除我们的家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的:不能的话,我们这个民族是没有前途的。

——蒋廷黻《中国近代史新编》总论

(1)根据材料一所示表格,在ABC处填上相应的内容。

(2)结合材料一和材料二,任选ABC中的一个事件进行评价(要求:明确写出所选事件名称后再进行评价)。

【材料一】是书何以作?日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作……夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……(中国应设)造船厂……火器局,……尽得西洋之长技为中国长技……(使)中国水师可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中。

——魏源《海国图志》

【材料二】变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

【材料三】我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。

——孙中山《三民主义与中国前途》

【材料四】自人权平等之说兴,奴隶之名,非血气所忍受……近代欧洲所以优越他族者科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮焉……国人欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。-

——-陈独秀《敬告青年》

【材料五】到处所见的,都是布尔什维主义战胜的旗。到处所闻的,都是布尔什维主义的凯歌的声。试看将来的环球,必将是赤旗的世界!

——李大钊《布尔什维主义的胜利》

请回答:

(1)材料一中魏源提出了什么思想主张?魏源对“夷”有何认识?

(2)根据材料二说明梁启超认为变法最重要的是什么?与魏源相比,梁启超、康有为在学习西方的问题上有什么进步?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出孙中山的主要思想主张。孙中山的思想主张与康有为、梁启超的思想的主要区别是什么?

(4)根据材料四并结合所学知识,说明陈独秀提出了什么主张,倡导和发起了什么运动。

(5)李大钊的《布尔什维主义的胜利》宣传的是什么事件?由此可以看出李大钊的什么主张?

(6)根据上述材料,对中国近代的思想解放潮流趋势做简要说明。

材料一 维新派变法思想的哲学基础主要是资产阶级的进化论,他们在大力弘扬西学、新学的同时,也对孔子进行“脱胎换骨”的改造,锻造出了为维新服务的一套系统的“托古改制”理论,这主要体现于《新学伪经考》进而《孔子改制考》两步著述,它们为维新运动的兴起做了理论上的准备,并且在运动过程中,也一直为康有为辈所坚持……对顽固守旧思想形成很大冲击。

——摘编自《中国近代思潮与文化》

材料二 1915年到1919年的新文化运动对封建主义的打击是前所未有的,对知识青年摆脱旧思想的束缚起了巨大的作用,促使人们加紧追求救国救民的真理,为伟大的五四运动作了思想先导,为马克思列宁主义在中国的传播开辟了道路。

——摘编自白寿彝《中国通史纲要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括维新派变法思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新文化运动的历史意义。

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源

材料二

中国近代某著名杂志创刊号目录的局部图

材料三 由今以后,到处所见的,都是布尔什维主义战胜的旗。到处所闻的,都是布尔什维主义的凯歌的声……试看将来的环球,必是赤旗的世界!

——《布尔什维主义的胜利》

(1)材料一出自哪本书?此书的核心思想是什么?指出这一思想提出的主要意义。

(2)请写出材料二所示杂志的名称。该杂志的创办标志着什么?

(3)根据材料三和所学知识,写出这篇文章的作者姓名。该文章的发表有何重大意义?

材料一 梁启超是近代著名的爱国者。他强调,爱国乃天下之盛德大业。 真爱国者,其所以行其爱国之术者,不必同,或以舌,或以血,或以笔,或以剑,或以机;前唱于而后唱喁,一善射而百决拾,有时或相歧相矛盾相嫉敌,而其所向之鹄,卒至于相成相济,罔不相合。

——掮编自郑师渠《梁启超:近代阐发爱国论的第一人》

材料二 辛亥革命之后,蔡元培爱国主义思想发生转型。他指出,看是否爱国,“欲副爱国之名称,其精神不在提倡革命,而在养成完全之人格”,“盖国民而无完全人格,欲国家之隆盛,非但不可得,且有衰亡之虑焉”。同时认为“教育者,养成人格之事业也”。在他看来,康梁领导的维新变法之所以失败,就是"由于不先培养革新之人才,而欲以少数人弋取政权,排斥顽旧,不能不情见势绌”。

——摘编自闫保婷《从革命走向完全人格:蔡元培的爱国主义思想初探》

(1)根据材料一,概括指出梁启超的爱国思想主张。

(2)比较材料一、二,指出蔡元培爱国思想的侧重点,并结合所学知识简析其形成原因。

材料一 师夷长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——魏源《海国图志》

材料二 “同治初年,德相俾斯麦对人说:‘三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业。讲究官制,归而行之。中人之游欧洲者,寻某厂船炮之利。某厂价值之廉。购而用之’,强弱之源,其在此乎?”

——梁启超《变法通议》

材料三 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。

——陈独秀《〈新青年〉》罪案之答辩

(1)材料一和材料二分别提出了什么主张?

(2)材料三反映陈独秀在新文化运动中打出了什么旗号?新文化运动的基本内容是什么?

(3)根据上述材料和所学知识,在提倡多元文化的今天,我们应该怎样对待东西方文化?