材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民“戍以充之”,迁去开垦土地。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

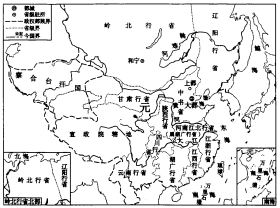

材料二 自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元……立中书省一,行中书省十有一……唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内陆。

——《元史·地理志一》

材料三 清代既继承了历代王朝的治边思想,又有创新和发展。随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理,逐步形成以“因俗而治”为核心的边疆民族统治政策。如在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区,在中央专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

请回答:

(1)据材料一,指出秦汉时期的民族政策。

(2)据材料二并结合所学知识,概括元朝管理边疆的举措。

(3)据材料三,指出清朝在治理边疆时遇到的新问题,并概括清朝边疆治理的特点。

(4)综合所述,指出历代王朝边疆治理的共同作用。

相似题推荐

材料一 华夏国家、氏族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。

——摘自李禹阶《华夏氏族与国家认同意识的演变》

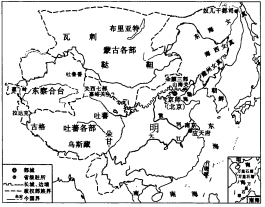

材料二

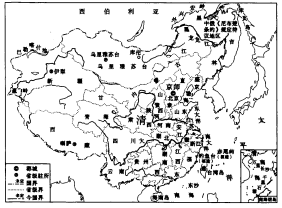

材料三 清政府在1684年在台湾设府,隶属福建省。在蒙古族地区设盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长。在西藏地区册封当地佛教领袖达赖和班禅,从1727年起,清朝开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏。清朗中期,疆域西跨葱岭,西北达巴勒喀什池,北接西伯利亚,东北至外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,西南抵喜马拉雅山脉。

——摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料一并结合所学,概述春秋战国时期我国民族关系的发展变化。

(2)比较材料二中三幅图片,谈谈你的认识。

(3)结合材料三和所学知识,概括清朝政府治理边疆的经验,并简述清朝在国家疆域方面作出的历史贡献。

材料一 宋朝的发展轨迹上,承载着晚唐五代以来太过沉重的历史教训。“祖宗之法”立意于防范“意外仓促之变”,以制度的平缓调适来保证政治的稳定。这一方针,有效杜绝了内部的重大变局,使得宋代以后,中国历史上再也没有出现 通过兵变或所谓“禅让”等方式篡取中央政权而成功者,也没有发生严重的地方分裂割据局面。防范纤悉的小心与牵制,一方面使这一朝代政治上步履蹒跚,因而难免“因循”之讥;另一方面,却也出于对“防弊”的重视,使其制度建设颇 为细密,且调整变革不断,渗透出务实与创新的精神。

——摘编自邓小南《创新与因循:“祖宗之法”与宋代政治变革》

材料二 为适应疆域空前辽阔的特点,元朝创立了一种以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制;它具有双重性,长期代表中央分驭地方,主要为中央收权 兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专。

——张岂之《中国历史•元明清卷》

材料三 清代既继承了历代王朝的治边思想,又有创新和发展。随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理,逐步形成以“因俗而治” 为核心的边疆民族统治政策。如在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区,在中央专设理藩院 掌管蒙古族、藏族等民族事务。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代在处理中央与地方关系时“制度建设 颇为细密”的表现,并分析其历史作用。

(2)材料二中的“新体制”是什么制度?结合所学知识分析该体制的特点。

(3)材料三反映了清朝在治理边疆时遇到了什么新问题?概括其治理边疆地区 的特点。

材料一位于北京市西城区的历代帝王庙建于明朝嘉靖九年(1530 年),是明清集中祭祀中华祖先三皇五帝、历代帝王和功臣名将的皇家庙宇。历代帝王庙以独特视角体现了 “ 中华一统、主权延续、朝代更迭、一脉相传” 的历史特点,也使得“ 中国” 这个概念及文化内涵更为丰富。

——摘自刘洋主编《北京西城历史文化概要》

材料二清朝顺治和乾隆时期历代帝王庙入祀帝王的调整变化

| 时期 | 入祀帝王的调整和变化 | 相关资料 |

| 顺治时期 (1643- 1661年) | ①恢复祭祀元世祖忽必烈 ②新增祭祀元太祖成吉思汗 ③新增祭祀辽太祖耶律阿保机 ④新增祭祀金太祖完颜阿骨打 ⑤新增祭祀金世宗完颜雍 | 金世宗在中都(今北京)建大宁宫 (今北海公园),大定二十九年始建卢沟 桥。《世宗本纪》记载:即位五载,而南北 讲好,与民休息。于是躬节俭,……重农 桑,慎守令之选,严廉察之责……家给人 足,仓廪有余……号称“ 小尧舜”。 |

| 乾隆时期 (1736- 1796年) | 增加东晋、南朝之宋齐陈、 北朝之北魏、五代之后唐、 后周等帝王入祀,共188位 | 乾隆皇帝认为:“ 北魏的鲜卑族帝王, 结束战乱,雄踞黄河以北,勤思政理、讲 学兴农,确为英主,安可置而不论?” |

(1)依据材料并结合所学,分别简述北魏孝文帝和金世宗的历史贡献。

(2)材料二中,顺治帝对入祀帝王的调整可归为几大类?写出分类标准和序号,依据材料,结合时代背景和所学,谈谈你如何看待清朝皇帝沿用明朝庙宇并调整入祀帝王之举?