愚公移山故事源起于《列子·汤问》,愚公形象经过历代人们建构,成为中华民族的精神象征。

材料一 南宋以后,愚公形象世俗化倾向更趋明显……泛化成世俗说教中的经典故事……至明代,愚公移山形象定型为一种精诚的精神,成为训谕后人的标志性形象。

——李素梅《愚公移山形象的传承与演变考论》

材料二 1940年,中国抗日战争进入相持阶段,徐悲鸿创作的国画《愚公移山》中,愚公移山形象成为中国人民抗战的决心和信心的写照,其宏大的气魄正是让敌人望而生畏的自信,民族的艰辛、胜利的渴望让潜伏在人们血液中艰苦奋斗、不怕牺牲的精神开始沸腾。可以说,这幅国画的创作是一个苦难时代对愚公移山精神价值的又一发现。

——李素梅《愚公移山形象的传承与演变考论》

材料三 自从1953年开始实行农业合作社制度后,厉家寨大山农业生产合作社社长兼党支部书记厉月举带领社员们改河道,削岭头,建水库,闸山沟,砌石井,并地块,整梯田,科学种田,使粮食产量大幅提高。到了1956年时,全合作社的粮食亩产已经达到了276.4公斤,这标志着厉家寨提前实现了全国农业发展纲要指标,为此也获得了“英雄的大山社”的荣誉称号。1957年毛泽东在《山东省莒南县厉家寨大山农业社千方百计争取丰收再丰收》报告中,题词写下“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例子”的批语。

——缪琳《愚公移山精神及其当代价值》

请结合时代背景,对材料中不同时期的愚公形象进行解读。

相似题推荐

材料一 春秋战国时代,特别是春秋后期,是我国古代第一次民族大迁移大融合时期,在北起辽东,南达长江流域的广大地区里,华夏族(注:华夏之名在西周已经出现,是中原主体居民的总称)和一些少数民族通过长期战争,兼并和融合,迁移和交往,有了日益密切的经济和文化关系,交错混居通婚现象非常普遍,逐渐融合成一个稳固的民族共同体——华夏族。

——摘编自沈益民、童乘珠《中国人口迁移》

材料二 20世纪30年代5个大型城市和63个10万人以上的城市主要分布在沿海一带,上海拥有全国半数以上的大型工商企业。七七事变后的短短数年中,全国城乡共有1425万人迁往西部后方,桂 林、贵阳、宜宾等城市人口也成倍增加。随着政治中心移往西南, ……各类内迁的民营、国营和军工企业约上千家,大量的企业家、科技人员与技术工人也随之内迁。这对于大后方的工业发展起了重要作用。 …… 内迁高校多采用联合办学的形式,其中由北京大学、清华大学、南开大学组建而成的_______已发展为5个学院26个系、350多名教师、3277多名学生的大学。它的教授可谓集一时之选。日后师生人才辈出。

——摘编自忻平《试论抗战时期内迁及其对后方社会的影响》

(1)根据材料一,概括这一时期民族迁移、融合的特点,并结合所学说明其影响。

(2)完成材料二划横线处的填空。根据材料二概括当时人口、工商企业、学校大规模内迁的背景,并结合所学知识说明这种内迁的影响。

材料一 由于中国人闭关锁国、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1839﹣1842年同英国的战争,第二次是1856﹣1858年同英、法的战争,第三次是1894﹣1895年同日本的战争……其结果是入侵和反入侵的连锁反应,它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

(1)结合所学知识,简述材料中三次战争的名称及战争后签订的不平等条约的名称,并指出中国发生了哪些“连锁反应”?材料二 1912年中华民国的建立,为辛亥革命前已经萌生的中华民族观念的广泛流传提供了广阔的舞台。民国初年,孙中山将“五族共和”思想作为处理国内民族关系的准则,少数民族在观念上第一次被置于平等地位,从而令统一多民族共和思想开始深入人心。“中华民国”国号的使用本身,就极大地增强了国人对“中华”一词所代表的中华民国共同体内涵的认同感与自觉归属感。人们开始有意识地用“中华”一词来命名各种事物,如“中华革命党”“中华实业团”“中华书局”等。《中华民国临时约法》则以法律形式将人民平等规定下来,如

第一章总刚第二条“中华民国之主权属于国民全体”。

第二章第五条“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”。这使得中华民族共同体的继续发展有了法律上的保护,各民族至少实现了法律上平等的联合。

——摘编组李帆《以“中华”为族称:辛亥革命前后的民族认同》

(2)依据上述材料,分析民国初年中华民族观念广泛流行的原因。材料三 下面是1960年我国中学历史教科书中“抗日战争”内容的目录摘编。

第二十章全面抗日战争的开始

第二十一章两条战线、两个战场

1、抗日战争中的两条路线

2、国民党军队的大溃退

3、平型关大捷

4、敌后抗日根据地的建立和迅速发展

第二十二章毛主席《论持久战》的发表和中国共产党的六届六中全会

第二十三章国民党反共高潮的被击退和《新民主主义论》的发表

第二十四章日本帝国主义在沦陷区的殖民统治

第二十五章解放区的巩固和发展

第二十六章国民党的黑暗统治和民主运动的开展

第二十七章抗日战争的最后胜利

1、中国共产党第七次全国代表大会

2、解放区军民大反攻和日寇的无条件投降

3、抗日战争胜利的伟大历史意义

(3)根据材料并结合所学知识,对该目录提出一条修改意见,并说明理由。(要求:所提修改建议及理由须观点正确,符合历史事实)材料一 抗日战争时期,中国沿海地区和一些抗战前沿省份的部分军事工业进行了大规模内迁。1937—1938年内迁长沙是这次军事工业内迁的重要组成部分,抗战开始后,先后就有“中央电工器材厂(公司)筹备处,由南京迁往湘潭”。随后还有炮兵技术研究处、兵工学校、中央修械所陆续由南京迁往湖南。巩县兵工厂迁至长沙临时设厂,后迁至安化烟溪镇。中央修械所在南京沦陷后迁往湖南衡阳,汉阳兵工厂也迁至湖南省辰溪县。这次长沙内迁经历了三个阶段,前后历时不到2年,但产生了深远影响,为中国抗战作出了重要贡献,对西南地区的社会经济文化产生了重要影响,在一定程度改变了旧中国工业不合理的布局。由于政策为军事工业内迁保驾护航,但也导致大批普通民用工业破产倒闭灾难。

——摘编自《抗战时期(1937—1938)军事工业内迁长沙研究》

材料二 1964年中共中央作出三线建设重大战略决策。按照当时中央圈定的范围,湖南西部被列为西南大三线建设的范围,主要包括湘西土家族苗族自治州和怀化、邵阳、娄底、张家界、常德、益阳6市在内的43个县市区。从1965年起,国务院和湖南省调集大批建设队伍和物资,浩浩荡荡开进湘西地区,展开了声势浩大的三线建设。1965年至1966年,全省三线建设形成第一次高潮:以国防工业为主的19个大、中型项目相继在沅陵、涟源、安化、娄底、新化等县动工兴建。1969年,三线建设再掀高潮:除了068、013等大型国防工业项目外,湘黔铁路、枝柳铁路、凤滩水电站、金竹山火电厂、浦沅工程机械厂和湘澧盐矿等一批重要民用工程也陆续开工建设。1971年,第四个五年计划期间又新上了湖南拖拉机制造厂、湖南维尼纶厂等10个项目。

——摘编自《湖湘潮,百年颂之68集:三线建设掀起热潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三四十年代国民政府选择军事工业内迁长沙的原因并分析其影响。(2)结合材料一、二和所学知识,指出20世纪影响湖南工业发展的两大运动有何共同点。这对我们今天湖南工业建设有何启示。

角度一: 认识“新政”

“折扣券”是今天美国“福利券”(foodstamps) 的前身,主要用来购买食品(不得购买奢侈品),它可以在参加政府项目的所有商店里使用。福利券至今仍在美国广泛使用。

(1)结合材料和所学知识,请你为这张“折扣券”撰写历史背景说明。

角度二: 认识“经济体制改革”

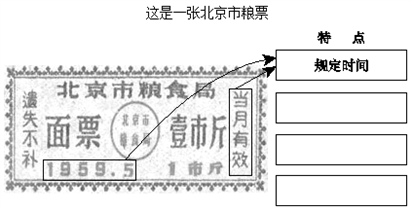

(2)依据范例,在图片上标出与“计划经济”相关的信息,并写出其特点。结合所学,说明粮票消失的原因。

角度三: 认识“福利国家”

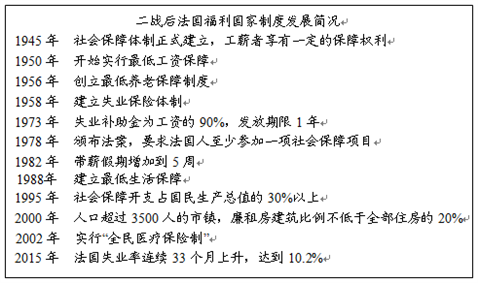

(3)阅读材料,结合所学,以二战后法国福利国家制度的发展为视角,评价福利制度。

材料一 1871年《德意志帝国宪法》的主要规定∶帝国是一个“永久性联邦”。……普鲁士国王是世袭的联邦主席,并享有“德意志皇帝”的称号。皇帝有权任命帝国首相和帝国官员,有权召集和解散联邦议会和帝国国会,有权签署和公布法律并监督法律的实施。帝国军队由皇帝统率,军官均由皇帝任命。首相主持帝国政府,只对皇帝负责。首相是帝国唯一的大臣,首相之下不设立各部。

——高中历史教科书岳麓版必修I《政治文明历程》

材料二 宪法规定∶“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国的一切权力属于人民,人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”。宪法规定了公民的基本权利和义务∶中华人民共和国公民有选举与被选举、言论、出版、集会、结社、游行、示威、宗教信仰、居住与迁徙、人身等自由,有爱护和保护公共财产、依法纳税和服兵役等义务。

——高中历史教科书岳麓版必修I《政治文明历程》

(1)依据材料一并结合所学知识,回答德意志帝国政体的特点,分析这种政体确立后对德国和世界的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,回答《中华人民共和国宪法》规定的我国根本的政治制度是什么?体现了什么原则?为加强农村的基层民主建设我国又颁布了什么法律。

材料一 在西方某些政治学和历史学的著作中,总是津津乐道地称颂伯利克里时代的所谓民主政治,并以它的“优越性”来贬抑所谓的东方君主专制。在此,我们很有必要剖析一下雅典奴隶制民主政治并非十全十美,而是存在着极大的局限性。

——刘自成《伯利克里时代新解》

材料二 美国历史学家J·卢姆说:1787年“在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性胜利。……全世界都说过,像美国规模这么大的国家要建立共和制是不可能的。只能是由许多共和国组成一个邦联或者一个强大的君主国或贵族统治的国家。但是这里居然兴起了一个新型的共和国,一个能够在全国范围内体现责任代议制的政府。”

——《美国的历程》

材料三 我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导下的人民民主制度,不能搞西方那一套。我经常批评美国当权者,说他们实际上有三个政府。当然,美国资产阶级对外用这一手来对付其他国家,但对内自己也打架,造成了麻烦。民主只能逐步地发展,不能搬用西方那一套。……走自己的路,建设有中国特色的社会主义,中国才有希望。

——摘编自《邓小平文选》

(1)结合所学知识,分析说明材料一中“雅典奴隶制民主政治并非十全十美,而是存在着极大的局限性”。

(2)根据材料二并结合所学知识,回答作为现代西方民主的代表,美国是怎样突破古代雅典民主政治局限性的?

(3)根据材料三指出美国三权分立体制的局限性。结合所学知识概述改革开放以来我国民主政治建设的成就。