材料一 1956年9月中共八大正式通过《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告》,基本任务是继续进行以重工业为中心的工业建设,计划1962年工农业总产值比1957年增长75%左右,工业总产值增长1倍左右,农业总产值增长35%左右。1958年8月北戴河会议上提出,到1962年建成独立完整的工业化体系,在若干重要产品和产量方面超过英国,赶上美国。“二五”计划期间,国民经济年平均增长0.65%,1962年与1957年相比,工业总产值仅增长20.7%,平均每年增长3.8%;农业总产值则下降了19.9%,平均每年下降4.3%;国民收入下降了14.5%,全民所有制职工平均工资下降了5.4%。

材料二 从“十一五”起,国家把“五年计划”改为“五年规划”。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

| 第一篇 | 指导原则和发展目标 |

| 第二篇 | 建设社会主义新农村 |

| 第三篇 | 推进工业结构优化升级 |

| 第四篇 | 加快发展服务业 |

| 第五篇 | 促进区域协调发展 |

| 第六篇 | 建设资源节约型、环境友好型社会 |

| 第七篇 | 实施科教兴国战略和人才强国战略 |

| 第八篇 | 深化体制改革 |

| 第九篇 | 实施互利共赢的开放战略 |

| 第十篇 | 推进社会主义和谐社会建设 |

| 第十一篇 | 加强社会主义民主政治建设 |

| 第十二篇 | 加强社会主义文化建设 |

| 第十三篇 | 加强国防和军队建设 |

| 第十四篇 | 建立健全规划实施机制 |

(1)根据材料一概括“二五”计划的特点。

(2)从“计划”到“规划”体现出的本质变化是什么?对比材料一、二并结合所学知识说明变化的表现。

相似题推荐

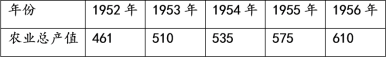

材料一 中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

——《中国统计年鉴》

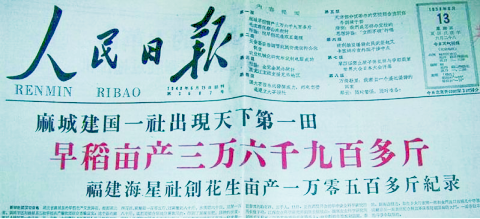

材料二 如图为1958年8月13日的《人民日报》(部分)

材料三 农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

请回答:

(1)据材料一分析1952—1956年新中国农业发展状况。结合所学知识,指出这一状况的出现与当时农村的什么运动有关?这一运动使农村土地所有制发生什么变化?

(2)材料二所反映的我国农业生产情况的出现与当时哪两场运动有关?这两场运动对我国经济发展造成什么影响?

(3)材料三中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么这一做法能“效果很好”?

(4)综合上述材料,你从国家解决“三农”问题的做法中得到了什么启示?

材料一 在十九世纪下半叶至二十世纪初的第二次现代化大浪潮之后,世界经济出现了三十年的停滞与徘徊。……二十世纪初,西欧北美资本主义的大发展孕育了空前的内部危机:首先是各发达资本主义工业国集团之间争夺市场的斗争白热化,加之军国主义兴起与经济军事化,引起了两次世界大战;其次是首次席卷全球的生产过剩经济危机;随之而来的是法西斯主义作为自由资本主义的反动而猖獗一时。这些新因素导致现代生产力的阻滞,延缓了现代化推进的势头。在此期间,世界分裂为资本主义与社会主义两种不同的现代经济体系,对后来的国家的现代化道路选择与新探索发生了重大影响。

——摘编自罗荣渠《现代化新论》

材料二 1954年9月,周恩来在政府工作报告中指出,我国要“建设成强大的现代化的工业、现代化的农业。现代化的交通运输业和现代化的国防”。

——摘编自《建国以来周恩来文稿》

材料三 1964年12月,周恩来在全国人大三届一次会议上宣布了实现四个现代化的任务,即“要在不太长的历史时期内,把我国建设成为一个具有现代农业,现代工业,现代国防和现代科学技术的社会主义强国”。

——摘编自《周恩来选集》

(1)根据材料一,概括第二次现代化大浪潮之后,导致资本主义世界经济出现“三十年的停滞与徘徊”的“新因素”。

(2)结合所学知识,简要说明材料二、三中我国现代化高度重视国防建设的原因。

(3)结合时代背景,简析材料二、三中“现代化”内容的变化及其原因。综合以上材料,概括中国现代化建设积累的宝贵经验。

材料一 清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

材料二 1958年,中共中央号召全国人民为生产1070万吨钢而奋斗。各地迅速组织起来生产钢铁的大军,学校、工厂、机关、农村、军队……千万人在钢铁生产战线上日夜苦战。全国城镇到处建小高炉,炉火日夜不熄。为了提供炼钢原料,许多人把家里的锅砸了,把铁锹扭弯,连秤砣也不放……

——《中国现代史参考资料选辑》

材料三 农村政策放宽以后,一些适合搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。我们总的方向是发展集体经济……可以肯定,只要生产发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这个方面为集体的进一步发展创造条件。

——摘自《邓小平文选》(第二卷)

(1)材料一反映当时政府推行了什么政策?这种政策会产生了哪些消极影响?

(2)材料二反映的是我国历史上哪一重大历史事件?这一活动对当时经济建设带来哪些不利影响?

(3)材料三所指的现象对农村经济的发展有什么积极作用?综合三则材料,试就经济政策的制定与经济发展成效之间的关系,谈谈你的认识。

材料一 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二 明中叶以后,手工业和商业的发展促进了城市经济的繁荣……东南沿海的广州、漳州、福州、宁波等地,既是对外贸易的港口,又是商业都会……最繁荣的江南地区形成了五大手工业区域,即松江的棉纺织业,苏杭的丝织业,芜湖的浆染业,铅山的造纸业和景德镇的制瓷业……隆庆万历年间,苏州“大户张机为生,小户趁织为活”。

——朱绍侯主编《中国古代史下册》

(1)根据材料一,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。根据材料二,指出明清时期我国城市经济发展出现了什么新特点。

材料三 以下两图反映了19世纪后期英国伦敦的城市风貌

天空变得灰暗。泰晤士河两岸工厂林立,机器 轰鸣;满载货物的蒸汽轮船在浑浊的河面上穿梭来往。

英国有钱人以船游览泰晤士河为时尚,蒸汽轮船喷出的浓烟使

(2)依据材料三并结合所学知识,分析工业革命给伦敦的发展带来了哪些影响?

材料四 沿海城市国内生产总值(单位:亿元)

| 2001年 | 2003年 | 2005年 | |

| 上海 | 4950.84 | 6180.74 | 9154.19 |

| 大连 | 933.12 | 1254.66 | 2152.23 |

| 天津 | 1826.27 | 2172.04 | 3697.62 |

| 青岛 | 700.75 | 910.06 | 2695.82 |

——《中国经济改革30年:对外开放卷》

(3)依据材料四概括说明上海等沿海城市生产总值变化的趋势,结合所学知识,从经济的角度分析其原因。

(4)通过你对上述材料的理解,请你为我国正在进行的城市化提出合理的建议。

场景一:(杨巡是一个聪明伶俐很会做生意的年轻人。从卖馒头开始,在翻滚向前的时代中,手忙脚乱抓住过商机,也踩踏过陷阱)杨巡说“我的问题就出在红帽子上。…因为生意交往,我们很熟,他们答应给我挂靠,我每年交纳一定的管理费,我公司工商执照上的单位性质就变成了集体,可以做大。

场景二:省长笑道:“改革初期确实存在农村快于城市的现象,农村搞承包好几年后才有工厂承包,我还记得当时全省学习过一次小雷家村的经验,老徐,是你上报的吧......省厅领导点头道:“对,有因有果。再说,我们的改革一直是摸着石头过河,经常是有一部分人因为某些机遇,率先冲到前面。当时看到会以为他们违背法规,可后来制度的跟上,几乎可说是为他们除罪。这一方面鼓励他们更加敢闯敢做,可另一方面不免也在诸如雷东宝同志这些人的心中留下个不好的误读,以为政府默认他们一再挑战政策。

场景三:“哦,目前国内因为邓小平南方谈话又起一股建设风潮。可不少企业资金不足,比如宋运辉的二期也遇到资金紧张的问题”…国内已经组织学习六月份国务院通过的《全民所有制工业企业转换经营机制条例》。......吉恩(正考察投资宋运辉所在企业)顾虑的国外投资能否被允许进入等问题,可能因企业自主权的扩大而迎刃而解。他们都认定中国的改革开放实际进入了一个新的阶段。

(1)依据材料,判断小说中杨巡、雷东宝、宋运辉这几个先行者代表了哪些领域的改革?

(2)依据材料并结合所学知识,你如何看待文学作品的史料价值,并具体说明上述节选能够佐证哪些有关改革开放进程的重要史实?

材料一御史曰:“……夫理国之道,除秽锄豪,然后百姓均平,各安其宇。……大夫君运筹策,建国用,笼天下盐、铁诸利,以排富商大贾,买官赎罪,损有余,补不足,以齐黎民。是以兵革东西征伐,赋敛不增而用足。夫损益之事,贤者所睹,非众人之所知也。”

——引自西汉桓宽《盐铁论》

材料二轮船招商局……初建之时,各华商瞻前顾后,观望不决,入股者寥寥无几,最后赖李鸿章拨借官款13.5万两方得创办。主持招商局者,亦由李鸿章代表官方选择得力商人总司局务。至70年代后期,招商局再得官款接济,加之有官方帮提业务,一举扭亏为盈,于是入股华商峰拥而至,股金骤至200万两。……营运仅3年,即使“中国之银少归洋商者,约已一千三百余万两”。

——引自李治亭主编《清史》

材料三邓小平同志第一次比较系统地初步回答了在中国这样经济文化比较落后的国家如何建设社会主义、如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题,深刻揭示了社会主义的本质,实现了马克思主义同中国实际相结合的又一次历史性飞跃。……正是在邓小平同志倡导和支持下,改革大潮江聚成时代洪流,使中国人民的面貌、社会主义中国的面貌、中国共产党的面貌发生了历史性变化。

——引自习近平《习近平谈治国理政》

(1)根据材料一,指出该御史主张“笼天下盐、铁诸利”的理由。汉武帝通过“东西征伐”巩固并扩大了“大一统”政权的疆域,请以汉匈战争的相关史实加以说明。

(2)根据材料二,指出轮船招商局的创办形式及作用。有学著认为,“正是在洋务运动的影响下,中国的封建社会开始在经济结构、阶级关系及思想观念方面最初显示近代社会的某些特征”,请结合史实加以论证。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①指出邓小平“实现了马克思主义同中国实际相结合的又一次历史性飞跃”的标志,并概述邓小平理论在中国特色社会主义理论体系形成过程中的重要作用。②用一句话概括改革开放以来我国在政治领域所形成的治国方略,并扼要阐述党和国家积极发展多种形式的基层民主的主要意义。