材料一 明代米价表

期间 | 皇帝年号 | 每公石平均价格(单位:公分银) | 每公斤银所能购得之米(单位:公石) |

16世纪前半期 | 正德一嘉靖 | 20.19 | 49.52 |

16世纪后半期 | 隆庆一万历 | 23.00 | 43.48 |

17世纪前半期 | 万历一崇祯 | 32.19 | 31.07 |

平均 | 18.00 | 52.9 |

一—彭信威《中国货币史》

材料二 白银货币化促使中国与世界联系起来,几乎绕地球一周的贸易结构,以白银为轴心建立了起来。当世界市场的白银滚滚而来之时,它已成为正在变革之中的中国社会经济增长的助动力。白银货币量的增加,无疑提高了商品的产出和销售,加速了社会经济增长发展;同时,它也加速了社会转型期的动荡。崇祯年间社会出现了通货危机,银贱物贵,既缺少白银,米谷等实物也相当匮乏,市场一片萧条。与此同时,美洲和日本银矿的开采量却在减少,流入量也在减少,于是社会动荡加剧,内忧外患迭起的明王朝便在中外互动的作用下灭亡了。

一一摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝从16世纪一17世纪前半期白银购买力变化,简析白银购买力变动的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析白银货币化对中国和世界产生的影响。

相似题推荐

【推荐1】阅读材料,完成下列要求。

材料一明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二20世纪30年代初,中国的金融货币极为紊乱,严重阻碍了商品交换和贸易的发展。与此同时,由于世界资本主义经济危机的冲击,英镑、美元、日元相继贬值,金贱银贵,我国贸易条件急剧恶化。九一八事变后,日本对东北的掠夺和日本货的倾销,对中国经济发展是一个严重打击。为了应对日益严重的局势,国民政府于1935年11月颁布《法币政策实施法》及《兑换法币办法》,设立专门委员会,办理法币发行等事宜。规定一切款项概以法币为限,禁止白银流通。……法币的发行一举结束了千百年来货币发行与流通的混乱状态,实现了中国币制的统一。相对于旧的货币体系和制度,能更深、更广、更多层面的发挥对经济的调节作用——这也是现代经济的特征之一。并形成民族国家经济共同体,在金融方面完成了对日作战的准备,为“增强抗战能力之最大因素。”

在抗日战争和解放战争期间,国民党政府采取通货膨胀政策,法币急剧贬值。1937年抗战前夕,法币发行总额不过14亿余元,到日本投降前夕,法币发行额已达5千亿元。到1947年4月,发行额又增至16万亿元以上。1948年,法币发行额竟达660万亿元以上,等于抗日战争前的47万倍,物价上涨了3492万倍,法币彻底崩溃——摘编自《中国货币银元》《民国中央银行货币史﹒法币》

(1)据材料一并结合所学知识,说明此时期海外贸易活跃和白银流入中国的主要原因,并分析其对中国经济发展的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府进行币制改革的原因,简要评价国民政府法币政策变化的影响。

材料一 明朝中后期,在松江府一带,几乎每家每户都要从事棉花种植和棉布生产,棉纺.织业成为这一地区人民最主要的家庭副业。据正德《松江府志》载:“俗务纺织, 不止乡落,虽城中亦然。里媼晨抱纱入市,易木棉以归。明旦复抱纱以出,无顷刻闲。织者率日成一匹,有通宵不寐者。田家收获,输官偿息外,未卒岁,室庐一空,其衣食全赖此。”

——摘自袁行霈《中华文明史》(第四卷)

材料二 鸦片战争爆发,江苏的棉纺织业开始衰落。《南京条约》签订后,纺织品进口税率平均由199%降至6%,第二次鸦片战争后降至5%以下,..江苏首当其冲,“民间之买洋布者,十室之九,由是江浙之棉布不复畅销”。在松江、苏州两府及太仓等原棉纺织业发达地区,1845 年后“洋布大行、价才当梭布三分之一。...松太布市,消减大半”。

——引自赵明远《衣被天下一- -江苏近代棉纺织工业简史》

(1)根据材料一,概括明朝中后期松江府一带棉纺织业的发展状况。结合所学,指出明代资本主义萌芽开始产生的标志。

(2)根据材料二,结合所学,从英国对外政策的角度简要说明江苏等地的“棉纺织业开始衰落”的原因,并概述外国资本主义入侵对中国农产品商品化发展所带来的影响。

【推荐3】阅读材料完成下列要求。

材料一大约公元前5000年,印度河流域开始了棉花种植。棉花种植技术传入中国后,自汉至唐,只在今新疆、西南部分地区有零星种植。南宋末,长江流域植棉渐广。元初,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹。”黄道婆在松江传授学自南海的技术,改良织机,使这里迅速成为棉纺织中心,“松江棉布,衣被天下”。元明时,各种农书都积极推广植棉和棉纺织技术。棉花种植迅速发展并超过桑麻,棉花成为我国纺织业的主要原料。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二

| 松江府 | “壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。 |

| 苏州府 | “郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。 |

| 嘉兴府 | 王江泾镇“多织绸,收丝缟之利,居者可七千余家……” |

| 湖州府 | “俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。 |

——摘编自明清史志资料

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元明时期棉花成为中国纺织业主要原料的原因。

(2)根据材料二指出明清时期江南经济发生的主要变化.

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析明朝江南市镇发展的特点及原因。

材料 “早期工业化”是指工业革命之前的工业化,也就是乡村的工业化,是为市场而不是为家庭的手工制造业。江南地区的盛泽镇的丝绸业兴盛于明末清初,“盛泽纺绸,乃是农家副业,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”。“盛泽所有丝绸产品全为农村工业盛泽四乡农民,重织轻耕”。盛泽镇鼎盛时期拥有人家万户,其中机工、曳花有数千人,炼坊、染坊、踹坊等雇佣工人又有近千人,有一半人家以此为生。在盛泽镇附近的黄溪市,丝织机坊“雇人织挽”,等待雇佣的工人,每天消晨聚集于长春桥、泰安桥的桥堍等待雇主召唤。全镇商店五六百家,工商业人口在全镇总人口中占据大多数,工商业人口大大超过农业人口。形成介于县城与乡村之间的小城市,这是中国特色的城市化模式。在1679~1833年的155年中,中国生丝的出口量从微不足道的8担上升到9920担,初露了“外向型”的经济。

——摘编自樊树志《明清江南市镇的“早期工业化”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期江南“早期工业化”的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析明清时期江南“早期工业化”的原因。

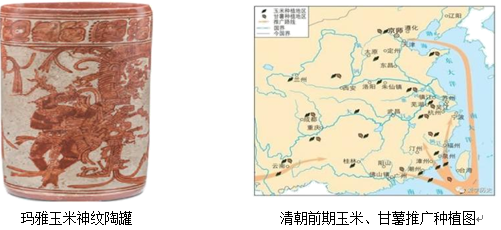

材料一

玉米在玛雅的神话中有着独特的意义,和创世神话、生命的起源有着紧密的联系。在陶器上我们能看到玉米神和玉米女神的形象,玉米神的前额高耸,头戴长长的穗状冠饰,象征玉米穗。玉米神常常以翩翩起舞的形象出现,如同玉米在风中摇曳,这代表了生命的活力,暗示着重生的希望。玉米女神则刻意表现出腹部的皱纹,表明其具备生育能力。

——摘编自湖北省历史博物馆曾攀《陶器上的玛雅文明》

材料二 也许是整个地区的气候发生了不利于玛雅农业的骤变,杂草疯长,达到难控制的程度。丛林日益向城市逼近,像沙漠吞噬绿洲一样,毁坏了玛雅人生存的基础,或者是疫病流行,导致人口锐减,损伤了文化的元气,逼迫幸存者尽快逃离危险的故园。再或者是外部的威胁,如墨西哥中部居民侵犯,致使玛雅人逃难而去,听任自己繁荣的城市中心倾颓,甚至可能直接由入侵者捣毁了玛雅宗教建筑,发生“犁庭扫穴”的大灾变。

——摘编自林大雄《玛雅的智慧》

(1)根据材料一和所学知识,分析玛雅人崇拜玉米神和玉米女神的原因。明清时期,玉米、甘薯的推广种植有何影响。(2)根据材料二,分析玛雅文明消失的原因。

材料一 明代开始大力引进高产或有经济价值的作物,如南洋的番薯、南美洲的玉米、巴西的花生、吕宋(菲律宾)的烟草等。水稻逐渐推广到北方。清代,这种作物交流的势头有了进一步的发展。作为农民生活来源的重要组成部分,棉花的种植也进一步向北方推广,其收益已超过传统的桑麻作物。优良棉花品种不断出现。许多地区棉花的种植已成为商品生产。

——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

材料二 吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组。机户出资,织工出力,相依为命久矣……浮食奇民,朝不谋夕。得业则生,失业则死……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361万历二十九年七月丁未

材料三 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇,都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇的兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朝前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基融上发展成为新兴的城市。

材料四 隆庆元年(1567)部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

材料五 中国、西欧社会经济发展部分数据比较表

| 时间 | 占世界GDP份额(世界=100) | 人均GDP(1990年国际元) | ||

| 中国 | 西欧 | 中国 | 西欧 | |

| 1500年 | 25 | 17.9 | 600 | 774 |

| 1600年 | 29.2 | 19.9 | 600 | 894 |

| 1820年 | 32.9 | 23.6 | 600 | 1232 |

——数据来源:安格斯•麦迪森《世界经济千年史》

主题二 思想的新变化

材料六 王阳明所处的明代中叶,社会处在动荡之中。统治阶级面临着言行不一,知行脱节的道德危机。科举作为选拔经邦治国人才的制度日益僵化,官僚士大夫和一般知识分子都信奉程朱理学,治学偏重格物致知。王阳明感叹当时社会道德沦丧的情况,他从各种经历中深刻体会到,要救深陷危机的明王朝,单靠镇压是不行的。要从思想上消除人们对封建制度的反抗意识,做到知行合一。王阳明认为程朱理学一味地强调知行为两件事,过分割裂了知行的关系,导致不能将道德知识付诸道德实践的情况。“某尝说知是行的主意,行是知的功夫,知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在,只说一个行,已自有知在。”“行之明觉精察处便是知,知之真切笃实处便是行。”他提出的知行合一就是要将知和行并作一件事,将道德认识和道德实践相统一,以便消除以前程朱学派一味强调知先行后而带来的知行脱节的情况。

——摘编自刘子旻《王阳明提出知行合一有什么时代背景?》

材料七 明清时期,白银货币化在整个社会全面铺开,孕育了资本主义萌芽的同时也在基层民众中浇灌出以奢侈和时髦为导向的欲望之花。对“人欲”的肯定成为这个时代精神最突出的标志、庶族地主和富裕农民的心声体现在士大夫们“农商皆本”的舆论中,李贽对程朱理学大加鞭挞,称“穿衣吃饭,即是人伦物理”。通过对人之私欲的肯定,明朝人否定了皇帝一己之私的所谓天理之公。以黄宗羲为代表的文化反思派对君主进行了最严厉的批判,提倡君臣平等,主张限制君权。明清思想家的主张,由于阶级和历史的局限,不可能从根本上摆脱封建文化的束缚,最终在文化专制政策的高压下黯然失色。

——摘编自李宪堂《明清思想的背景、线索与问题》

材料八 16~17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们……提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。18世纪欧洲启蒙思想家则拿出了……资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

主题三 明清文学艺术与科技

材料九 明朝中后期,商品经济空前繁荣,戏曲和小说等通俗文学进入兴盛时期,成为市民文化消费的潮流,如《牡丹亭》《明珠记》《金瓶梅》《西游记》《隋唐志传》等,许多文人如汤显祖、叶宪祖、冯梦龙都参与了创作编选,很多戏曲和通俗小说的原型人物在民间受到社会各界追捧,成书之后备受欢迎,这是明代刻书业兴盛的重要原因。刻印戏曲小说的书商和坊肆相继出现,有的甚至自编、自选、自刻、自销,如湖州臧懋循等,一时间各地书坊林立,私家刻书之风盛行,所刻书籍的数量和出书速度都超越了前代。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料十 晚明时期中国涌现出一批总结性的科学巨著,兴起了一股科学思潮。徐光启等人认为西方科学以数学为基础,由“数”达“理”的形式逻辑方法是西方科学优越性的根本所在。晚明学人试图通过翻译《几何原本》从科学方法论层次来救偏理学“虚玄幻妄之说”的倾向。他们迫切希望能借助“远西奇器”来解决明朝所面临的社会问题。宋应星提出“穷究试验”“凡事皆须试验而后详之”的实学思想,他认为任何科学知识都要亲身实践,以达到知行合一。

——摘编自施威、王思明《晚明学人的科学思想及其历史意义》等

材料十一 明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐。葡萄牙在租借澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲。一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《礼记》等翻译为西文出版。葡国传教士曾德昭的《大中华帝国志》,全面介绍了中国历史、地理和思想史等方面的情况。1793年,马戛尔尼使团游览了承德避暑山庄,随员巴罗在《中国游记》中盛赞了山庄的园林建筑:“错落有致,间隔合宜,恰到好处,互相衬托”。另一学者又专门指出中国园林有更高级的美——不规则的自然美,这推动了英国“不规则园林”运动的兴起。随后,整个欧洲掀起了仿建中国园林的热潮,并修建了许多包含中国元素的建筑,其中不乏代表性作品。

——改编自袁行霈、严文明《中华文明史(第四卷)》等

材料十二 16-18世纪欧洲与中国重大科学技术成就比较表(节选)

| 年代 | 欧洲 | 中国 |

| 16世纪中前期 | 1543年,波兰科学家哥白尼提出“日心说”,成为近代天文学的起点。 | |

| 16世纪后期 | 1591年,意大利科学家伽利略发现自由落体定律。 | 1578年,李时珍完成《本草纲目》,开植物学科学分类之先河。 |

| 17世纪中前期 | 1609年,伽利略制造了第一架天文望远镜,开辟了天文学的新时代。 | 1639年,徐光启完成《农政全书》,全面总结了我国古代的农业生产技术,并引进介绍西方近代科学技术。 |

| 17世纪后期 | 1687年,英国科学家牛顿发表《自然哲学的数学原理》,开创理论物理学。 | 梅文鼎兼采中西数学成就,著《方程论》《筹算》《弧三角举要》等。 |

| 18世纪初 | 英国天文学家弗兰斯提德制成第一张星象图。 | 1708-1718年,康熙皇帝组织欧洲传教士与中国学者绘制《皇舆全览图》。 |

| 18世纪中后期 | 1769年,英国发明家瓦特改进蒸汽机1774年,法国科学家拉瓦锡提出化学反应过程中的质量守恒定律。 | 1789年,吴瑭著《温病条辨》,使传染病学说更趋完整和系统。 |

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明清经济领域出现的新现象。

(2)据材料四,指出明朝中期“海外贸易蓬勃发展”的国内因素,概括白银内流推动的商业发展表现。

(3)根据材料六并结合所学知识,说明王阳明对程朱理学的发展及其原因。

(4)根据材料七,概括明清思想家的基本主张及产生的原因。

(5)根据材料九并结合所学知识,分析明朝中后期印刷业兴盛的原因。

(6)根据材料十并结合所学知识,概括晚明时期科学思想的主要内容,并分析其产生的原因。

*能力提升*

(7)根据材料三并结合所学知识,概括江南市镇的特点。并从经济、思想方面等简析明清商品经济发展对中国社会转型产生的影响。

(8)据材料五,指出明清时期中国社会经济发展的态势。结合所学,谈谈你对这种态势的总体认识。

(9)根据材料十一并结合所学知识,分析明末清初“东学西渐”对欧洲的影响。

*历史纵横*

(10)根据材料八并结合所学知识,说明明清之际的进步思想为什么没有从根本上推动社会的转型。

(11)从材料十二中任意提取两条相互关联的历史信息,拟定一个论题,并加以阐述。(要求:信息相互关联,论题明确,史论结合。)