材料

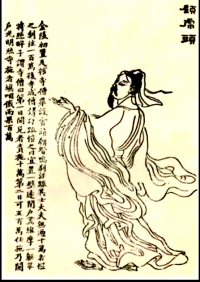

图中文字大意为:金陵(建康)兴建瓦官寺,僧众向各界善信筹款,在朝官员和当地名士都捐出一笔钱,多少不等,最多也不过十万钱。筹到顾恺之名下时,他在功德簿上写了“一百万”。过了一段时间,和尚到顾恺之府上催要捐款,顾恺之却胸有成竹地说:“请在庙里为我预备一面墙壁。”顾恺之闭门在墙上画了一幅维摩诘居士(古印度毗舍离地方的一位富豪,家有万贯,奴婢成群,是在家修行大乘佛教的名士)像,并嘱咐僧人说:“从明天起,可以让人来看壁画,第一天看画者每人要求捐资十万,第二天减一半,第三天以后皆随喜功德。”消息传出,看画者络绎不绝,很快就筹集百万钱。

——据启鸿艺术网《藏于英国博物馆的中国瑰宝》等整理

阅读材料,对材料中顾恺之身上所体现的“魏晋风度”加以阐释。(要求:史论结合,逻辑清晰)

相似题推荐

材料 所谓“利玛窦规矩”,一般是指明末耶稣会传教士在中国传播天主教时实行的“文化适应”中国或“本土化”传教策略,具体则指以利玛窦为代表的耶稣会在传教过程中实行的那些适应中国传统文化和生活方式的传教方式,如认为儒家学说不是宗教、祭孔祭祖不是偶像崇拜、允许中国教徒祭祖、因地制宜的改革天主教圣事礼仪以适应中国民俗风情等。如果从更大范围来考察利玛窦所开创的、具有中国特色的传教策略的话,我们也可以将耶穌会的“上层传教”策略,包括“附儒易佛”和“科学传教”等方面的内容概括进广义的“利玛窦规矩”之中。

——摘编自任婷婷《天主教改革与“利玛窦规矩”的兴衰》

明末欧洲耶稣会士的东来,是明清中外关系史上的一件大事。根据材料并结合所学知识,对“利玛窦规矩”的形成进行阐释。

材料一

15世纪早期中国人和葡萄牙人的航海

材料二 郑和的第一支探险队由62艘船组成,共载2.8 万余人,一般的船宽 150英尺,长370英尺,而最大的船宽 180英尺,长444 英尺。它们与哥伦布的小旗舰——宽 25 英尺,长 120英尺的“圣玛利亚号”相比,是名副其实的浮动宫殿,而“圣玛利亚号”又比另外两艘船“平塔号”和“尼娜号”要大一倍。

——以上材料均摘编自斯塔夫利阿诺斯《全球通史》

仔细阅读材料,结合所学,围绕郑和下西洋,以对照中外、贯通古今的探究方法展开深度思考,写一篇历史小论文。(要求:标题自拟,分层阐释,史论结合,逻辑清晰,表述成文)材料一 统治印度300多年(1526~1857年)的莫卧儿帝国是印度历史上最后一个封建王朝。于莫卧儿帝国统治中期修建的泰姬陵(如图1、图2所示)被视为帝国繁盛的重要标志。它像印度建筑又不像印度建筑,像波斯建筑又不像波斯建筑,具有伊斯兰风格又不完全是伊斯兰建筑。欧洲学者经过考证,认为其设计师是意大利人;也有艺术家说,泰姬陵的穹顶,灵感来自“天似穹庐”的蒙古包。

图1泰姬陵 图2泰姬陵远景

材料二 2018年年初,新加坡某媒体发表《对泰姬陵围攻》一文,文章指出,印度部分地方政府高官正带头将泰姬陵排除在主要旅游目的地之外,拒绝给予泰姬陵任何官方的文化资助,规定不得将泰姬陵模型作为政府礼品向贵宾赠送等,他们以种种手段对泰姬陵加以“围攻”。其主要理由是泰姬陵是莫卧儿皇帝(穆斯林)建造的陵墓型清真寺,没有“体现印度文化”。

——以上材料均摘编自梅岱《难忘泰姬陵,莫卧儿王朝的精神和魂魄》

阅读材料,就泰姬陵与印度文化的关系提出一个观点,并结合所学知识加以说明。(要求:观点正确,表述成文,史论结合,逻辑清晰)