材料一 魏源和龚自珍一样,主张变法革新,认为“天下无数百年不弊之法,无穷极不变之法”,“变古愈尽,便民愈甚”。……认为西方资本主义国家之所以富强,除因为拥有装备精良的军队外,更重要的是由于建立了一套近代化的工业。中国要想强盛起来,不仅要学习西方的养兵练兵之法,也应当着手建立近代工业。……他强调在发展近代工业时,应“尽得西洋之长技”,并相信中国人完全有能力把祖国建设成为一个富强兴盛的国家。在《海国图志》中,魏源还介绍和评说西方的民主政治制度。

——据李侃、李时岳等《中国近代史》

材料二 《海国图志》成书以后,就如同在汪洋大海中投下了一枚小小的石子,根本没有在这个古老的国家激起风浪。魏启敏提到“很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。许多守旧的朝廷官吏骂声一片,甚至主张将《海国图志》付之一炬。在清政府眼里这是一部大逆不道的书籍。该书在国内的印刷数仅有千册左右”。出乎魏源和所有中国人意料的是,这本书在日本产生了重大影响,成为“墙内开花墙外香”的一个显例。《海国图志》传入日本的时候,正是日本面临着和中国相同命运的关键时刻。日本维新志士利用《海国图志》提出改革主张和“开国论”思想。在1868年发起的明治维新运动使日本掀起了彻底向西方学习的热潮,从此走上了富国强兵的康庄大道,一跃成为可以战胜中国和俄国的亚洲霸主。而产生了《海国图志》的中国,则在盲目的自大和排外中,失去了一次又一次变革的机遇,成了一个“半殖民地半封建社会”的落后国家。

——据周英杰《〈海国图志〉的孤寂与荣光》整理

(1)根据材料一,概括魏源的主要主张。结合所学知识,指出魏源作《海国图志》的主要目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,就周英杰对《海国图志》的评价视角进行论证。(要求:观点明确,逻辑严密,表述流畅。)

相似题推荐

材料 明清之际的思想家顾炎武在《与友人论学书》中提出了“博学于文”“行己有耻”的口号,说这是“圣人之道”,这两个口号既是他提倡务实的思想基础,也是他表达士大夫为人处世的基本要求。顾炎武的务实学风表现在治学上则是坚持实事求是,踏踏实实地做学问。顾炎武一生广泛涉足于经学、史学、音的小学,金石考古和舆地诗文之学,他研究这一切并非为学术而学术,而是为了对国家、民族和社会有所作为。为了“经世致用”,顾炎武还特别注意对现实的迫切问题的研究。他每到一个地方,就要详细调查该地的各种情况,特别注意有关国计民生的现实问题。

“经世致用”是嘉、道年间一种带有趋向性的思想文化动态,已形成了一种普遍性的社会思潮,参与者相当广泛。如陶澍、林则徐、贺长龄等身为封疆大吏、督抚监司,勇于任事,通达时务,关心民寝,讲求水利、漕运、盐政诸大计;而一批沉抑闲衙或落拓在野的士人,则多熟悉朝章典故、天下利病,以经世自任。包世臣,由词章之学转向了经世之学;类自珍,初受学于外祖父段玉裁,究心音韵、考据,后病时势之艰,走向诋辟时政之途;魏源,早年习宋明理学后又研考据之学,复又因喜今文经学的活波思想形式而通经致用,以史地之长救民族危亡;张穆、徐松、何秋涛、沈垚等深通经世大略,无不留心边防舆地之学,成就斐然。上述诸人,其各属不同的学术流派,但都在时势造化下染上了不同程度的经世致用思想色彩。

——据曹大为等《中国大通史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析嘉道年间经世致用思想与顾炎武经世致用思想的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,指出嘉道年间经世致用思想产生的历史背景及其历史作用。

材料一 或许是时代的局限,或许是英国用坚船利炮轰开了中国的大门,所以林则徐、魏源等有识之士仅仅对西方的科学技术感兴趣。确切地说,他们是对坚船利炮感兴趣,他们始终坚信在纲常礼教方面,西方不如中国,从此“师夷之长技以制夷”的思想开始影响中国一批又一批人。在内外交困的背景下, “师夷之长技以制夷”的思想也从理论进入实践阶段。19世纪末, “中体西用”思想走到了尽头,然而思想的闸门已经打开。

——摘编自纪锋《略论近现代中国文化思潮的变迁》

材料二 所谓中国近代社会思潮,即“在中国近代社会历史条件下产生的,那些特定的阶级、阶层、集团的社会心理、人文观点和理论意识形态的总和”“不管其成败如何,不管其内蕴的正确程度如何,都从属于那个历史性的问题,作为一种社会前途的设计,都是这场社会选择的答卷”。它们不仅是先进的中国人向西方不断学习的必然结果,而且顺应了中国资本主义发展的历史潮流,是中国近代化历史过程中的必然产物。这些形成于中国近代社会的社会思潮,既不可避免地受到了西方思想文化的影响,又深深地打上了中华民族传统观念的烙印,体现出了鲜明的特点。

——摘编自马艺铭《浅析中国近代社会思潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“师夷之长技以制夷”从理论进入实践的标志性事件,并用史实解释“19世纪末,‘中体西用’思想走到尽头”。(2)根据材料一、二并结合所学知识,列举近代中国先后出现的社会思潮,并说明其共同特点。

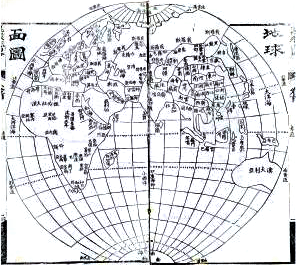

材料一 徐继畲的《瀛寰志略》刊行于1848年,系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的基本情况。他介绍欧洲人“长于制器,金木之工,精巧不可思议……造舟尤极奥妙,篷索器具,无一不精”。叙述南洋、印度等地时,平球地他详细叙述了这些地方沦为西方列强殖民地的过程,意在起到自警警人的作用。1866年,总理衙门主持重刻《瀛寰志略》作为京师同文馆的教科书。徐继畬出任“总管同文馆事务大臣”,增开西方近代自然科学、 国际公法、经济学、历史学等课程。此后三十余年间,此书不断被翻刻,成为进步知识分子寻求“自强之路”的必选书目。

《瀛寰志略》插图

材料二 梁启超在《变法通议》中写道:“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。”1898年,光绪皇帝“明定国是”诏书宣布: “京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办。”梁启超随后起草《京师大学堂章程》,强调大学堂必须“中西并重,观其会通,无得偏废”。到1899年,至少新开办学堂104所,分布于17省。1901年,清政府下令“所有书院,于省城改设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂,各州县改设小学堂,并多设蒙养学堂”。至1905年, 学生人数从 1902年的6912人猛增到258876人。是年,清政府正式废除科举制。

材料三 中国话剧的早期发展状况

| 五四新文化运动的热浪、外国戏剧作品的译介极大地鼓舞了有志之士积极从事创作,话剧文学空前繁荣。胡适的话剧《终身大事》中,女主人公“孩儿终身大事,孩儿应该自己决断”的呼声响彻云霄。三十年代,曹禺的话剧《雷雨》更是取得轰动性的效果。此剧描写了封建没落家庭及其众生相,与都市中“各阶层小市民发生关联,从老妪到少女,都在替这群不幸的孩子们流泪”。 |

| 三四十年代,抗日题材的话剧逐渐增多,有章泯的《东北之家》、田汉的《扫射》、许幸之的《最后一课》等。其中《放下你的鞭子》一剧,描写东北沦陷后一位老汉带着女儿流亡卖唱为生。父女俩涕泪交流地诉说了日军入侵、家乡沦亡、自己流离失所无以为生的悲惨遭遇。观众看完后群情激奋,爆发出“打倒日本帝国主义”的吼声。此剧还曾赴美演出,受到了罗斯福总统的赞誉。 |

(1)阅读材料一,概述徐继畬在向西方学习方面作出的贡献。

(2)依据材料二,结合所学,简述清末教育的发展变化。

(3)阅读材料三,给两段材料分别拟定主题,任选其中一个说明其产生的背景及历史意义。