材料一

材料二 从政治地理角度来看,适宜建都的地点一般有几个层次的考虑,其中有两个层次最为要紧:一是全国领土范围内的地理区位,二是建都地点本身的地理环境,包括自然条件与人文基础。在第一层次中的考虑又分为两方面,一是选择全国的地理中心或有利的控内御外的位置,二是与统治集团的发源地是否相近的原则。

——周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

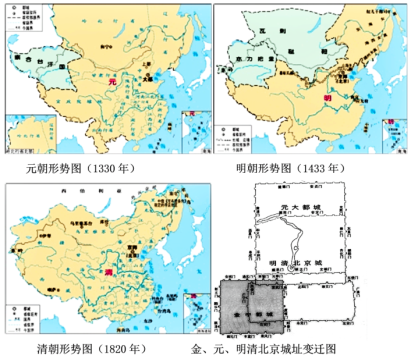

根据材料一,结合元明清时期北京成为都城的历史,说明材料二观点。

相似题推荐

材料一 清朝对西藏的统治取得了显著成果。“驱准(蒙古准噶尔分裂势力)保藏”之后,清廷改组了西藏地方政府“噶厦”,清除了蒙古贵族势力,任用藏地上层人物协助达赖、班禅治藏,并允许西藏继续尊崇黄教,以稳定西藏局势。雍正五年(1727年)起,清廷正式在西藏派设驻藏大臣二人,代表朝廷监督西藏政务。乾隆十六年(1751年)颁布《西藏善后章程》,乾隆五十八年(1793年)颁布《软定西藏章程》,逐步加强对西藏的控制。其中后一章程规定,驻藏大臣地位与达赖、班禅平等,西藏僧俗官员“事无大小,均应察命驻藏大臣办理”,并开始训练军队,统一铸币。同时,章程还规定达赖、班禅及其他黄教活佛“转世”之时,需采用“金瓶掣签”之法,即将灵童候选人的姓名放入清廷所需“金瓶”中,在驻藏大臣监督下公开抽签,以决定中选者,这一方法抑制了地方贵族势力的操纵、舞弊行为。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 1951年,中央人民政府和西藏地方政府签订《十七条协议》,西藏实现和平解放……1959年9月,西藏自治区筹委会先后作出《关于废除封建农奴主土地所有制实行农民的土地所有制的决议》《西藏地区减租减息实施细则》《关于西藏地区土地改革的实施办法》等重大决策部署。百万农奴从封建农奴制度的枷锁中解脱出来,获得人身自由和宗教信仰自由,获得现代意义上宪法所赋予的基本公民权利。1965年9月1日,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨召开,宣告西藏自治区成立。

——摘编自余志坤《伟大而深刻的社会变革——纪念西藏民主改革60周年》

(1)根据材料一,概括清朝治理西藏的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西藏自治区成立的政治前提,并分析西藏自治区成立的意义。

【北魏改革】

材料一 孝文帝日:“今欲断北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒。”

——引自《资治通鉴》

【唐皇长策】

材料二 自古皆贵中华,贱夷狄,肤独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——唐太宗

【清帝奇功】

材料三 1761年,居住在伏尔加河下游的蒙古族土尔扈特部举行反抗沙俄的起义,遭到沙皇军队的残酷镇压。在生死存亡之秋,首领渥巴锡等率部众于1770年10月再次发动了反抗沙俄的武装起义,他们高呼:“我们的子孙永不当奴隶,让我们到太阳升起的地方去!”经长途跋涉,东归祖国。受到了乾隆皇帝隆重接待和妥善安置。

——岳麓版《教学参考书》

(1)北魏是我国古代北方少数民族鲜卑族建立的北朝政权,它在孝文帝改革时对鲜卑等少数民族实行汉化政策。材料一体现了汉化政策的哪一方面?汉化政策产生了怎样的影响?

(2)材料二体现了唐朝政府对于民族关系怎样的态度或政策?试举唐与吐蕃交往的二例予以说明。

(3)材料三反映了清朝皇帝对于少数民族的爱国义举一种怎样的态度?此外,清朝前期。为维护国家统一,在处理边疆地区少数民族的关系上还采取了哪些方式?请举例说明。

材料一 1691年,康熙帝宣布停止修筑沿用了2000年的长城,长城内外即成“一体”,即成“一家”。1703年,清朝选择塞外之地创建避暑山庄,每年盛夏之际来此,接见边疆少数民族政教首领。历经康雍乾等朝纂修的《大清一统志》,备载天下山川、郡邑、政事、风俗,旨在构建国家广阔的疆域一统观,从而在观念上来代替“华夷之辨”。

——摘编自李治亭《论清代“大一统”与避暑山庄》等

材料二 秦汉时期,由于简牍书写不便,更因形体繁重,运输保管不易,乡吏具体负责户籍的编造,县吏主要起监督、审核作用,户籍的正本放乡,副本呈县。由于乡吏是郡县任命,俸禄微薄,工作上经常有私派加征、盘剥百姓的行为。东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,户籍散乱。魏晋时期,随着技术的进步,户籍转由县廷编造,并由县上报郡、州,直至中央政府。隋唐则彻底废除乡吏,继续强化以县廷为中心的治民方式。

——摘编自张荣强《从户版到纸籍:战国至唐代户籍制度考论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代“大一统”思想的特点。(2)根据材料二,指出魏晋时期户籍编造主体的变化,并结合所学知识分析其原因。