材料— “汉承秦制,又有损益变化”、“汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私思自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

史料三 历代对秦始皇统一和秦制给予高度评价:明法度,定律令,皆以始皇起。

——《史记·李斯列传》

并吞战国,海内为一,功齐三代。

——《汉书·主父偃传》

秦王扫六合,虎视何雄哉。

——李白《古风·其三》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也,私其一已之威也,私其尽臣畜于我也。然而公天下之端自秦始。

——柳宗元《封建论》

始皇帝,自是千古一帝也。

——李贽《藏书》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识指出汉初继承了哪些“秦制”。说明汉初“矫秦县之失策”的措施并结合所学知识指出这一措施导致的后果。

(2)依据材料二并结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施。

(3)根据以上史料结合所学过的知识,谈谈你如何看待秦始皇的功过。

相似题推荐

材料一 秦朝建立后,在中央设立了博士官职。这些博士缺乏传世文献记载,大多默默无闻,今尚知名的只有17人,他们大多是一些儒生,如李克及其学生伏胜、淳于越、鲍白令之、桂贞、茅焦、叔孙通等人。其职掌有三:一曰通古今;二曰辩然否;三曰典教职。他们受法家压制,进行理论探讨而不参与政治决策,政治影响甚微。

——摘编自马非百《秦集史》

材料二 及汉武帝时,开设学校,立五经博士,置弟子员,射策设科,劝以官禄,传业者故益众矣。其后太学生徒,动至万数,郡国黉(学校)舍,悉皆充满。故自两汉登贤,咸资经术。

——摘编自《南史·儒林传》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响秦朝博士地位的因素有哪些。(2)根据材料二并结合所学知识,分析评价汉武帝设立五经博士的影响。

材料一 有学者指出,秦汉时期是中国文明发展史上一个极为重要的时期:

①这是中央集权制度创建、健全并得以初步确立的时期;

②这是由文化多元走向文化思想相对统一并确立社会主导思想的时期;

③这是一个以开放和发展为主题的大时代……

(1)结合所学,为以上分论点分别列举出相应的史实论据。

材料二 公元382年,前秦苻坚执意伐东晋,苻融劝阻说:“国家本戎狄也,正朔会不归人。江东虽微弱仅存,然中华正统,天意必不绝之。”《魏书》中记载,韩显宗给孝文帝的上书中谴责南朝汉族统治者说:“自南伪相承,窃有淮北,欲擅中华之称。”

(2)阅读材料二,苻融对前秦政权和韩显宗对北魏政权的看法有何不同?请结合所学分析原因。

材料三 辽是一个半游牧半农耕国家,兼有两种不同的社会经济形态。辽太宗一度南掠中原,契丹贵族大肆劫掠,激起中原人民的反抗。在感叹“我不知中国之人难制如此”之余,辽太宗根据南北生产方式、生活习俗和民族构成的不同,采取相应的统治方式。随着时间的推移,这种政治策略演化为基本制度:“官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”

(3)依据材料三,指出辽朝国家治理的特点,并简述其意义。

材料四 康雍乾三朝绘制疆域图简况

| 康熙朝 | 1708年,康熙“谕传教西士分赴内蒙各部、中国各省,遍览山水城廓,用西学量法,绘画地图。”于1718年,完成了《皇舆全览图》。 |

| 雍正朝 | 沿用为康熙朝测绘地图的西方传教士,对于尚不能进行精确测量的西域地区,仍在地图上以虚线标注。 |

| 乾隆朝 | 测绘工作以大清技术人员为主,吸收在准部、回部进行实地测绘地图的成果,订正西藏部分错误。于1760年绘成的更完整、详细的全国地图《乾隆内府舆图》,达到了中国古代地图绘制的最高水平。 |

(4)依据材料四和所学,简要说明乾隆朝绘制《乾隆内府舆图》的原因。

材料一 (农民)还要按规定向国家缴纳人头税,服繁重的徭役。秦代的田赋负担相当沉重,征收量达到2/3①。

——孙翊刚《中国赋税史》

注:①孙翊刚对“泰半”的理解是2/3。

材料二 (秦代)口赋则远比田租要重,所谓“收泰半之赋”,就是要将一年收入的一大半,作为人头税(口赋)上交国家。

——王新龙《大秦王朝》

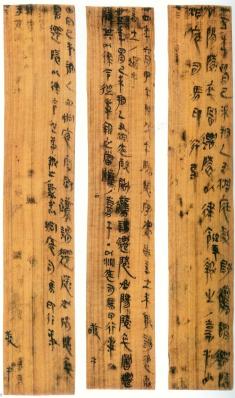

材料三 里耶秦简

“迁陵卅五年豤(垦)田舆五十二顷九十五亩,税田四顷□□……”

——陈伟《里耶秦简牍校释》第1卷

材料四 总舆田(应纳税土地)数5295亩,除以总税田(应缴田租)数451亩,为11.73倍,若总税田数为441亩,则为12倍。这两个数据都可以作为秦始皇三十五年迁陵县的实际田租税率为“十二税一”的佐证。

——刘三解《秦砖大秦帝国兴亡启示录》

(1)就研究秦朝收取“泰半之赋”而言,上述四则材料哪些是第一手史料?哪些是第二手史料?

(2)根据材料一,秦朝农民对国家承担的义务有哪些?对比材料一、二,两位学者对“泰半之赋”中的“赋”的理解有何差异?

(3)综合上述材料,你认为秦收取“泰半之赋”的说法是否成立?请简要说明理由。

材料一 秦以郡县治东方,用秦吏秦法经纬天下,移风濯俗,结果激起东方社会的反抗。其间包含着区域文化差异与冲突。刘邦建立汉家帝业,一方面必须“承秦”,包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会的习俗。

——摘编自陈苏镇《<春秋>与汉道:两汉政治与政治文化研究》

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度。确立三省六部制度。尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重。故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度。可以防止外成或个别大臣专权基位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年。兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里。数县并置:或户不满千.二郡分领。具僚已众,资费日多:吏卒增。租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏乘帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)依据材料一分析“汉承秦制,有所损益”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋初的政治制度创新表现。

材料 汉代自刘邦建国至献帝禅让,登上后位并荣幸成为皇太后的共有17位,其中先后有9位皇太后临朝称制。汉代统治者十分注重“以孝治天下”,厉行嫡长子继嗣的宗法制度。在两汉帝系的传嗣过程中,“主幼时艰”或“皇统屡绝”的情况时常出现。为保证皇权嫡传,母后们便临危受命,援立幼主,临朝听政,主持国家大局。如东汉孝和帝驾崩后,邓后临朝听政,号令自出,不论外戚还是宦官,在她的严格约束下都心怀畏惧,不敢擅权为政。她还先后创办两所宫邸学,整理经学,教授宫人,教育王家子弟,亲自监督考试,以示督促。吕后听政时,实行宽徭薄赋政策,“减田租,复十五税一”,严苛法令予以省减,先后废除《挟书律》和《妖言令》,允许民间收藏书籍,恢复言论的相对自由。

——摘编自贾丽英《论汉代母后政治》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉代母后政治兴盛的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉代母后政治兴盛的影响。

材料 高祖十二年(公元前195年)十二月,诏曰:“南武侯织亦粤(通‘越’)之世也,立以为南海王。”

文帝二年(公元前178年)六月,淮南王(刘长)都寿春,大风毁民室,杀人。是岁南越(南海)反,攻淮南边,淮南王长破之。

前时南海王反,陛下先臣(指刘长)使将军间忌将兵击之,以其军降,处之上淦。后复反,会天暑多雨,楼船卒水居击棹,未战而疾死者过半……悲哀之气数年不息,长老至今以为记。

——材料均摘自《汉书》

根据上述材料并结合所学知识,简述汉初南海国的历史兴衰。

材料一:距今5 800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了文明阶段。中华文明实际是在黄河、长江和西辽河流域等地理范围内展开并结成的一个巨大丛体。在这个丛体内部,各地方文明都在各自发展。在彼此竞争、相对独立的发展过程中,又相互交流、借鉴,并逐渐于中原地区出现了一个兼收并蓄的核心。

——摘编自《中华文明起源图谱初现》等

材料二:自古以来,我国是个多民族的国家。秦汉时期,中国更是一个有空前统一规模的多民族国家。这时,汉族作为主体民族还没形成,在其境内及其周围,存在着许多民族和部落。汉族是原来居住在中原而以农业生产为主要经济生活的一些民族、部落融合起来而成的人们共同体。当时对于这些民族、部落并没有总的正式名称,现在一般称作华夏族。秦汉皇朝各种有利于统一的措施,以及秦汉时期所宣扬的大一统思想,都为华夏族向汉族转化提供了物质的和政治的条件。华夏族统一的秦皇朝,其族称曾被称为“秦人”,但是秦朝国祚短,“秦人”的称呼很快为“汉”的称呼所取代。特别是与南海诸国以及中亚、西亚、东亚各国友好交往中,声名远播,“汉”之名遂被他族他国称呼为族名。总之,汉族之名自汉朝始称。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识概括中华文明起源发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举“秦汉皇朝各种有利于统一的措施”。

材料一 (曹氏)叔振铎,文王子而武王弟也。武王克商,封之于陶邱……为宋景公所灭。子孙以国为氏。

——(宋)郑樵《通志略》

材料二 周王正妻所生之子称嫡子,其他妾室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权力,称其为大宗。其他嫡子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗祖网,小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

材料三 春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新行政建制。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)材料一反映了西周时期的哪种制度?有什么积极作用?

(2)材料二反映了西周时期的那种政治制度?由材料分析出,该制度的最大特点是什么?

(3)材料三反映出我国古代地方行政建制发生了什么变化?分别有什么特点和影响?

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 汉朝皇帝的高招是,延揽始终坚持封建制度的学派来支持中央集权的国家……中央集权国家的理念逐渐与这个文人阶层和儒家信徒紧密结合起来。这个文人阶层原来捍卫的是旧封建制度,但是在此之后,他们一直反对任何分裂活动。

——菲茨杰拉德《中国简明文化史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出汉武帝在思想上采取的措施以及这一措施产生的影响。

材料一 西周的封建是层层分封,而汉代封建只有一层分封,诸侯王国以下依然是郡县制,每个王国领有三四郡、五六郡不等。除了诸侯王以外,刘邦又分封萧何、张良等百多位功臣为列侯,建立侯国,这些侯国的地位与县相当,但直属中央。因此,汉代封建只是郡县制的变形,并没有完全回到西周封建的道路上去。

——摘编自周振鹤《 中国地方行政制度史》

材料二 元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一,分别指出西周和汉初实行的地方行政制度。结合所学知识,概述汉初地方行政制度的局限性及汉武帝解决这一问题的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出元在地方行政制度方面的重大举措并简析其积极作用。

(3)综合上述材料,概述从西周至元朝中央与地方权力关系发展趋势。

【推荐2】制度重建

材料一汉兴之初,反秦之弊,与民休息,凡事简易,禁罔疏阔,而相国萧、曹以宽厚清静为天下帅,民作“画一”之歌。孝惠垂拱,高后女主,不出房闼,而天下晏然,民务稼穑,衣食滋殖。至于文、景,遂移风易俗。

材料二孝武之世,外攘四夷,内改法度,民用凋敝,奸轨不禁。

——《汉书》

(1)“秦之弊”主要表现在哪里?

(2)汉兴之后,统治者是怎样反“秦之弊”的?效果如何?

(3)孝武是谁?他是怎样“内改法度”的?

悠悠华夏五千年,孕育了众多帝国。为彰显帝国风貌,某兴趣小组制作了若干学习卡片。

卡片一:早期中华帝国——秦与汉

卡片二:分裂中的帝国——南北朝

卡片三:世界性的帝国——唐朝

卡片四:落日下的帝国——清朝

(1)将下列选项对应至上述卡片中(填写字母)

A.开元盛世B.胡汉通婚C.军机独尊D.文成公主入藏E.颁推恩令F.伊犁将军G.郡县乡里H.以孝治国I.设立河西四郡J.设台湾府

①卡片一 (10选3)②卡片二 (10选2)

③卡片三 (10选2)③卡片四 (10选3)

(2)若增加“儒学转型的帝国——宋朝”学习卡片,则下列对该时期“儒学转型”理解正确的是

A.从德治思想到罢黜百家B.从两汉经学到程朱理学

C.从敬天保民到孔孟之道D.从程朱理学到西学东渐

(3)若进一步研究卡片三的主题,除已有的选项,还可补充哪些内容?试举三例。