材料一 在河南辉县固围村的战国时期魏墓中,一次出土了160多件铁器,其中有铁农具58件,数件“V”形犁或铁犁冠被发现。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二 (东晋时期)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——[唐]房玄龄等《晋书》

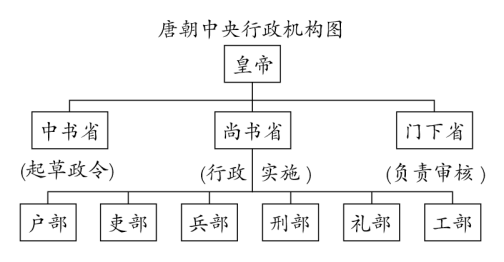

材料三 论轻徭薄赋,亦当以唐朝为最。租庸调制可谓中国历史上赋税制度之中最好者,当时的农民生活宽舒安适,促成了整个社会之安定繁荣,自唐太宗贞观到唐玄宗开元年间,历时100余年。

——摘编自钱穆《中国经济史》

(1)人类社会的实物遗存有助于研究当时人类的历史活动。根据材料一,推断战国时期农业生产领域出现了什么现象。这一现象加速了什么土地制度的确立?

(2)结合所学知识,分析材料二中社会经济发展的主要原因。

(3)根据材料三,概括唐太宗贞观年间到唐玄宗开元年间社会经济繁荣的主要原因。

(4)综合上述材料,分析促进中国古代社会经济发展的主要因素。

相似题推荐

材料一 春秋战国时期商业蓬勃发展起来。这一时期,农产品和手工工业品日益丰富,商品流通范围逐步扩大,流入市场的产品日益增多,还出现了很多专业化的富商大贾。

——摘编自李生《春秋战国时期商业发展原因新探》

材料二 春秋战国时期,各国都城逐渐成为重要的商品中心,一些新兴城市的商业功能也开始显现。这些大大小小的城市有贸易分工十分细致的市场,还“诸侯四通,货物所交易”。各地都市的崛起,以及遍布“百郡千邑”的“市邑”,为社会增添了数以万计的城镇平民,也为城市平民和农村人口提供了经商的便利条件。春秋战国时期以富商大贾作为经典化身的商人资本,集聚大量的货币财富,“家聚千金”“赀拟王公”者比比皆是。

——摘编自陈朝云《春秋战国时期的商业发展及评价》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明春秋战国时期商业发展的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析春秋战国时期商业发展的原因。

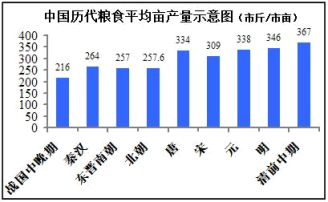

材料一 从图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二 在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

材料一 周灭商后,疆域扩大,已经是一统的多民族国家。因而,人们心中遂有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的大一统思想的初步形成。

——摘编自杨向奎《先秦儒家之一统思想》

材料二 商鞅变法的一项重要内容就是“制土分民”,促进土地私分。其他各诸侯国的变法也类似。商鞅还下令“民有二男以上不分异者,倍其赋”。荀子则从理论上论证了私分的必然性和合理性:“人之生不能无群;群而无分则争;争则乱,乱则穷矣。”他还提倡“分田而耕”。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

材料三 宋代福建兴化县“田耗于秫糯(制酒原料),岁肩入城者,不知其几千万”。仙游县“田耗于蔗糖,岁运入浙淮者,不知其几千万亿”。福州、泉州一带适宜种植粟麦的土地变成了大片的荔枝园,“一家之有,至于万株”。两浙路的苏州太湖洞庭山,“皆以树桑栀甘柚为常产”、“糊口之物,尽仰商贩”。在湖州的山乡,“以蚕桑为岁计……兼工机织”。绍兴二年(1132年)冬,“忽大寒,湖水遂冰,米船不到,山中小民多饿死”。

——摘编自李晓《宋代工商业经济与政府干预研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出此时“一统的多民族国家”形成的制度因素以及它在该时期思想领域产生的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析春秋战国时期个体劳作形成的历史条件。

(3)根据材料三,概括宋代农业的新现象,并结合所学知识指出上述新现象出现的影响。

材料 魏、晋、宋、齐、梁、陈六朝是豪强士族兴起并强盛至极的时期。当时中央集权弱化,统治者对豪强士族只得采取妥协退让的态度,承认豪强士族的经济利益,但是为了维护国家利益,又不得不采取措施对豪强士族进行限制,如政府采取的措施有两晋时期的占田制、南朝时期的占山制等。同时,向来被抑制的商业在这一时期也被重视起来,政府采取了许多发展商业贸易的政策,如商税的减免、对外双边贸易和海外贸易的开放等。再者,为了扩大土地面积,六朝政府实行奖励垦荒、减免赋税等政策,鼓励少地或无地的农民去开垦荒地;为了增加土地上的劳动力,六朝政府又采取了安置流亡人口、掳掠对峙政权的人口、奖励南渡人口等一系列的措施。六朝政府实施的经济政策,促进了南方经济的发展,奠定了六朝政权稳定的社会经济基础。

——摘编自洪卫中《六朝政府经济调控政策述论》

(1)根据材料,概括六朝政府经济政策的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明这一时期江南经济得到发展的原因。

材料一 秦始皇又增派援军,终于征服了越族,建置了南海、桂林、象三郡。……秦在统一过程中,派遣数十万内地人民到南方去戍守,把中原人民的先进生产技术和生产工具带到南方,促进了当地的开发。在南北劳动人民共同开发南方边地的过程中,也修通了道路,特别是修凿了灵渠,使长江水系同珠江水系联结起来。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

材料二 西晋末年永嘉之乱,中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相携南下。此后中原每一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都有一次较大规模的人口南徙。据研究,截至刘宋,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。西晋时北方诸州,约700万口,南渡的90万口约占其1/8。北来的侨民集中在长江上游的成都平原、江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏省境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,遇变乱同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的长久进步开辟了道路。

——摘编自曹文柱等著《乾坤众生》

(1)根据材料一,概括秦始皇为统治越族地区所采取的具体举措。

(2)根据材料二,概括两晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,从经济角度分析人口迁徙的影响。

材料一 三国时期,北方大量人口南迁,促使孙吴开发荒地,普遍屯田,江南大量荆棘遍野的土地得以开垦。孙吴势力范围包括长江中下游以南广大地区,人口构成基本上为北方南渡移民和山越土著居民。华夏民族与山越民族的进一步融合,为东南地区的开发作出重大贡献。同时,江南粮食单产有较大提高,钟离牧有田二十亩,年获六十斛米。三国两晋时,京口、建业、武昌已并列成为江南地区的重要商业城镇。城市的增多促进了商品贸易的繁荣。三国时期户口大量流入江南地区,已拉开了经济重心南移的序幕。

——摘编自马强《论汉末三国时期的人口下降与迁移》

材料二 宋代以降,北方气候日趋寒冷,导致北方农作物大受影响,气候变冷使生长期缩短,北方复种指数处于较低水平,即便有品种、技术的改进,仍只能维持一年一熟或两年三熟。南方自唐以来双季稻轮作及稻麦复种发展的趋势未受到气候变冷的太大阻遏。在气温降低、雨量减少的双重作用下,北方单位面积产量明显下降。南方气温变幅小,雨量仍充足,加上其他有利条件,亩产反而有所提高。间接影响了手工业发展,进而波及商业;南方由于地理位置等因素,所受波及较小。这一气候变化进程加快了经济重心南移的步伐。

——摘编自郑学檬、陈衍德《略论唐宋时期自然环境的变化对经济重心南移的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三国两晋时期南方社会发展的表现。(2)根据材料一、二并结合所学知识,围绕“经济重心南移”提炼一个观点,加以阐述。(要求:写明观点,史论结合,表述清晰。)

材料一 汉武帝在位54年,是中国古代统治年代比较长的帝王。汉武帝时代,西汉王朝开始进入全盛时期,以汉族为主体的统一多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成,中国开始以文明和富强的政治实体和文化实体闻名于世,汉武帝时代的政治体制、经济形式和文化格局,对后世都有相当重要的历史影响。

——摘编自王子今《秦汉史:帝国的成立》

材料二 唐太宗李世民吸取隋亡的教训,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。在他统治时期,国家出现了少有的开明政治局面。唐玄宗选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述汉武帝为巩固大一统国家在经济上和思想上采取的措施。(2)写出材料二中所提及的唐朝盛世局面的名称,并根据材料指出这两个盛世局面出现的共同原因。

(3)汉唐盛世局面的出现,为后世统治者提供了哪些宝贵经验。

材料一 自高宗永徽以后,都督带使持节者,始谓之节度使,然犹以名官。景云二年(717年),以贺拔迁嗣为凉州都督、河西节度使。由此而后,接乎开元,朔方、陇右、河东、河西诸镇,皆置节度使……既有其土地,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

——《新唐书》卷五十

材料二 至如谋于汉者,昔其臣也,公实弃之;兵于汉者,亦其将也,公不庸之。故曰:“得人者昌,失人者亡。”

——(唐)李观《项籍故里碑铭序》

(1)根据材料一思考,节度使为一级官职始于何时?节度使有什么权力?请举一例证明节度使威胁中央集权的史实。

(2)材料二提出“得人者昌,失人者亡”的观点,试结合唐代前期百余年用人方面的史实加以说明。

材料一 唐太宗与唐玄宗前期的统治

| 唐太宗 | 唐玄宗 | |

| 政治 | 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 | 重用贤能,整顿吏治 |

| 经济 | 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 | 发展经济,改革税制 |

| 文化 | 增加科举考试科目,鼓励士人报考 | 注重文教,编修经典 |

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二 (隋唐开始的)科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样以来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料一,概括盛世局面出现的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐科举制发展中重要措施及对中国古代政治的影响。

材料 封常清(?—756年),山西临猗县人,自幼与外祖父相依为命。在外祖父的教导下,常清博览群书,少年时便在心里种下了爱国的种子。外祖父去世后,封常清毛遂自荐,成为高仙芝的随从。天宝初年,达奚诸部叛乱,唐玄宗命令夫蒙灵察前去平叛,夫蒙灵察派高仙芝出击叛军,取得胜利。封常清在帐中私下写好捷报,详细记述了他们快速取得战争胜利的过程,呈给高仙芝,捷报深得高仙芝满意。此后,封常清的名声在军中逐渐为人所知,后来又以破达奚之功,任叠州(今甘肃迭部)地下戍主,并继续任判官一职。之后他多次率军平定威胁西域的反叛活动,为唐朝经略西域和进行屯垦开发创造了相对稳定的社会政治局面,有力促进了唐朝西域屯垦事业的发展。

—摘编自《旧唐书》《资治通鉴》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析封常清受到重用的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括封常清身上体现的优秀品质。