材料一 那时的纺织业可以说是技术最密集、最“先进”的产业,而英国在这方面明显地不具有比较优势。直到18世纪初,印度、伊朗和中国产的棉织品在价廉、美观和牢固上都还超过英国产品。但是英国绝没有因此而放弃自己制造纺织品的努力,而是变本加厉地以各种贸易保护主义的政策来加快本国纺织业的发展。1688年的“光荣革命”之后,英国完全停止进口法国和荷兰的毛织品。1700年,英国议会禁止从印度、伊朗和中国进口棉织品。这个禁令是绝对的,毫无伸缩的余地,哪怕是印度制造的一根棉线,英国人也不准动用。一直到1812年,英国还对从印度进口的花标布征收高达71.7%的进口税。英国的产业革命就是在这样的贸易保护主义环境下发生的。

—— 摘自左大培《对自由贸易的迷信》

(1)(原创)根据材料一说明18—19世纪初英国推行什么经济政策,其目的是什么;指出该经济政策对英国产生了怎样的影响?

材料二 棉花如果没有取代亚麻、羊毛,成为欧洲最主要的布料来源,很难想象工业革命会取得成功。当初,欧洲人如果不是依赖殖民地的棉田取得棉花,而是在自己土地上种植棉花,那么它对欧洲土地、水、人力的需求势必增加,进而很可能使工业革命受挫。棉花没有大规模移植到欧洲,对欧洲而言,这或许是万幸之事。亚洲很多地区,为了提高棉花产量,严重的损害了当地的生态系统。棉花是用水量大的作物,产棉区地下水位下降的问题非常严重。英格兰的新纺织厂机器隆隆作响,预示着新经济时代的来临。而那些在自家附近生产棉花的人,则在和环境退化、土地与水不足等问题斗争。

——摘自彭慕兰等著《贸易打造的世界》

(2)根据材料二概括亚洲殖民地与欧洲的工业化之间的关系。

材料三 1873年资本主义世界爆发了空前严重的经济危机,对英国的打击特别沉重,它的萧条达22年之久。在这种情况下,降低了生产费用和运输费用的洋货(包括棉纱和棉布),便拼命地向中国推销。……马克思在《不列颠在印度的统治》一文中指出:“不列颠侵略者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车。英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度斯坦输入棉纱,最后就使这个棉织品的祖国充满了英国的棉织品。”……中国手工纺织业被破坏的过程也基本如此。

——摘编自于素云等著《中国近代经济史》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪70年代英国棉织品大量倾销中国的原因以及对近代中国经济产生的影响。

材料四 棉花产量直接关系棉纺织业的生产,更关系到人民的生活水平。从中华人民共和国成立前到建国以后我国的棉花和棉纺织品产量变化如下表:

| 产品名称 | 建国前最高年 | 指数(以建国前最高年为100) | |||

| 年份 | 产量 | 1949年 | 1952年 | 1983年 | |

| 棉花 | 1936 | 84.9万吨 | 52.4 | 153.6 | 546.2 |

| 棉纱 | 1933 | 44.5万吨 | 73.5 | 147.4 | 734.8 |

| 棉布 | 1936 | 27.9亿米 | 67.7 | 137.3 | 533.3 |

——依据马宇平等编《中国昨天与今天:1840—1987国情手册》

(4)依据所学知识,分析1952年和1983年我国棉花和棉纺织品产量发生变化的主要原因。

| 时间 | 主要原因 |

| 1952年 | ① |

| 1983年 | ② |

相似题推荐

材料一 英国的农业革命肇端于15世纪最后开始的圈地运动,结束于19世纪中叶英国集约化农业的建立。在农业革命的过程中,土地所有权的变更得以通过圈地运动实现,农业生产技术譬知新作物的栽培、耕作制度的进步等得以发展。在这一变化过程的同时,英国在世界上最早实现工业革命。农业资本主义关系的较早出现、土地关系和农业生产技术的变革、较大规模的商品化农业的建立,在为工业革命创造条件和促进其发展方面,起了关键性的作用。而工业革命的发生也为农具的改良、农业机械的发明和推广创造了条件。农业机械的逐渐采用对提高农业劳动生产率、提高农业集约化程度、相对减少农村劳动力起了重要作用。1801-1881年,农业劳动力在全国劳动力中的比例从35.9%下降到12.6%。在19世纪,英国农业的机械化程度和劳动生产率在欧洲是最高的,农业劳动力在劳动力中的比例最低。英国正是通过农业革命完成了传统农业向近代农业的转变。

——摘编自王章辉《英国农业革命初探》

材料二 圈地运动产生的一个最明显的结果就是农村人口的急剧减少,圈地养羊使得畜牧业代替了农业,而畜牧业对劳动力的需求较少,牧人利用圈占过来的大面积土地采用先进的技术牧羊放牛,同时种植谷物,生产出比以前更多的皮毛、肉食和粮食,使人民得以丰衣足食。而另一方面圈地使大量的人口离开农村,进入城市,成为第一代产业工人,生产出大量的工业产品(特别是纺织品),出口到欧洲及世界各地。圈地运动成为资本主义原始积累全部过程的基础。……明清时期中国的江南地区,也由于工商业的发展,特别是纺织业的发展,使得种桑养蚕也成为一种有利可图的产业,于是出现了“桑争稻田”的局面。

但农桑结构没有像西方那样使农村人口减少、城市工业人口增加的情况,究其原因主要是由于蚕桑缺乏作为食物的功能,桑争稻田从根本上来说不能导致桑蚕生产取代水稻种植,出现了稻桑并存的局面,这种局面进一步加剧了对劳动力的需求。由于人口不能从农村中转移出去,城市工商业的发展也受到限制,资本主义的发展也就无从谈起。

——摘编自曾雄生《中西农业结构及其发展问题之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国农业革命的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出英国圈地运动与中国明清时期农业发展的主要不同,并分析造成不同的原因。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一19世纪中期英法两国城市和农村人口统计表

| 国家 | 总人口(万人) | 农村人口百分比 | 城市人口百分比 |

| 英国(1851年) | 约1800 | 48% | 52% |

| 法国(1851年) | 约3600 | 75% | 25% |

材料二城市化作为一种社会历史现象是在人类进入工业社会后开始的。中国的城市化是在半殖民地化的特定历史背景下发端的,处处打上了侵略的络印。……在城市建设方面,清政府官员落后无为。历届反动政府与帝国主义一道视城市经济为其钱袋,(垄断和控制资源),暴敛勒索,城中贫民窟、棚铺区随处可见。……(外资控制下),民资萎缩,始终没能成为城市化的主导力量。到1949年,中国工业总产值为79.9亿元,占工农业生产总值的17%,城市人口占总人口的10.6%,中国仍处于城市化的初级阶段。

——摘编自陶炎武《试论中国近代城市化进程》

材料三中国近代城市化概况(组编自陶炎武《试论中国近代城市化进程》)

| 企业 | 甲午战前:外资103家、资金2600余万;民资100家、资金200万;洋务44家、资金2000万 |

| 1912-1920年,新登记工矿418家;1939年,全国核准登记工厂3849家(不含日占东北) | |

| 城区面积 | 上海:开埠前不足千亩,外滩是芦苇丛生,1914年,仅租界区占地近5万亩,外滩成十里洋场 |

| 武汉三镇:1861年面积不到20平方公里,1911年达到约60平方公里 | |

| 唐山、青岛:随着开平煤矿,唐胥铁路,胶济铁路修建,从小村庄、小渔港发展成为城市 | |

| 城市人口 | 上海:1910年,118.6万(其中产业工人14-15万),抗战前夕500万 |

| 重庆:1895年前不足10万,20世纪初30万,1936年50万 | |

| 武汉:1861年30万,1914年80余万,1934年128.5万 | |

| 农村 | 农产品商品化、农业科技推广(北京政府时期全国有农业实验场2560余个)、机械化生产局部应用。 |

| 城乡居民 | 吃穿用行:开埠前吃米面、满汉全席,穿土布衣服,用手工生产,乘轿或步行;开埠后喝洋酒吃西餐、穿西服旗袍、用洋货卖洋货、坐人力车、汽车、火车、轮船成为时尚 |

| 城市发育 | 通商口岸逐步发育为新城市;轮渡港口、公路枢纽、工矿基地、商贸中心发展成为新城市;农副产品的集散地成为小城镇。 |

(l)根据材料一结合所学,指出英法两国城市化程度差异的原因。

(2)根据材料二、三结合所学,概括中国近代城市化的主要特点并分析成因。

材料一 古希腊的柏拉图认为人性是贪婪与自私的,绝对的权力导致腐败和毁灭,一个国家的法律如果在官吏之上,而这些官吏服从法律,这个国家就会获得诸神的保佑和赐福。

中国春秋时期的管仲认为法是统一天下的最高标准,这就决定了君主与群臣、高贵者与卑贱者都必须共同遵守。战国时期的慎到从“人性恶”出发,指出“法”是社会最可信赖的客观标准,因而以法治国必定优于圣贤之治。

(1)依据材料一概括古代中西方思想家对于法律认识的共同之处。

材料二 中国政协委员、复旦大学教授葛剑雄先生2015年3月11日在两会发言中指出:(公元前119年)张骞第二次出使西域……带上了中国的丝绸、金银财宝,沿途散给这些小国,巩固汉朝对这些小国的影响。后来中亚、西亚的人发现丝绸是好东西,然后把丝绸带到了罗马帝国……在这之后,每当有战乱,或者西方的需求变小了时,这条路也就不通了。因此,从有了这条路后,往往是通的时间短,断的时间长……到了安史之乱,唐朝从中亚一直退到长安附近,丝绸之路基本上不存在了,变成了中亚内部的一条路。

(2)根据材料并结合所学,概括陆上丝绸之路畅通的关键因素,请列举唐宋时期因海上丝绸之路发展兴起的重要港口城市。

材料三

(3)阅读图 1至图 2,以工业文明的发展为视角,结合所学,对材料三所蕴含的历史信息进行解读)

(4)中国的发展与世界的形势紧密相连。结合20世纪50年代和90年代这两个阶段中国政治、经济、外交发展的史实,回答:中国是如何适应世界形势发展自己的?

材料一 唐宋之后,“盐茶”专卖取代了“盐铁”官营,茶叶成为国家战略物资,通过以茶易马,即所谓的“茶马贸易”,中国获得了紧缺的马匹。西北少数民族茶叶依赖中原地区供给,从某种意义上,中央王朝因茶叶而掌握了“华夏边缘”地区的命脉。明初政府为了垄断茶马贸易,在产茶区设置茶课司,还建立茶叶的专卖制度,商人贩茶,必须持有“茶引”或“茶由”,“私茶出境者斩”。

——杜君立《历史的慰籍》

材料二 1517年,最早来到中国的葡萄牙人将茶叶带回欧洲。18世纪英国东印度公司逐步垄断了中英茶叶贸易,从1815年起,公司每年在茶叶贸易中的获利都在100万英镑以上,占其商业总利润的90%。中国茶叶大量出口英国,英国为了扭转与中国的贸易逆差,向中国输入鸦片的同时,从中国引种,在其殖民地试种茶叶……印度茶叶生产实现机械化并通过铁路、轮船运至目的地,而中国依然是手工制造且主要靠人力挑运至通商口岸……茶叶生产国的茶叶被英美等国家廉价收购,并加以包装宣传,售以高价。1886年以后,中国茶叶贸易终于衰落下来。

——据盛敏等《近代中国茶文化向西欧的传播构成了中西文化交流》等

(1)根据材料一二,指出中国从古代到近代以来茶叶贸易的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国从古代到近代以来茶叶贸易变化的原因。

材料一 鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

——摘自《历史学家茶座》

材料二 1952~1956年我国所有制结构变动表

| 类型 | 1952年 | 1956年 | |

| 公有制经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |

| 合作社经济 | 19.1% | 53.4% | |

| 公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |

| 私有制经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 不足1% |

| 个体经济 | 71.8% | 7.1% | |

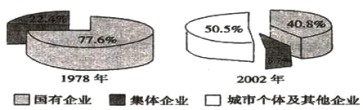

材料三

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后,中国经济结构变动的表现。导致这种变动的主要原因是什么?

(2)据材料二,建国后我国所有制结构发生了怎样的变化?指出造成这种变化的主要原因及其对我国社会性质产生的影响。

(3)据材料三,指出这一时期我国所有制结构又发生怎样的变化?这一变化有何积极作用?

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一(明代)连江县的杨崇家庭,六世同居,男女老幼有70口人,饮食一道,财产共有。南平廖氏,五代同居,也同耕共食。大田县吴氏六世同居,男耕女织,不分彼此。福清县王荣也是六世同居,大小家人七百余口,不曾折箸争吵过,而且这个家庭一直发展到清代。

——摘自彭文宇《历史上闽台家庭与家族交往》

材料二中国的家族社会有着古老的风俗习惯、价值观念,并且强调家庭和宗族是社会的基本单位,但清末最后十年里,这一基础摇摇欲坠。儒家思想中诸如家庭忠义、孝道、贞节、三纲五常等观念已被西方思想中的个人主义、自由思想和男女平等观念代替。人们逐渐认识到,个人不仅是家庭的一员,更是社会、国家的一员,而且个人拥有即使是家庭中的长者也不能剥夺的权利。年轻一代的中国人开始宣布从家庭中独立出来,并把儒家教导的各种合理关系,斥之为过时的和封建的,家长的全能地位受到了挑战。

——摘自徐中约《中国近代史》

材料三1982~2005年南京家庭户规模的构成(%)

| 年份 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 |

| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 一人户 | 11.85 | 8.46 | 12.12 | 14.13 |

| 二人户 | 12.43 | 14.27 | 23.51 | 28.67 |

| 三人户 | 20.67 | 33.5 | 39.58 | 37.57 |

| 四人户 | 23.22 | 24.1 | 14.31 | 11.11 |

| 五人及五人以上户 | 31.83 | 19.67 | 10.48 | 8.52 |

——江苏省统计局《改革开放以来南京市人口、家庭结构的变迁》

(1)根据材料一,概括中国古代大家庭的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清家庭发生的变化及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出当代家庭的发展特点及其折射的社会趋势。

材料

| 年份 | 项目 | |||

| 全国农民净货币收入(亿元) | 人均净货币收入(元) | |||

| 总数 | 指数 | 数量 | 指数 | |

| 1949 | 68.5 | 100.0 | 14.9 | 100.0 |

| 1950 | 87.4 | 127.6 | 18.7 | 125.5 |

| 1951 | 111.4 | 162.6 | 23.6 | 158.4 |

| 1952 | 127.9 | 186.7 | 26.8 | 179.8 |

| 1953 | 153.2 | 223.6 | 31.5 | 211.4 |

| 1954 | 167.7 | 244.8 | 33.9 | 227.5 |

| 1955 | 168.9 | 246.6 | 33.4 | 224.2 |

| 1956 | 194.8 | 284.4 | 38.3 | 257.0 |

——李文《中华人民共和国社会史(1949—2012)》

根据材料,说明农民货币收入呈现的趋势并分析其成因。

材料一 近代中国是世界粮食进口大国。1867—1887年,进口洋米约为38万担。1920年以后,随着洋米进口进入新的阶段,中国米粮主产区的长江流域的洋米进口量也开始增加,年均进口量为1600万担。其中1926年,上海进口洋米已经突破500万担,成为全国进口洋米最多的城市。天津从1921年到1932年的年均进口量达到110万担,东北地区多数年份维持在二三十万担。

——摘编自王浩强《近代洋米进口与中国粮食安全的现实思考》

材料二 随着我国大规模经济建设开始,大批农民从农村进入城市,城市人口和工业就业人数激增。1953年国家收入粮食540亿斤,支出粮食587亿斤,赤字达47亿斤。东北等产粮区遇到灾荒,使供销局势更显紧张。一些私人粮商又乘机抢购粮食,囤积待机。市场粮价大幅上涨,一些经济困难的城市居民已难以购得必须的口粮,造成人心惶惶。国家据现有情况,只能采取这样的政策:在农村实行征购,在城市实行定量分配。这个办法,后被称为“统购统销”。国家掌握粮食和原料后,切断了农民同城市资产阶级的联系,促进了社会主义改造的进行……到了八十年代,这种价格体系和管理体制已经成为改革的障碍,必须进行改革。

——摘编自金冲及《20世纪中国史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪20、30年代中国洋米进口的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国实施“统购统销”影响。

材料一 18世纪后期开始的英国工业化运动给城市带来了沉重的社会问题。大量农村人口迅速涌入城市,导致城市原有的基础设施不堪重负,巨大的住房压力使工人聚居地沦为城市贫民窟。生活垃圾在城市街道上随处可见,大量排放的烟尘及有害气体严重污染了空气,不断损害着居民的身体健康。经济危机动辄导致数十万人失业,越来越多的工人挣扎在贫困线以下,生存条件不断恶化。同时,新兴的城市街道狭窄,建筑物品质低劣而且杂乱无章,缺乏整体环境方面的考虑,城市社会问题使政府面临着巨大的压力。19世纪中后期英国政府在社会分配和公共服务方面进行了一系列干预,使早期的城市社会问题得到了初步治理。

——摘编自李明超《工业化时期英国的城市社会问题及初步治理》

材料二 新中国成立初期,中共领导人提出了系统的城市管理思想,成功地实现了从乡村到城市的战略转变。以毛泽东为核心的党中央认为,城市工作的中心环节是迅速恢复和发展城市生产,努力把消费型城市变成生产型城市。产业工人是先进生产力的代表,工人阶级是实现城市管理的最基本的力量。中国是一个农业大国,农村工作做不好,城市工作就不可能有稳定的基础。毛泽东同志指出:“城乡必须兼顾,必须使城市工作和乡村工作,使工人和农民,使工业和农业,紧密地联系起来。决不可以丢掉乡村,仅顾城市。”在中央的指导下,城乡兼顾与城乡互助成为当时城市管理的重要思想。同时,在各大城市,政府还出面邀请若干人组成各界代表会,代表会成为政府联系群众、依靠群众办事的一种较好的组织形式。在党的城市思想的指导下,中国共产党快速恢复和发展了城市生产,巩固了新生的人民政权,中共经受住了执政的最初考验。

——摘编自莫岳云《建国初期中国共产党的城市管理思想》

(1)根据材料一,概括工业化时期英国的城市问题。

(2)根据材料二,指出新中国成立初期中共领导人的城市管理思想及其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,简述从近代以来中外城市治理中得到的历史启示。

材料一 民本思想在我国产生的时间较早……孟子认为"君以民为本,社稷亦以民而立,故民为贵。君与社稷虽有轻重,但皆为民服务”。荀子认为“足国之道,节用裕民”。墨子认为“民有三患:饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息”。……这些观点主张中,无不蕴含着朴素的民本思想。

——摘编自游唤民《先秦儒家民本思想论》等

材料二 1954年制定了《中华人民共和国宪法》……自此,中华人民共和国的基本政治制度确立起来。经过二十多年的实践探索,邓小平同志指出:“必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”八十年代初,政治体制改革也本着“发扬民主,加强法制”的精神迈出新的步伐。

——摘自全冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼。改革开放以来,通过允许一部分人、一部分地区先富起来,先富带后富,极大解放和发展了社会生产力,人民生活水平不断提高。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央不忘初心、牢记使命,团结带领全党全国各族人民,始终朝着实现共同富裕的目标不懈努力,全面建成小康社会取得伟大历史性成就,特别是决战脱贫攻坚取得全面胜利,困扰中华民族几千年的绝对贫困问题得到历史性解决,为新发展阶段推动共同富裕奠定了坚实基础。

——摘自《中共中央、国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》

(1)根据材料一,概括中国古代民本思想的观点。结合所学,从经济和法律角度概述唐太宗践行“民本”思想的举措。

(2)结合所学,指出1954年宪法的两大原则。根据材料并结合所学,分析八十年代初,政治体制改革迈出的“新步伐”。

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①20世纪70年代末,写出我党为实现“先富带动后富”在农村采取的主要措施及影响。②结合所学,指出十八大以来以习近平为主要代表的中国共产党人创立的理论体系及地位。

【推荐2】阅读材料,完成下列各题。

材料一秦统一,将重农作为基本国策布行天下。始皇二十七年下令对全国民众“赐爵一级”;三十一年,“赐黔首里六石米、二羊”,普遍提高农业劳动者的政治地位。同时,“使黔首自实田”,承认既有土地占有关系,并以法律形式予以保护。汉初,国家财富匮乏,实行了“轻徭薄赋”和“与民休息”政策,使生产逐渐得到恢复和发展。文、景帝皆强调农为天下之本,亲自参加籍田礼,以示鼓励农业生产之意。至武帝时,更是“用事者争言水利”以改善农业生产条件,保持农业稳产高产。

——摘编自《先秦以至秦汉时期中国古代粮食安全思想探析》

材料二近代以来,中国社会的重农传统不断受到挑战,农业的基础地位开始动摇,“以商立国”“以工立国”的思潮叠起,洋务大员举办军工民用企业兴致盎然,对农业的现代化却熟视无睹。然而,走上革命之路的孙中山对“三农”问题倒不曾忘怀。他在《农功》一文中指出,“以农为经,以商为纬,本末备具,巨细华赅,是即强兵富国之先声,治国平天下之枢纽也。”他认为,农业是“其他种种百业之母”,农业一兴,“则凡百事业由之而兴矣”。

——摘编自《孙中山对农业、农村和农民问题的思考》

材料三20世纪七十年代末期,人民公社体制的自身弊端使它难以为继,由农民创造的以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济体制改革更加速了它的瓦解。1983年,存在25年的公社制度被正式废除。公社政治上的作用转移到新成立的乡镇政府。农村受压抑的经济潜力的成功释放带来经济利益关系的变革,使农村社会呈现出显著变化……有些地区在实施家庭联产承包责任制过程中,由于缺乏正确引导,集体财产被哄抢,公共设施因无人管理而荒废,党的方针政策不能顺利贯彻,政权管理机制在村一级出现断层,农村社会呈现无序状态。乡村基层组织的资源动员能力和国家调控能力的普遍弱化,不能不使国家急需以新的组织形式来重建农村秩序。正是农村经济、社会结构的这种变化,使村民自治应运而生。在1987年全国人大常委会《村民委员会组织法》试行10年后,……村民自治走向法制化和制度化,在全国范围内全面推行。

——摘编自薛钰《试论中国农村经济改革与政治民主建设的互动关系》

(1)根据材料一、二指出秦朝与西汉统治者在重农举措上的不同及其共同作用,归纳出孙中山的重农主张并简要分析。

(2)依据材料三,概括我国农村的主要变化。结合所学知识,阐述以上材料中的重农举措所体现的时代特征。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料

表4:1967-2016年世界经济大事记(局部)

| 1967年 | 欧洲共同体、东南亚国家联盟(简称东盟)的成立 |

| 1968年 | 阿拉伯石油输出国组织成立 |

| 1975年 | 第1次发展中国家原料会议在达喀尔举行;非洲等46个发展中国家同欧共体9国签订关于经济贸易的第1个《洛美协定》 |

| 1980年 | 中国恢复在国际货币基金组织、世界银行的合法席位 |

| 1989年 | 亚太经济合作组织成立 |

| 1990年 | 第1次最不发达国家部长级会议在达卡举行 |

| 1991年 | 中国加入亚太经济合作组织;阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭4国建立南方共同市场 |

| 1993年 | 欧洲联盟成立 |

| 1994年 | 北美自由贸易区正式成立 |

| 2001年 | 中国加入世界贸易组织 |

| 2016年 | 英国通过公投宣布退出欧盟 |

纵观表4中世界经济发展大事,自拟一个主题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明主题,史论结合。)