材料 美国建国后,确定了不参与欧洲国家的世界霸权斗争,全力维护美洲事务利益的孤立主义的外交政策。1914年,一战爆发后,威尔逊政府奉行道义外交政策,倡导以谈判解决争端。但是深受英国启蒙思想影响的美国政府官员则更倾向于协约国。一战后期,德国开始了孤注一掷的“无限制潜艇战”。威尔逊向国会宣布了与德国断交的决定。俄国爆发二月革命,推翻了沙皇专制统治,为维护在协约国一方获得的利益,1917年4月6日,美国对德宣战。1918年初,美国远征军来到了欧洲。由于美国军队的加入,协约国军队迅速在西线取得了多场战争的胜利,协约国军队开始掌握战争的主动权。11月11日,德国签署停战协定,战争到此结束。

——摘编自吕桂霞《一战期间美国的“和”“战”政策剖析》

(1)根据材料并结合所学知识,指出一战期间美国对外政策发生的变化及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国参加一战的影响。

相似题推荐

材料一

国家 | 1880年 | 1900年 | 1913年 |

英国 | 18.5 | 18.5 | 13.6 |

德国 | 8.5 | 13.2 | 14.8 |

法国 | 7.8 | 6.8 | 6.1 |

俄国 | 7.6 | 8.8 | 8.2 |

奥匈帝国 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |

意大利 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |

国家 | 1880年 | 1900年 | 1914年 |

俄国 | 79.1 | 116.2 | 135.2 |

法国 | 54.3 | 71.5 | 91.0 |

德国 | 42.6 | 52.4 | 89.1 |

英国 | 36.7 | 62.4 | 53.2 |

奥匈帝国 | 24.6 | 38.5 | 44.4 |

——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料二

|

|

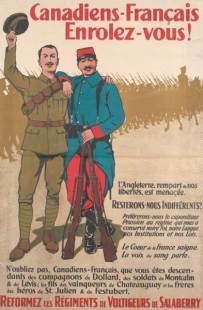

图1:加拿大征兵海报,上面用法语写道:法裔加拿大人,参军吧!英格兰,我们自由的屏障,正在受到威胁。我们会让普鲁士军国主义统治这片保护我们的信仰、语言、社会制度和法律的土地吗?法兰西的心在流血!

图2:一战英国征兵海报:帝国需要男人!在年轻雄狮(指英国的海外殖民地)的帮助下,年长的雄狮(指英国)打败了敌人。

(1)依据材料,拟定一个历史探究的主题。围绕这一主题,材料一可以推出怎样的历史结论?

(2)结合所学知识,指出图1、图2征兵海报的史料价值。

材料一 长远看来,协约国可任意借助美国经济,但德国却遭到(英国海上)封锁,这使它只能使用中欧资源。这种封锁产生了巨大的效果。美国提供的贷款和它后来的参战更加强了那种效果。1916年末……德国试图火速提高军事生产的努力最终却毁灭了.它的经济,导致了1918年德国的崩溃。似乎为了对拿破仑进行阐释.上帝还是站在了较,大工业的这边。

——(英)杰弗里柏免《剑桥战争史》

(1)根据材料二,概括作者对德国在一战中失败原因的认识。结合所学知识,指出加速一战结束的原因有哪些?

材料二 他们两个国家不寻求任何领土的或其他方面的扩张.在纳粹暴政被最后消灭之后,他们希望建立和平,使所有国家能够在它们境内安然自存,并保障所有地方的所有人在免于恐惧和不虞匮乏的自由中,安度他们的一生……

——《大西洋宪章》

太平洋战争爆发后,1942年元旦,26个国家的代表齐集华盛顿,签署了《联合国家寓言》

(2)材料二中的“他们两个国家”是指哪两个国家?结合所学知识,概述两份文件对战胜法西斯起到了怎样的作用?

材料一

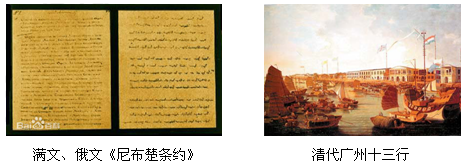

16世纪后期开始,一些西方传教士来华,把西方的天文、数学、地理等方面知识介绍给中国,中国开始介绍和引进西方的科学知识,如徐光启翻译了西方的科学技术书籍,介绍了欧洲的水利方法。

(1)根据材料一,说明明清时期中外关系出现了哪些变化?分析这些变化给中国带来的影响。

材料二 段祺瑞相信,“日本人既已加入(指参加一战),我若不参加,日本对青岛势必染指掠夺”,而“德国虽系当今之强国,但众怒难犯。料其难以取胜。将来协约国取得胜利,中国将成局外之人,而我国参加,那将迥然成另一局面。到时中国也是战胜国之一,和会上有我一席之地……”

——《中国从“一战”获得多少好处》

(2)根据材料二,概括段祺瑞主张参战的动机,其动机是否实现,请以史实加以说明。

材料三 1944年,中外记者団延安之行对红色中国和边区形象的报道,对西方影响较大。……在西方记者和观察者的笔下,红色中国及其后来的边区是一个“没有乞丐、没有鸦片、没有卖淫、没有贪污和苛捐杂税的理想社会”。当爱泼斯坦坐在延安的窑洞前,准备将自己的见闻告诉家人时,他的感受基本上是所有在延安的外国记者的共同心声,“我看到一个完全不同的中国……这个中国充满希望,没有饥饿,没有失败主义情绪。延安使人感到未来的中国已经在今天出现”。

——《外国人看中国2500年――西方眼中中国形象的变迁》

材料四

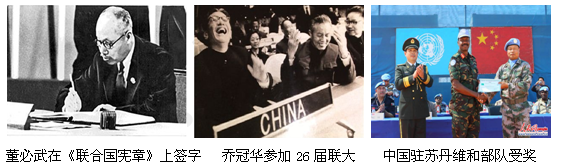

(3)根据材料三说明西方记者对红色中国和边区持何种态度?分析产生这种态度的原因。材料四所列事件反映了中国与联合国关系史上的哪三个重要阶段?这些事件对中国和联合国产生哪些重大影响?