材料一 中药的发现与应用,中药学的形成与发展,都是与人们的生活、生产,以及防治疾病的实践活动密切相关。中药的各方面理论也是从无数实践经验中总结出来的。中药学的理论基础,是古代朴素哲学,突出表现在人与自然,人机体内部的整体性和宏观性,因此,中药理论并不从具体微观成分出发。

——陈信云《中药学》

材料二 中华人民共和国成立之初,中医著作在苏联、朝鲜出版,中医专家为社会主义国家和第三世界国家的外国政要治病、随援外医疗队出国。文革期间,我国为朝鲜、越南、老挝、阿富汗、刚果等友好国家培养中医学留学生。1975年中药针灸医师代表团赴日参加学术年会,自此中医出国不再只是去执行外交任务了。1988年国家中医药管理局成立,与欧美发达国家的相关部门签署了交流与合作协议。20世纪80年代后期,中医留学生教育扩大并形成规模,合作办学则在20世纪90年代有新的突破;据统计,1992年中药总销售额125.7亿元,出口创汇4.5亿美元。截至2018年,中医药已经在全球183个国家和地区得到运用,有86个国家政府和中国签订了有关中医药的协议。

——朱建平《新中国成立以来中医外传历史、途径与海外发展》

(1)根据材料一概括中药学的特点,结合所学,指出中国古代中药学方面的两部重要典籍名称。

(2)根据材料二,概括20世纪80年代前后我国中医外传的变化,并结合所学分析上述变化的成因。

相似题推荐

材料一 清代国家很少在制度上对疾病就疗提供法律的依据和实际的指导,以乡贤为主导的地方绅富集团和民间社会慈善机构为主的社会力量在促动和支持政府实行就疗的同时,自身也会开展一些就疗活动。在一些临时性救治中,他们请医生尽心诊治,施医送药,还会利用自身影响力建议官府救治,积极刊刻散送医方,甚至还会举行集体的祈神驱疫的活动。社会力量在地方社会事务中作用的增强虽可能分割官府的部分权力,甚至在一些具体问题上与地方官府乃至朝廷产生矛盾,但这绝不是体制性的,也不会从根本上影响国家的利益。事实上,地方社会的稳定和安宁从根本上讲,无疑是符合国家利益的,同时也在一定程度上弥补了国家在民生政策方面缺乏制度性规定的缺陷。

——余新忠《清代江南疫病事业探析》

材料二18世纪初,英国为穷人提供医疗服务的政策大都由教会或救济院完成,虽然有医生得到政府的公共基金照顾贫民,但法定的医疗政策仍未提出。医疗保健主要还是自由市场和民办组织的事情,但无论教会还是政府提供的医疗服务,对穷人来说都是相对有限的。这一时期,人们可能把多数医疗描述为“等级社会的市场”。内科医生得到贵族信任,外科医生是有权有势者的随从,也可能为当地贫穷病人或者伤员提供服务的修补工,药剂师出售药物也附带看病。18世纪后期,随着工业革命的推动和城市化进程的加快,医疗制度也渐趋完善。政府将改善医疗状况作为完善城市工业经济条件的一项方案。信息传播的改善也使报纸上刊登许多医学专利广告。同时医学也被自然哲学和科学原则为基础的社会有序化所感染,医学开始像牛顿的物理学一样具有确定性。在此基础上私立的医科学校与医科教学制度也被逐步建立。

——摘编自罗伊·波特《剑桥医学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清代民间救治疫病措施及积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出18世纪英国医疗状况存在的问题及改善的原因。

材料一 历史上,中国是一个多疫灾的国家,公元前770—公元1911年间,疫灾频度为25%,平均每4年中就有一年发生过疫灾……3—6世纪的魏晋南北朝、14—19世纪的明清是我国两个疫灾高峰期。大体而言,疫灾相对稀少的时期也是社会相对稳定、国力相对强盛的时期。中国温暖期疫灾稀少,气候越寒冷,疫灾越频繁,寒冷期越长,疫灾频繁期也越长。中国疫灾分布的总体特征是城市重于乡村,都城重于一般城市。3000年来中国疫灾区域有从黄河中下游向外逐渐扩展趋势,疫灾重心有由北向南、由东向西迁移的趋势。

——摘编自龚胜生《中国疫灾的时空分布变迁规律》

材料二 中国古代对疫病认识的概况

| 时期 | 概况 |

| 先秦、两汉 | 《黄帝内经》首先提出温病、疫病病名。 |

| 汉末三国 | 《伤寒杂病论》对疫病的发病、转归、变证论述较详,奠定了中医临床学的基础。 |

| 晋隋唐 | 医者对疫病的传染性、流行性特征认识更加明确。《千金方》等所载治疫之方,法同方殊,为后世明清温病学派治疫所推崇。 |

| 宋金元 | 各医家学术争鸣,《伤寒总病论》《东垣试效方》《本草衍义补遗》等著作极大地丰富了中医药防疫治疫体系。 |

| 明清 | 明代吴有性著《温疫论》提出新的传染病原“疠气”致病学说。清代刘奎首创“治温疫八法”易于操作,效果明显,被广泛应用。 在各医家的努力与推动下,疫病从伤寒体系中脱离出来,形成瘟疫学派,建立了完整的瘟疫学理论体系。 |

——摘编自张宁《历代疫病流行与中医防治概况》

材料三 浩劫当前(指黑死病),这城里的法纪和圣规几乎全都荡然无存了;因为神父和执法的官员,也不能例外,都死的死了,病的病了,要不就是连一个手下人也没有,无从执行他们的职务了;因此,简直每个人都可以为所欲为。

——薄伽丘《十日谈》

(1)从时空角度概括中国古代疫灾的基本特征。

(2)阅读材料二,概括中医药学发展的基本特点。结合所学,以疟疾的防治为例,说明中医药对医学发展的贡献。

(3)不少学者认为黑死病是文艺复兴兴起的一个重要原因,请结合材料三及所学知识,对这一说法予以合理的解释。

问题。

材料一:盖伦是罗马帝国时期的名医,他倡导实证医学,倾心于探索人体的结构,强调解剖学对于医学的重要性,重视人体生理功能的阐释。他奠定了解剖学与生理学的基础。他的科学方法论具有重视实验、强调疾病局部定位、重视逻辑推理的特点,对后世西医学的发展影响深远。《黄帝内经》总结了秦汉以前的医学成就,系统地阐述人体生理、病理以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,并将当时天人相应、阴阳五行等哲学观念运用于医学之中,提出脏腑经络、辨证治则、养生保健等学说,为中医学此后的发展奠定了理论基础。在其影响下,中国古代医学呈现出不注重机体局部的结构与功能,而是注重从整体观出发,宏观研究人体的生理、病理动态变化。

——摘编自边海云《轴心时代东西方医学比较研究》

材料二:14世纪中叶,“黑死病”席卷欧洲,人口死亡率达到30% -50%。大批政府官员死亡,导致公共治安、法庭审判、甚至日常生活秩序陷入混乱状态。劳动力减少了25%,传统的谷物生产已经无利可图,大量农田被改为牧场和草场用来养羊,很多封建主从经营传统农业到经营商业性畜牧业。大批懂拉丁语的教授在瘟疫中死去,许多学校被迫放弃了拉丁语的教学,各国本土语言的地位得到了提高。死亡使人们一心灵受到了强烈震撼,追求现实享乐和歌颂人生成了新的社会观念。为了阻止黑死病的传播,威尼斯建立许多站点专门用来隔离从东方归来的船员。在远离城市的岛上设立墓地埋葬因黑死痛而死的人,埋葬的深度要达到5英尺。欧洲各地纷纷出台城市公共卫生法,组建市政健康委员会。到了16世纪在欧洲大部分中心城市,关注公共健康成了一种普遍的现象。这些医学上的变化被称为人类历史上的“第一次卫生革命”。

——摘编自薛国中《黑死病前后的欧洲》等

材料三:鸦片战争以后,各国传教士将施医散药作为在中国布道传教的主要方式,在中国开办医院、设立诊所、翻译西医书籍和兴办医学教育,西方医学大规模传入我国,至19世纪末形成了中医学与西医学并存的局面。李鸿章认为:“泰西医学有专官、有学堂,西药化学格物微眇、务尽实用,物性由尤中土医工所束速者。”时人称“西人东渐,余波荡憾,侵及医林,此又神农以后四千年来未有之奇变也”。在19世纪末,中医界兴起一股汇通中西医的潮流。

(1)依据材料一,比较古代中西医学理论观念和临床方法的不同。

(2)依据材料二结合所学分析黑死病给欧洲带来了哪些变化?

(3)结合材料三和所学知识,分析传统医学面临“四千年未有之奇变”的背景。

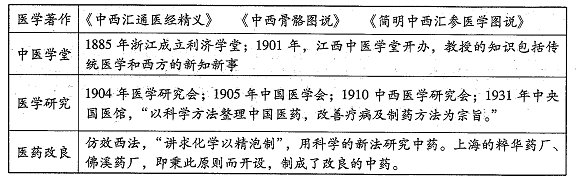

(4)以“应对挑战——传统医学的变迁”为主题,对上表进行解读。要求:提取信息充分;总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料 19世纪中叶,中国近代公共卫生事业才逐渐酝酿、开展。这方面,传教士倡其先声,他们从母国和故乡的经验出发,呼吁中国改善卫生环境。中国出使人员有感于中国与欧美城市公共卫生的巨大差距,开始发出改善公共卫生的议论。志刚在《初使泰西记》中,记载了西方自来水生产过程,称之为“激水机”。中国早期改良派思想家,也对改善公共卫生问题发表许多真知灼见。郑观应对西方城市垃圾处理称道不已。近代中国,以上海为代表的25个租界,城市公共卫生事业的近代化也领先全国。以上海为例,租界已经建立了相对完善的近代公共卫生系统。而上海华界将租界的一套移植过去,并在食品检疫、预防流行病等方面与租界合作。

——以上材料根据何小莲《论中国公共卫生事业近代化之滥觞》整理、改编

根据材料,指出中国近代公共卫生事业发展的背景并分析说明其对中国近代社会的意义。

材料一 历史上,中国是一个多疫灾的国家,公元前770-公元1911年间,疫灾频度为25%,平均每4年中就有一年发生过疫灾……3-6世纪的魏晋南北朝、14-19世纪的明清是我国两个疫灾高峰期。大体而言,疫灾相对稀少的时期也是社会相对稳定、国力相对强盛的时期。中国温暖期疫灾稀少,气候越寒冷,疫灾越频繁,寒冷期越长,疫灾频繁期也越长。中国疫灾分布的总体特征是城市重于乡村,都城重于一般城市。3000年来中国疫灾区域有从黄河中下游向外逐渐扩展趋势,疫灾重心有由北向南、由东向西迁移的趋势。

——摘编自龚胜生《中国疫灾的时空分布变迁规律》

材料二

中国古代对疫病认识的概况

时期 | 概况 |

先秦、两汉 | 《黄帝内经》首先提出温病、疫病病名。 |

汉末三国 | 《伤寒杂病论》对疫病的发病、转归、变证论述较详,奠定了中医临床学的基础。 |

晋隋唐 | 医者对疫病的传染性、流行性特征认识更加明确。《千金方》等所载治疫之方,法同方殊,为后世明清温病学派治疫所推崇。 |

宋金元 | 各医家学术争鸣,《伤寒总病论》《东垣试效方》《本草衍义补遗》等著作极大地丰富了中医药防疫治疫体系。 |

明清 | 明代吴有性著《温疫论》提出新的传染病原“疠气”致病学说。清代刘奎首创“治温疫八法”易于操作,效果明显,被广泛应用。 在各医家的努力与推动下,疫病从伤寒体系中脱离出来,形成瘟疫学派,建立了完整的瘟疫学理论体系。 |

——摘编自张宁《历代疫病流行与中医防治概况》

材料三 人们为了应对全球传染病的肆虐,从19世纪末至20世纪中期,创建了许多与公共卫生有关的国际组织和机构,对传染病的控制转向国际化行动……在与瘟疫的较量中,人类获得了巨大的胜利,但是新的致命传染病还会不时地出现。面对传染病,应有“预防胜过治疗”的理念,要提高个人的卫生意识,采取健康的生活方式,提高免疫力。尽管人们依然会对突发的传染病产生惊恐,甚至不得不接受将与传染病长期共存的现实,但是也应该看到,科学技术的发展和社会的进步已为战胜传染病提供了丰富的手段,相信科学、依靠科学,就一定能够应对各类传染病的挑战,不断提升人类的健康水平。

——摘自张大庆《人类与瘟疫的不懈斗争》

(1)从时空角度概括中国古代疫灾的基本特征。

(2)阅读材料二,概括中医药学发展的基本特点。结合所学,以疟疾的防治为例,说明中医药对医学发展的贡献。

(3)写出国际上最大的政府间卫生组织。综合上述材料并结合所学,谈谈你对疫病防治的认识。

2008年5月12日,四川汶川发生特大地震。全国参加地震灾区医疗防疫的人员达10万人次,救治伤病员164万人次。大救治、大转运、大接治、大防疫规模空前。2019年底,新冠肺炎疫情在湖北武汉发现。为救治感染患者,大量人力物力火速投入到医院的改造和建设中。武汉的火神山医院,从方案设计到交付使用仅用了10天,雷神山医院仅用12天。由武汉会展中心、体育场馆等改造的16家方舱医院,以先进的设备、充足的床位和完善的功能,前后救治新型冠状病毒感染者1.2万人次。这些医院的建设和改造为武汉夺取抗疫胜利提供了重要保障。

结合材料,说明中国的现代医疗卫生体系在防疫抗灾上是如何发挥作用的。