材料一 我国不同时期城市人口比重一览表

| 时间 | 战国(公元前300年) | 西汉(公元2年) | 唐 (745) | 南宋 (1200) | 清 (1820) | 清 (1893) | 现代 (1949) | 现代 (1978) | 现代 (2009) |

| 比率 (%) | 15.9 | 17.5 | 20.8 | 22.0 | 6.9 | 7.7 | 10.6 | 17.9 | 46.6 |

材料二 明清时,唐宋以来被称作“草市”的新型、市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布正与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工、吸引外地客商,行销远方市场。

——赵冈《中国城市发展史论集》

材料三 近代中国出现的新兴城市主要集中在东部地区,其中,香港、青岛等长期被列强占据:上海、天津、汉口等被辟为通商口岸,出现了畸形繁荣的商业区;近代工矿企业、商业的发展,推动了唐山、无锡等城市的兴起;郑州、石家庄等因地处铁路沿线导致较大的发展。帝国主义的侵入把大批商品送进来,只能使人失业,不能使人得业。帝国主义的商品冲击了农村手工业,制造了众多的游民无产者,而新式工厂发展滞后,无力吸收多数游民无产者。“外国商品来的愈多,制造游民无产者的功用便愈大;中国工业发达愈慢,吸收游民无产者的能力愈小”。

——周谷城《现代中国社会变迁概论》

材料四 英国是世界上第一个城市化的国家。从18世纪后期到19世纪中叶,城市人口,占全国总人口的比例从20%上升至51%。约克郡的城镇数量由1801年的15个增长到1891年的63个。从1820年到1830年,曼彻斯特、伯明翰等主要工业城市的人口增长达40%以上,是增长最快的10年。

——阿萨·勃里格斯《英国社会史》

(1)根据材料一,分析我国城市化的大体发展概况。结合所学知识分析我国封建社会形成时期城市化率较高的政治因素和封建社会衰落时期城市化率逐步下降的经济因素

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明清江南城镇的特点及其兴起的背景

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国近代新兴城市的特点和影响。近代中、英两国城市发展的差异很大,据材料三、四并结合所学知识,分析其原因。

(4)依据上述材料,你认为我国在今后城市化的进程中应注意哪些问题?

相似题推荐

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪権,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。当具,中品有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——西汉·晁错《论贵粟疏》

(1)依据材料一,归纳威胁小农稳定的主要因素

材料二 明中后期,徽州“贾人几遍天下”,“不知贸迁”而贫困者受到鄙视。福建各地出产的绸、纱绢、铁、纸张、糖及荔枝、柑橘,“下吴越如流水”。景德镇的陶瓷、湖州的丝绵、漳州的纱绢、松江的棉布、杭州所产的金箔及胭脂,行销日本,以至于有“大抵日本所须,皆产自中国”之说。明后期付元初在《论开洋禁书》中说:“西洋”(今泰国、柬埔寨等地)的苏木、胡椒、犀角、象牙,“皆中国所需要”;占有吕宋(今菲律宾)的葡萄牙、西班牙人,“好中国绫罗杂缯”湖州丝在原产地一斤值白银一两,运至其地则“得价二倍”。直至十九世纪初,中国手工产品在东南亚与东亚地区都保持其影响力。

——摘编自傅衣凌:《明清时代商人及商业资本》等

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明中后期商业发展的特点和影响。

材料三 茶叶在19世纪30年代每年出口500万磅,1841年增至7000万磅,1851年达9900万磅,几乎增加了一倍。丝的出口,在鸦片战争前一般每年只有几千包,最多不过10010包,1847年增至22000多包。由于丝、茶的大量出口,一些地区的农民纷纷放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自人民版历史必修二教师用书

(3)材料三反映中国农业生产有什么变化?结合当时的世界形势,分析这些变化说明了什么?

材料一:汉武帝通西域后······中亚、西亚各国经常派人到长安访问、贸易,汉朝为了发展同这些国家的往来于贸易,修筑道路,设置驿馆。汉朝丝绸······由中亚、西亚运到罗马,成了罗马元老院议员和其他贵族的夫人的珍贵服饰;罗马的铁制品、玻璃、金银流入汉朝。

——《国史概要》

材料二:明代中后期,苏州罔籍(不依靠)田业,大户张机为生,小户趁织为活······

(1)问:根据材料并结合所学知识分析西汉丝绸之路开通的条件及意义。

(2)问:材料二反映了当时苏州丝织业中的什么现象?这一现象的发展情况如何?简要分析出现这种情况的原因。

材料一 江南地区经过长期的开发,到明代进入经济高度成长时期,传统社会经济正在发生转型。农家经营的商品化程度日益提高,以农民家庭手工业为基础的城镇民营手工业,在丝织业、棉纺织业领域达到了世界先进水平。工艺精湛的生丝、丝绸、棉布不仅畅销于全国各地,而且远销海外各国,海外的白银货币源源不断地流入中国。从这个意义上讲,江南市镇已经领先一步进入“外向型”经济的新阶段。

——据樊树志《江南市镇——传统的变革》

材料二 郑观应认为:“欧美政治革命,商人得参与政权,于是人民利益扩张,实业发达。”1902年上海商业会议公所创立。1904年清廷颁布了《奏定商会简明章程》,在清廷鼓励下,全国各省会和商业繁荣地区设立了商务总会,中小城市设立商务分会,村镇设立商务公所。商会有处理商务诉讼的职权,负责调查商情,处理破产和倒骗,受理设立公所、申请专利、进行文契债券的公证等职责,部分承担了政府经济管理功能。到1911年,全国各种商人组织近2000个,会员达20万人,全国商会联合会也随之成立。

——据吴晓波《跌宕一百年》

材料三 我国1982年颁布的第四部宪法部分修正案的条款

| 修改时间 | 部分修改内容 |

| 1988年4月第七届全国人大一次会议通过的宪法修正案 | 对私营经济的地位、作用和国家对私营经济政策作了明确规定;这是中国第一次采用宪法修正案的形式修改宪法。 |

| 1988年4月第七届全国人大一次会议通过的宪法修正案 | 将“社会主义初级阶段”、“建设有中国特色的社会主义的理论”、“坚持改革开放”等写入了宪法;将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济”修改为“国家实行社会主义市场经济”。 |

| 1999年3月第九届全国人大二次会议再次通过宪法修正案 | 把邓小平理论的指导思想地位、国家现阶段的基本经济制度和分配制度以及非公有制经济的重要作用等写进了宪法。 |

| 2004年3月第十届全国人大二次会议通过宪法修正案 | 进一步明确国家对发展非公有制经济的方针,完善对私有财产保护的规定。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝社会经济发展的新变化,并说明民营经济发展的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述20世纪初中国商会成立的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学中国现代史的相关知识,说明非公有制经济发展的背景。

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。 ——《尉缭子·治本》

材料二以下是有关中国农村20世纪50年代变化图

①农民分配土地 ②农民踊跃报名入社③大炼钢铁时“小土群”④放开肚皮吃饱饭

材料三 以下是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省16市农村千人问卷调查》的部分结果:

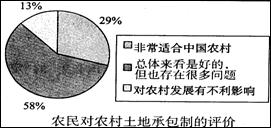

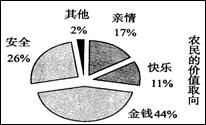

图一 图二

请回答下列问题:

(1)依据材料一,归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应的古代政治制度。

(2)依据材料二和所学知识,概述中国农村20世纪50年代主要运动变化,从中有什么教训?

(3)从材料三的图一看,安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的,但也存在很多问题。结合你的理解,说明这一结果的理由。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

(4)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐,“平安是福”几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料三的图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。

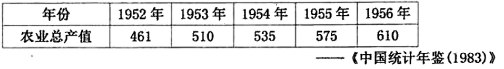

材料一 中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

材料二 下图为1958年8月13日的《人民日报》(部分)

材料三 农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

请回答:

(1)据材料一分析1952—1956年新中国农业发展状况。结合所学知识,指出这一状况的出现与当时农村的什么运动有关?这一运动使农村土地所有制发生什么变化?

(2)材料二所反映的我国农业生产情况是真实的吗?这种情况的出现与当时哪两场运动有关?

(3)材料三中所述的“包产到户”政策最先在哪个省份实行?为什么这一做法能“效果很好″?

(4)综合上述材料,你从国家解决“三农”问题的做法中得到了什么启示?

材料

| 《中共中央关于经济体制改革的决定》(1984年10月十二届三中全会通过)社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济,集体经济是社会主义经济的重要组成部分,个体经济是社会主义经济必要的有益的补充,有步骤地适当缩小指令性计划的范围,适当扩大指导性计划的范围。按照政企职责分开、简政放权的原则进行改革,使企业真正成为相对独立的经济实体。允许和鼓励一部分地区、一部分企业和一部分人依靠勤奋劳动先富起来,带动越来越多的人走向富裕。在企业内部,要实行工资奖金同经济利益挂钩,扩大工资差距,拉开档次。 | 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(1993年11月十四届三中全会通过)坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展、鼓励个体、私营、外资经济发展,为各种所有制经济平等参与市场竞争创造条件,发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。政府管理经济的职能,主要是制订和执行宏观调控政策,搞好基础设施建设,创造良好的经济发展环境。按照现代企业制度的要求,现有全卧性行业总公司要逐步改组为控股公司,一般小型国有企业,可以实行承包经营、租赁经营或改组为股份合作制,也可以出售给集体或个人。个人劳动报酬要引入竞争机制,打破平均主义,实行多劳多得,合理拉开差距。提倡先富带动和帮助后富、逐步实现共同富裕。 |

(1)据材料并结合所学知识,说明经济体制改革的特点。中共十四届三中全会与十二届三中全会相比,在经济体制改革方面又有哪些重要变化?

(2)据材料并结合所学知识,归纳上述两个《决定》体现出的时代价值。

材料一:在近代中国,自然经济的解体和商品经济的发展带有两重性。它给中国资本主义产生和发展创造了客观的条件和可能,然而由于这种变化是外国资本在中国扩展殖民地贸易和实行经济侵略强行促成的,因此又不可避免地要服从西方资本主义总体的政治经济利益的需要,成为它们的附庸。这种变化深深地打上了半殖民地经济的烙印,呈现出一种畸形状态。

——陈旭麓《中国近代史》

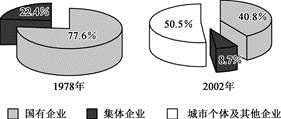

材料二:1978年、2002年的不同所有制经济比例示意图

材料三:个体、私营等非公有制经济,是我国社会主义市场经济的重要组成部分。2002年底,全国注册登记的私营企业为242.53万户,个体工商户2850.53万户。个体、私营等非公有制经济创造的国内生产总值占全国的比重为三分之一以上,就业人员比重达18.7%。

——彭森主编《中国经济体制改革年鉴》

请回答:

(1)自然经济在我国主要体现为小农经济。结合所学知识指出,我国小农经济产生于何时?它在传统农业社会生产中处于什么地位?据材料一概括近代时期我国经济结构变化的表现。这种变化给中国带来怎样的消极后果?

(2)据材料二、三,指出我国经济结构发生的变化。这一变化反映了我国经济体制改革取得的重要成果是什么?

(3)综合上述材料并结合所学知识指出,导致我国近现代经济结构发生变化的主要原因有何不同?

材料一 产权制度

圈地运动实质上是把排他性公共产权(排斥村镇共同体以外的人的使用权。但不限制村镇内成员的使用权,要似于集体所有权)变为排他性私有产权。这种变化是克服村镇内牧场产权不明确造成资源无效使用的必要手段,正是这种制度的变化才使得技术革新所带来的外部利润可以变为现实,使技术革命带来农业革命进而工业革命的发生。从这个意义上说,圈地运动作为一次土地制度的重大变迁,确实是农业革命以及后来改变了整个世界的工业革命的前提售

——据王跃生《没有规矩不成方国:新制度经济学漫话》

材料二 企业制度

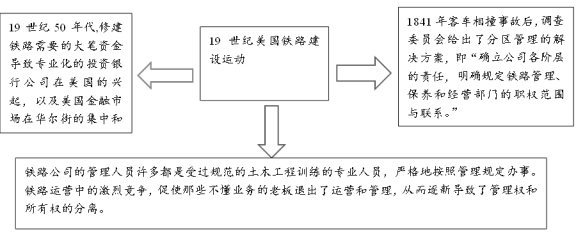

“没有多少东西在改变这个国家(美国)的经济组织方面比铁路做得更多,它的革命性效果怎么赞扬都不过分。”

——切斯特·怀特

——据李剑鸣《世界现代化历程·北美卷》

材料三 市场制度

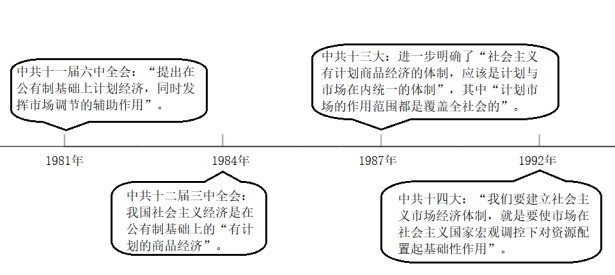

——据虞和平《中国现代化历程(第三卷)》

(1)材料一中作者是如何评价圈地运动的?并分析作者评价的主要依据(不得摘抄原文。)

(2)根据材料二,概括19世纪铁路建设对美国经济组织发展的“革命性效果”。并结合所学知识,简要分析19世纪美国铁路建设运动与美国的工业化是如何相互促进的?

(3)“市场机制”是“市场制度”的核心内容。根据材料三并结合所学知识,叙述中共对“市场机制”认识的变化历程。试从整体史观的角度简要评价其影响。

【推荐3】党的十九大作出了我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的重大政治论断。在近现代史上,党对社会主要矛盾的判断和认识,一直是其制定方针政策的重要依据,并推动着中国革命和建设事业的发展。阅读下列材料:

材料一我们为着挽救祖国的危亡,在和平统一团结御侮的基础上,已经与中国国民党获得了谅解,而共赴国难了。这对于我们伟大的中华民族前途有着怎样重大的意义啊!因为大家都知道,在民族生命危急万状的现在,只有我们民族内部的团结,才能战胜日本帝国主义的侵略。

——《中国共产党为公布国共合作宣言》1937年7月

材料二“由于资产阶级民主革命和社会主义革命的胜利,生产力发展的障碍基本上扫除了……我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

材料三(1981年中共十一届六中全会上通过的)《历史决议》对主要矛盾的表述是“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”,而不是“同落后的社会生产力之间的矛盾……为了发展社会生产,不仅仅要大力发展和提高生产力,还包括要改革和完善生产关系。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出中共对当时社会主要矛盾的认识及其历史意义。

(2)材料二是中共哪次会议的决议内容?决议中提到的“资产阶级民主革命和社会主义革命的胜利”分别是指什么?

(3)材料三中有关“主要矛盾”的表述对当时党的政策有何指导意义?为了“改革和完善生产关系”,党和政府在十一届六中全会前后采取了哪些措施?

(4)上述材料可以反映出党的哪些优秀品质?

材料一 1933年,罗斯福总统大刀阔斧地对金融、工业、农业等方面进行改革,成立联邦紧急救济署,为失业者、儿童、老人、残疾人提供社会救济。政府推行“以工代赈”,投资兴办田纳西河流域改造等公共工程,雇用了数百万人,使中下层民众收入提高。新政推动美国经济逐步走出低谷。

(1)依据材料一和所学,概括罗斯福新政的特点和作用。

材料二 中国经济体制改革大事记

| 年代 | 主要内容 |

| 1978年 | 中共十一届三中全会作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行对内改革的重大决策。 |

| 1980年 | 中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质。 |

| 1982年 | 中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点。 |

| 1983年 | 农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广。 |

| 1987年 | 中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务。 |

| 1992年 | 中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标,并进一步深化国有企业改革。 |

(2)依据材料二,归纳中国经济体制改革的特点。

材料三 美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

(3)谈谈你对上述材料的认识。

材料一 宋代商人按经营类别分属不同的“行”(行会),行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用。明代,远离故土经商的人越来越多,需要把同乡人团结起来互相帮助,于是,除了原有的“行”以外,又出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮、会馆。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼,一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

材料二 1900年,清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战……尤以创设商会为入手要端。”1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强。而揆厥(揣摩)由来,实皆得力于商会。”成立商会能够“通商情、保商利。”根据商部的意见,清廷颁布了《奏定商会简明章程》等文件,成为商会成立的法律依据。到1906年,我国各地已建立商会、商务总会110个,逐渐成为各地区商人的组织。

——摘自《商会的历史演变》

材料三 到1988年,全国工商联作为民间商会,成为国营、集体、私营、“三资”等各类工商企业携手发展的社团组织。各地工商联参加政府的经济和社会发展规划研究,积极进言建议。同时,并积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收费、乱募捐、财产安全、法律保障等问题。90年代中期,工商联已同海外50个国家和地区的近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟,71个国家的80多个商会都加入联盟中来。

——摘编自《改革开放后中国商会的崛起与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代到明代商人组织职能的变化,并说明变化的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末成立商会的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明全国工商联的作用。

材料1 是不是应当马上推翻临时政府?我的回答是:(1)应该推翻它,(2)但是不能马上推翻它,(3)决不能用寻常的方法去“推翻”,……觉悟的工人要取得政权,必须把大多数群众争取过来,……我们不主张由少数人夺取政权。

——列宁《论两个政权》(1917年4月)

材料2 资产阶级国家由无产阶级国家(无产阶级专政)代替,不能通过“自行消亡”,根据一般规律,只能通过暴力革命。

——列宁《国家与革命》(1917年8~9月)

(1)根据材料,指出列宁抉择夺权手段的变化;结合史实,说明其原因。

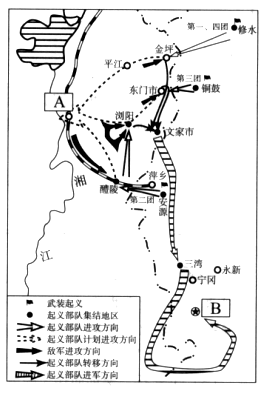

(2)如图为《秋收起义军进军路线图》,秋收起义计划进攻的城市A为 ,军队实际进军的最终方向B是 。

结合所学,概述这一转变的历史意义。

材料3 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平“南方谈话”(1992年)

(3)结合所学,指出邓小平这一论断的国际背景以及产生的直接影响。