材料一 西汉王朝经略河西走廊概况

| 时间 | 史实 |

| 公元前139年 | 张骞从长安出发,西行进入河西走廊 |

| 公元前121年 | 卫青、霍去病大败匈奴,昆邪王降汉后,在其故地设酒泉、武威、张掖、敦煌四郡 |

| 公元前119年 | 汉武帝下诏,河西四郡辖35县,置军屯、民屯共71270户 |

——据《史记》《汉书》

材料二 唐朝与新罗政治关系密切,海上通道便捷,除官方朝贡贸易外,两地民间海上贸易也非常活跃。但真正形成规模,产生较大影响的还是在唐中后期,包括中日民间海上贸易也在那时达到高峰。中唐以后,随着唐朝、新罗地方藩镇势力的崛起,中央政权对地方控制力减弱,藩镇为增加财源,扩充势力,把触角伸向有着丰厚利润的海上贸易,大批民间商团顺势而起。

——刘凤鸣《唐中后期东方海上丝绸之路繁荣原因探析》

材料三 2013年,习近平总书记先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的构想。这一跨越时空的宏伟构想,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,必将赋予古老丝绸之路以崭新的时代内涵。

——摘编自《“一带一路”构想的战略意义》

(1)根据材料一概括西汉王朝经略河西走廊的重大举措,并结合所学知识指出其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐中后期东方海上丝绸之路繁荣原因,并请举出唐朝主动对外友好交往的两个事例。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括丝绸之路的历史地位,并指出“一带一路”倡议蕴含的中国理念。

相似题推荐

中华文明是由汉族和少数民族共同创造的。运用所学知识,从中国古代民族关系的角度叙述“多元一体”中华文明形成与发展的过程。

材料一 秦灭六国后,兵不解甲,继而南击越人,北伐匈奴;两汉之时,也积极对周边各民族进行征战以开拓新的疆土。为了保障开疆拓土政策的顺利进行,秦汉还制定了一些具体的民族政策,如秦在南越、西贩之地置南海、桂林、象郡,汉在匈奴故地陆续设立了朔方郡、酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡等;秦从匈奴手中夺得河套地区后,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之”和迁去开垦土地。面对“金戈铁马,气吞万里如虎”的匈奴,汉王朝根据国势的强弱情况,对匈奴又实行了颇具特色的和亲政策。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 清朝统一西域后,陆续从甘肃河西、陇东各府县招募无业贫民迁往天山北路屯住。随着沙俄等国对中国边疆的觊觎,清廷在东北和西北设立黑龙江、伊犁等将军,屯重兵于边疆,定期巡边。将军管理辖区内的边防、屯田、贸易和征税诸事务等。清廷对边疆各族采取盟旗和土司等管理制度,地方行政由本民族人士负责。

——据马大正《中国边疆经略史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期处理民族关系的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝边疆治理的措施。并综合材料信息,分析边疆治理的意义。

材料一 “四夷来朝”是历代中央王朝统治者发展对外交往的政治理想。《尚书·大禹谟》称“无怠无荒,四夷来王”,天子躬行勤政,可使“四夷”归服,而周边部族及诸国遣使朝贡,可以彰显天子"天下共主"的地位。故凡王朝新立,都十分重视发展对外交往,制定优待"四夷"使臣的朝聘礼仪,举行一系列欢迎仪式。自秦以降,历代统治者均高度重视发展对外交往,并形成以下三个特点。一是随着地理视野的扩大,对外交往的距离由近及远,从西太平洋地区拓展到印度洋地区。交往的对象——"四夷",由最初的王朝域内边疆部族,扩展到王朝周边的政权,再到更远的域外地区。二是对外交往主要沿传统的陆上和海上丝绸之路进行,分别从西域、东南亚地区向西延伸。随着中央王朝统治中心的东移,海上丝绸之路逐渐成为主要路线。三是在官方发展对外交往的同时,始终存在着民间对外交往,它们共同构成中国对外交往的内容。汉代张骞通西域,唐代玄奘西游天竺、鉴真东渡日本,明代郑和下西洋,都是中国主动发展对外交往的典型代表。

——摘编自刘祥学《远迩相安共享太平——中国古代对外交往的宗旨》

材料二 近代以来,中国的外交思维已经从自闭走向开放并呈现出引领的时代属性。自闭状态下,中国多以“天朝上国”的国际身份自居,呈现出一个威望型的东方传统大国形象;随着历史的发展,在西方的冲击下,被强行纳入西方国家构建的"咸斯特伐利亚"式的主权民族国家体系。此时的中国,在西方所设置的西洋镜中,几乎沦为一个"失败国家"。而在此逻辑下,中国的国际意识也开始发生巨变——中国开始被安置在世界体系的外围;当历史再次走向新的关口之时,中国选择了社会主义道路。经过革命、建设、改革,如今的中国已经以新的面貌出现在国际舞台上。即以新型东方大国、仁智大国、更加开放的思维与外部世界进行互动往来。就是中国的外交思维已经从西方语境中的“外交无意识”朝着具有中国风格的“外交有意识”迈进。及至新时期,中国的外交思维也更加具有自觉塑造、主动引领的意涵。

——摘编自李博一《百年变局下的中国外交思维:历时与共时之间》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代对外交往的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代以来中国外交变化的趋势,并分析其原因。

材料一

材料二 (太宗)曰:“自古突厥与中国更有盛衰。…至汉、晋之君,逮于隋代,不使兵士素习千戈,突厥来侵,莫能抗御,致遗中国生民涂炭于寇手。我今不使汝等穿池筑苑,造诸淫费,农民恣令逸乐,兵士唯习弓马,庶使汝斗战,亦望汝前无横敌。”

——《旧唐书·太宗纪上》

太宗谓侍臣曰:“隋炀帝不能精选贤良,安抚边境,惟解筑长城以备突厥,情识之惑,一至于此!朕今委任李世勣于并州,遂使突厥畏威遁走,塞垣安静,岂不胜远筑长城耶?”

——《旧唐书·李勣传》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉长城的变化并说明原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐太宗对修长城的态度及其原因。

材料

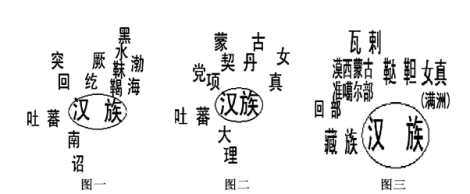

分别提取图一、图二、图三的汉族与少数民族分布形势的信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

材料一唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则。大唐帝国打败突厥之后,唐太宗并没有把突厥迁入华夏内地散居同化,也没有把他们赶回故地,而是就地安置,“因其习俗而抚驭之”,任用突厥首领治理,朝廷不派官员,基本是自治,相当于世袭封建。唐太宗执政时的唐朝廷是多数民族(汉族)与少数民族(突厥、吐谷浑、吐、丹等)分享天下。唐太宗与异族分天下,还有更深一层考虑,“把敌国变成异族自治,留住外部监督,不留边祸,则外有制衡,内不失道”。

——摘编自邱成岭《论中国古代民族政策观——以文景之治、贞观之治和康乾盛世时期为例》

材料二1879至1885年,法国教育部长费里推出若干改革措施,让教会丧失大片教育阵地,培养了大批充满爱国热情的共和派教师。“加强民族共同体团结”,如选用共和主义史家拉维斯反映爱国观点的《法国历史》作为历史课本,选用民族主义作家戴鲁菜德的《士兵之歌》作为全国中小学传唱歌曲……“公共仪式的发明”,“公共纪念碑的大规模出现”,以象征手法渲染爱国情感的作用。如玛利亚娜、三色旗、《马赛曲》等等,并附之以自由、平等、博爱的意识形态解释,强化公民们爱国意识。

——摘编自黎英亮《十九世纪欧洲民族主义思想的裂变——以法国的共和爱国主义与反共和民族主义为典型》

材料三今年我们将迎来全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利。中华民族是个大家庭,五十六个民族五十六朵花。全面建成小康社会,一个民族不能落下;全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下。脱贫之后,要接续推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化。

——摘编自习近平《在贵州看望慰问各族干部群众时的讲话》(2021年2月3日至5日)

(1)根据材料一,指出唐太宗“众生一体、共治天下”体现的民族政策。结合所学,写出唐朝主要边疆管理机构的名称。用一句话归纳唐朝民族政策“更深一层考虑”的对后世的深远影响。

(2)根据材料二,概括19世纪法国这些现象出现的目的。结合所学,分析这些现象出现的原因。

(3)根据材料三,结合所学,写出新中国成立后解决中国民族问题的基本政治制度。简述这一制度的优势。

材料一 新中国成立初期,国际上面临着孤立、军事包围和经济禁运。在当时条件下想要全方位开放是不可能的。为了突破封锁,新中国采取了务实的开放态度:只要承认新中国,就可以在平等互惠的基础上进行通商贸易。当时主要向以苏联为首的社会主义国家开放。50年代初,中国从苏联引进建设了156个重大项目,同时聘请苏联、东欧专家来华,派出留学生学习。同时,外交上的历史遗留问题困扰着新生政权:帝国主义在中国的控制权、一系列的卖国条约……

——以上材料摘编自李岚清《突围——国门初开的岁月》

材料二 1954年6月,周恩来抵达印度访问,在新德里记者招待会上发表了书面谈话,具体地阐明了和平共处五项原则的基本思想,指出:“世界各国不分大小强弱,无论其社会制度如何,是可以和平共处的。各国人民的民族独立和自主权利是必须得到尊重的。各国人民都应该有选择其国家制度和生活方式的权利,不应受到其他国家的干涉。”在印度期间的多次谈话中,周恩来都提到了和平共处五项原则,并主张将这些原则贯彻到国际关系中去。

——摘引自吴玉才《1949—1956年间的中国》

材料三 中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。中共十八大以来,面对深刻变化的国际形势,党中央进行一系列重大理论和实践创新。中国要积极参与全球治理,为世界提供更多的公共产品,要发挥大国的“引领和塑造”作用,则要求中国的外交不但是“中国本位”,还要是“世界本位”。只有如此,中华民族伟大复兴的中国梦,才能与和谐世界的理念形成真正有意义的价值关联。

——崔立如《国际格局转变与中国外交转型》

2023年3月10日,沙特和伊朗北京对话闭幕式完美落幕,意义重大。沙伊北京对话取得重要成果,宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利,为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息,传递了明确信号。

——《第一财经》评论

(1)根据材料一概括新中国成立初期对外开放的举措。结合所学,指出为解决外交上的历史遗留问题,新中国首先收回了帝国主义在中国的哪些特权。(2)根据材料二并结合所学,梳理和平共处五项原则的发展历程,指出和平共处五项原则最终确定的内容(列举三项)。

(3)根据材料三并结合所学,指出中共十八大以来我国努力构建怎样的中国特色大国外交新路。改革开放至今,面对深刻变化的国际形势,我国如何处理与周边国家的关系?从解决国际争端形式的角度,指出沙伊北京对话的意义。

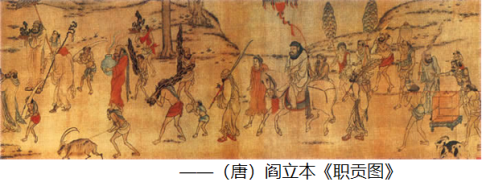

材料一 职贡,即向皇帝尽职纳贡。历代《职贡图》描绘了中国古代王朝与周边毗邻国家或部族间交往的场景。

表:古代中国部分朝代《职贡图》图画节选及说明

| 描绘唐太宗时期南洋的婆利、罗刹与林邑国前来中国朝贡及进奉各式珍奇物品的景象。各国使者呈现出来自不同地域、不同民族、不同年龄的独特气质,并均具有作为使者的恭谨欣喜的情态。 |

| 乾隆年间编绘,合卷首共九卷,第一卷载朝鲜、英、法、日本、荷兰、俄罗斯等二十余国。第二卷以下分载西藏、新疆、东北、福建、湖南、广东、广西、甘肃、四川、云南、贵州等地各族。内容涉及对外关系与边地统治等议题,反映出乾隆皇帝的国际外交与民族政策。 |

——摘编自罗山《职贡图——古代中国人眼中的域外世界》

材料二 随着新中国从站起来、富起来到强起来的发展,以及国家利益的不断拓展,中国对国际社会的融入更多地表现出中国式的“积极主动”。新时代背景下,我国通过对与不同国家外交关系进行的重新组合,以及由此展开的“中国全方位的外交布局”来推进独立自主的和平外交方针。在外交目标上,更注重“从人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史正确认识和处理同外部世界的关系”;在外交策略上,更强调“坚持开放、不搞封闭,坚持互利共赢、不搞零和博弈,坚持主持公道、伸张正义”;在外交价值立场上,更明确地“站在历史正确的一边,站在人类进步的一边”。

——摘编自刘骞《我国独立自主和平外交政策的新时代意涵》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国对外交往的主要形式,并简析这一形式长期存在的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来我国对外交往的特点,并分析这一时期我国对外交往的意义。

材料一 20世纪重要的国际法文件

| 时间 | 国际文件 | 基本内容 |

| 1919年 | 《国际联盟盟约》 | 第十二条 ……联盟会员国发生争议,势将决裂者,当将此事提交仲裁或依司法解决,或交行政院审查。在仲裁或司法裁决或行政院报告三个月届满以前,不得从事战争。……第十六条 (一)会员国不顾本盟约……而从事战争者,即视为对所有联盟其他会员国有战争行为。其他会员国及其人民将与之断绝商业上或财政上或个人之往来。…… |

| 1928年 | 《非战公约》 | 第一条 缔约国各方……郑重声明,它们斥责用战争来解决国际纠纷,并在它们的相互关系上,废弃战争作为实行国家政策的工具。 |

| 1945年 | 《联合国宪章》 | 第二条 ……各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力,……第四十二条 ……安全理事会……得采取必要之空海陆军行动,以维持或恢复国际和平及安全。…… |

材料二 中华人民共和国成立以来主要的国际法实践活动及其理念。

| 主要活动 | |

| 中国的条约实践 | 从1949年至1978年的除旧纳新到1979年至1990年的积极参与再到1991年至今的深度融入。新中国建立至今,对外签订了27000多项双边条约,500多项多边条约,涉及政治、经济、社会、文化等国际交往的方方面面。 |

| 和平共处五项原则 | 60多年来,五项原则反映了发展中国家追求独立、自主、自强、发展的普遍诉求,也促进了拥有不同意识形态和社会制度的国家之间的交往和合作。五项原则有着深刻的国际法内涵。 |

| “一国两制”的伟大构想 | 一方面保证中国恢复对香港、澳门行使主权,另一方面更保证了港澳特区的繁荣稳定。实践证明,“一国两制”不仅是实现国家统一的基本方针,更是对当代国际法的践行与发展。 |

| “人类命运共同体”理念 | 2018年3月,“推动构建人类命运共同体”作为中国新时代的一个重要外交理念被写入中国《宪法》。构建人类命运共同体具有丰富的国际法内涵,包括持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽五个方面。 |

——摘自外交部贾桂德司长的演讲《新中国成立70年来中国的国际法实践和贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,叙述20世纪前半期人类为避免战争所做的努力,并对这些努力进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国的国际法实践活动及其理念所体现的鲜明特色,分析中国提出“构建人类命运共同体”的时代背景。