“静悄悄的阅读革命”

近代以来,随着西方书籍逐渐涌入中国,中国的士人渐而“遇见”西书并进而与之“相识”,形成了“静悄悄的阅读革命”。

| 时间 | 事件 |

| 道光二十五年 (1845年) | 陈澧引《几何原本》算法以与《墨经》相沟会悬证,为撰《读墨子》辟一新途径。 |

| 道光二十八年 (1848年) | 徐继畬在《瀛寰志略》自序中称:“觅得泰西人汉字杂书数种……采诸书之可信者,衍之为篇,久之积成卷帙。” |

| 咸丰九年 (1859年) | 王韬说:“观西人教中之书,其理诞妄,其说支离,其词鄙晦,直可投于溷厕,而欲以是训我华民,亦不量之甚矣。” |

| 同治二年 (1863年) | 赵烈文评价《校邠庐初稿》:“总论全书,精当处皆师夷法;而参用中国前人之说,然凑数而已,不如夷法之为得。其论驭夷尤善。” |

| 光绪十五年 (1889年) | 钟天纬认为:“(达尔文进化论)其动植物之不合宜者,渐渐澌灭,其合宜者得以永存。此为天道自然之理。” |

| 光绪十六年 (1890年) | 薛福成多次阅读《万国公法》后感触:“衰弱之国,事事求合乎公法,而人未必以公法待之。虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。” |

| 光绪二十二年 (1896年) | 皮锡瑞阅《泰西新史》《俄游汇编》《中倭和战》等书及《中国宜改革旧法论》,认为这些书“于中国不能变法及西国不能遽行于中国之理,诸君似尚隔膜”。 |

| 光绪二十三年 (1897年) | 张朝墉阅英国李提摩太所著《天下四大宗论》《欧洲各国开辟非洲考》等“俱极得要领,中国讲西学者,多未道及其言。”“若果以新学为训,不独外患可消,亦内灾可弥”。 |

| 光绪二十四年 (1898年) | 刘绍宽读读完当时第一部汉译货币银行学名著《保富述要》后总结:“觑破钱财,为福泽之影,而并无实际。” |

——摘编自蒋建国《晚清士人的西书阅读与意义之网——以日记史料为中心》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清以来中国士人对待西书和西学的态度变化。(2)简要分析如何理解晚清以来出现的“静悄悄的阅读革命”。

相似题推荐

材料一 林则徐实在有两个,一个是士大夫心目中的林则徐,一个是真正的林则徐。前一个林则徐是主剿的。他是百战百胜的。他所有的方法都是中国的古法。可惜奸臣琦善受了英国人的贿赂,把他驱逐了。英人未去林之前,不敢在广东战,既去林之后,当然就开战。所以士大夫想,中国的失败不是因为中国的古法不行,而是因为奸臣误国。……可惜道光二十年夏天定海失守以后,林没有机会与英国比武,难怪中国人不服输。真的林则徐是慢慢觉悟了的。他到了以后,就知道中国的军器不如西洋,所以他竭力买外国炮,买外国船,同时他派人翻译外国所办的刊物。他在广东所搜集的材料,给了魏默深。魏后来把这些材料编入《海国图志》。……后来日本的文人把这部书译成日文,促进了日本的维新。林虽有这种觉悟,但他怕清议指摘……总不肯公开提倡改革。他让主持清议的士大夫(即抱着旧观念空发议论的官员)睡在梦中,他让国家日趋衰落,而不肯牺牲自己的名誉去与时人奋斗。

材料二 倘若同治、光绪年间的改革移到道光、咸丰年间,我们的近代化就要比日本早二十年,远东的近代史就要完全变更面目。………为什么道光年间的中国人不在鸦片战争以后就开始维新呢?……中国士大夫阶级(知识阶级和官僚阶级)是缺乏独立的大无畏精神。无论在哪个时代,总有少数人看事较远较清,但他们怕清议指摘,默而不言,林则徐就是个好例子。

——均摘自蒋廷黻《中国近代史》

回答:

(1)概述作者描述的关于林则徐的两种观点。哪一种是错误的?为什么?

(2)作者对于林则徐的批评是否正确?为什么?

材料一 鸦片战争后,先进的知识分子开始把西方的民主观念引入中国,如魏源详细介绍了英国的议会制,并推崇美国的民主共和制。早期维新派认为国家的强大主要取决于国内政治,认为洋务派的做法是舍本逐末,甲午战败之后,梁启超强调“故今日欲数中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国而已。”以梁启超、张骞等人为代表,在清末开展了长达六年的立宪运动,以期建立英国式分权立宪国家。

——摘编自安树彬《从传统天下观到近代国家观》

材料二 1986年邓小平在同几位中央负责同志的谈话中说:“我们讲民主,不能搬用资产阶级的民主,不能搞三权鼎立那一套。我经常批评美国当权者,说他们实际上有三个政府。当然,美国资产阶级对外用这一手来对付其他国家,但对内自己也打架,造成了麻烦。这种办法我们不能采用。”

——摘编自《邓小平文选》

材料三 我们应该从政府行政的结果来评判政治制度的优劣及活力。而政府行政的结果由人均寿命、富裕程度、公共基础设施等尺度来衡量。西方民主的“普世性”是建立在发达的市民社会、法制社会和雄厚经济财力基础上的“一人一票”制民主,原本就不适合在文化和政治背景极其不同的非西方国家复制,更何况,这种民主已经被简化成一种程序民主,凡是采取这种程序的就被西方欢迎,而凡是不采取这种程序民主的非西方国家和地区,即使已经取得了经济和政治上的巨大成功,也毫无“民主”可言。

——摘编自张维为《中国震撼》

(1)结合材料一和所学知识,说明中国近代学习西方资产阶级民主制度的结果。

(2)结合材料二、三和所学知识,分析西方资产阶级民主制度的弊端。谈谈对评判收治制度优劣的认识。

材料一近代中华民族的觉醒大致经历了三个阶段:鸦片战争前后是发轫阶段;戊戌维新时期是大力提升阶段;辛亥革命时期是进一步高涨并结出宝贵果实阶段。探索近代中华民族觉醒的内涵及其发展的阶段特点,不仅将推进中华民族精神这一重要课题的研究,而且对于深化近代历史进程的认识……都具有重要的理论意义。

——摘编自陈其泰《中华民族在近代的觉醒》

材料二19世纪中期以来领土和主权的丧失,直接刺激了中国民族主义的兴起。此后中国的民族主义,在很大程度上反映为恢复丧失领土和维持固有疆域的领土战略。在此过程中,国家疆界的确定成为民族国家形塑的重要一环。由此观之,地理因素对近代中国民族主义之影响既深且远。梁启超是中国民族主义的核心人物,纵观其民族主义思想和实践的发展历程,无不伴随着地理空间的变化和关于异国他族知识的增长。

——摘编自朱晶《梁启超民族主义思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民族觉醒的“发轫阶段”和“大力提升阶段”。

(2)根据材料二,概括梁启超民族主义思想形成的原因。综合上述材料并结合所学知识,指出民族觉醒对近代中国社会的影响。

材料一 鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

——摘自《历史学家茶座》

材料二 我们反思这场战争,不是计较一场军事战争的胜负,它不是一个军事问题,而是一个思想问题。中国文明,经历了内部的改良与革命,还有外来的侵略和支援,从清朝的封闭和黑暗的中世纪文化,重新回到全面开放和多样化的近代文明转型……在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的、腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,……中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的新中国。

——裴钰《改变中国鸦片战争英国出兵170周年反思》

(1)据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后,中国经济结构变动的表现。

(2)材料二中,作者认为这场战争实际是一个思想问题,指出这一思想问题的实质是什么?并举例说明“清代中国”在鸦片战争后“内部改变”的实践。

材料一 中法战争后,清政府确定了优先建设北洋海军的方针。到1888年,清廷共买进大小舰船数十艘,另有少量自建舰船。1888年12月,北洋海军正式成军,此后海军建设趋缓。清政府仍未能跳出以守为战的传统海防思维,重点防守大陆沿岸。甲午战争后,清朝海军在舰船数量、装备质量和军队素质等方面,被日本全面超越。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料二 新中国成立之初,毛泽东提出,要“有计划地逐步地建设一支强大的海军”,这支海军能“保卫沿海沿江”。1979年,邓小平提出要建立“顶用”“精”“真正现代化”的海军。21世纪以来,我国已先后派出多批海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。一批新型驱逐舰、护卫舰、登陆舰等陆续入列,2019年,我国自主设计、自主配套、自主建造的第一艘航母山东舰入列。中国海军已经建成海陆空潜、岸基海基相结合、多兵种合成的海上综合作战体系。

——摘编自彭克慧《新中国海洋战略发展史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国海军实力从晚清到现代的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响中国海军实力的主要因素。

材料一:商鞅变法历时十余年,内容涉及政治、经济、法律、社会、风俗等方方面面,商鞅强调以法治国,将奖惩机制贯彻到法令的各个方面,为了使秦国迅速强大,商鞅将举国之力集中到农业和军事上,实行强有力的农战结合的战略。

——摘自中央电视台纪录片《中国通史》解说词

材料二:19世纪60年代到90年代在中国社会发生的洋务运动,是一场清政府为了拯救其垂危统治,引进和学习西方先进的科学技术,创办和发展军用工业、民用工业企业,编练建设新式海军海防,并相应培养新型人才为中心,以达到富强目的的活动。因此,不管清政府从事改革的洋务派自觉或不自觉、意识或不意识,他们的言行,在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求的。

——夏元东著《洋务运动史》

材料三:“鸦片战争一阵疾风,吹荡了沉寂的知识界,一批关心国家命运的仁人志士,看到了英美等国的政治体制与中国的不同之处:议会制度、总统禅让等。他们的思想深处,滋生着对民主制度的欣慕和对专制制度的不满之情。”

——摘编自熊月之《中国近代民主思想史》

(1)根据材料一并结合所学,概括商鞅变法在经济和加强中央集权方面的举措,并分析该变法对历史发展进程的积极影响。(2)根据材料二,概括洋务运动的目的,并结合所学写出两个官督商办的“民用企业”,简要谈谈你对洋务运动“在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求”的认识。

(3)根据材料三并结合所学知识,资产阶级维新派和革命派因“对民主制度的欣慕和对专制制度的不满”而采取的探索分别是什么?并概括近代中国“西学东渐”的主要趋势。

材料一 甲午战争之前,早期改良派已对洋务运动做过不同程度的批评。其中虽然不无深刻见解,但那终究不过是见诸言论,在洋务运动气运未衰的时候,单靠言论是不会造成很大社会影响的。甲午一战,北洋水师全军覆没,日本用武器打破了洋务运动补苴罅漏的惨淡经营,比之笔墨议论,它更严酷得多,于是,前后凡三十年的洋务运动,因此成为民族反思的矢的。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 奕䜣曾说“中国之败,全由不西化之故,非鸿章之过,”(在这里,值得注意的是“不西化”,“化”之为义,在意思上,同“彻底”是相近的。)(黄遵宪《马关纪事》)“中兴以后讲求洋务”者说:“今日言变法者,其荦荦大端,必曰练兵也,开矿也,通商也,斯故然也,然将率不由学校,能知兵乎?……其稍进者日:欲求新政,必兴学校,可谓知本也,……科举不改,聪明之士,皆务习贴括以取富贵,……官制不改,学成而无所用,……故百举而无一效也。”(梁启超《论变法不知本源之害》)“我国地广人众,不能不设海军护卫,既设海军,必全按西法,庶足不(以)御外侮,万不得采择与中国合宜者从之,不合宜者去之。”

——摘编自甲午海战幸存者叙录(盛宣怀档案资料《甲午中日战争》下册)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明甲午战争之前,对洋务运动反思有限的深层原因是什么?甲午战争之后,中国社会各个层面对洋务运动的开展有了那些新的的反思及革新设想?

(2)根据材料并结合所学知识,说明当时社会主流层面对战争失败反思变革的具体举措有哪些?主要影响又是什么?

材料一 唤起吾国四千年之大梦,实由甲午一役始也。吾国之大患,由(专制)国家视其民为奴隶,积之既久,民之自视亦如奴隶焉。……吾国之人视国事若于己无与焉,虽经国耻、历国难,而漠然不以动其心者,非其性使然也,势使然也。且其地太辽阔,而道路不通,彼此隔绝,异省之民,罕有交通之事,其相视若异国焉。……故非受巨创负深痛,固不足以震动之。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二 这以前,中国人民也发生过多次反对帝国主义和封建军阀的政治行动。可是它们或者是单纯的军事行动,或者是只有较少人参加的爱国活动。五四运动就大不相同了。它所牵动的社会面如此之广,表现出不达目的誓不罢休的顽强意志,使反动势力张皇失措。在严重民族危机的强烈刺激下,许多人忧愤填膺,他们聚在一起便畅谈国家面对的危局。一旦经历过五四这次大风暴的洗礼,在他们眼前便打开一个新天地,带来从来没有的思想大解放,完全改变了他们的生活道路。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

请回答:

(1)根据材料一,指出国人对国事“漠然”的原因,结合所学知识列举甲午战争后能反映中国民族意识觉醒的救亡图存运动。

(2)根据材料二,概括五四运动的主要特点,并结合所学知识指出“打开一个新天地”带来的主要影响。

阅读下列材料,回答问题:

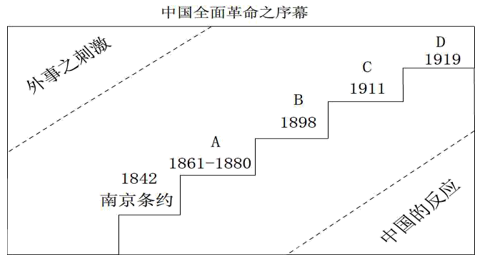

材料一

——摘自黄仁宇《资本主义与二十一世纪》

材料二 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是近代中国社会内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条系统,是政治制度和社会思想的一大跃进,在新旧递嬗的历史进程里留下了自己不可磨灭的影响。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……那一种共和政体是一个大失败,因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。它随着时间的推移很快就被除去。它不代表政治思想,只是政治思想的一幅漫画,一幅粗糙的、幼稚的、小学生的漫画。这种共和政体悲惨的结束了。然而,失败的并不是共和政体……而是一代人。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

问题:

(1)依据材料一,在图中找出辛亥革命所代表的字母,并依次写出其他字母所代表的近代中国重大事件。从“外事之刺激”和“中国的反映”两个维度,分析辛亥革命发生的历史背景。

(2)材料二、三的观点是否一致,概括它们各自的核心观点。

(3)辛亥革命的硝烟早已消逝,但其是非成败,百年来众说纷纭,综合材料和所学知识,谈谈你对辛亥革命历史意义的认识?