材料一 (西汉初年)以海内初定,子弟少(年少),激秦孤立亡(无)藩辅,故大封同姓,以填(镇)天下。

——班固《汉书·高五王传》

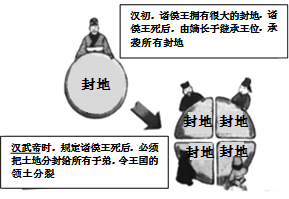

材料二 愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地侯之,彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

——班固《汉书·主父偃传》

材料三 汉初统治者汲取秦亡教训,采用了道、法结合的黄老思想。黄老之学主张清静无为,正好适应了当时的现实要求。但是,该思想不利于统治者的治理和中央集权制的巩固,因此,汉武帝最终接受了董仲舒的建议,奉儒家思想为正统。

——摘编自成怀洋《中国古代治国经验及启示》

回答下列问题:

(1)据材料一,概括汉初“大封同姓”的原因。结合所学,指出西汉初年实行的地方行政制度,此制度的影响是什么?

(2)据材料二,指出汉武帝面对王国问题采取的对策是什么,其作用是什么?

(3)据材料三,分析汉武帝接受董仲舒建议的原因。

相似题推荐

材料一 “宰职任天下之重,群心所归,惟须贤佐,以成圣化。愿君侯大开萧相国求贤之路,1选举之门。既得其人,接以周公之士之意。”:……丞相要负责“辅国政,领计簿,知郡实正国界”;……对地方郡国长官,“岁竟,丞相课其殿最,奏行赏罚”:……丞相田蚡上书:“言灌夫家在颍川,横甚,民苦之。请案之。”上曰:“此丞相事,何请?”

——摘编自刘文瑞《中国古代政治制度(上下)》

材料二 有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之;是官者,分身之君也。……古者君之待臣也,臣拜,君必答拜。秦、汉以后,废而不讲,然丞相进,天子御座为起,在舆为下。宰相既罢,天子更无与为礼者矣。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎?

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一,概括汉代丞相的职权,结合所学,指出中国古代丞相权力变化的趋势。(2)根据材料二,判断黄宗羲对明朝废丞相的态度并说明其理由。结合所学,概括提出这一时期思想领域出现的新变化。

材料一 自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官…其后积弊日甚……其势不得不变。……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也

——赵翼《甘二史札记》

材料二 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料三 西汉时期,对中西交通道路的开辟大大促进了西域与中原的政治、经济、文化联系。

材料四 秦汉以来,地方行政区别大抵依山川地形的自然地理界限来确定,客观上容易被地方长官当作割据称雄的地理条件。“元代分省建置,合河南河北为一、而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失”,这样朝廷就比较容易控制了。岭北、辽阳、甘肃等行省的设置,以廪养或防范蒙古诸王为主要使命。陕西、四川、云南、河南四省的设置,则以军事紧要的镇遏控制为重心。江浙、湖广、江西三省,大抵以镇压新征服区域和搜刮财赋为基本宗旨。各行省的财赋支用权在成宗以后被规定在一千锭以下;司法方面,行省不得擅行诛杀;各地成兵布置、调也始终由朝廷直接掌握。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)据材料一并结合所学知识,指出秦朝对西周政治体制的继承与创新。

(2)依据材料二、说明汉初“矫秦县之失策”的措施,结合所学知识指出这一措施导致的后果。

(3)结合所学知识,指出为管理地图所示地区,公元前60年西汉设了哪一构?写出这一机构的性质。

(4)根据材料四,概括元代行省制的特点。结合所学知识,简述行省制的历史意义。

国家治理关乎民生

材料一 汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

材料二 民生主义是孙中山毕生追求的革命纲领。在同盟会成立之初孙中山就倡导民生主义。中华民国成立后,他明确指出“国家之本,在于人民”。孙中山强调“国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一日平均地权:二日节制资本”。他一生都在力行振兴实业的革命实践,他主张在“关系主权之事,不能丧失”的前提下,可利用外资、学习发达国家的先进制度和技术来发展本国经济,提高人民生活水平。

——摘编自韩喜平《新时代视域下孙中山民生主义评析》

(1)根据上述两则材料,概括汉初统治政策的特点,并列举孙中山提出的有利于民生发展的主张。

材料三 1956年9月召开的中国共产党第八次代表大会指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月召开的党的十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(2)从材料三中任选一种关于中国社会主要矛盾的论断,说明其提出的背景及历史意义。

【推荐1】材料 (汉武帝诏)“前有司奏欲益民赋三十助边用,是重困老弱孤独也。……乃者贰师败,军士死略离散,悲痛常在朕心。朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦,不可追悔。自今事有伤害百姓,糜费天下者,悉罢之。”

——《汉书·西域传》

1.作为史料,材料五能对上述哪则史料观点提供证据支持?说明理由。2.基于上述材料,你怎样理解对汉武帝评价的争议?

材料一:如下图

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳汉武帝在位时期,在政治方面是如何推进大一统格局的?

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,写出①和②所对应的政权名称,概述这一时期政治、经济、民族关系上的主要特征。

材料三: 唐太宗与唐玄宗前期的统治

| 唐太宗 | 唐玄宗 | |

| 政治 | 勤于政事,善于用人、虚心纳谏 | 重用贤能,整顿吏治 |

| 经济 | 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 | 发展经济,改革税制 |

| 文化 | 增加科举考试科目,鼓励士人报考 | 注重文教,编修经典 |

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料三概括盛世局面出现的共同原因。

材料四 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(4)根据材料四,概括作者关于宋代科技发展的观点,结合所学找出支持该观点的史实。

材料一 战国末年,秦国从一个边陲小国异军突起:建立了大一统王朝,泰国的崛起是制度的胜利。《史记》记载:秦朝统一后,“除道,道九原,抵云阳,山堙谷,直通之。”《史记》还记载:“使将军蒙恬发兵三十万人北击胡,河南地”,“发诸尝适亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南十四县”。类似的记载还有很多。但秦朝仅经历“两帝一王”的短短14年就灭亡了。

——摘编自陈忠海《从另一个角度看秦朝的统一与速亡》

材料二 公元前141年,汉武帝即位。他所面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。他继承了“文景之治”的全部历史遗产,其中,既有社会稳定、人心归向、经济富裕的优势,也有制度有缺、国家控制能力薄弱的遗憾。汉武帝时期的政论家严助,总结汉武帝时代的特点是“是时征伐四夷,开置边郡,军旅数发,内改制度,朝廷多事”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一的原因,并指出秦朝巩固统一的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝造就“盛世”的相关政治制度。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代政治体制的发展趋势。

材料一 “君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道……王道之三纲,可求于天……凡不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——董仲舒《春秋繁露》

材料二 黄宗羲在《明夷待访录》中,提出了相当接近民主制度的设计,以为君民之间,不是主从尊卑,政府是为民而设。地方发展,犹如诸侯,有相当的自主权。学校是议政的场合,其所议定,由地方长吏付之实行。这一构思,俨然是代议制,而且是地方自治的民主政治!

——许倬云《历史大脉络》

(1)概括材料一中董仲舒的主张。结合所学知识,简述汉代儒学的影响。

(2)根据材料二概括明清之际中国思想发展的时代特色,指出为什么会出现该现象。

材料一 他们主张生活的各个方面都要法律加以详细的规定,法律是专为促进国家的经济和军事力量而制定的……法家的这些原则为秦统治者所采纳时,其效能显示了出来。秦统治者利用这些原则开始征服其他诸侯,建立第一个帝国。

材料二 西汉建国初期,由于经过长期的混乱,社会经济已经濒临崩溃的边缘,“时大城名都民人散亡,户口可得而数栽什二三”的境地。西汉统治者在这样严峻的形势下,出于恢复和发展经济、安定社会秩序、巩固政权的需要,在政治法律思想方面来了一个大转变……

材料三 ……到西汉中期,具有“雄才大略”的汉武帝急功近利,一反其先辈“清静无为”的方针,采取积极有为的政策,“外事四事,内兴功利”。在这样的形势下,主张加强专制皇权和维护封建大一统的董仲舒新儒学便应运而生,而以新儒学为特征的封建正统法律思想也开始形成。

(1)依据材料一及所学知识,指出“法家的这些原则”是哪些原则?为什么秦统治者采纳“法家的这些原则”?

(2)依据材料二,指出西汉初期统治者采取了什么样的“政治法律思想”?

(3)结合所学知识,指出董仲舒是如何建立新儒学的?

(4)依据上述材料,你认为导致统治思想变化的因素有哪些?

材料一 孔子曰:“不学礼,无以立。”

| 年龄段 | 称谓 | 称谓由来(摘自《礼记》等) |

| 1-3岁 | 孩提 | 孩提之童,无不知爱其亲者 |

| 10岁以前 | 孺子 | 孺子早寝晏起,唯所欲,食无时 |

| 满10岁 | 幼学 | 人生十年曰幼,学 |

| 13-15岁(男) | 舞勺 | 十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞) |

| 15岁左右(男) | 束发 | 束发而就大学,学大艺焉,履大节焉 |

| 15岁(女) | 及笄 | 十有五年而笄(笄礼) |

| 15-20岁(男) | 舞象 | 成童,舞《象》(一种武舞),学射、御 |

| 满20岁(男) | 弱冠 | 二十曰弱,冠(冠礼) |

材料二 1904年清政府学部颁行《奏定学堂章程》,规定中学堂课程,课时如下:

| 课程 | 修身 | 读经讲经 | 中国文学 | 外语 | 历史 | 地理 | 几何代数 | 植物动物 | 理化 | 图画 | 法制理财 | 体操 | 合计 |

| 课时 | 5 | 45 | 19 | 36 | 11 | 11 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 180 |

(1)礼乐制度是维护宗法社会的重要基础。表中能够反映礼乐制度对儿童要求的称谓有哪些?简析在先秦社会礼乐制度是如何渗透到儿童成长过程中的。

(2)与材料一相比,清末中学堂课程内容有哪些特点?你怎样评价?