我国户籍制度源远流长。春秋战国时期地方官就要对所掌户籍和赋税造册“上计”中央,以查考其政绩。秦朝对人口的管理和控制进行了改革,不仅按不同情况区分了各种不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,规定了生著死削的统一办法,制定了户主申报和典老(基层管理人员)审查核实的登记户口的程序。唐朝还通过加强立法和法治,把户籍事务列入法治范围,从而加大了这一制度的控制力度。宋代户籍分主户和客户,主户有土地要交地税,客户为无地佃农要交丁口税,地籍与户籍开始分离。明代户籍黄册与鱼鳞册交相使用,中期张居正变法,实行“一条鞭法”,更重视地税,使户籍制度与赋役制度基本脱离,黄册制度陷于瓦解,清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代户籍制度的演变特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代户籍制度的意义。

相似题推荐

材料一 中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,其户籍地位逐级降低,界线分明。其中,特权户籍以宋代的官户最为典型。它可享受以下特权:荫补,即做官的资格,减免某些税收,差役免除和减免刑罚等。

宋代以后出现了保甲制,户籍管理制度进一步被赋予了社会治安功能。各行政单位、各种身份的人都要被编入其中,邻里之间和互监视、相互举报,形成一个遍布各地、各行业将各种职业者联系并束缚在一起的社会治安网络,从而成为政府加强其统治基础的重要措施。

——江立华《我国古代的户籍制度及其特点》

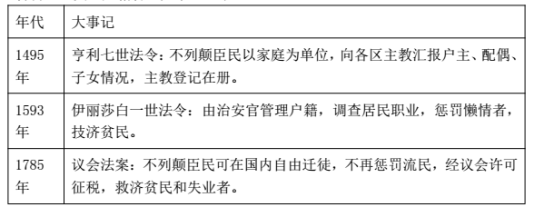

材料二 英国户籍管理大事记(节选)

——摘编自尹虹《近代早期英国流民问题及户口管理政策》

材料三 1951年,公安部颁布了旨在“维护社会治安、保障人民安全”的《城市户口管理暂行条例》,在城市进行人口登记。1953年,为配合第一届全国人大代表选举,并为国营企业招工提供依据,《全国人口登记办法》出台。1958年1月,国家颁布了《中华人民共和国户口登记条例》,规定了户口登记、注销、迁移、收养、婚姻、年龄、违法责任等具体细则,标志着新中国户籍制度的形成。

——摘编自吴学凡《新中国户藉制度70年安迁及其经验》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括中国古代、英国近化户籍管理的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出新中国户籍制度建立的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析户籍制度在社会治理中的意义。

材料 历代王朝的乡里制度,在原则上,都是以户口编排为起点的,规定以五户为邻、伍或十户为什、甲,五十户左右为一里、大保、社,五百户左右为乡、都等。秦汉时期的乡所统户口一般在千余户至数千户,规模较大;魏晋南北朝时期,乡的户口规模逐渐减小,至隋唐时定制仅为五百户。这种编排原则及其实行,需以严密的户籍控制为前提,可是,受到民户逃亡、豪强荫蔽强占以及隐冒户口等各种因素的影响,王朝国家对于乡村民户的控制,往往随着国家控制力的衰退而逐渐松弛。在一个王朝周期里,国家能够有效掌控的著籍户口在全部户口中所占的比例是逐步下降的。如秦汉、隋唐与明朝在其建立制度之初,均立足于户口控制原则,但是在东汉中后期以至于魏晋十六国南朝时期、唐中后期以迄于南宋、明中后期以至于清代,不得不逐步根据人户居住的村落、耕种的田亩,来征发赋役,并通过不同方式,以村庄、地域为基础,维护乡村的社会秩序。

——摘编自鲁西奇《“下县的皇权”:中国古代乡里制度及其实质》

(1)据材料概括中国古代乡里制度的演变趋势,并结合所学知识说明其原因。(2)据材料并结合所学知识,说明中国古代乡里制度的影响。

材料一 户籍制度萌芽于商朝,据殷商墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下。唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——《中国户籍制度的历史考》

(1)据材料,概括中国古代户籍制度的主要功能及其演变特点。

(2)据材料并结合所学知识,分析中国古代户籍制度演变的原因。

材料二 古代中国在数千年的历史中,乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。到了近代,原有的保甲制越来越不适应农村的社会现实,最终在清朝末年被乡镇地方自治所取代。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

(3)根据材料概括古代乡村治理变革的基本趋势并分析其原因。

(4)根据材料并结合所学知识分析清末乡镇地方自治取代保甲制的原因。