材料一 鸦片战争时期,林则徐和魏源提出“师夷长技以制夷”。在这一思想的影响下,以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等为代表的当权统治集团开始把西方科技与新式工业引入中国,开创了近代第一轮求强求富的洋务运动,同时他们还提出了为政要先利民的主张,主张政府应更多关注经济领域。洋务运动以后,以严复为首的早期维新派人士逐步意识到振兴工商业是国家富强之道,立国之本。郑观应提出同列强要“决胜于商战”,马建忠认为“民富,商务为首”,康有为也主张通过发展商业,促进民富,进而推动国强。实业家张謇主张“富民强国之本,实在于工”。

——黄茂兴《100年来中国共产党“国富民强”思想的理论嬗变和实践探索》

材料二 战前(1914年8月)注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元;而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。所涉及的行业众多,尤以纺织业和面粉业这两个关系民众衣食的行业发展得最快。

——摘编自《中国年鉴第一回》商务印书馆1924年版

材料三 (北京同仁堂)公私合营后的优势日益突显,职工的积极性也空前高涨,积极进行生产技术创新,设计研发了汽锅、药材粉碎机等生产设备,提高企业生产效率,从前4个小时可以生产出500斤女金丹,现在只需2小时。

边东子《国宝·同仁堂》

材料四 2013年,中国提出共建“一带一路”倡议。“一带一路”(英文名称为The Belt and Road,名称缩写为B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,充分依靠中国与有关国家既有的双边、多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,打造国际合作新平台,增添共同发展新动力。

(1)阅读材料一,概括晚清时期实现“民富”的主张。(2)阅读材料二,指出材料反映的历史现象,并结合所学分析其出现的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,简析同仁堂生产效率变化的原因。

(4)阅读材料四,结合所学,概述中国倡议共建“一带一路”的可行性。

相似题推荐

材料一 陈独秀等人以《新青年》为阵地,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响。通过彰显科学怀疑和批判的精神,新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

——张焱、郝苑《科学精神的启蒙——新文化运动时期的科学传播》

材料二 康有为等维新派认为孔子是托古改制、主张变革的先师,将西方资产阶级的政治学说以儒学形式进行宣传,主张“中西结合”,对两者进行融合统一……尽管辛亥革命建立了中华民国,并促成了民主共和社会思潮,但辛亥革命并未进行深刻的社会思想变革。随着西方思想的进一步传入,新文化运动时期的激进民主主义者的认识进一步提高——既要政治革命,更需思想革命,只有破除封建思想的统治地位才能建立真正的民主。于是,他们对孔子进行绝对否定,加以批判,对儒家的传统道德进行了深刻的揭露和批判,所以新文化运动带有为辛亥革命“补课”的性质。

——摘编自郑大华《民国思想史论》

(1)根据材料一,指出新文化运动倡导的科学精神的内涵及其影响。

(2)依据材料二,指出维新派和激进民主主义者对待孔子和儒学的态度,并结合所学知识,分析其原因。

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽、台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百余人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写……遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既已用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自康有为《康南海自编年谱》等

材料二 二十世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》等档案,提出从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林60院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了155人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)根据材料一、二,可以确认的史实有哪些?

(2)如果事实确如茅海建所考证,试分析康有为没有递送上书的原因。

材料一 以儒家经典为主导的正统阅读始终是中国古代阅读文化的主流。在封建社会早期,阅读尚且是一种奢侈,把阅读作为娱乐则更是达官显贵和家境殷实的文人墨客的专利。封建社会中期以后,阅读娱乐性明显下移,尤其是明中期以后,戏曲小说成为传阅自娱的主要读物,就连女性也加入其中。……明清两代,更不乏将自己的认识和亲身感受记录在著述中的文人。当然,读者的阅读目的至少具有以上一种或兼具其中几种,而且随着社会的发展,越来越多的下层百姓,加入了阅读的行列,读书目的分化愈加明显。

——摘编自王余光主编《中国阅读通史》等

材料二 晚清的阅读革命经过了一个较长的酝酿期。新式媒体、新式出版机构及西学类书刊的增加,为阅读革命的生成提供了足够的技术支撑条件,但并未使潜在的阅读革命转化为现实。甲午一役后,为了救亡,士大夫阅读的主题逐渐由四书五经转到西学;关注的焦点正由内而外、由古而今;推崇的学问家由诸子百家转为卢梭、孟德斯鸠等;士大夫津津乐道的关键词正由仁义、纲常、名教而转为民权、自由、革命等。一场外力推动型的“阅读革命”正悄然兴起。

——摘编自闾小波《论晚清阅读革命的兴起及政治功效》

根据材料二并结合所学知识,指出晚清士大夫阅读与古代相比有何不同,并分析“阅读革命”兴起的背景。

材料一 大抵中国自营的民营工业,1870年代有二十几家,以小规模工业为主,至1880年代后陆续增加,且已有若干大型工业出现。截至1894年,全国共有一百多家大小不同的企业。其中,采矿业多与政府的军事工业配合,受政府控制较大,成效较小,其他轻工业因受政府干涉较小,成效较大,但因资本额少,难以与外国企业或外国在华企业相比。清末的民营工业,在1894年以前其资本额仍较官办或官商合办者为少。

——摘编自王建朗等主编《两岸新编中国近代史:晚清卷》

材料二 第一次世界大战爆发,欧美各国忙于战争,不得不放松对中国的侵略,中国迎来发展工业的良机。中国工业资本家纷纷集资设厂,引进先进技术,采用蒸汽力和机器。上海、南通、汉口、天津、青岛、广州等城市的资本家率先活跃起来。爱国心的驱使与利润的刺激,使民族工业大为兴旺,财富迅速增长,呈现出一片光明景象。1918年《大公报》上的一篇论文对当时生气勃勃的局面做了真实的描述:“中国工业日见扩充,各种机器势必多用,国家之兵工厂、造币厂、铁路、船厂及制革厂、电灯遍布各处,开矿熔化等事,均需机器。缫丝厂甚多,各处又有织布、织袜、棉线汗衫、纱及机器磨坊、面粉、榨油、锯木、造纸等厂,砂及水泥、烛皂、玻璃、瓷器等厂,年胜一年。”

——摘编自魏宏运《中国近代历史的进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪晚期民营工业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳与19世纪晚期相比民国初年民族工业的新发展,并分析其发展的意义。

材料一 中国近代早期主要民族企业一览表(部分)

| 企业名称 | 地点 | 资本 | 雇工 | 所用机器或产量 |

| 继昌隆缫丝厂 | 广东 南海 | 1万元 | 700人 | 使用蒸汽动力 |

| 贻来牟机器磨房 | 天津 | 7万元 | 10人 | 机器磨面 |

| 通久源轧花厂 | 宁波 | 5万两 | 400人 | 新式轧花机40台 |

| 宏远堂机器造纸公司 | 广州 | 15万两 | — | 每周产纸40吨 |

| 燮昌火柴公司 | 上海 | 5万两 | 800人 | 日产火柴50箱 |

——摘编自林丙义《中国通史》

材料二 自1902年起,荣氏兄弟与友人在无锡合办保兴面粉厂,1903年独资更名为“茂新”面粉厂。1905年又设立振新纱厂,1912年后陆续在上海、无锡、汉口开设申新纺织厂、福新面粉厂、茂新面粉厂。历经二十余年,荣氏兄弟便进入了中国最大的民族资本家行列,成为名震工商业界的“面粉大王”和“棉纱大王”。到1922年2月,荣氏兄弟经营的面粉厂和纱厂已经达到16家。

(1)根据材料一,指出中国近代早期民族企业的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明1912年到1922年间,荣氏兄弟能够迅速发展的原因。

材料一:明清时期,农业进口了许多经济作物,如花生等,并且产生了专门种植经济作物的地区,实现了农业领域的地区分工。明朝中叶以后,在中国江南地区的一些手工工场中出现了“机户出资,机工出力”的现象。农业与手工业的发展,推动了商品经济的持续繁荣。一些商业化市镇开始兴起。这些市镇与城市的发展吸引了大量农产品和手工业品源源不断地涌入市场,从客观上推动了区域间长途贩运贸易的发达。在这个过程中,商人群体结成了地区性的商业联盟,称之为“商帮”。

——摘编自王志朋《西方“商业革命”潮流下中国封建王朝发展探析》

材料二:甲午战后,中国近代民族工业进入初级发展时期。到民国成立,国内新创办的、资本在1万元以上的工厂共有468家,平均每年增设24.6家,资本总额高达9822万元,平均每年新投资为516.9万元。值得指出的是,新投资本中80%以上属商办企业,改变了甲午中日战争前以清政府投资为主的特点,民族资本成为本国工业资本的主体。投资方向方面,主要涉及纺织、缫丝、面粉、火柴等轻工业。同时,在工业企业的地区配置上,开始越出沿海、沿江口岸,逐渐向内地城市伸展。

——摘编自王觉非《近代中国工业的发展以及阻碍因素》

材料三:据不完全统计,仅民国元年宣告成立的实业团体就达40余个,截至1915年12月,遍布全国各省区的此类实业团体达107个。这些实业团体的行业以及旨趣虽然各有不同,但振兴实业、强国富民却是共同的目标。仅仅在1912年和1913年,中国新成立的工厂数就分别达到2001家和1249家。1913年至1915年,平均每年注册工厂为41.3家,到1916年全国的工厂数达16957家,1918年,全国工厂资本数达1.5亿元以上。1919年,中国的产业工人已达200万人。

——摘编自吴承明、董志凯《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期中国经济领域出现的新现象。(2)根据材料二,概括甲午战后中国民族工业发展的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1912—1919年中国民族工业快速发展的原因。

材料一 5月4日下午,十几个学校的学生近3000人齐集天安门,人人手里拿着一面或两面白旗,上面写着“还我青岛”“取消二十一条”等(6月3日,上海)出现大规模的工厂罢工和商店罢市……6月28日和会对德和约签字,中国代表团拒绝出席此次全体会议,没有在该项和约上签字!

——金冲及《二十世纪史纲》

(1)材料一所记述的事件是 ,从材料一中归纳能够反映中国人坚决拒绝屈辱外交的具体史实。

材料二 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整。拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

(2)依据材料二,概括新中国一贯坚持的外交方针,指出其出台时国际关系的特点。

材料三 从中华人民共和国成立至60年代末,中国游离于国际社会之外,几乎不参加任何国际组织。1971年10月,第26届联大恢复了中国在联合国的合法席位。但直到80年代,中国对国际社会只是谨慎和有限的参与。而到90年代中期,中国参加的国际组织达600多个。

——颜声毅《当代中国外交》

(3)依据材料三,概括新中国成立以来,中国对国际社会态度的变化趋势,结合所学分析影响其变化的国内外因素。

材料一 1851年伦敦世博会,组委会非常希望中国参加世博会,但是中国置之不理。英国当时想,中国不参加,中国商家也可以代表中国参加。广东商人徐荣村将自己经营的“荣记湖丝”装成12捆,托运往英国终于质压群芳,脱颖而出,独得金、银大奖。

材料二 实业家周志俊参加了1933年的美国芝加哥世博会, “天天清早起来一直看一直走,整整7天,等到闭馆才回来,连吃午饭都是在世博会里。然后写了一篇《芝博琐言》,有1.2万多字,重点讲述了展出飞机、汽车等先进工业产物的科学馆,其中他有一个先进理念值得学习,就是我们不能只展示传统的与时代脱节的东西。”

材料三 1910年的南洋劝业会和1929年的西湖博览会,是以政府名义举办的两次类似于世博会的大型展览会,可以视为中国在上世纪初的两次世博“预演”,进一步佐证了世博会对中国的影响力和中国对世博会的参与热情……

材料四 2010年4月30日,上海世界博览会盛大举行。世博会上写满了中国近代历史的遗憾与悲壮,而今天,中国再一次实现华丽的转身。

请回答:

(1)阅读材料一,举例说明在“1851年伦敦世博会”上,英国可能给伦敦博览会带来哪些最新技术成果?

(2)材料二中周志俊认为“我们不能只展示传统的与时代脱节的东西”,你是否赞同?请说明理由。

(3)材料三中1929年以政府名义举办的大型展览会有哪些有利条件?

(4)四则材料反映中国与世博会经历了怎样的历程?你有什么启示?

材料一 中国古代商贸往来通道涉及赣土内外,这些通道,有用商品特征命名的丝路、茶路、皮货路、药材路等;有用线路地理特征命名的草原路、沙漠路、海洋路等;还有以交道工具命名的骆驼之路、马队之路、船队之路等。中央政府与周边民族地区和城外各国开展以进贡和回赐为特征的以物易物的朝贡贸易,唐宋明各朝各代的茶马互市,等等,构成了中华民族独有的商贸历史文化遗产。

——摘编自王如芹《中国商路》

材料二 “一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——摘编自【美】卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,概括中国古代民族交往和对外交往通道的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国提出“一带一路”倡议的历史作用。

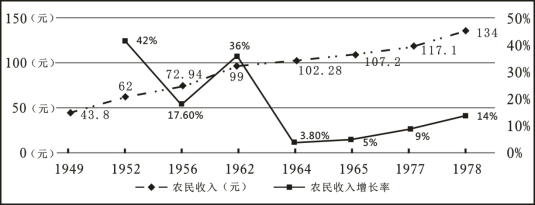

材料一 如图为1949一1978年我国农民人均收入增长情况示意图:

——据蔡继明、刘澜飙《中国三大阶层的收入分配》

材料二 改革开放以来农民收入变化情况表

| 年份 | 农民收入 (元) | 家庭经营收入(土地经营) | 工资性收入(进厂务工) | 其他收入 | |||

| 数额(元) | 比重(%) | 数额(元) | 比重(%) | 数额(元) | 比重(%) | ||

| 1983 | 310 | 228 | 73.5 | 58 | 18.7 | 24 | 7.7 |

| 1988 | 545 | 403 | 73.9 | 118 | 21.7 | 24 | 7.7 |

| 1993 | 921 | 678 | 73.6 | 195 | 21.2 | 48 | 5.2 |

| 1998 | 2160 | 1466 | 67.9 | 574 | 26.6 | 120 | 5.6 |

| 2003 | 2622 | 1541 | 58.8 | 918 | 35 | 163 | 6.2 |

——据《2004年中国农村住户调查年鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括改革开放前我国农民收入增长的特点。

(2)结合所学知识,对材料二中的历史现象进行概括并作出合理的历史解释。

材料 下表是新中国成立以来不同时期出现的部分口号。口号中体现了新中国的历程,既是政府方针政策的高度凝练,也是时代精神的浓缩和概括,引导着人们的观念和行为。

| 20世纪五六十年代 | 1953年“总路线是照耀我们各项工作的灯塔” 1955年“走合作化道路” 1957年“大跃进万岁”“三年超英,五年赶美” 1958年“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”“人民公社好” 1964年“工业学大庆,农业学大寨”“备战、备荒、为人民” 1966年“抓革命,促生产” |

| 20世纪70—90年代 | 1975年“四个现代化” 1978年“改革开放” 1982年“翻两番” 1984年“时间就是金钱,效率就是生命” 1992年“发展才是硬道理”“建设有中国特色社会主义市场经济” 1997年“国企三年解困” |

| 21世纪初 | 2002年“全面建设小康社会” 2003年“和谐社会” 2007年“科学发展观” 2009年“保增长,保民生,保稳定” 2013年“中国梦” |

(1)根据材料并结合所学知识,指出在20世纪五六十年代口号的引导下我国在经济领域开展的正确实践活动。

(2)根据材料并结合所学知识,简析我国实现“中国梦”的自身有利条件。

中国现代民族工商业者的杰出代表、红色资本家——荣毅仁先生,因病于2005年10月在北京逝世。荣氏家族基业的变化,折射出中国近现代民族工业的发展历程。

材料一:荣毅仁的前辈荣宗敬、荣德生于1912年创办上海福新面粉厂,至1922年,荣氏家族拥有面粉厂12家,产量占全国民族面粉企业的三分之一左右。

材料二:1922年,荣氏家族企业资金周转困难,荣氏兄弟被迫将申新一厂、申新二厂抵押给日商,以极苛刻的条件借出高息款项350万日元用于周转。抗战胜利后,荣氏家族企业连遭国民政府两次敲诈,损失100多万美元。

材料三:解放前夕,荣德生坚决反对家人将申新三厂迁往台湾的主张,并协同工人一道制止搬迁行动。荣氏家族企业为新中国工业发展做出了贡献。

请回答:

(1)根据材料一,荣氏家族企业在此期间获得大发展的主要条件有哪些?

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明中华人民共和国成立前民族资本主义发展出现这种状况的原因。

(3)根据材料三,指出到1956年,荣氏家族企业发生了什么变化?为促成变化,中国共产党的政策有何创新?

(4)谈谈你从荣氏家族企业发展的过程中能得到的启示。