材料一

| 梁启超《时务报》 (1896) | 法者天下之公器也,变者天下之公理也。 |

| 邹容《革命军》 (1903) | 革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。 |

| 陈独秀《每周评论》 (1918) | 自从德国打了败仗, “公理战胜强权”这句话几乎成了人人的口头禅。 |

| 中外历史纲要(上) | 巴黎和会上,强权战胜了公理,中国遭遇严重外交失败…… |

材料二 帝国主义的侵略打破了中国人学西方的迷梦……中国人找到了马克思列宁主义这个放之四海而皆准的普遍真理,中国的面目就起了变化了……中国人找到马克思主义,是经过俄国人介绍的。在十月革命以前,中国人不但不知道列宁、斯大林,也不知道马克思、恩格斯。

十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。一九一九年,中国发生了五四运动。一九二一年,中国共产党成立。

—毛泽东《论人民民主专政》(1949年6月30日)

(1)公理在不同的时代有不同的内涵。请结合中国19世纪末20世纪初的相关史实,简要阐释材料一表格中“公理”的不同内涵及其给中国社会带来的重大变革。 (阐释要求:史实正确,逻辑清晰,语句通顺,表述成文。)

(2)根据材料二,概括俄国十月革命前后中国在革命道路学习方向上的变化,结合所学,简析五四运动与中国共产党成立之间的内在联系。

相似题推荐

材料 近代中国的教育思潮

教育思潮 | 兴起时间 | 主要内容(主张) |

教育救国思潮 | 戊戌变法时期 | “今日自强之道,自以兴学为先” “兵战不如商战,商战不如学战” 兴办新式学堂,加紧进行人才教育、实业教育、国民教育、女子教育、师范教育、留学教育等,建立近代学校制度,确立汇通中西的教学课程与内容 |

军国民教育思潮 | 20世纪初 | “国家之强弱,与民质之是否尚武密切相关” “中国屡战屡败,受列强欺压,原因在国民军人之精神不备” |

实用主义教育思潮 | 五四运动后 | 强调教育的实用性、生活性、社会性,反对传统教育的形式化、模式化和脱离实际的种种弊端,主张“教育即成长”、“教育即生活”、“教育即社会” |

三民主义教育思潮 | 1927年南京国民政府建立后 | 强调“党化教育”,标榜以孙中山的三民主义、建国方略为指导思想,“融化东西文化之所长,使全国人民在‘人民之生存、国民之生计、群众之生命’上,具备三民主义之实际功用,以达民族独立,民权普遍,民生发展之目的。” |

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

(1)根据材料和所学知识,概括影响近代中国教育思潮变迁的历史因素。

(2)根据材料和所学知识,任选一种教育思潮,并简要评价。

材料一 1840年,中国以“陈腐世界的通义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851--1875),面对“发捻交乘”的“心腹之害”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步维艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

材料二

材料三 三年以来,吾人于共和国依之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能拖行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——摘编自陈独秀《吾人最后之凭悟》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物救亡图强的努力。他们的努力有何局限?

(3)综合以上材料并结合所学知识,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。

材料一 近代中国面临西潮冲击,很多中国读书人都在思考一个共同的问题:中国向何处去?在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,主动承认西方为文明,对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。

——摘编自罗志田《走向世界的近代中国》

材料二 具体而言,新中国的“世界观”的发展与变化可以清晰地分为三个阶段:第一个阶段是20世纪50—60年代,刚刚实现国家独立,主权问题异常敏感,对外部世界保持高度警戒;第二个阶段是20世纪70—80年代,社会主义现代化成就与一系列军事与外交胜利,尤其是恢复联合国安理会常任理事国席位,中国的自信心与日俱增,加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交的前后10年,迅速融入经济全球化,认清世界多极化发展趋势,形成“和诸世界”的理念。

——摘编自江涌、王力、黄莺《60年中国之“世界观”》

(1)根据材料一,指出近代中国读书人对西方认知过程的特点。

(2)根据材料二,概述新中国“世界观”的变化,并简析其原因。

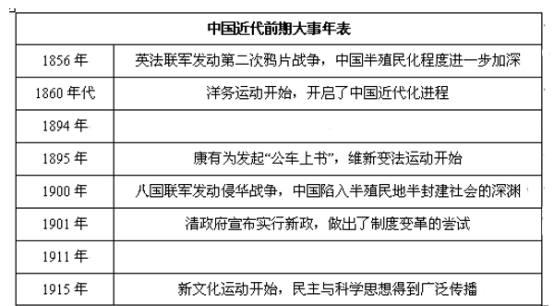

(1)根据上下文,将大事年表中省略的内容补充完整。

(2)找出上述年表中存在因果关系的两组大事,并简述理由。

(3)该大事年表反映了中国近代化进程具有什么特点?

材料一 把“西用”放在“中体”的轨道上,使它有个进身之阶,有个“用武”之地,就是一个进步。而新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围之内,是很难完全如愿的。以后的向西方学习的历程,是在“中体西用”宗旨的引导下迈开步伐的,又徐徐地冲击着“中体西用”的宗旨。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三 陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命,陈独秀是要把欧洲两千多年发展起来的自由、民主和科学应用于中国,彻底改变几千年以来中国人民处于奴隶地位的旧伦理、旧道德、旧政治、旧思想,建立起人民本来就是主人地位的新伦理、新道德、新政治、新思想。

——余孚《重新启蒙:五四运动九十周年反思》

(1)结合材料一及所学知识,指出近代“中体西用”思想产生的背景。

(2)据材料二,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的表现?

(3)据材料三,结合新文化运动的内容及影响,为什么说“陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命”?

材料一 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——摘编自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料二 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响。通过彰显科学怀疑和批判的精神,新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

——摘编自张焱、郝苑《科学精神的启蒙——新文化运动时期的科学传播》

(1)根据材料一,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的具体体现。

(2)根据材料二,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。

材料一 五四运动大事记(部分)

| 时间 | 大事 |

| 五月五、六日 | 北京总商会为学生被捕事开紧急会议,决以实力赞助学生。 |

| 五月七日 | 上海举行国民大会。天津、南京等城市群众也先后集会声援北京学生。 |

| 五月二十日 | 北京、武汉等地商界议决抵制日货办法。 |

| 六月五日 | 上海工人开始罢工,要求释放学生,罢免曹、章、陆。各地工人纷纷响应。 |

——摘编自彭明《五四运动史》

材料二 自北京大学发生学生运动以来,一般爱国青年,无不以革新思想,为将来革新事业之预备,于是蓬蓬勃勃,发抒言论……各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以玩劣之伪政府,犹且不敢撄其锋。……推其原始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论大放异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为爱国之运动。

——1921年1月孙中山《关于五四运动》

材料三 在二十年前的今天,由学生们参加的一场运动在中国发生了,这是一个有重要意义的运动。运动以来,中国青年起了什么作用呢?起先锋队的作用,……但是光靠它是不能打败敌人的,因为它还不是主力军。主力军是谁呢?就是工农大众。中国的知识青年和学生们,一定要到工农群众中去,把他们动员起来,没有工农这个主力军,单靠知识青年和学生青年这支军队,要达到反帝反封建的胜利,是做不到的。

——1939年5月毛泽东《青年运动的方向》

(1)据材料一,五四运动的进程具有哪些特点?

(2)根据材料二和材料三,指出毛泽东和孙中山看法与主张的相同点和不同点。

(3)结合上述材料,请你谈谈推动近代中国走向民族复兴的主要因素。

材料 陈翰笙(1897—2004)在苏联担任国际农民运动研究所研究员期间,曾与苏联、匈牙利等国经济学者围绕中国社会性质展开论辩。这些外国学者机械使用马列理论,否认当时中国的半殖民地半封建社会性质,认为中国农村已进入资本主义时代。陈翰笙与其进行了激烈争论,但缺乏有力的辩驳证据,遂决定“对中国的社会作一番全面的调查研究”。回国之后,为了弄清中国社会的性质,陈翰笙组织一批学者先后在营口、大连、长春、无锡、保定及广东岭南等地展开农村调查和研究,产生了广泛影响,逐渐形成“中国农村派”。

中国农村派认为:在中国农村,资本主义生产方式与封建性生产方式是并存的,但封建残余占优势;中国农民的商品生产不是资本主义的自由生产,而是贫困导致的;资本主义农业生产方式在中国农村未占优势,半封建的小农经营仍是农业经营的支配形态,阻碍着资本主义农业的生产;帝国主义对中国农村的半封建性有维持作用。

——摘编自李金铮《早期中国马克思主义学者对农村经济的主张》等

(1)根据材料,概括中国农村派形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,运用唯物史观的基本观点,对中国农村派的活动及主张进行阐释。

材料 中国的先进分子从巴黎和会的实际教训中,进一步认识到帝国主义列强联合压迫中国人民的实质。1920年四五月间,《东方杂志》《新青年》等刊物刊登了苏俄政府发表的第一次对华宣言。这个宣言宣布“废弃(沙俄在中国境内享有的)一切特权”。中国人民从苏俄政府对待中国的态度中,对社会主义有了进一步的了解和感触。这对社会主义思想在中国的进一步传播,给予了有力的推动。因此,五四运动以后新文化运动的突出特点,是研究和宣传社会主义逐渐成为进步思想界的主流。那时,各种社会主义的观点在刊物上纷然杂陈。

——摘编自《中国共产党党史》

概括材料中的历史现象,并结合所学知识指出这一历史现象出现的背景。

材料一

材料二 桐冈书院位于龙岩市新罗区东肖白土,始建于清乾隆年间。1921年春,邓子恢、陈明等在此创办“奇山书社”,吸引了大批闽西青年学习马克思主义,寻求社会改造良方。在此基础上,他们又于1923年9月创立闽西第一个宣传马克思列宁主义的学术期刊《岩声》,对闽西革命产生了深远影响。1926年夏,闽西第一个共产党组织在永定湖雷成立。1928年3月4日,罗怀盛、郭滴人、邓子恢等闽西青年打响了福建农民武装暴动的第一枪。同年8月,福建省第一个红色政权——溪南区苏维埃政府——在永定成立,将闽西的革命斗争推进到了新阶段。2018年,桐冈书院被福建省人民政府公布为第九批省级文物保护单位。

——以上材料均整理自龙岩市人民政府《东肖红色旧址群》等

(1)根据材料一、二,说明桐冈书院入选文化保护单位的理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出闽西革命文化兴起的历史背景,并分析保护“红色日址”的意义。

材料一:①在1894年9月17日的中日黄海海战中,“经远舰”被四艘日本巡洋舰联合击沉,包括管带林永升在内的全舰231名官兵为国献身,仅16人生还。2018年9月25日,在辽宁大连庄河海域,我国水下考古队在海床面以下5米处发现一艘倒扣的沉船,②舰舷外壁悬挂着木质髹(xiū,用漆涂在器物上)金的“经远”舰名字牌,确证此舰为“经远舰”。③沉船中清理出74枚步枪子弹,这些子弹证明了舰上的官兵应该和日军进行了近距离拼杀。从考古结果推测,船的右舷遭受攻击最小,可能还有一定的战斗力。但黄海海战之后,北洋水师退守威海卫军港,日军继而控制黄海制海权。④1895年初,日军攻占威海卫,北洋舰队全军覆没,清政府签订《马关条约》。⑤甲午中日战争,改变了中日双方的政治格局。

(1)史实即历史事实,史论是对历史事件和历史人物的评论,史识是通过分析史实,得出的科学结论。上述材料标示的序号内容中,属于史实的是,属于史论的是,属于史识的是。

材料二:巩金瓯(ōu,国土),承天帱(dào,覆盖),民物欣凫藻(fú zǎo,比喻欢愉)。喜同袍,清时幸遭。真熙嗥(háo,怡然自得),帝国苍穹保,天高高,海滔滔。

——1911年清政府第一首法定国歌《巩金瓯》

亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造。飘扬五色旗,民国荣光,锦绣河山普照。我同胞,鼓舞文明,世界和平永保。

——1912年《中华民国国歌》

(2)阅读歌词,概括以上两首歌曲宣扬主题的变化,并指出导致变化的原因。

材料三:

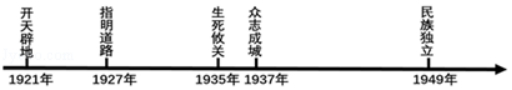

(3)任选年代尺中三个相关史实,分别说明中国革命的胜利是马克思主义与中国革命具体实践相结合的胜利。

材料一 中共一大以后,在党的领导下,以1922年1月香港海员罢工为起点,掀起中国工人运动的第一个高潮。……1923年2月4日爆发的京汉铁路三万名工人大罢工,使第一次工人运动高潮达到顶点。2月7日,在帝国主义势力的支持下,军阀吴佩孚调动军警在京汉铁路沿线血腥镇压罢工工人。……"二七惨案"发生后,全国工人运动暂时转入低潮。这个时期党领导的工人斗争,提供了重要的经验教训。中国共产党人正是带着这些经验教训,进入以国共合作为基础的大革命时期。1922年1月,中国共产党派代表出席共产国际在莫斯科召开的远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会。大会指明,中国“当前的第一件事便是把中国从外国的羁轭下解放出来,把督军推倒”,建立一个民主主义共和国。这对于党制定当时的革命纲领给予了直接的帮助。1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会在上海举行。大会通过对中国经济政治状况的分析,揭示出中国社会的性质,指出党的最高纲领是实现社会主义、共产主义,但在现阶段的纲领,即最低纲领是:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国。

——摘编自《中国共产党简史》

材料二 在中国共产党光辉的历史上,几乎每一次危机,都成为之后党做出正确决策并迎来大发展、大进步的契机.

——摘编自姬轩亦《国祚密码》

请回答:

(1)据材料―指出中共一大确定的党成立后的中心任务是什么?根据材料—并结合所学知识,概括中共二大提出“最低纲领”的内容,并指出其提出的意义。

(2)结合大革命失败后史实,列举中国共产党探索适合中国国情革命道路的过程。以及探索出的革命道路的内容。

(3)指出中国共产党在长征中,做出正确决策的会议及意义。