材料一 17世纪的荷兰不仅创建了贸易公司,而且在世界范围内建立了贸易据点。至17世纪中叶,荷兰商人及商船在世界各贸易区域内已经形成了绝对优势。这令英国和法国垂涎三尺,也激起了它们的敌意。1651年,英国《航海条例》将海外贸易发展纳入国家战略之中。“针对荷兰人的商业战是路易(路易十四)统治开始以来法国政策的一个持久特征。”鉴于法国是农业大国,贵族阶层及民众对海上贸易较为漠视,法国从17世纪60年代就开始着手制定一部契合当时国内外形势、有利于构建法国海上秩序的法典,以鼓励贵族从事海上贸易,为海军建设提供有力的经济后盾。1681年,法国较为系统的《海事法典》应运而生。正如某学者所言:“(这部法典)将航海、商业和海军三者作为一个统一的整体,清楚地规定了三者之间的相互关系及其所涉及的相关权力与义务。”这种权利(也包括权力)与义务的制衡,体现了契约精神,促进了航运贸易的蓬勃发展。

——摘编自柴彬、齐玉凤《17世纪英法海事法令与海上贸易秩序建构》

材料二 晋商是指发端于明初,发达于清代的山西商人群体。晋商商号历来“因事设人”,从不“因人设职”,打破了以血缘关系为纽带的传统管理模式。晋商早期也实行独资制、贷金制、朋合制和伙计制,到了清代,他们打破了中国数千年“公财与私财不分”的商业习惯,广泛吸纳社会闲散资金。晋商商号和票号通过类似母子公司式的“联号经营”模式,搭建起连通国内市场与国外市场的桥梁。晋商在康熙年间就开始了对俄贸易活动;雍正五年(1727年)中俄《恰克图条约》签订后,恰克图成为中俄贸易口岸。从18世纪30年代起,晋商在恰克图维持了近200年的贸易垄断地位。在茶叶丝绸之路、粮米药材之路、皮毛骡马之路、食盐布帛百货之路上,晋商的足迹广布欧亚大陆。晋商精神虽然包括多种元素,但最核心的仍是开放和诚信。晋商的诚信是信用的“信”,是契约精神,是蕴含现代价值的商业文明。

——摘编自王清宪《发掘晋商精神的现代价值》

(1)根据材料一、二、分别概括17世纪的欧洲和明清时期的中国商业贸易发展的表现,并结合所学知识,归纳促进17世纪欧洲和明清中国商业贸易发展的相似因素。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明17世纪欧洲契约精神和明清时期晋商契约精神的主要差异,并分析契约精神在当时欧洲和中国的不同历史作用。

相似题推荐

材料一 明廷三令五申,禁止人民私自出海贸易。然而,屡禁不止,民间开海呼声与违柴出海行为从未间断。海上走私贸易愈禁愈盛,尤其是自嘉靖三十一年起,开始了长达十五年的债患。时人认识到,要消除倭患,保卫海疆安全,最好的办法是疏而非堵。闽、浙、粤三省官员:不断上奏,诸宽海禁,与主张严禁的官员开启了长达数十年的开海与禁海之争。隆庆初年,明廷同意福建巡抚涂泽民所奏,宣布开放海禁,漳州、泉州之民“准贩东西二洋”.开海政策持续五十余年,不仅在明后期福建社会经济发展及对外关系中发挥了重要作用,而且是对沿用两百年之久的海禁政策的否定,推动了海外贸易发展。

——摘编自涂丹《明代禁海与开海之争》

材料二 康熙时本有四口通商的规定,但几十年间,外国商船绝大多数开赴广州贸易,形成了固定的贸易路线和惯例。乾隆十二年(1717年),西班牙商船到福建、厦门贸易。当地官吏认为“吕宋(指西班牙)为天主教长,漳泉风俗浇漓(民风不淳朴)。此等夷船终不宜使之源源而来,拟俊夷船回掉之日,善为慰遣,不使复来”.清廷的复示是:“此等贸易,原系定例准行;今若不令复来,殊非向来通商之意.慰遣之处,可以不必。”1757年十一月初十日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东外来商船只许在广东收泊交易,不日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东外来商船只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。

——摘编自《清世祖实录》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出隆庆初年开海的原因。结合所学,评析隆庆年间的开海政策。

(2)据材料二,指出乾隆初年福建地方官员和清廷在对待西班牙商船贸易问题上的分歧。结合所学,分析乾隆后期从“四口通商”转变为“一口通商”的原因。

(3)综合上述材料并结合所学,分析明精时期对外政策的基本趋势。

材料一 十五世纪末,中国的江南地区,由于丝织业的发展,使得种桑养蚕也成为一种有利可图的产业,出现了“桑争稻田”的局面。由于蚕桑缺乏作为食物的功能,桑争稻田从根本上不能导致蚕桑生产取代水稻种植。种桑养蚕较之种植水稻对劳动力的需求更大,导致农村人口呈不断增长的趋势,人口的增加必然导致粮食不足,进而影响到蚕桑业的进一步发展。

——以上材料均摘编自曾雄生《中西农业结构及其发展问题之比较》

材料二

| 史料 | 内容 | 出处 |

| (一) | “广州凡矶围堤岸皆种荔枝、龙眼,或有弃稻田以种者。” | 清代笔记:屈大均《广东新语》 |

| (二) | “(泉州)为稻利薄,蔗利厚,往往有改稻田种蔗者。” | 明代笔记:陈懋仁《泉南杂志》 |

| (三) | “(松江)肆中收布之所,日花布纱庄。布成持以易花(棉花),或即以棉纱易,辗转相乘,储其余为一家御寒具,兼佐米盐。” | 清代地方志:蔡自申《金泽小志》 |

| (四) | “(盛泽镇)居民以绸绫为业。” | 清代笔记:沈云《盛湖杂录》 |

| (五) | “(石门镇)辄募旁邑民为佣”“一夕作,佣值二铢而赢” | 清代地方志:张霖《石门县志》 |

(2)有学者认为,明清时期中国出现了“早期市场经济”,请运用材料二中的史料对此观点分别予以说明,并指出运用这些材料研究这一问题有何局限。

材料 明万历(1573—1620年)年间,苏州王生,自幼父母双亡,与婶母杨氏相依为命。转眼间王生到了十八岁,一日,杨氏对他说:“你如今年纪长大,岂坐吃箱空?我身边有的家资,并你父亲剩下的,待我凑成千来两,你到江湖上做些买卖,也是正经.”王生欣然道:“这个正是我们本等。”王生与一班为商的计议定了,说南京好做生意,先将几百两银子置了些苏州货物。拣了日子,雇下一只航船,一路上京。途中遇到一群强盗,尽数抢走了船上金银货物。王生盘缠货物都没了,只能先回家,再作计较.

杨氏见王生不久就回,又且衣衫零乱,面貌忧愁,已自猜个八九分。杨氏问他仔细,王生道: “以后只在近处做些买卖罢。”杨氏道: “男子汉千里经商,怎说这话!”在家一月有余,王生又与人商量道:“扬州布好卖。松江置买了布,带些银子到扬州,氽了米豆回来,甚是有利。”杨氏又凑了几百两银子与他,到松江买了百来筒布,独自买了一只船,身边又带了几百两氽米豆的银子,合了一个伙计,择日起行。

——据(明) 凌濛初《初刻拍案惊奇》(正式成书于 1627年)

提取材料信息,说明上述材料对研究16世纪明朝社会有哪些史料价值。

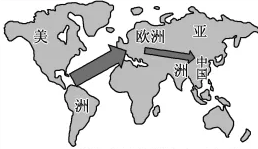

材料一 16世纪70年代,西班牙在菲律宾马尼拉的殖民政府开辟马尼拉—阿卡普尔科(墨西哥)航线,这条航线连接东亚和美洲的贸易市场。西班才人用大帆船从墨西哥的阿卡普尔科运送大量银元到马尼拉,再到澳门购买以丝绸为主的中国商品,经马尼拉运到阿卡普尔科,然后转销到美洲各地和西欧。马尼拉大帆船贸易将马尼拉一中国贸易航路与葡萄牙人开辟的太平浑西部跨洋贸易航线联结起来,使以中国为中心的环球贸易航线得以形成。

——摘编自李伯重《火枪与账簿——早期经济全球化时代的中国与东亚世界》等

材料二 伴随美国西部大开发的发展,美国越来越重视对太平洋地区的开发。1890年,美国海军上将马汉提出,占地表三分之一面积的太平洋世界才是20世纪美国的生命线。此后,美国政府逐步实施其太平洋地区拓展战略,力图将大洋彼岸巨大的中国市场纳入美国掌控中,并建立太平洋舰队以保护商船。1898年美国挑起美西战争,从西班牙手中夺取古巴、波多黎各,并取得关岛、菲律宾的控制权。20世纪初,美国取得对巴拿马运河的控制权,马汉提出的建立太平洋海洋帝国的目标得到迅速发展。

——摘编自(日)宫崎正胜《从航海图到世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述“大帆船贸易”兴盛的历史条件,并说明其对中国经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述19世纪末20世纪初美国实施太平洋战略的背景,指出这一战略的实质。

材料一 1688年1月3日,在吕宋岛的马尼拉,河北岸的信奉基督教的华人居住区,现在已经开始抵达这里。

在1688年的世界上,正是这些帆船构成了把各地区联系起来的纽带。西班牙的大型帆船(alleon)便是其中的佼佼者。从经济上看,另一个是华人们的门类齐全的制造业的商业企业。无论是哪一年,都会有一两艘西班牙大帆船,把“新世界”出产的白银运到马尼拉,以购买中国丝绸、中国和印度的棉织品,“马尼拉大帆船”的故事,浮出了水面。

——摘编自约翰威尔斯《1688年的全球史》

材料二 1571年至1821年间,从美洲运往马尼拉的白银货币共计4亿比索,其中1/2中国工业的发展,就其使中国产品在国际市场上具有强大竞争力来说

——摘编自全汉升《略论新航路发现后的海上丝绸之路》

(1)根据材料并结合所学知识,概括马尼拉成为东西方经济交汇点的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明“马尼拉大帆船”的故事是一部“世界史”。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中国工业“显然曾经有过一页光荣的历史”这句话的认识。

材料一 15世纪西班牙和葡萄牙的专制政府大力支持开辟新航路运动。军事贵族和骑士视海洋冒险为一种新的职业,渴望以此获取丰富的战利品; 市民和商人早就不满意大利和阿拉伯商人对东方贸易的垄断,期望新航路能带来新的财源,因此从他们中涌现出一批勇敢的航海家和开辟新航路的先驱者。此外伊比利亚半岛位于意大利通往尼德兰的海上商路上,造船业和航海业已有相当的基础,加之东面是意大利商人的势力范围, 北面是英、法和尼德兰等商人的活动地盘,这一切决定了西班牙和葡萄牙两国只能挺进大西洋寻找新航路。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

材料二 新航路开辟又称地理大发现,其影响是难以估量的。几千年里,地中海经济在欧洲最活跃, 意大利和希腊是最富裕的地区。新的大西洋经济为法国、英国和德国等西欧国家控制,这几个国家跃升为欧洲最富裕的地区。随着地理大发现出现了商业革命,跨大洋的贸易异常活跃,商人取代地主成为社会中最有力量的阶级。在英国、法国和其他国家,资产阶级将控制国家的政治和政府。从更广的角度讲,地理大发现使全球从封闭走向联系,在欧洲日益强大的同时,许多古老的文明不是灭绝了就是受到了严重的冲击。

——摘编自赵立行《世界文明史讲稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括 1500年前后开辟新航路运动在西班牙和葡萄牙兴起的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析新航路开辟对世界经济产生的影响。

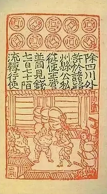

材料一

| 然宋之所以得行者(纸 |

(1)依据材料一并结合所学,说明宋朝纸币能够流通的条件。

材料二

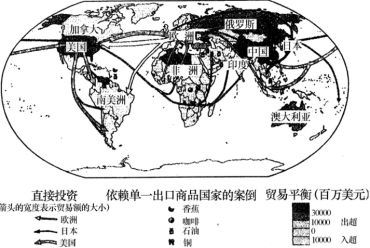

| 1400年到1800年间……中国不仅 |

(2)依据材料二并结合所学,对15-18世纪世界白银的流向及其原因进行说明和解释。

材料三

| 20世纪80年代以来,国 |

(3)依据材料三并结合所学,谈谈你对经济全球化的认识。

美国历史学家斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》目录节选

| 第六编 新兴的西方世界,1500-1763年 靠32章 酉欲的扩张:伊比利亚阶段,1500--1600年 第33章 西欧的扩张:荷兰、法国、英国阶段,1600-1763年 第34章 饿国在亚洲的扩张 第35章 全球统一性的开始 第七编 西方占据优势地位时的世界,1763--1914年I 第22章 欧洲的科学革命和工业革命 第23章 欧洲的政治革命 第24章 饿国 第25章 中东 第26章 印度 第27章 中国和日本 第28章 非洲 第29章 南北美洲和英国自治领 第30章 波利尼西亚 第31章 全球统一性的巩圃 第八编 1914年以来西方袁落与成功的世界 第36章 第一次世界大战:全球性影响 |

依据材料并结合所学知识,说明作者对第六、第七编时间分期的依据。

材料一 1569年,荷兰制图学家墨卡托设计了正轴圆柱投影,这种投影制成的地图经纬线垂直相交,地图上的角度与实际一致。同一时期,现代地图学中非常重要的尼德兰制图学派兴起,包括奥特柳斯和布劳家族等。他们既是勘测员、制图员也是风景画家,将艺术、知识和地图很好的结合起来。……这一学派的代表作之一为16世纪末出版的奥特柳斯的《寰宇大观》,其中北美洲和南美洲的轮廓形成,非洲轮廓已经相当准确,而亚洲部分还不是特别准确。……许多制图师竞相为商业公司提供地图。

——摘编自宋念申《想象亚洲的轮廓》

材料二 康熙初年“疆域错纷,幅员辽阔,方舆地理,详略既殊,又今昔互异”,统治者迫切需要一份准确、详细的全国地图,为治国理政提供参考。1708年康熙皇帝下令采用西方测绘方法,绘制全国地图……测绘人员分赴全国各省,举凡天下山水城廓,均采用经纬度测量及三角测量法进行测绘。到1717年,除新疆及西藏部分地区外全部测量工作结束,朝廷将实测资料编绘成总图,即《皇舆全览图》。

——摘编自姜倩倩《西法中用为舆图》

材料三 1602年意大利耶稣会的传教士利玛窦与李之藻合作的《坤舆万国全图》是国内现存最早的世界地图,此图的知识来源被认为是奥特柳斯的早期《寰宇大观》。但不同的是把中国而不是欧洲放在了地图中央。明清时期一些保守的士大夫将此图斥为“邪说惑众”。当利玛窦、李之藻和徐光启等人过世后,世界地理知识很快被人所遗忘。鸦片战争爆发后道光皇帝曾向将军奕经询问:英吉利国距内地水程据称有七万余里,其至内地所经过者几国?克什米尔与英吉利有无往来?

——摘编自王艳娟《论鸦片战争前后国人对外部世界的认知》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析尼德兰制图学派兴起的原因。

(2)根据材料一、二,指出康熙时期中国与16世纪荷兰地图测绘的差异。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出《坤舆万国全图》的史料价值并说明其在鸦片战争前不受重视的背景。