阅读材料,回答问题。

材料一 英国文学作品在15世纪到17世纪的创作中,中国人物形象是正面的。1599年,理查德发表了《航海全书》,对中国的税收、政府机构、农业经济等进行了介绍,还对科举制度进行全面阐述研究。1657年,威廉·坦普尔创作《论英雄的美德》,重点介绍了孔子及其思想,将孔子的哲人形象在西方进行宣传,使孔子在西方成为大众人物。17世纪后,中国的茶叶和丝绸、瓷器等传入英国,英国兴起了中国风,英国的普通建筑也采用中国园林建筑的样式进行构建。到了18世纪,依然有格尔斯密的《世界公民》表述了对中国文明的赞扬,称赞中国有非常完善的道德和法律制度。

——摘编自王爽《近代英美文学作品的中国形象变迁》

材料二 1795年,斯当东出版了《英使谒见乾隆记》。他以马嘎尔尼使团在华经历为“根据”,向欧洲展示了一个“几百年或上千年都没有进步”的“泥足巨人”的形象。中国“商人欺骗,农民偷盗,官吏敲诈勒索他人钱财”,“他们禁闭妇女、残杀婴儿、残酷、胆怯、肮脏,对技术与科学一窍不通”。1873年,沙俄政客巴枯宁首次提到“黄祸论”,他相信反基督势力必将从亚洲出现,宣称中国是“来自东方的巨大危险”。1895年,德国皇帝威廉二世开始在公开场合提出“黄祸”说法,认为“一旦千百万中国人意识到自己的力量时,将给西方文明带来灾难和毁灭”。在“黄祸”声中,美国、加拿大、澳大利亚、东南亚等地,掀起了一波又一波排华浪潮。

——整理自马建标《冷观近代西方“黄祸论”》

(1)根据材料一、二指出中国在西方的形象变化并分析其原因?

(2)综合上述材料,谈谈你对中国在西方形象演变的认识。

相似题推荐

材料一:1793 年9月,英国派马葛尔尼率团访华,这是英国对中国首次高级外交活动。使团访华名义上是专程来北京祝贺乾隆80大寿,祝寿礼品、天文仪器、地球仪、望眼镜、秒表、战舰模型、毛瑟枪等,他们提出,准许英商在舟山、宁波、天津等地贸易,粤海关除了正税外,悉免其他一切税收;准允北京常住外交使节等,他们提出要扩大茶叶贸易,认为英国政府所需茶叶,比以前此物正式输入大英者已过三倍,尤其特别与中国和善,俾交通频繁,供给不断。

一一-陶德臣《英使马葛尔尼与茶》

材料二: 1834年, 英国印度总督成立茶叶委员会,负责调研和规划在印度种制茶叶的问题,在英印度政府和民间资本的大力支持下,印度茶叶种植事业得以迅速发展。1839年。印度成立阿萨姆公司,由于缺乏种茶经验和管理不善,该公司巨大亏损。在调整了管理者和改进生产方法后,种植上经过科学的剪枝与采摘,以节省人工的最新机器制造出来的。阿萨姆公司最终摆脱了困境,并子当年宣布首次获利3000英镑,此后私人资本纷纷投资种植茶叶。到1859年,私人投资经营的茶叶已达50处以上。而同期中国茶叶的经营方法是由个体茶农采制小量茶叶,然后运往各处叫卖几天,外国炒茶俱用机器,中国则全用人工,因茶商各谋各业,且股本无多,加之官府盘剥,不能购置机器。

——林齐模《近代中国茶叶国际贸易的衰减》

(1)依据材料一,分析英国使团来华的目的。

(2) 依据材料和所学知识,分析印度茶崛起、中国茶衰落的原因。

材料一 工业革命后……不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地……这些工业所加工的,已经不再是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料,它们的新产品不仅供本国消费,而且供世界各地消费。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

材料二 瓜分危机加速了这场运动的到来,……1894年的那场大败更“成中国之巨祸”,无可否认地证明了洋务运动的失败。学者、官员甚至是皇帝和皇太后,都认为需要一场更彻底的变革,尽管他们对变革的性质、范围和领导权的问题存有分歧。中国思想界认识到,只有一场激进的改革,才可拯救中国。

——据徐中约《中国近代史》等整理

材料三 戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动;或惊醒于民族危机。他们处多灾多难之世,怀忧国忧时之思……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一概括列强侵略中国的原因?

(2)根据材料二并结合所学,简要说明“激进的改革”思想产生于19世纪末的历史动因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析维新变法思想的意义。

情景一:1832年,有一艘“阿美士德”英国船只在中国海域出现,经过了广东、 厦门、福州、宁波,最后出现在上海的吴淞口外,这艘外籍船在吴淞口外停留18天,船上的人看似“守法”,不做买卖,也不和百姓接触,却对上海一带的交通进行了缜密的调查,阿美士德号最后也离开了上海,但是却在《船行报告书》中发出预言:“在不久的将来,黄浦江畔的滩涂上,将矗立起一座东方大都会。”

情景二:1845年11月,以《虎门条约》为主要依据的《上海土地章程》订立,规定了上海西人居留地的租地方法、范围、使用界定、市政管理等内容,宣告英租界的辟设。美、法两国也紧随英国之后相继辟设租界。

情景三:上海扮演的是城市的角色。但与国内其他地区相比较,上海却是发达的,双层的巴士方便了人们的出行,煤气路灯的出现丰富了人们的夜生活,上海原本女子的裹脚,男子的发辫都发生的极大的变化,人们追求自由追求平等新思想新风尚。这些使得人们向往上海并沉迷其中。

情景四:五四运动后《新青年》编辑部从北京迁回上海。上海的一批马克思主义者以此为阵地,进行社会革命和唯物史观的宣传。1920年七八月间,上海的马克思主义者成立了中国第一个共产主义小组,促使革命思想和全市工人运动有效地结合,并积极推动北京、武汉、长沙等地共产主义组织的建立,为正式建党做准备。在当年亲历者的记忆中,早期的上海党组织发挥了“临时中央”的作用。1921年,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开。

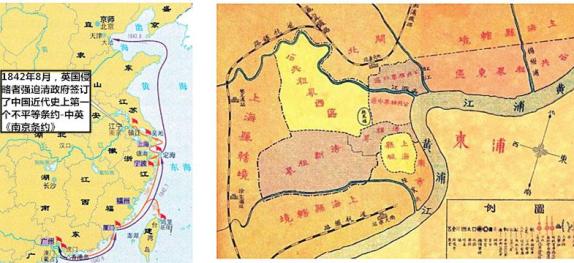

(1)通过情景一、观察图一并结合所学,《船行报告书》为何会发出这样的预言?

(2)通过情景二、观察图二并结合所学,指出鸦片战争后列强在上海获得哪些特权?租借的影响有哪些?

(3)通过情景三并结合所学,指出该时期上海社会生活有哪些新变化?

(4)通过情景四并结合所学,中共一大为什么选在上海召开?

材料一 欧洲人在技术(包括军事技术在内)、经济和行政上的成就远优于亚非地区的人民。借着这些成就,欧洲人能够让亚非地区的人民在世界市场上享有他们的成品,大量工业生产的利益,改进了生产力,较佳的保健及教育、内政上的安全以及改善了的行政。欧洲商人、工业家、拓殖者、工程师、教育家、行政者往往包含传教士的精力、技巧和耐心克服着亚非静态社会对进步缺乏兴趣,并且把亚非地区导向一个以技术与理智为基础的世界社群。

材料二 欧洲人借着滥用他们军事上的优势,并且受他们工业家渴求廉价原料推动以及为他们的大量生产找市场,欧洲国家的政府把亚非地区独立的人民拉到他们的轴心里去,在经济上剥削他们,挫折其本土经济的增长和民族生活,否认他们自决的天然权利,攻击他们的文化,并且把他们暴露在所谓的西方文明的罪恶之下。

——以上选自《殷海光文集》

(1)概括材料一、二的主要观点,并依据中国近代前期的有关史实分别进行论证。

(2)两段材料的主要评价标准有何不同?对此你有何看法?

材料一 英国移民于17世纪早期到达北美洲东部边缘地带。这些新世界的迟来者们到达目的地 时,其他欧洲国家的殖民者已经在新世界拓殖一个多世纪了。第一批到来的英国人是迁居弗吉尼亚的移民,他们只是一小拨先行者,在随后几代人的时间内,大量形形色色的、坚定的、 零散的英国人涌向大西洋边界的西部。与之前的西班牙、葡萄牙和法国殖民者一样,英国人即将在新发现的土地上建立新的社会,从而把分属于另外两种不同文明的人们联系在一起, 一方由那些定居于这片土地上的古老居民们组成,而另一方则是从大西洋彼岸被贩运而来的非洲人。

——摘编自纳什主编《美国人民:创建一个国家和一种社会》

材料二 英属北美殖民地在18世纪上半叶已经相当繁荣。1754年到 1763 年,英国与法国爆发了争夺北美殖民地的七年战争。从未离开过出生地的男孩同来自其他殖民地的人在遥远的地方作战。这样的经历促进了国家共同体观念的形成。这种情感也得益于殖民地之间贸易的增 长以及人员和活动的流动。1765年,英国政府认为殖民地应该负担一些帝国的战争开销。但是新的税收和贸易限制激起了殖民地居民的反抗。新的殖民政策使英国陷入了与殖民地的冲突中。殖民者开始发展出一种独立的身份认同。

——摘编自法拉格著《合众存异:美国人的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括殖民地时代北美社会的人口构成状况及其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明北美独立战争前北美社会国家共同体观念形成的影响。

材料 进入民国,人们获取知识的手段更加多元化。报刊、著作中拿破仑名字出现的频率不断提升。据笔者初步统计,民国出版的有关拿破仑的论著有十余部,在报刊上刊载的以拿破仑为标题的文章达250余篇。这个数量超越了国人对本国历史人物的追捧。尽管由于袁世凯的倒行逆施,拿破仑作为民族精神的建构主体一度遭到质疑,但是随着民族主义的勃兴和抗日战争爆发后救亡意识的高涨,拿破仑形象所引发的政治效果,成为凝聚时代精神的重要思想资源,表达了国人反抗国家遭受屈辱的诉求,成为激发爱国热情的有力武器。

——摘编自赵少峰《拿破仑形象在中国的塑造与传衍》

(1)据材料并结合所学知识,分别概括拿破仑形象受到质疑和肯定的原因。(2)结合所学知识指出正确评价历史人物应秉持的方法。