材料一 农业社会里,生产力水平相对低下,与之相应的制度特点是专制。但在前资本主义时期,中央集权制度不断加强和完善,这是中国制度建设的独特之处。……秦朝郡县制的建立,是中央集权体制形式中最关键的步骤。中国古代“大一统”的政治格局的形成、发展,跟中央集权制度的不断完善是密切相关的。

——陶涛《关于“中央集权制”的几点思考》

材料二 唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才,在上有……综合管理全国行政事务。这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

——钱穆《国史新论》

材料三 1644年4月25日,明代崇祯皇帝自缢于北京禁苑煤山。1649年1月30日,英国国王查理一世被送上了断头台。有学者把东西方这两位末代君主的暴亡,视为两个民族历史的一个楔子——世界的天平开始失衡。

(1)根据材料一,概括中国古代中央集权制度的特点。

(2)材料二中的“两种制度”分别指什么?为什么说 “这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础”?

(3)如何理解材料三中“东西方这两位末代君主的暴亡,视为两个民族历史的一个楔子”?

相似题推荐

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。中国古代官员的选拔与管理经历了漫长的发展阶段,积累了丰富的经验,为人类政治文明作出了重要贡献。阅读材料,回答问题。

材料一 (唐太宗)见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾毂中矣!”

——(五代)王定保《唐摭言》

材料二 (北宋)国初取进士,循唐故事,每岁多不过三十人。太宗初即位,天下已定,有意于修文……特取一百九十人,自唐以来未之有也。

——(元)马端临《文献通考·选举考三·举士》

材料三 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——(清)袁世凯等《立停科举推广学校折》(1905年)

(1)材料一中唐太宗“喜”的原因主要是什么?

(2)结合所学,分析出现材料二状况的原因。

(3)概况材料三的主要主张。

(4)综合材料,谈谈你对科举兴废的看法。

材料一: 初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相。其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名。

——摘编自欧阳修《新唐书》

材料二:宋朝设官之制,名号、品秩一切袭用唐旧.然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官,中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋,内庭诸司,中外第(同管)库,悉隶三司。中书省但掌册文,奏考帐。

——摘自马端临《文献通考》卷47

材料三:隋唐时期,选官有了统一标准,门第不高的读书人,可以凭才学做官,从而吸引全社会的知识分子埋头读书,选拔官吏的权力也从地方集中到朝廷。

材料四:科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、誉录制。科场文体从侧重“诗赋代之以“经义”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐初的中央官制及其影响。

(2)根据材料二指出宋朝官职有什么特点?其目的何在。

(3)根据材料三并结合所学知识回答,隋唐时期选拔官吏的制度是什么?选官标准是什么。

(4)根据材料四概括宋代选官制发展的表现,并结合所学知识分析宋代选官制发展的原因。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。

——《通典·选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”……科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变。

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?并说明两者的关系。

(3)根据材料二、三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因。综合上述材料,概括科举制的特点。

【推荐1】材料一:冲突中的融合是社会发展的一种模式。在这种模式中,相互制约的历史传统通过冲突而达到融合,在融合中超越传统,从而完成变革,产生新的政治制度。“光荣革命”就是这种模式的极好的先例,“光荣革命”既是传统的沿袭,又是变革的手段。

——《在传统与变革之间——英国文化模式溯源》

材料二:乔治三世(英国君主,1760—1820年在位)个人统治的确立表明,王权复兴,内阁名存实亡,政党被视为大逆不道,“爱国君主”论在很大程度上已成现实。此时,“国王的政治优势已牢固地建立起来,他的意志就是对大臣的法律,而大臣在议会两院中都拥有压倒多数…人民与议会的争端消失了,这是一个政治上的冷漠时期。权力平衡的重心,在沃波尔内阁时,是由上院滑下下院,现在却是从议会滑向君主

——《美国政治史》

材料三:“不过在从资产阶级革命,1688年政变以后,一直到十九世纪初叶,这一百多年间,英国的政治制度、议会制度还远没有资产阶级民主可言,议会的地位上升了,但是议会的成分并没有随着社会经济的发展而改变,议会还一直把持在土地贵族、王权的手里,贵族们独霸议会的这个局面是从中世纪一直沿袭下来的。1688年的妥协,并没有改变这种政治力量的对比

——程西梅

材料四:1832年6月,英国通过议会改革法。其重要内容之一,是调整选区和重新分配议员名额,有143个衰败选区或被取消,或减少了议员名额,在新兴的地区和工业城市新设了40多个选区,使工业资产阶级能够向议会选派代表。另一个重要内容是放宽选举权的财产资格限制,增加城乡选民人数,全国选民约增加30万,由1831年的51万增加到81万,约占全国成年人口8%,工商业资产阶级的代表进入了议会,从土地贵族手里争到了部分政治统治权。

1832年以后,英国议会还在不断地进行改革。1846年《谷物法》被废除,英国走上了完全经济自由的道路。十九世纪七十年代,议会先后通过、颁布了《秘密投票法》《取缔选举舞弊法》,并实行单议席选区制。十九世纪末,基本实现了成年男子的普选权。到二十世纪初,妇女也获得了选举权。

(1)依据材料一和所学知识,指出“光荣革命”既是传统的沿袭,又是变革的手段的理由。

(2)根据材料二,概括乔治三世统治时期英国政治的特点。

(3)结合材料四和所学知识,分析英国1832年议会改革的影响。

【推荐2】政治文明是人类文明的重要组成部分。阅读材料,根据要求回答问题。

材料一以雅典为代表的古希腊民主制度,从梭伦改革开始,到克里斯提尼改革时确立,到伯利克里时期达到巅峰,最后因马其顿亚历山大的征服而结束。古希腊民主虽然只存在很短的时间,同时其制度设计也是相当的简单和粗糙,且带有其自身无法克服的弱点和局限性;但是它却是人类实践民主和追求自由的开始,是后世追求民主、自由的不竭的智慧源泉,是人类文明史上璀璨的明珠。

——任建林:《关于古希腊民主制度之局限研究》

材料二素以尊重传统、崇尚中庸的英吉利民族中,极端道路往往是行不通的。……光荣革命吸取了40年代革命和1660年“复辟解决”两方面的教训,既摒弃了无限制的斗争,又避免了无原则的调和……它遏制了1661年后出现的君主专制主义趋势,根本改变了英国政治制度的发展方向,同时又没有割断历史,超越传统。

——程汉大《英国政治制度史》

材料三在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权力就有了双重的保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。

——汉密尔顿等《联邦党人文集》

(1)根据材料一,结合所学知识说明古希腊民主的“自身无法克服的弱点和局限性”。你是如何理解古希腊民主是“人类文明史上璀璨的明珠”的?

(2)材料二中“根本改变了英国政治制度发展方向”指什么?据材料分析英国政治制度发生根本改变的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,如何理解“人民交出的权力首先分给两种不同的政府,……两种政府将互相控制”?“把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。……同时各政府又自己控制自己”是如何实现的?

(4)综合上述三则材料,谈谈你对国家政治体制发展历程的认识。

材料一 唯一摆脱困境(人们彼此妨害)的方式则是互相妥协。通过契约的方式建立国家,制定法律,调整人们之间的利益。

——古希腊思想家伊壁鸠鲁

材料二 中国两千多年封建社会的政治斗争中强势的一方从来不懂得妥协退让,即便是对内部的改良力量也压制打压,直到那些疥癣之疾发展成为心腹之患,逼得在朝与在野的双方兵戎相见。以至于有人说我们的历史上只有成功的改朝换代,却鲜有成功的改良鼎新,国人可以向暴力屈服,却拙于制度创新。

——卢伟《懂得妥协很重要》

(1)结合材料一和所学知识,说明古希腊与古罗马是如何实践伊壁鸠鲁的主张的。近代欧美国家政治生活中继承了妥协传统,请以17世纪晚期的英国和18世纪晚期的美国史实为例加以说明

(2)概括材料二的观点。你是否赞同他的观点?结合新民主主义革命时期的史实说明。

(3)根据上述材料,你能得出哪些启示?

材料一 1688年阶级妥协之后,逐步确立了君主立宪制,国会先后通过了《权利法案》和《王位继承法》,规定非经国会下院的同意,国王不能终止任何法律的效力,不得征收新税和招募常备军,规定王位必须传给新教徒。

——摘编自潘香华《近代英国君主立宪制的局限性》

材料二 这是英国历史的转折点,从表面上看似乎一切都没有变,只是换了国王,新国王还具有继承王位的最直接条件。但实质上新国王是由议会创造出来的,没有议会就没有国王的王位。这就把近100年来困扰英国不休的主权问题解决了。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

(1)根据材料一指出“1688年阶级妥协”所代指的历史事件,并分析英国君主立宪制度确立的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析“1688年阶级妥协”及之后通过的法律的历史意义。

材料一 当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。

——【法】卢梭著,何兆武译《社会契约论》

材料二

| 国家 | 手段 | 纲领文件 | 结果 |

| 英国 | 内战和“光荣革命” | ① | 资产阶级君主立宪制国家 |

| 美国 | ② | 《独立宣言》 | 资产阶级共和国 |

材料三 这场革命(法国大革命)的效果就是摧毁若干世纪以来绝对统治欧洲大部分人民的、通常被称为封建制的那些政治制度,代之以更一致、更简单、以人人地位平等为基础的社会政治秩序。

——【法】托克维尔著,冯棠译《旧制度与大革命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括卢梭的思想主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,填出表格中①、②的空缺内容。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价托克维尔的观点。

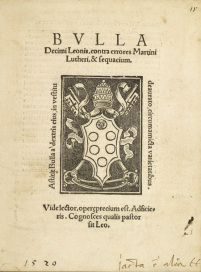

材料一

如图是1520年6月15日,教皇利奥十世宣发布的《主,起来吧》通谕封面。通谕限令路德在收到通谕之后的6天内来罗马,并宣布放弃异端邪说,否则将把路德逐出教会。路德却最终将教皇的通谕扔进了火堆。

——摘编自(美)威廉·曼彻斯特《黎明破晓的世界:中世纪思潮与文艺复兴》

材料二 英国革命的最大成果,也是它在现代民主政治创制试验方面的最大成就,就是创造了一种全新的政体。美国革命的首创性在于……孟德斯鸠“以权力制约权力”的学说在政府体制的设计方面得到较好的贯彻。

——摘编自《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出以路德为代表的“异端邪说”的内容,分析其产生的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国这种全新政体的特点,并指出孟德斯鸠“以权力制约权力”的学说在美国政治体制的设计方面的具体表现。