材料一 僇力本业耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——司马迁《史记·商君列传》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料二 下面是1836——1838年与1894年中国茶叶产销量统计表

| 1836-1838年(平均每年) | 1894年 | |||

| 数量(万担) | 比例(%) | 数量(万担) | 比例(%) | |

| 内销 | 165.29 | 76.78 | 171.48 | 44.32 |

| 外销 | 50 | 23.22 | 215.44 | 55.68 |

| 产量 | 215.29 | 100 | 386.92 | 100 |

材料三 我们所说的工业化,就是要建立一个独立的完整的工业体系,主要是:自己能够生产足够的主要的原材料;能够独立地制造机器,不仅能够制造一般的机器,还要能够制造重型机器和精密机器,能够制造新式的保卫自己的武器,象国防方面的原子弹、导弹、远程飞机;还要有相应的化学工业、动力工业、运输业、轻工业、农业等等。

——摘自周恩来在中共八届二中全会上的报告(1956年11月)

请回答:

(1)阅读材料一,说明黄宗羲与商鞅思想相比发生了什么变化?结合时代背景分析变化的原因。

(2)材料二反映了什么现象?结合所学知识,分析这种现象对中国经济结构的影响。

(3)据材料三指出新中国工业化的指导思想是什么?结合所学分析其原因。

相似题推荐

以下一组“本”“末”的言论

汉景帝说:“农,天下之本也,黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣。”

(北宋)欧阳修说:“治国如治身,四民犹四体……工作而商行,本末相表里。”

(明末清初)著名思想家黄宗羲提说:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王欲来,商人使其愿出于途者,盖皆本也”。

(1)简述“农本”思想在古代中国的合理性。

(2)以通商为核心形式的“丝绸之路”为何能在将视农业为“天下之本”、视商业为末业的时代?

(3)欧阳修“本末相表里”观点产生的历史原因是什么?

(4)明末清初“工商皆本”观点有什么进步性?

【推荐2】阅读下列材料:

材料一战国商鞅变法规定“戮力本业,耕织致粟帛多者,复其身,事末利及怠而贪者,收为奴

——《史记·商君列传》

材料二从1912年到1919年,中国新建厂矿六百多家,新增资本达一亿三千多万元,超过了过去的半个世纪。其中发展最快的是纺织业和面粉业。此外,火柴、榨油、造纸、化工等轻工业也发展迅速。

——摘自《中国近代现代史》(上)

材料三1919年全国注册工厂情况简表(单位:家)

| 地区 | 工厂数 | 地区 | 工厂数 | 地区 | 工厂数 |

| 江苏、上海 | 155 | 直隶、京津 | 455 | 陕西 | 3 |

| 浙江 | 42 | 山东 | 31 | 甘肃 | 1 |

| 福建 | 20 | 奉天 | 19 | 广西 | 1 |

| 广东 | 33 | 湖北 | 19 | 其他地区 | 3 |

——摘自《中国近代工业史资料》

请回答:

(1)材料一中的“本”与“末”各指的是什么?这种表达说明了什么?

(2)结合材料二,指出材料三中国民族资本主义发展所处的阶段。指出材料二和三所处时期中国民族资本主义得以发展的原因。

(3)根据材料二、三指出中国民族资本主义企业的发展特点。谈谈你对近代中国民族资本主义企业发展前途的认识。

【推荐3】中国古代是一个以农立国,以农为本的国家。阅读下列材料:

材料一武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫土需地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积

——《汉书·食货志上》

材料二:窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳

——司马光《温国文正公文集》卷48

材料三:在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。……农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症。……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是其。自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)材料一反映了哪些进步的农业生产技术?农业技术的进步对农业产生怎样的作用?体现了怎样的特点?

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)根据材料三中。概括“内环境”与“外环境”分别指什么?

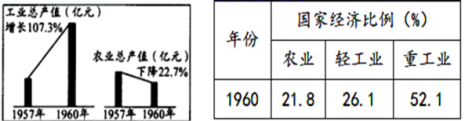

材料一 《中国1957~1960年工业、农业总产值》、中国1960年三大产业之间的比例关系。

材料二 十一届三中全会一致同意,把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。根据新的历史条件和实践经验,采取一系列新的重大的经济措施,对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革。

——摘编自《三中全会以来重要文献选编》(上)

材料三 1992年,中共十四大把社会主义基本制度和市场经济体制紧紧结合在一起,作为经济体制改革的目标,是一项前无古人的开创性事业,是社会主义发展史上的重大突破,是中国共产党在新的历史时期的重大决断。中国的改革开放和现代化建设事业在人们面前展现出新的面貌。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一,概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出十一届三中全会的重大决策。列举两项十一届三中全会后经济体制改革的具体措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中共十四大提出的经济体制改革目标。

【推荐2】材料一春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役;春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻,四时之间,无日休息.又私自送往迎来,吊死问痰,养孤长幼在其中.勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改(得).当具有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣.

——西汉晁错《论贵粟疏》

(1)依据材料一归纳影响小农经济发展的主要因素有哪些

材料二南开大学教授杜家骥在《概说清朝历史的特点》中指出:“商业的发展主要表现为区域性市场突破,发展为全国性互有联系的网络性市场,及城乡市场网络体系的形成。长江、沿海在清代成为全国最主要的商品流通干线……清代的工商业市镇在规模、数量、分布地域上又比明代扩大。”

(2)依据材料二归纳清代商品经济发展的特点。

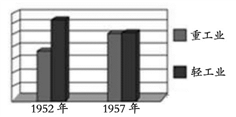

材料三 1952~1957年我国工业比重图

(3)依据材料三说明1952~1957年我国工业结构的变化,分析变化的原因及影响。

材料四1962年3月7日在中央财经小组会议上,陈云同志提出,1962年的年度计划需要有一个相当大的调整,重新安排,这是非常必要的.这次调整计划,实质上是把工业生产和基本建设的发展放慢一点,以便把重点真正放在农业和市场方面.各种材料的分配,要先满足恢复农业生产的需要,其次是满足市场的需要,主要是日用工业品生产的需要.

——《陈云与中国经济建设》

(4)依据材料四结合所学知识,分析在“二五”计划期间(1958——1962),我国在改善民生问题上存在不足的原因有哪些?

材料一第一个五年计划的基本任务是:集中力量优先发展重工业。“因为我国过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。

——《新中国成立以来重要文献选编》1993年版

材料二1958年毛泽东在各地视察期间专门发表讲话自豪地说:“到现在,我们还有一些同志不愿意在工业方面搞大规模的群众运动,他们把工业战线上搞群众运动,说成是‘不正规’,贬为‘农村作风’‘游击习气’,这显然是不对的。”

——《中国现代化历程》

材料三在改革开放后的工业化过程中,乡镇企业和外资企业可谓是两支突起的“异军”。它们的迅速发展,已成为我国宏观经济的两个新的增长点。

——《中国现代化历程》卷3

(1)根据材料一与当时历史背景,指出中国社会主义工业化启动时,采取“集中力量优先发展重工业”的原因。

(2)材料二中的思想在实践中是怎样实施的?结果如何?

(3)指出材料三中所提出的两支突起的“异军”在我国社会主义工业化进程中解决了什么问题?