材料一 域邦以正义为原则。由正义衍生的礼法,可凭以判断(人间的)是非曲直,正义恰正是树立社会秩序的基础。要使事物合于正义(公平),须有毫无偏私的权衡:法律恰恰正是这样一个中道的权衡。法治应该包含两重含义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订良好的法律。

——亚里士多德《政治学》

材料二 子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

——孔子《论语》

传曰:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”所以统治人民的君主,要想安定,就没有比调整好政策、爱护人民更好的了;要想荣耀,就没有比尊崇礼义、敬重文人更好的了;更想建立功业和名望,就没有比推崇品德高尚的人、使用有才能的人更好的了。这些是当君主的重要关键。

君主如果爱好礼义,尊重贤德的人、使用有才能的人,没有贪图财利的思想,……不用奖赏而民众就能勤勉,不用刑罚而民众就能服从,官吏不费力而事情就能处理好,政策法令不繁多而习俗就能变好。

——《荀子》

(1)根据材料概括亚里士多德和先秦儒家治理国家的主张,分析对比两种主张的本质差异。

(2)根据材料并结合所学知识分析两种主张产生的背景,并指出其各自的历史价值

相似题推荐

【推荐1】社会学家普遍认为,社会转型就是社会政治制度、生产方式和经济结构、文化形态和价值观念等发生深刻变化。转型过程中各种制度在继承与创新中不断演进。阅读下列材料,回答问题。

材料一春秋战国时期是中国历史上承前启后的重要时期,因为春秋战国时期中国完成了社会转型。在此之前中国社会仍然是血缘社会,在此之后虽然仍有浓重的血缘色彩,但转向了地缘社会;在此之前是封建诸侯、贵族分权的时代,在此之后是专制独裁、皇帝集权的时代……中国自夏朝以来的四千年历史可以分为前后两大阶段,春秋战国时期就是这两大阶段之间的的转型时期。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

材料二美国的共和政体吸收了雅典民主的理念,……它用代表制改造了罗马的公民大会,使之成为“委托——代理”的“间接民主”机构。它借鉴了君主制的长处,强化了行政权的功能和作用,并将它赋予单独一个人行使。同时,美国的建国者还从历代的分权理论和制度中获得借鉴,把它加以改造,转化为一种复合的分权和制衡体制……从而保证“有限政府”理念的实现。总而言之,美国的共和政体在一定意义上是对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化的结果。

——李剑鸣《“共和”与“民主”的趋同——美国革命时期对“共和政体”的重新界定》

材料三从1979年起,中国进入了双重转型阶段。双重转型是指体制转型和发展转型的结合或重叠。总结1979年至今30多年的改革与发展实践,中国在推行双重转型过程中积累了一些经验,可以把这些经验归纳为以下八项。

(一)体制转型是双重转型的重点。

(二)思想先行。……

——摘编自厉以宁《中国经济双重转型之路》

(1)据材料一,归纳春秋战国时期社会转型前后的不同点;依据所学知识,列举春秋战国时期社会转型的主要表现。

(2)据材料二和所学知识,作者为什么说美国共和政体是“对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化”?

(3)据材料三并结合所学知识,分析中国经济“双重转型”的具体内涵。“思想先行”是改革与发展的重要经验,试以改革开放前后的史实予以说明。

—摘编自王会昌《中国文化地理》

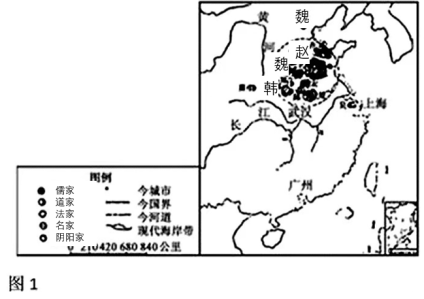

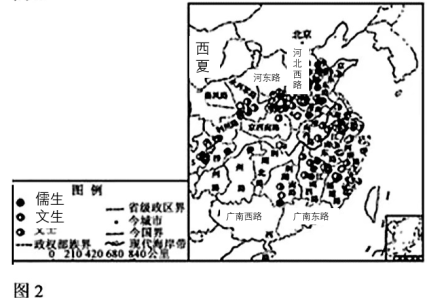

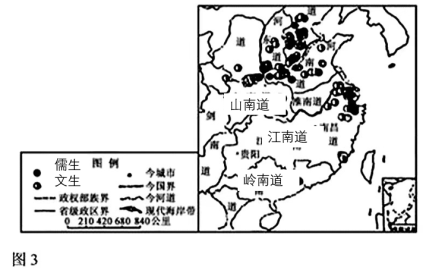

分别提取图1、图2、图3中文化状况的地理分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料中国传统蒙学经典概况简表

| 蒙学经典 | 简介 |

| 《千字文》 | 南朝梁武帝时期周兴嗣奉命将1000个单字,编纂成每句4字共250句的韵文。涵盖了天文、地理、自然、社会、历史等多方面的知识。知识性与艺术性,堪称双绝。 |

| 《百家姓》 | 成书于北宋初年,收集中文姓氏504个。采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,颇具实用性。 |

| 《三字经》 | 相传为南宋学者王应麟所著。它短小精悍、琅琅上口。内容涵盖了历史、天文、地理、道德以及一些民间传说。以“人之初,性本善。性相近,习相远”开篇。 |

| 《小儿语》 | 明代的吕得胜所撰,他主张儿童有知识时,就要进行正确教育。他认为民间儿歌对儿童固然无害,但对品德修养以及后来的发展也没有什么好处。于是他编写新的儿歌,用来代替旧的儿歌,是以成此书。 |

| 《增广贤文》 | 成书于明朝万历年间。集结了我国古代多种格言、谚语。中心是讲人生哲学、处世之道。如“远水难救近火,远亲不如近邻”等传诵至今。 |

| 《幼学琼林》 | 明末程登吉所著。用骈体文写成,容易诵读,便于记忆。全书内容广博、包罗万象,被称为中国古代的百科全书。 |

| 《朱子家训》 | 清初学者朱柏庐所著。以名言警句的形式精辟地阐明了修身治家之道。强调尊敬师长,勤俭持家,邻里和睦。以“守分安命,顺时听天。为人若此,庶乎近焉”结尾。 |

| 《声律启蒙》 | 康熙甲辰进士车万育编著。是训练儿童应对,掌握声韵格律的启蒙读物。按韵分编,包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对。如:云对雨,雪对风,晚照对晴空。 |

| 《弟子规》 | 清朝康熙年间李毓秀编撰。以三字韵文方式列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范,特别注重童蒙养正、敦伦尽分。 |

问题:根据材料概括指出中国古代蒙学教育的特点,并结合所学知识,分析这些特点形成的原因。

材料一 智者学派的代表人物普罗塔哥拉有一句名言:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”

(1) 材料一中普罗塔哥拉的观点有何积极意义?

材料二 1506年1月4日,一个意大利人在种植葡萄时,无意中挖出一座群雕像。这就是古希腊的雕塑名作《拉奥孔》,它的出土,震动一时,被推崇为世上最完美的作品。

(2) 据材料二,指出当时的意大利主要流行什么社会思潮?《拉奥孔》的出土为什么会在意大利引起“震动”?

材料三 “很显然,当钱币投入钱柜中叮当作响的时候,增加的只是利得心和贪欲心。至于代祷之是否有效,完全只能以上帝的意旨为转移。”“每一个基督教徒,只要感觉到自己真诚悔罪,就是不购买赎罪券,也同样可以得赦罪或全部免罚。

——摘自《九十五条论纲》

(3)“九十五条论纲”蕴含马丁•路德怎样的主张?该主张是如何发展人文主义精神的?

材料四 伏尔泰去世后,他的棺木上刻了这样一行字:“他拓展了人类精神,他使人类懂得,精神应该是自由的。”

(4)你是否同意材料四中对伏尔泰的评价?说明你的理由。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一 古希腊的神和人都具有自由奔放、独立不羁、狂欢取乐、享受人生的个性本位意识,而在困难面前又表现出艰苦卓绝、百折不挠的精神。威力无穷的命运给古希腊人带来了困惑与恐惧,也培养了他们的自我意识和个体精神。此外,他们在与命运抗争中激发出了蓬勃的生命活力。古希腊文学正是在描写人对现世价值的追寻、人与命运的矛盾和抗争中展示了人性的活泼与美丽,表现了人类童年时期的自由、乐观与浪漫。

——摘编自《浅析古希腊人文精神》

材料二 文艺复兴对于整个中世纪神权……的精神统治,都是一次强力反动……一些先进的意大利人深刻地感悟到了人的伟大,并由对人的能力的充分肯定发展到对个人的完美化——即个人的充分发展的有意识的追求……这种个人主义伦理观带来的最显著也最为深远的变化便是现代科学的勃兴……

——马克垚《世界文明史》

材料三 中世纪、文艺复兴以及宗教改革时期的思想家都认为过去的知识是最可靠的智慧源泉;而18世纪的思想家却不盲从古代权威,决心依靠他们自己的才智领悟知识,他们以“大胆求知”为座右铭,强调科学的自主性和思想的自由活动。他们的共同出发点是承认无知,都会说“我们不知道那里有什么”。于是,他们都觉得有走出去,寻找新发现的必要。

——摘编自赫拉利《人类简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古希腊人文精神主要特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二概括“个人主义的伦理观”的核心内涵,并指出其意义。

(3)根据材料三,18世纪的欧洲思想家看待知识的观念发生了怎样的变化?结合所学知识说明18世纪思想家“新发现”的历史作用。

【推荐3】纵观西方社会的历史,关于人的思考不断发展。阅读以下材料,回答相应问题。

材料一 公元前5世纪是古代希腊社会空前繁荣的时代。这为人们思想的解放开辟了广阔的途径,使人们能够站在新的高度,在理论思维领域里,对人类自身的力量,对人在自然界和神灵面前的地位,对现存的法律、制度和道德规范等进行新的探索,从而把人本思想从初期形态推进到一个较为系统化和理论化的新阶段。对人本思想的发展做出贡献的应首推智者学派。智者学派的代表人物普罗塔戈拉突破了自然哲学的框架,提出了他的名言:“人是万物的尺度,是存在者的尺度,也是不存在者不存在的尺度。”

——李丽《古希腊人本思想的表现及其历史演变》

材料二 自从路德说出了人们必须用《圣经》本身或用理性的论据来反驳他的教义这句话以后,人类的理性才被授予解释《圣经》的权利,而且这理性在一切宗教领域中才被认为是最高裁判者。

——H.海涅《德国宗教和哲学的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古希腊“人本思想”形成的背景。

(2)结合材料二和所学知识,指出路德关于个人信仰的基本主张。分析“这理性在一切宗教领域中才被认为是最高裁判者”所产生的历史作用。