材料一大家知道,文艺复兴挣脱了神的统治,确立了人的尊严。但是那时的教会势力仍很强大,人们是不敢公开提出反对基督教、否定上帝的口号的。所以马克思说,人们只能“战战兢兢地请出古代的幽灵”,来为自己壮胆,也就是“借古喻今”的意思。

——《叶廷芳:18世纪欧洲文化思潮中的“中国风”》

材料二在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状。试图获得更多的经济、政治、文化地位。呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生与发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料三中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为主的人文启蒙运动,那么中国的启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动……中国启蒙运动是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

(1)结合所学知识,分析材料中“借古喻今”的含义及文艺复兴采取这种态度的原因。

(2)根据材料二,概括百家争鸣产生的历史背景。并指出古代中国的百家争鸣和近代西方的文艺复兴运动承担的相同历史使命。

(3)据材料三,概括中国近代启蒙运动的特点,并指出导致这一特点的主要原因。

(4)综合上述材料,谈谈你对思想文化嬗变的认识

相似题推荐

材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如? ”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·颜渊》

“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪避之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

—--《汉书·董仲舒传》

材料二 “孔学则严等差,贵秩序,而措而施之者,归结于君权。……于帝王驭民,最为合适,故霸者窃取而利用之以宰制天下”“儒教之最缺点者,在专为君说法,而不为民说法”。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势》

材料三 人之是非,初无定质。……咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——李贽《藏书》

李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在极小的限度之内,人的廉洁和诚信,也只能长为灌木,不能形成丛林。

——黄仁宇《万历十五年》

回答:

(1)根据材料一,概括孔子与董仲舒的思想主张,并结合所学知识分析儒学为何能在西汉取得独尊地位?

(2)根据材料二,归纳梁启超的观点,并结合宋明理学史实列加以说明。

(3)根据材料三并结合所学知识指出李贽的思想跟文艺复兴在“个人理智上的自由”方面有何相似之处?二者在促进社会转型方面起的作用有何不同?指出导致这种不同的经济根源。

近年来,流行以“文化自觉”的角度研究历史。所谓“文化自觉”,是指生活在一定文化历史圈子的人对自身文化有自知之明,是文化的自我觉醒,自我反省,自我创建,以及对他人文明的反思。

阅读材料,完成下列要求。

材料一 有学者认为,公元前800年至公元前200年之间,尤其是公元前600年至公元前300年间,是人类文明的“轴心时代”,是人类文明精神的重大突破时期,也是文化觉醒的时代。

材料二 “文化觉醒”理论为解读近代中国文化提供了新视角新思路。……“1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

请回答:

(1)结合古代中国与古代欧洲的史实,从思想的角度分析材料一中“文化觉醒”的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,回答1840年以来到甲午战败前,中国产生了哪些“先觉者”?结合史实分析他们被称为“先觉者”的原因。

材料 孔子为了振衰起敝,他想走政治改良的道路,主张复兴周礼,举纳贤才,吸收平民参与政权,使社会回到君子与小人各安其分的局面。这一思想反映在教育上,就以培养能够实现其政治理想的贤才,造就能“弘道”的君子为目标。在孔子看来,实现仁道政治的基础和关键是要靠那些具有仁德思想和才干的人才,教育就是培养从政人才,以道治国安邦。孔子所提倡的“举贤才”“学而优则仕”的观点,对于当时的世袭制度,具有一定的批判作用。

苏格拉底对当时的暴力统治深感不满,他的政治理想是社会正义和国家强盛。 在苏格拉底看来,教育也是政治,教人也是从政,教育的目的是培养更多的从政人才。 他认为人们应当为“有专门知识的人的意见所支配和左右”,应敬畏有专门知识的人更甚于敬畏其他所有人,是非问题上,只能“站在专家一边”。苏格拉底花费了大量时间和心血用于教育,培养懂得怎样统治的专门人才。苏格拉底的理论又是后来柏拉图的哲学治国论的思想渊源。

——摘编自王金娟《孔子和苏格拉底教育思想的比较》

(1)根据材料,概括孔子与苏格拉底教育思想的不同,并结合所学知识分析产生不同的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析孔子与苏格拉底教育思想的影响。

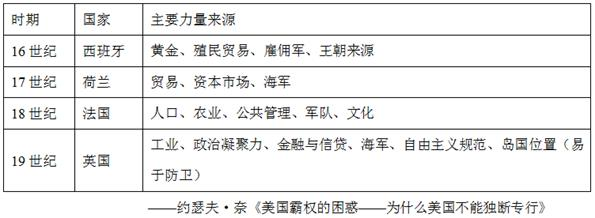

材料一 《近代以来世界强国的力量来源》

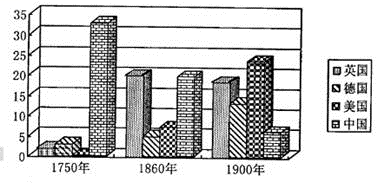

材料二 世界制造业产量的相对份额(1750—1900年)

——资料来源:美保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)根据材料一,按照力量来源对上述强国进行分类并说明理由。简要分析18世纪法国的文化如何成为力量来源。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初美德工业迅速崛起的共同原因有哪些?分析明清以来(鸦片战争前)中国制造业日益衰退的原因。

“现代化是指人类社会自工业革命以来经历的一场巨大的历史变革过程。它以工业化为推动力,导致传统的农业社会向工业社会转变,并引发整个经济领域以及政治和思想文化等方面发生深刻的变化。……现代化的世界进程是人类文明形态的重大飞跃,也是人类社会从分散的地域性历史向整体的世界历史发展的转折。”

——摘自《高中历史》拓展型教材 华东师范大学出版社

请回答:

(1)现代化最早发端于哪国?现代化的进程是如何逐步向全球扩展的?

(2)各国在探索现代化道路中各具特色,20世纪现代化探索模式呈现多样性特点,试举一例并加以简要说明。

(3) 试举18世纪以来,西欧在经济、政治、思想文化等领域顺应现代化潮流而发生的重大史实各一例,并分别加以说明。

材料一

| 思想家 | 主要思想 |

| 孟德斯鸠(1689—1755) | 主张把国家权力分为立法、行政、司法三种,分别由议会、君主、法院三家掌握,各自独立,相互牵制,彼此平衡,以维系国家的统一 |

| 伏尔泰1694—1778) | 倡导人人平等、信仰自由和民主政治,认为最好的政治形式就是英国式的开明君主政治 |

| 卢梭(1712—1778) | 认为人民应当推翻暴君,重建符合人民利益的契约,创立民主共和国,国家的最高权力属于人民 |

(1)根据材料一,分别指出西方启蒙思想的基本主张。这表明西方人文主义思想发展到了怎样的新高度?

材料二 它在人类历史上第一次以国家的名义宣布人民的权利为神圣不可侵犯的。……马克思称它是“第一个人权宣言”……

材料三 对于体现资本主义生产关系的契约,法典给予了特别的重视,规定了一系列保障契约自由和契约法律效力的条约。……如恩格斯所说,这部法典“总括了革命的全部法规,在法律上承认了整个这种完全改变了的秩序”是一部“典型的资产阶级社会的法典”。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史近代史编》上

(2)结合所学知识,指出材料二中的“第一个人权宣言”是哪一份文献并说明判断的理由。指出材料三中“典型的资产阶级社会的法典”是哪一份文献并简述其颁布的意义。

材料一 相传孔子晚年对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理,后来这些文献成为儒家的经典,对夏、商、西周的文化传承作出了重要贡献。

——部编版《中外史纲要》上

材料二 文艺复兴,“复兴"的原意为“再生”。文艺复兴时期的部分意大利学者认为自己处于一个新时代的开端,这个新的时代会越过中世纪,直接延续古代的文化传统,古典文化将迎来再生。

——部编版《中外史纲要》下

材料三 《新青年》阐述了新文化运动的主张:要拥护“德先生”,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护“赛先生”,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护“德先生"又要拥护"赛先生",便不得不反对国粹和旧文学。新文化运动主张以白话文作为新文学的语言,得到广泛响应。

——部编版《中外史纲要》上

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简述孔子对中华文明的传承做出的贡献。

(2)根据材料二、三,并结合所学知识,指出文艺复兴和新文化运动对待传统文化态度的差异,并分析其原因。

【推荐2】阅读材料,回答问题。

材料一

材料二法国启蒙运动的代表人物及主张

| 人物 | 思想主张 |

| 伏尔泰 | 抨击教会和专制,倡导君主立宪;提倡天赋人权,法律面前人人平等 |

| 孟德斯鸠 | 提出三权分立学说;认为法律就是理性的体现 |

| 卢梭 | 提倡“社会契约论”和“人民主权说”,主张建立民主共和国 |

(1)根据图中美术作品的特征,判断它们产生的历史时期及其反映的主流思想。指出它们的作者和康有为宣传思想文化手段的相似之处,分析产生这种相似之处的共同因素。

(2)据材料二,概括指出法国启蒙思想家思想主张的相同点。他们的思想主张体现了怎样的时代潮流?

材料一

众所周知,佛罗伦萨和热那亚是欧洲首先制造金币的两个国家,而意大利拥有货币,既与这两个城市共和国的贸易出超,要求有一个比较稳定和标准的货币有关,亦与他们掌握了古罗马世代相传的铸币技术有关.……意大利地处地中海航线的中心,在哥伦布发现新大陆之前,地中海一直是东西方联系的纽带.……意大利在9世纪时,在稍多于30万平方公里的土地上有几百座城市。意大利人的经商活动遍及西欧北欧、近东诸国,马可•波罗还到了中国。到13世纪时,意大利已不仅经营工业和商业,还经营银行业

——张椿年《文艺复兴的历史背景》

(1)根据材料概括意大利首先发生文艺复兴的原因。

材料二

文艺复兴恢复了理性尊严和思索的价值。虽然文艺复兴在哲学上成就不大,但是它摧毁了僵化死板的经院哲学体系,提倡科学方法和科学实验,提出“知识就是力量”,开创了探索人和现实世界的新风气。人们坚信自己的眼睛和自己的头脑,相信实验和经验才是可靠的知识来源,这种求是态度、这种思维方式、这种科学方法为17、18及19世纪的自然科学的大发展打下了坚实的基础。

——尹虹《略论欧洲文艺复兴的历史作用》

(2)依据材料并结合所学知识,分析欧洲文艺复兴的历史作用

(1)“师夷长技以制夷”出自哪本著作?主张维新变法的代表人物是谁?

(2)为“追求民主共和”,孙中山领导了什么革命?这次革命的指导思想是什么?

(3)“提倡民主和科学”是哪一运动的核心内容?宣传这一思想的主要刊物是什么?这一运动有何局限性?

(4)最早在中国传播马克思主义的是谁?写出一篇他发表的宣传马克思主义的文章。

材料

中华文明是在一个相对封闭和较大的范围内展开的,便于将不同民族的势力和文化加以吸纳与整合。而且中华文明本身形成了完整和相互关联的整体,那些对中华文明构成威胁的文明,最终还是被这规模巨大的文明整体所吸收同化。再从内部来考察,与祖先崇拜相关,以家庭和宗族为基本单位的社会模式,发挥着协调关系、维系国家、延续文明的作用。还有中华文明中强烈的爱国精神和民族气节,能够迸发出巨大的力量,维护国家生存和延续文明的发展。而“自强不息”和“厚德载物”的精神,则使这个文明既有刚性又有韧性,兼容各种不同的文明。此外,不容忽视的是中华文明的一个重要载体和标志,即汉字所发挥的作用,汉字可以成为各方言区的人群和各民族用来交际的共同工具,从而增强了中华民族的凝聚力。从19世纪中叶开始的,随着西方列强的扩张,西方文明与我国传统文明发生激烈的冲撞和交流。当国人在国家民族面临生死存亡的关头,面对文明的抉择和转型时,无论在认识上,还是在情感上,都经历了一个复杂、痛苦的矛盾、斗争过程。然而,在世界文明的冲突和交流中,传统文明绝不会因某些人的激赏自傲而原封不动地保留下来,也不会因某些人的鄙视自卑而割断其血肉联系。因此中国人开始自觉继承优秀传统文明和积极吸收世界一切优秀文明。中华文明经过百年艰苦卓绝的奋斗,实现了向近代工业文明的转型,走向了世界。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华文明保持连续不断的原因,并简要分析中华文明的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要分析西方文明的冲击对中华文明向近代工业文明转型的影响,并指出我们应当以什么态度对待中华传统文明。

材料 林则徐(1785-1850年),清朝政治家、民族英雄。1842年到1845年,在新疆度过了三年多的遣戍生活。1843年,他主动地向伊犁将军布彦泰提出捐资募民重新开办因缺水而荒弃的八旗兵兵屯的阿齐乌苏,得到采纳。于是,组织当地民众,修建龙口水利工程,开垦阿齐乌苏废地。垦荒成效大,得地三棵树、红柳湾33350亩,阿勒卜斯161000亩,并助推新疆各地出现垦荒新高潮。1845年,林则徐勘察南疆垦地。据记载他在“库车、阿克苏、乌什、叶尔羌、和阗、喀什噶尔伊拉里克、喀喇沙尔,凡垦地689718亩”,这在清代新疆屯垦史上前所未有。林则徐在新疆各地勘荒时,倡导开浚水源,兴修水利。如大力推广坎儿井。此外,他密切关注沙俄向西北地区的侵略,向布彦泰提出“改屯兵为操防”“合兵农而一之”的建议,即把“屯田”和“备边”更好地结合起来,以御外侮,这一思想后被左宗棠吸纳。林则徐的举措为新疆当地的经济、文化的发展和边防的巩固做出了积极的贡献。

——据张洁《林则徐在新疆的历史功绩》等

请回答:

(1)根据材料,概括林则徐在新疆建设和边防的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析林则徐对新疆贡献的影响。