材料一 自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开。设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载“凡市。以日中击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。”

一一韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

材料二 有人说,欣赏《清明上河图》“恍然如入汴京(东京) ,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳”。

——《石渠宝笈三篇》

材料三 明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇商业繁荣,人口密集,有的多达数万人。

一一范文澜《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,概括春秋战国至隋唐时期“市”的特点。

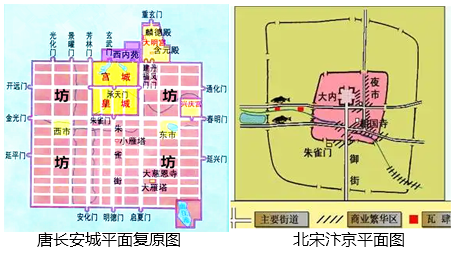

(2)据材料二结合所学知识分析宋代的“市”与前代相比发生了哪些变化?

(3)据材料三结合所学知识,指出明清时期商业发展呈现了哪些新特点?

相似题推荐

材料一

材料二 苏州“东北半城皆居织户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富……“机户出资,机工出力,机工受值。”

材料三 “农为天下之本务,而工贾皆其末也……唯在平日留心劝导,使民知本收为贵。”

——清雍正帝

清乾隆年间规定:“凡有片造双桅五百石以上违式船只出海者,不论官兵民人,具发边卫充军。”

徐州古丰县,有村曰朱陈……机梭声札札,牛驴走纭……。女汲涧中水,男采山上薪。家家守村业,头白不出门。”

——白居易《朱陈村》

(1)根据材料一并结合所学知识,从城市布局、商业活动、城市功能三个方面分析两个城市有了哪些变化?

(2)材料二表明,苏州丝织业出现了新的生产关系和经济因素,指的是什么?从材料三可以看出,其成长会受到哪些因素的制约?

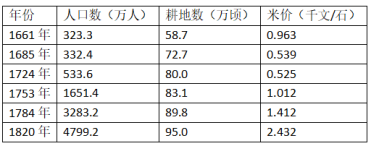

材料一 清代某地区农业生产情况统计表(部分)

——摘编自龚胜生《清代两湖农业地理》

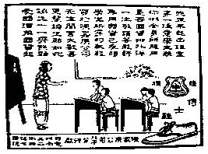

材料二 民国时期一则国产欧式女鞋的宣传广告

| 注释:图中的女鞋广告语为 先生早起出讲堂,第一注意学生装。 你们全身所服用,是否国货抑外洋。 一生敬谨答教师,专用国货已多时。 学生所穿的靴鞋,买于陈嘉庚公司。 (陈嘉庚是民国时期著名民族资本家) 先生闻言大欢喜,更望诸生都如此。 诸生一一齐点头,爱国须用国货起。 |  |

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该地区物价的变动趋势和变动的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明该广告所倡导的消费观念并分析其影响。

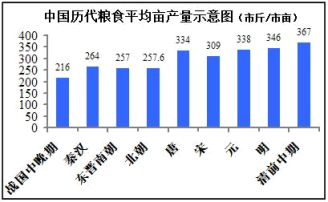

材料一 从图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二 在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。