阅读材料,完成下列要求。

材料一全球化经历了3个伟大的时代:“全球化1.0”主要是国家间融合和全球化,开始于1492年哥伦布发现“新大陆”之时,持续到1800年前后,是劳动力推动着这一阶段的全球化进程,这期间世界从大变为中等。

“全球化2.0”是公司之间的融合,从1800年一直到2000年,各种硬件的发明和革新成为这次全球化的主要推动力——从蒸汽船、铁路到电话和计算机的普及,这期间因大箫条和两次世界大战而被迫中断,世界从中等变小。

而在“全球化3.0”中,个人成为了主角,肤色或东西方的文化差异不再是合作或竞争的障碍。软件的不断创新,网络的普及,让世界各地包括中国和印度的人们可以通过因特网轻松实现自己的社会分工,世界变平了,从小缩成了微小。

——摘编自托马斯·弗里德曼《世界是平的:21世纪简史》

材料二很少有人、团体或政府反对全球化本身。他们反对的是全球化的悬殊差异。第一,全球化的好处和机会仍然高度集中于少数国家,在这些国家内的分布也不平衡。第二,最近几十年出现了一种不平衡现象:成功地制定了促进全球市场扩展的有力规则并予以良好实施,而对同样正确的社会目标,无论是劳工标准,还是环境、人权或者减少贫穷的支持却落在后面。

——安南《我们:联合国人民》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“全球化3.0”阶段与前两阶段在主体和推动力上有何不同?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括人们反对全球化的原因。据材料二指出有利于促进全球市场扩展的因素,并结合20世纪90年代国际贸易体系的发展加以说明。

相似题推荐

材料一 哥伦布大交换:植物、动物、和人

1492年 | 哥伦布到达新大陆,生物交流开始 |

1493年 | 哥伦布把甘蔗带到美洲 |

16世纪初 | 马和牛被引进到新大陆 |

1510年 | 西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力 |

1555年 | 中国出现最早的玉米种植记录 |

16世纪70年代 | 巴西成为主要的奴隶输入地 |

16世纪80年代 | 巴西成为世界最重要的蔗糖产地 |

18世纪初 | 咖啡风靡欧洲和中东,巴西和印度尼西亚开始生产咖啡 |

——摘编自菲利普 费尔南德兹一阿迈斯托著《世界一部历史》

材料二 十六世纪,原产美洲的农作物玉米传入中国。相比中国传统的稻、麦等粮食作物, 玉米对于环境的适应性强,抗灾能力强,“但得薄土,即可播种” “虽山巅可植,不滋水而生” “盘根极深,西南山陡绝之地最宜”。在清代生产技术下,玉米亩产可增加10%左右。从十六世纪到十九世纪,玉米种植带动了遍布全国的开垦陡峻山岭的过程移民蜂拥进入了南部中国的浙江西北山区、皖南、云南、广西和贵州的山地。这些地区的,甚至最南部的开化、广南和普洱三府中,曾以疟疾流行文明的原始森林,在道光三十年(1850年)前已被湖南、湖北、四川和贵州的移民砍伐殆尽。

——摘编自陈亚平《玉米与明清的移民开发》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括哥伦布大交换的特点,并简评哥伦布大交换的历史现象。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析玉米传入中国所带来的变化。

材料一

材料二 汉朝与罗马帝国交往主要路线图

材料三 美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——《马克思恩格斯文集》第二卷

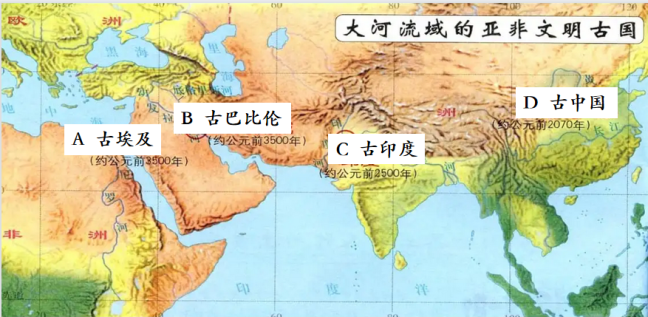

(1)根据材料一,指出古代世界文明发展的特征并分析其成因

(2)根据材料二并结合所学,简述汉朝与罗马帝国交往概况并分析其影响。

(3)根据材料三,分析新航路开辟影响。

材料一 中国古代货币简表

发展阶段 | 时间 | 标志 |

由杂乱形状向规范形状的演变 | 秦代 | 秦统一使用圆形方孔钱 |

由地方铸币向中央铸币的演变 | 汉武帝时 | 中央统一铸造五铢钱 |

由文书重量向通宝、元宝演变 | 唐高祖时 | 统一铸造“开元通宝”钱 |

由金属铸币向纸币交子的演变 | 宋代 | 纸币交子在四川地区诞生 |

材料二 中国获得了世界白银供给的一个相当巨大的份额。彼埃尔·肖努曾估计,美洲白银的1/3以上最终流中国;魏斐德估计,约有一半的美洲白银落户中国;梁方仲认为,约占世界银产量15%的日本白银,也几乎全部进入中国。如果我们接受巴雷特提供的数据,即从1493年到1800年,全世界约85%的白银都产自美洲,那么世界白银产量的43%至57%可能都留在了中国。在众多版本中,Von Glahn的估计最为低调,他认为从16世纪中期到17世纪中期,流入中国的白银占世界产量的三十分之一。相比而言,弗兰克关于中国获得世界银产量的一半的估计或许更接近真实情况。

——据高程《海外白银的输入与晚明中国商人阶层的兴起》

材料三 中国近代史上,作为主要货币的白银发生了两次持续时间长、流动数量大的外流现象。第一次发生在19世纪末……第二次发生在罗斯福新政时期,来自西部产银州的议员集团提出了意在提高银价的《1934年购银法》……其所造成的国际银价飞涨,给中国这样的银本位国家带来了灾难性的财政危机。

——《中国近代史两次白银外流的比照》

(1)据材料一和结合所学知识,分别说明秦、宋两代货币演变的背景。(并指出历史学习方法中如何阐述事件背景的方法)

(2)根据材料一,明朝中国的白银供给主要来源于哪里?分析这种现象出现的历史背景。

(3)请分析19世纪末中国白银外流剧增的原因有哪些?为应对第二次白银外流危机,南京国民政府采取了什么措施?罗斯福在货币领域应对经济大危机的措施是什么?

材料一 1601年,伊丽沙白女王命令将以前各项救济法令编纂补充成法典颁布,后世称为《伊丽莎白济贫法》,以行政救济和收容来缓解圈地运动引发的贫困等问题。该法总结了都铎王朝100多年来处理贫困、流浪、失业等问题的立法内容,正式确立了政府救济穷人的责任……通过教会组织设立贫民监督官和教区济贫委员会,建立贫民教养院、贫民习艺所,组织贫民和孤儿习艺所等措施开展救济。

随着工业革命的发展,自由放任理论认为对贫困劳工不宜帮扶过多。为迫使数贫民走上工作岗位,1834年的《新济贫法》,实行苦役制度,强迫救济对象参与劳动。……两极分化和贫困问题及其所导致的秩序和法治等社会问题也日益严重……英国政府十八世纪末十九世纪中叶期间,终于进行了诸如议会和选举权等一系列的变革,才最终缓解了矛盾。

由于经济危机与二战的打击,英国越发走向“贫困之路”。1942年,英国颁布《贝弗里奇报告》,指出摆脱“贫困之路”方案,通过社会保险并根据家庭需要进行双重收入再分配;并着力形成一个以凯恩新思想为指导的福利体系……先后通过了家庭补助法、国民保险法、工业妨害保险法、国民健康服务法和国民救助法等五大法案,加上此前已颁行的国民住宅法、劳动交换法、职业训练法等,构成世界上堪称楷模的社会安全制度,号称对每个国民从摇篮到坟墓均予以保障。

——摘编自《英国史上济贫法及其局限》等

材料二 从1978年到2019年,我国农村贫困发生率下降了96.9%,农村绝对贫困人口减少7.6449亿人,超过世界同期减贫人口的70%,成功实现了世界上最大规模的贫困人口脱贫。显然,中国扶贫模式的探索与改革开放以来的宏观经济发展进程相一致:

1978年家庭联产承包责任制的推行,在短期内取得了一定的扶贫减贫成效,之后经历了“大水漫灌”的普遍救济式扶贫到区别对待的区域开发式扶贫,再到精准扶贫和精准脱贫,最终确立了发展式扶贫。

中国的扶贫模式是一种基于“共同富裕”和“全面实现小康社会”的国家目标,而不是西方为赢得选举而安抚选民的功利手段;是一种旨在帮助贫困人口形成致富能力的发展意义上的分配制度,而不是西方“托底式”的功利性社会救济。中国的贫困治理用事实证明了社会主义制度在福利分配方面的政治优势,有力挑战了西方传统的福利国家理论,也为发展中国家提供了具有参考性的方案。

——摘编自《中国贫困治理的世界贡献及世界意义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析英国重视贫困治理的原因,并概括其应对措施的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国扶贫事业取得巨大成就的原因,并分析中国新时代贫困治理模式的意义。

材料一 1840~1871年是德国农村人口流动的高潮期。随着工业化的兴起,农村人口愿意到居住地附近的城市活动,其职业也纷纷从农业转入城市的工业及服务业。农民的就业和城市化相互促进,来自农村的人口为城市化提供了大批劳动力,城市也供给他们更多的就业机会。

——摘编自方家、张士昌《近代德国国内人口变迁析论》

材料二 19世纪以后,美国领土的大举西扩需要大量劳动力的西移,而东部众多的穷苦人民和种植园园主以及国外移民构成了美国西进运动的主要力量。在西部发现的黄金、石油等资源为大批淘金者向西迁移提供了历史契机,并且直接带动了当地交通运输业和商业等行业的兴起和发展。人口的迁移带来了西部城市的兴起和经济的繁荣,不仅形成像圣迭戈、洛杉矶、旧金山、西雅图这样的地区中心城市,而且产生了城市发展的倍增效应。

——摘编自辜胜阻等《美国西部开发中的人口迁移及城镇化及其借鉴》

(1)根据材料一,概括1840至1871年间德国人口迁移的基本特点。

(2)根据材料二,指出与德国相比,19世纪美国人口迁移的不同之处,结合所学知识分析其原因。

材料一 从贞观年间开始,日本派出的遣唐使有13次之多,……著名的大化改新,就是由留学唐朝回国的人策动的。……贞观时,古印度一再遣使唐朝。送来郁金香、菩提树,唐太宗派人到古印度学习甘蔗制糖。中国创立的十进位记数法推动了古印度数学的发展。

——摘自《中国古代史》

材料二 波斯商人……贩卖珠宝、香料及西域、南洋一带的土特产。中国的丝绸、瓷器、纸张等大量运往波斯销售。……651年大食遣使和唐朝通好。大食商人频繁往来于亚欧之间,不少人定居唐朝,其宗教、信仰、风俗习惯等都受到唐政府尊重。

——摘自《中学历史教材全解》

(1)依据材料一和材料二,概括唐朝对外交往的特点。结合所学知识,分析唐朝对外交往频繁的原因。

材料三 1793年乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盛,无所不有,原不藉外来货物以通有无。特固天朝所产茶叶、瓷器、丝巾乃西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,使得日用有资,并沾余润。”

——粱廷楠《奥海关志》卷13

(2)结合当时世界发展潮流,分析材料三反映的清政府外交政策给中国社会发展带来的影响。

材料四 英国东印度公司创立于1600年,获得了英国皇家给予的贸易特权。19世纪初,贸易垄断权被逐渐取消,1858年,英国取消东印度公司。

十三行是1685年清朝在广州设立的外贸商行,依靠政府给予的特权垄断海外贸易。1842年,贸易特权被取消,1856年,十三行毁于大火。

(3)据材料四,东印度公司和十三行这两个外贸公司都在19世纪中期消失,为什么?请结合所学的知识说明。

【推荐1】科技的发展状况与国家的政治、经济、思想等息息相关。古今中外,科技的发展极大地推动着社会的进步。阅读下列材料,完成下列要求。

材料一英国学者李约瑟在其著作<科学技术史》说:但是他们固然没有把个人于社会分开,也没有把社会与整个自然界分开,可是他们向来主张,研究人类的唯一适当对象就是人本身。因此,在整个中国历史上,儒家反对对自然进行科学的研究,并反对对技术做科学的解释和推广。

材料二科学革命是西方文明的独特产物。……一个原因在于文艺复兴时期的人文主义的学术成就。学者和艺术家可以接近的不仅有柏拉图和亚里士多德,还有欧几里得和阿基里的,…….匠人与学者间的鸿沟被缩小,匠人不再受鄙视。

——斯塔夫里阿斯诺《全球通史》

材料三从严格意义上说,人类历史经历了三次科技革命,即以英国机械师瓦特对蒸汽机的改良而开启了真正意义上的第一次工业革命,使人类进入到“工业制造时代”、“火车时代”、“汽船时代”;……第二次科技革命在新能源、新的交通、通讯方面取得了重大进步,使人类文明进程进一步加快;……而今天,从第一台计算机的发明运用到互联网的构建,人类进入信息时代

——百度百科

(1)依据材料一概括指出中国古代科技发展不足之处,结合所学知识分析造成中国古代科技这一不足的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出近代科技发展的原因

(3)依据材料三,运用所学知识,运用第二次科技革命的重大成果史实来说明它怎样“使人类文明进程进一步加快”?

(4)综合以上三段材料,谈谈你对科技与人类文明的认识。

法国思想家托克维尔在19世纪30年代考察了工业革命中的英国城市曼彻斯特后,留下精彩评论:“这些巨大的建筑物,高耸于人们的住 所之上,隔绝了空气和阳光;它们像不散的浓雾一样包裹着着人们。城市的这 一边住的是奴隶,那一边住的是老爷;那一边属于富裕的少数人,这一边属于贫穷的绝大多数人……这里人性获得了最为充分也最为野蛮的发展;这里创造了文明的奇迹,文明之人却几 乎沦为野蛮人的境地。从这里肮脏的下水道里却流出了足赤的黄金”。

(1)材料中的“奴隶”和“ 老爷”分别喻指什么?

(2)从材料看,托克维尔运用了哪些视角来观察英国工业革命的?

(3)结合材料,谈谈你对工业革命的认识。

材料一 1841—1846年间,英国在通向自由贸易的道路上迈出了一大步,600多种关税被取消,另外1000多种商品的关税被降低。1860年,英法两国签署《科布登—谢瓦利埃条约》,规定英国废除对法国白酒的歧视,作为交换,法国为英国制造品提供更广阔的市场。航海条例、木材关税的取消,连同废除谷物关税,这对欧洲出口迅速产生了刺激增长的作用。继英国率先降低关税之后。在随后的1/4世纪时间里,法国、德国、意大利以及其他国家相继直接和通过双边协议降低关税。

——摘编自(美)查尔斯.P.金德尔伯格《世界经济霸权:1500—1990》

材料二 19世纪末20世纪初,随着生产力的发展和生产社会化程度的提高,单个资本的积聚已无法满足社会化大生产的需要……伴随着市场日趋成熟化,企业规模分散、盲目竞争问题十分突出,大公司开始追求规模效益,以适应过度竞争产品的价格战和成本战。因此以扩大企业规模为直接目的的横向兼并(即生产同类产品的企业之间兼并)成为第一次兼并浪潮的主要形式。……第一次兼并浪潮的重要结果,是家族企业开始向现代股份公司演变,各种全美国字头的公司纷纷兴起,造就出了像美国钢铁公司、全美烟草公司、美国糖业公司、美国橡胶公司等这样的现代大型股份公司。大公司的出现使美国工业具备了现代工业结构,完成了工业集中化过程。

——摘编自李肃、周放生等《美国五次企业兼并浪潮及启示》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括英国推行自由贸易政策的背景及其影响。

(2)据材料二概括工业生产组织形式发生的变化,并分析现代大型股份公司产生的原因。

| 年代 | 科技发明 (件) | 中国 | 世界其他国家 | ||

| 件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元1~400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元401~1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元1001~1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元1501~1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

——根据《自然科学大事年表》统计

材料二从广义说,我们可以说,在公元前3世纪至公元15世纪之间,中国比欧洲的科学技术(除了希腊光辉灿烂的理论建设高潮之外)要进步得多,但是从文艺复兴以后,欧洲的科学就开始占领先地位了。确实,到了伽利略时代,可以说科学发明的技术本身被发现了,其结果就产生了现代科学的统一世界,科学为全人类所公有。—李约瑟《中国:发明与发现的摇篮》

材料三 马克思说:“社会的劳动生产力,首先是科学的力量。”

|  |  |

| 蒸汽机车 | 电灯 | 第一台计算机 |

材料四 根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的最新调查显示,截至2009年12月底,我国手机网民规模达到2.33亿,占网民总数的60.8%。其中,网瘾青少年更多地尝试过使用手机上网。在使用手机上网的青少年网民中,网瘾青少年比例为16.2%,他们平均每天手机上网时间都超过半小时。在使用手机“玩网络游戏”和“玩单机游戏”方面,网瘾青少年的比例也远高于非网瘾青少年。

请回答:

(1)材料一反映了我国古代科技发展的什么趋势?根据材料二结合所学知识,举两个典型例子说明“公元前3世纪至公元15世纪之间,中国比欧洲的科学技术要进步得多”。

(2)根据材料三,说明近代以来人类社会经历了三次生产力发展的飞跃,分别开辟了哪三个历史时代?

(3)材料四涉及到的手机是第几次工业(科技)革命的成果?互联网又最早出现于哪一国家?综合上述材料你能得出什么认识?

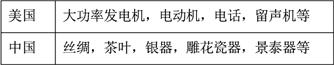

表 1 1876 年美国费城世界博览会

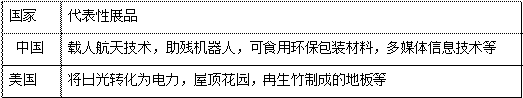

表 2 2010 年中国上海世界博览会

比较表 1、表 2,提取有关中美科技发展的信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 “大约在1660——1789年,西欧专制主义盛行,欧洲智力和文化的历史也经历了中世纪以来最重大的变化。”

——《西方文明史》

材料二 我们发觉自己处在这样一个世界里……充满了流线型汽车、有轨电车和飞机……这世界是有史以来唯一的一种经济统治——工业文明的统治的一部分;它不但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享。甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出推动“欧洲智力和文化的历史”发生重大变化的科技因素,并分析这种变化对欧洲文明发展的影响。

(2)据材料二和所学知识,简要说明19世纪晚期西方工业生产发生了哪些根本性变化?这些变化对人类生活产生了怎样的影响?