【历史——选修3:20世纪的战争与和平】

材料十月革命后,布尔什维克党人主张跟德国签订合约,部分原因是要在俄国赢得大众的赞同,另外则是因为他们认为,这场战争是资本主义国家和帝国主义国家之间的斗争,应该使他们彼此消耗力量与受到破坏。这样是符合社会主义的利益的。

对德国人来说,十月革命后,苏维埃俄国与其签订的《布列斯特-利托夫斯克条约》反映了他们在第一次世界大战期间取得的最大成功。德国实现了从敌对状态开始时便提出的某些战争目标。德国人不仅使俄国中立化,而且如今还通过设置在新独立国家首脑地位的傀儡而控制了东欧。一定数量的德国部队留在东线来维持这些新作出的安排,但这时已经不再是两线作战了。大批德军已经从东线调往西线。从1916年8月起,以兴登堡和鲁登道夫为首的德国统帅部准备在法国集中进行最后的打击,以便在1918年结束战争。

——摘编自(美)帕尔默《现代世界史》

(1)根据材料,概括苏、德两国有关“布列斯特和约”的不同看法。

(2)根据材料并结合所学知识,简述十月革命对一战进程产生的影响。

相似题推荐

【推荐1】材料 堑壕期刊和部队杂志是西线基层部队自办的出版物,其内容、立场和视角与官方出版物多有不同,英军、法军、美军和德军都有出版。堑壕期刊由陆军的步兵、炮兵、工兵等部队自办,部队杂志则由医院或医疗船、战俘营以及救世军、“士兵妻子与母亲联盟”等民间组织自办。二者主要刊登诗歌、绘画、短篇小说、笑话、戏剧和文章,绝大多数作者使用匿名或者化名,此外还有一些商品的广告。这些内容直接来自于或服务于前线官兵,收藏了官方档案所忽略的战地生活与战斗的信息。

——贾珺《一战西线老兵记忆的两种研究路径:从新军事史到军事环境史》

(1)根据材料,概括堑壕期刊和部队杂志的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析堑壕期刊和部队杂志的作用。

人类在20世纪的前50年,以两次世界大战,认识战争与和平。中国在这50年中也完成凤凰涅磐,浴火而生。

材料一 大国的争霸可以通过多种形式和采取多种手段来进行,而战争可以说在历史上一直是多种形式和手段中最高的形式或最后的手段。然而,在漫长的岁月里,征杀战伐都是在步、骑、车、船所能达到的平面上,在当时人们力所能及的有限范围里,主要由交战双方(或各方)的军队在前线进行的。只有当资本主义发展到垄断资本主义或者说帝国主义阶段,才提供了促使这种战争演变成世界大战的社会条件和物质技术条件。前线和后方的联系的依赖关系无比密切,经济因素和精神因素的作用大大提高,武装斗争的范围、规模和烈度空前增长。于是在二十世纪,终于出现了两次世界大战这种骇人听闻的现象。

——摘编自任银睦《概论世界大战的起源和抑制因素》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出在二十世纪出现世界大战的主要原因。(不得照抄原文)

材料二 在近代中国,德国和英、日、俄等国相比,远不是对中国威胁最大的敌人。不过,由于德国败局几定,中国只有加入英法协约国一方,才可能在战后新的国际体系中赢得发言权,所以中国政府坚定不移地选择对德宣战。……首先,十几万华工通过欧洲之行,成为了具有新思想新视野的新人,对世界对中国对自身都有了新的认识,民族意识和国家观念大大加强,促进了中国社会的进步。其次,中国外交代表在巴黎和会上的挫败,成为五四运动的导火索,民族主义和世界主义兼具的五四运动,对外而言,是中国建立战后国际秩序的继续努力和再次尝试。对内来讲,启蒙了几代国人,影响了今后中国百年的思想走向。第三,大战前后,国人从憧憬兴奋到失望幻灭,使部分精英转而停止了对欧美文明的亦步亦趋,寻求另一种形式的国际化——以俄为师,这对中国后来的历史发展造成的影响,是不言自明的。

——(美)徐国琦《中国与大战:寻求新的国家认同与国际化》

(2) 根据材料二,指出中国加入协约国一方对德宣战的原因。

(3) 根据材料二并结合所学知识,说明一战“促进了中国社会进步”的表现。

材料三 1935年7月,共产国际第七次代表大会在莫斯科召开,通过了《法西斯的进攻和共产国际为工人阶级的反法西斯主义的统一而斗争的任务》的报告。会后不久,中共驻共产国际代表团草拟了《中国苏堆埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》)。并于10月1日在法国巴黎的《救国报》上全文发表。宣言的核心是停止内战,一致抗日,组织全中国统一的国防政府和全中国统一的抗日联军,这表明中国共产党的政治策略开始发生新的转变,并在社会各阶层中引起强烈的反响。

——摘编自《中固共产党历史》第一卷(1921—1949)

(4)根据材料三并结合所学知识,说明《八一宣言》发表的背景和产生的历史作用。

【推荐3】材料 1916年秋季,全球范围粮食款收,对协约国犹如雪上加霜,也给德国进行潜艇封锁战一个“绝佳机会”。恶劣的气候导致英、法、意谷物歉收。德国期望1917年的封锁会使协约国出现“粮荒”。同时,德国认为美国在1917年突然参战的可能性不大,德国可以通过与美国进行外交斡旋等方式使美国不会马上倒向协约国。由于陆军、海军、国会和舆论都一致要求使用这一“最后武器”,最后皇帝、首相也必须屈从这种意志。1917年2月1日,“无限制潜艇战”再度开始。德国战争后期穷兵黩武的行为使德国与美国等中立国的关系走到了尽头,4月6日,美国参战。

——摘编自崔俗《一战中英国对德经济战研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括德国再度实施无限制潜艇战的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析德国再度实施无限制潜艇战的影响。

材料一 在分析一战爆发的原因过程中,我们应看到军事冲突、外交斡旋、经济纠纷及爆炸性事件等因素是“历史大海表面的波峰浪谷”,而“工业革命及科技发明、近代殖民主义、民族主义浪潮、国际关系中强权法则、追求强大的心理目标”则是“大海深处那巨大的暗流”。前者对历史发展起推波助澜作用,而后者则是“酝酿一切重大历史事件,从而改变历史航向的真正原因”。

——摘编自倪乐雄《第一次世界大战起源再考》

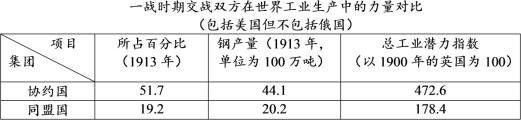

材料二

——摘编自保罗肯尼迪《大国的兴衰》

将德国全部作战兵力分为对俄国的东线和对法国的西线。……计划6个星期内取得西线胜利,3—4个月的时间结束整个战争。

——1905年德国陆军元帅施里芬

材料三 第一次世界大战对当时的中国社会所产生的影响是极为重大的,并且这种影响不是局限在某一方面,而是全方位的、多向的,这为中国旧民主主义革命转变为新民主主义革命提供了政治时机,奠定了阶级基础和思想基础。

——摘编自吴东之《中国外交史》

(1)根据材料一并结合所学知识,对作者观点加以解释。(要求:观点明确,表述完整)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析一战中同盟国战败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明第一次世界大战对中国的影响。

【推荐2】材料 堑壕期刊和部队杂志是西线基层部队自办的出版物,其内容、立场和视角与官方出版物多有不同,英军、法军、美军和德军都有出版。堑壕期刊由陆军的步兵、炮兵、工兵等部队自办,部队杂志则由医院或医疗船、战俘营以及救世军、“士兵妻子与母亲联盟”等民间组织自办。二者主要刊登诗歌、绘画、短篇小说、笑话、戏剧和文章,绝大多数作者使用匿名或者化名,此外还有一些商品的广告。这些内容直接来自于或服务于前线官兵,收藏了官方档案所忽略的战地生活与战斗的信息。

——贾珺《一战西线老兵记忆的两种研究路径:从新军事史到军事环境史》

(1)根据材料,概括堑壕期刊和部队杂志的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析堑壕期刊和部队杂志的作用。

【推荐3】阅读下列材料:

材料一温斯顿·丘吉尔针对日益临近的世界大战说:“我们不可能袖手旁观,眼睁睁地看着法国被德国吃掉。……如果英法联合一致行动,仍然无法抗击德国,那就需要另找一个伙伴

——俄国。……为了挽救英格兰,我们不惜同魔王打交道。”

——《圣彼得堡来客》

材料二丘吉尔同他的同谋者认为:“要使前俄罗斯帝国臣服,不仅是军事上远征问题,而且是世界政治问题……我们只有依靠德国的帮助才能制止俄国。”

——《丘吉尔的一生》

材料三1941年6月苏德战争爆发前,有人问丘吉尔将对苏德战争持什么态度。他说:“如果希特勒入侵地狱,我至少也要在下院发表一篇同情魔王的声明。”

——《丘吉尔的一生》

请回答:

(1)材料一、二、三的历史背景是否相同?说明判断的理由。

(2)据上述三则材料,分析丘吉尔对德态度变化的原因是什么?

(3)在材料一和三中,丘吉尔均称俄国为“魔王”,为什么?

(4)从以上材料中,可以看出丘吉尔的外交准则是什么?