阅读材料,回答问题。

材料1800年以后,美国和西欧一些国家的工业技术和军事技术迅速进步。

而与此同时,亚洲和非洲的大部分国家陷入了困境。中国的经济发展和行政管理滞后于其人口增长的速度,因而导致了民众的叛乱……日本的幕府遭遇到大名们的反叛,奥斯曼帝国的苏丹也是一样。……这些负面趋势带来的影响是,在19世纪,欧洲国家(和美国)在与亚洲和非洲的弱国打交道时,越来越多地使用武力和廉价商品。

并不是殖民主义和武力征服导致了西方的崛起,而恰恰相反——是西方的崛起(依靠技术力量)和其他地区的衰落才使得欧洲强权得以在全世界不断扩张。

——【美】杰克·戈德斯通<为什么是欧洲?——世界史视角下的西方崛起》

你是否认同作者“并不是殖民主义和武力征服导致了西方的崛起”的观点?结合所学知识,简要说明你的理由。

相似题推荐

材料一 春秋战国以来的早期中国城市,或是国家行政中心、军事中心,或是地方行政中心。位于城市中心的大多是官府衙门、宗庙祠堂。凡城内居民,都被按社会身份严格统制官府划定的里坊内,分别士庶,不令杂居。城市有特定的手工业作坊区、居民居住区、商业区等。

材料二 公元前5世纪的雅典已有各种类型的建筑,有元老院、议事厅、剧场、俱乐部、画廊、旅店、商场、作坊、体育场等。贫富居民混居在同一街区,即使是很有钱的富户,其住宅外观与贫者住屋也无大异。雅典最出色的建筑群是卫城,是当时的宗教圣地和公共活动的场所。政治首脑居住在市中心附近宽阔的林荫道两侧,不同职业者安排在不同的城市区位中。雅典的外城比雷艾夫斯港商贾云集,是当时地中海地区的国际贸易中心。

——摘编自鲍宗豪《中西方城市文明比较研究》

材料三 孟子是怎样描述他心目中的理想国图景呢?孟子在他的社会政治学说中,提出了一个重要的概念,即“王道”的理性,所谓“王”,就是高高在上而君临一切的意思,“道”是儒家学说的仁义之道。他认为:在王道统治国家的理想状态下,君主如圣人一般统治着国家,国家法制健全,政令畅通,赏罚分明,贤人辈出;赋税徭役适度,百姓丰衣足食,社会安定和谐,人民对于君主和国家发自内心地表示拥护。

——摘编自强光中的哲学《王道:孟子的“理想国”》

材料四 在《理想国》中,柏拉图把公民分成治国者、武士和劳动者三个等级,分别代表智慧、勇敢以及欲望三种品性。治国者用自己的哲学智慧和道德力量统治国家;武士们辅助治国,用忠诚与勇敢保卫国家的安全;劳动者则为全国提供物质生活资料。三个等级各司其职,各安其位。在这样的国家里,治国者明了正义之所在,按理性的指引去公正地治理国家。

——摘编自柏拉图《理想国》等

材料五 十三行是1685年清朝在广州设立的外贸商行,依靠政府给予的特权垄断海外贸易。1757年,乾隆皇帝仅留粤海关一口对外通商。1842年,十三行贸易特权被取消,1856年,十三行毁于大火。十三行是清廷实行严格管理外贸政策措施的重要组成部分,其目的在于防止中外商民自由交往。当时几乎所有亚洲、欧洲、美洲的主要国家和地区都与十三行发生过直接的贸易关系。

材料六 英国东印度公司创立于1600年,获得了英国皇家给予的贸易特权。19世纪初,贸易垄断权被逐渐取消,1858年,英国取消东印度公司。东印度公司是从政府获得贸易独占权而且拥有军队(包括舰队),在殖民地建立政府机构,对殖民地进行政治统治、经济掠夺以至于贩卖奴隶、毒品的军政经合一的殖民机构。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出古代中国与古代雅典城市的特征,并简要分析其原因。

(2)根据材料三、四并结合所学知识,指出孟子与柏拉图关于“理想国”认识的共通之处,说明两种“理想国”产生的共同的历史价值。

(3)根据材料五、六,指出英国东印度公司和广州十三行的相同之处结合材料和所学知识,分别说明广州十三行和英国东印度公司的设立对该国历史发展的影响。

材料一 在伊丽莎白女王时代,从欧洲大陆就不断地传来西班牙和葡萄牙航海家探险成功发财致富的消息。作为一个岛国,英格兰的任何一个地方距离海洋都不超过120公里,在历史的大机遇面前,英国所拥有的这一巨大的地缘优势逐渐显露。伊丽莎白敏锐地觉察到了这一点,她很快地成为英国海外贸易的积极支持者和直接参与者。伊丽莎白不仅授权商人组织贸易公司,发展海外贸易,还出资入股,向他们颁发皇家特许状,授予这些商人和冒险家种种在海外伤天害理的特权,以从中牟取红利,著名的东印度公司就是这时的产物。在这些伦敦商人精明的算计和大胆的海外冒险中,英格兰一步步走上了通向日不落帝国的道路。

——摘编自《大国崛起·英国》

材料二 甲午战争的惨败,令国人感到异常愤怒,一种强烈的民族自尊心自民间迅速传递到清廷,由是,大清被迫正式迎来庶民参政的高潮。海防、海权再次成为上下共同的目标。1906年,政务处的一份奏章里,明确出现了海权一词。而海军处也于1907年建立了。从这一年开始,海防、海军、海权、海洋,在中国社会上下都形成了一种新的认识,也正是从此时开始,中国人开始了其艰难的重入海洋之旅。

——张远方《失海500年:中国海洋大国的没落与崛起》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括当时英国成为海上强国的历史背景及晚清政府为维护海权所采取的措施。

(2)根据上述材料结合所学知识,谈谈“海权”意识增强对当代中国所具有的现实意义。

材料一 在17 世纪初期的英国东印度公司董事兼英国贸易委员会委员托马斯·孟看来,商业是高贵的职业,进行对外贸易的商人是“国家财产的管理者”。一国的富裕取决于对外贸易中获得顺差。英国没有生产金银的矿石,要增加国家的财富,使金银充裕,只有凭情发展对外贸易。“对外贸易是增加我们的财富和现金的通常手段,在这一点上我们必须时时谨守这一原则:在价值上每年卖给外国人的货物必须比我们消费他们的多。”如何保证对外贸易的出超,从而实现英国的富贵呢? 孟提出和论证了一系列措施和手段,其中包括扩大本国国内耕地面积,增加农产品的生产,即增加自然财富;发展国内的工场手工业,即增加人为财富。但孟更强调发展航运业和出口贸易,尤其主张发展殖民地贸易。他认为,出口商品如果是用本国船只运输,不仅会得到货物在本国的售价,还可以加上商业利润、保险费用和运输费用,从而使国家的收入增加。

——《论17世纪英国重商主义殖民思想的发展》

材料二 19世纪末期,张謇在大生纱厂的《厂约》上明确指出:“通州之设纱厂,为通州民生计,亦即为中国利源计。通产之棉,力韧丝长,冠绝亚洲,为日厂之所必需。花往纱来,日盛一日。捐我之产以资人,人即用资于我之货以售我。无异沥血肥虎,而袒肉以继之。利之不保,我民日贫,因于何赖。”显然与外国资本主义争夺市场,夺回利权是张謇办大生纱厂的宗冒。一般富豪则习惯于封建的剥削方式,认为购买土地和放高利贷,既稳妥又省事,而且本小利大。加上在洋纱倾销的压迫下,上海各华商纱厂都像风中残烛,摇摇欲熄,更使人们对于投资近代工业深怀戒心。所以“凡以纱厂集股告人,闻者非微笑不答,则掩耳却走”

——《张謇的实业活动》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明近代英国托马斯·孟的重商主义观点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括19世纪末期中国张謇的实业救国思想与17世纪早期英国托马斯·孟的重商主义在经济背景方面的不同之处,并说明这些不同导致的政治影响。

材料一 当1992年哥伦布发现新大陆500周年时,许多国家纷纷举行纪念活动,联合国教科文组织欲把哥伦布发现新大陆的日期作为全球节日,但最终因引起美洲印第安人后裔强烈不满和坚决反对而作罢。

材料二 到 1860 年,英国对几乎所有的货物,除 30 项外,全部免税,成为世界上第一个实行自由贸易的国家。不过,英国更汲汲于强迫其他国家实行自由贸易,向英国商品敞开大门。

——齐世荣主编《世界史·近代史》

材料三 有人在描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心地等着这些东西运到自家门口;同时如果他愿意,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆;......

请回答:

(1)材料一反映了哪一重大事件?材料中美洲印第安人后裔强烈不满和坚决反对的理由是什么?

(2)据材料一和所学知识,指出英国贸易政策变动的主要经济背景,这一政策的推行对世界市场有何影响?

(3)结合所学的知识,列举材料三中提到的“廉价和舒适的交通工具”在19世纪的前期和后期各出现了哪些?而导致这些交通工具革新的动力发明各是什么?

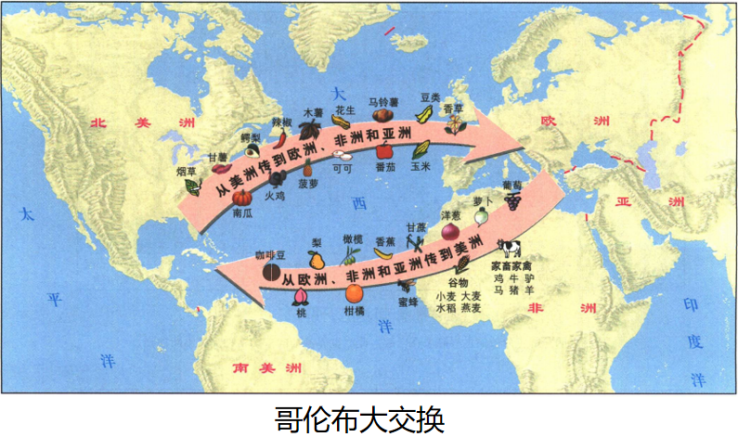

材料一 西班牙发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合给美洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……

——黄邦和《通向现代世界的500年》

材料二 美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。

——马克思《马克思恩格斯文集》

材料三 人类使用船舶作为运输工具的历史,大体经历了四个时代(见下表)。

| 时间 | 时代 | 类型 |

| 15世纪以前 | 舟筏时代 | 独木舟、筏、木板船 |

| 15世纪—19世纪中叶 | 帆船时代 | 地中海的古帆船、中国帆船 |

| 19世纪中叶—20世纪中叶 | 蒸汽机船时代 | 蒸汽机船、汽轮机船 |

| 20世纪中叶以后 | 柴油机船时代 | 柴油机船、大型远洋客船 |

——摘编自梅泉海《船舶发展史话》

(1)依据材料一,结合所学,对“哥伦布大交换”这一现象进行分析。(2)依据材料二,结合所学,概括欧洲早期殖民扩张的方式(手段)。

(3)阅读材料三,指出推动“蒸汽机船时代”和“柴油机船时代”到来的重大历史事件。结合所学,分析近代水上交通工具革新的作用。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一:重商主义,是封建主义解体之后的16至17世纪西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系,反映资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济理论和政策体系。基本观点包括:一是国家主义观点。主张振兴国家经济,要求国家利用进口税、产品价格补贴、垄断外贸等手段来控制和干预经济,保护本国工商业,发展外贸。二是价格观点。主张根据人口和市场价格情况,管制商品进出口贸易。三是货币财富观点。认为货币即金银是财富的唯一形式,国家推行的经济政策,是为了取得更多的金银货币。四是积累金银观点。认为金银是天然的货币,国家要取得金银,必须积累贵金属,禁止金属货币输出,加强外汇管制。五是贸易差额观点。主张实行保护关税、限制商品进口、鼓励商品出口政策等。

——摘编自史件文、胡晓林《世界全史》等

材料二:萌生于19世纪60、70年代的晚清重商主义,其发展过程经历了两个阶段。前期以早期改良派为主要代表,也包括部分洋务派代表。他们通过对“重本抑末”传统的否定与批判,提出了以“士商平等”“商战固本”“以商立国”为中心的一系列的重商主义思想。晚期重商主义到20世纪初的新政时期达到了顶峰。以1901年清廷在西安宣布上谕、宣布新政为肇始,1903年清廷设立商部为契机,拉开了振兴工商实业的浪潮。清政府、地方大吏和资产阶级、人民大众振兴工商业的呼声彼此交织,构成了20世纪初重商主义的主流。

——摘编自张步先、苏全有《晚清重商主义与西欧重商主义》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清中国的重商主义与西欧重商主义的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,与19世纪60、70年代的晚期重商主义相比,概括20世纪初新政时期重商主义的特点,并简析其意义。

材棉纺织革命与世界市场

材料一 先在英格兰发生,很快就席卷整个欧洲的棉线织革命,事实上首先是对印度工业的模仿,然后作为一种报复,赶上并超越印度。

——【法】费尔南.布罗代尔<(15-18世纪物质文明经济和资本主义》

材料二 光绪十二年《遵化通志》记载:“洋线盛行以来。价廉易售,玉(田)丰(润)产棉之境,苦难销运,种棉倍少,纺线织布亦鲜利益,多至辍业。”中国“世代传习”与英国“专利保护”

材料三 中国古代官方以法令保护手工业技术的世代传习,一般是传子不传女,怕女儿出嫁后把技术外传别家。这种传继方式,继承的对象稳定可靠,家庭经验不断积累;俾同时也变得保守僵化,因循守旧,不求革新和提高。……中国古代有许多十分先进的技术和工艺,后来都相继失传,就同这种继承方式有直接的关系。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料四 近代专利制度开创于英国,1624年英国制定专利法(当时称为“垄断法”)规定,第一发明人对其新发明拥有正当的财产权利,“直到国民们学会这件事为止”。难怪韦伯说,若无1624年的《专利法》,那么“对18世纪纺织工业中资本主义发展具有决定性的那些发明就未必有可能”。

——《大国崛起》

(1)根据材料和材料二和所学知识,回答首先发生于英格兰的“棉纺织革命”指的是什么,产生了什么影响?

(2)分析材料三、材料四结合所学知识,说明中国古代手工传习和西方"垄断法”所产生的主要原因,分析其主要影响,

──斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 瓦特机发明前,英国工业生产动力主要是水力……这样的动力缺陷是明显的。煤炭是英国工业革命的主要动力来源……(大不列颠拥有)“供应不会枯竭的优质煤炭”。(引者按:若干代以后真的还是“供应不会枯竭”吗?)英国工业革命……在人类历史上首次创造了烟囱多于教堂尖顶的图景。

──马克垚等《世界文明史》

材料三 一些学者已经为工业化对环境的影响感到不安了。1827年,法国数学家富里埃指出二氧化碳的排放会使大气变暖。在他以后,瑞典学者阿伦尼乌斯提出了“温室效应”。

──德尼兹·加亚尔等《欧洲史》

材料四 恩格斯说:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”下图显示了社会生产力发展与工业发展之间的关系。

请回答:

(1)结合材料四,指出A、B两点对应的历史时期的科技革命名称、主要标志。

(2)有人说,“世界市场对世界经济来说是推动,对欧美来说是利益,对亚非拉来说是灾难和机遇”。请概述世界市场形成过程,并结合所学知识思考,如何评价世界市场?

材料一元末明初,日本武士、商人、浪人到中国沿海武走私、抢掠骚扰。为防止沿海反叛势力私通倭寇,洪武三年(1370年),明朝罢“太仓黄渡市船司”;洪武四年(1371年)颁布禁海令”,洪武七年(1374年),撤销了自唐朝起就存在的负责海外贸易的泉州、明州、广州市舶司。永乐年间,郑和下西洋,放开朝贡贺易,仍不准民间出海。而后随倭患海禁愈加严格。隆庆元年(1567年),宣布解除海禁,允许民间远贩东西二洋,开放福建津州府月港,以月港为治所设立海澄县和督饷馆,负责管理私人海外贸易并征,但仍禁止对日本贸易,私自前往以通倭”罪处。隆庆开关使民间海外贸易获得合法地位,东南沿海海外贺易进入新时期。隆庆初,仅月港一地,“所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖”,成效明显。明朝产品请如丝织品、瓷器、茶叶、铁器等广受世界欢迎,致白银大量流入中国。

——摘编自《闭关锁国》

材料二斯密从自由放任经济政策出发,要求废除一切特权和限制,在不违反法律的情况下,应听任个人自由发展,追求自己的利益,同他人自由竞争。这种政策下,政府的职能或君主的义务只有三项:第一,保护本国社会不受其他独立社会的暴行与侵略,也就是建立国防。第二,设立严正的司法机关,保护社会中任何人不受其他人的悔或压迫,保证人民私有对产的安全。第三,建设并维持某些由大社会而不是少数人经营的公共事业及公共设范,服务的对象不是少数人或个别人,而是为了便于实施前两种职能,同时为社会商业发展提供便利、为青少年提供基本教育。总体来说,斯密主张的政府职能是让政府扮演“守夜人”的角色,保证社会经济运转的正常秩序。对于企业家的经济活动本身,政府没必要也不应加以干涉,应任其为了各自的利益而自由竞争。

——摘编自《亚当・斯密经济自由主义忠想的道德哲学基融》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明朝实行海禁政策的原因。概括明朝“隆庆元年”中国对外贸易政策的变化及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,;简析斯密自由放任经济政策出现的背景?简评斯密主张的政府角色。