阅读下列材料

【材料一】唐代日本、朝鲜来华的遣唐使,通过贡赐关系与中国建立了变相的贸易往来。……海上民间贸易也日益发展。如来自新罗的朝鲜人在中国楚州(今淮安)侨居,这些新罗人经营海上运输,在中日和中朝文化交流中起了重要的桥梁作用。唐代地理学家贾耽说,中国海船从广州经南海到波斯湾的巴士拉港,全程需三个月。这条航线把中国和以室利佛逝(今苏门答腊)为首的东南亚地区、以天竺为首的南亚地区、以大食为首的阿拉伯地区,通过海上丝绸贸易连接在一起。宋朝的泉州商人李充,就曾“自置船一只携带各种丝绸和瓷器到日本贸易”。为了管理海上贸易,从唐朝开始专门设置了市舶司。到了宋代,市舶司成为国家财政收入的重要来源之一。建炎二年(1128年),市舶司的收入占国家收入的20﹪,说明了当时海上贸易的发达。

——张岂之著《中国历史十五讲》

【材料二】革命胜利之后,新生的荷兰共和国不失时机地把眼光转向国际市场。17世纪,荷兰几乎控制了德国的全部对外贸易,在俄国的进口贸易中也排挤了英国而占据首位。它还控制了波罗的海地区70﹪的贸易,荷兰舰队超过英、法总和的一倍,使荷兰当之无愧地赢得了“海上马车夫”的美誉。17世纪末,英国1/4船只是由荷兰建造的。1602年3月,荷兰成立“联合东印度公司”(简称东印度公司),集资640万荷兰盾,相当于1600年英国东印度公司最初资本的10倍。1634年以后,公司各股东的红利平均为股本的18﹪。17世纪荷兰在对外贸易上的绝对优势,令欧洲各国大为恐慌,……。

——王觉非主编《欧洲五百年史》

结合所学知识回答:

(1)材料一反映出唐宋时期我国对外贸易出现什么新现象?从经济、科技文化的角度分析出现这种现象的原因。

(2)材料二反映出荷兰资本主义发展有何特点?

(3)上述材料说明了什么?

相似题推荐

【推荐1】材料一

上(宋高宗)谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商(指海外商人)肯来,动得百十万缗(货币单位),皆宽民力也。”

国朝(清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁(艘),……舶长曰大班,次曰二班,得居停十三行,余悉守舶,仍明代怀远驿旁建屋居番人制也。

——摘自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料》古代部分

材料二

上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。

从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

材料三

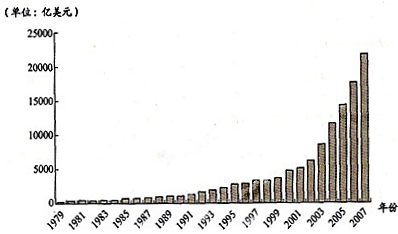

中国进出口总额发展变化图

1.依据材料一指出南宋和清朝前期外贸机构的名称,并结合所学知识概述南宋外贸的具体作用和清前期外贸政策的直接后果。

2.针对材料二所反应的现象,结合所学知识分析其形成原因及对中国经济结构的影响。

3.分析材料三(图11)所示中国新时期外贸状况形成的主要原因。结合上述材料和所学知识,概括中国新时期外贸的发展与古代、近代各有何不同。

【推荐2】中国古代经济非常发达,近代被迫进行经济转型。阅读材料,回答问题。

材料一在最小的空间内用最简单的耕作方式养活尽可能多的人是中国的终极目标,为此,他们将土地分成小块,劳动者把全部精力都投入到比他的房子大不了多少倍的那块土地上面。

——约·罗伯茨《十九世纪西方人眼中的中国》

(1)材料一反映出中国古代农业生产的基本特征是______________。结合所学,从改进生产工具、耕作技术和水利灌溉的角度,分别列举一例证明这一特征。

材料二宋统一南方后,于公元971年在广州设置市舶司。这是沿袭唐制设置的第一个市舶司。以后又在杭州、明州置市舶司,与广州市舶司合称“三司”。《元丰市舶法》的颁布更加有利于海外贸易的发展,中外商人往来频繁,商品交易量大增,市舶收入也随之增加。

——摘编自霍贺《浅析宋代的对外贸易》

(2)依据材料二并结合所学,概括宋朝海外贸易兴盛的原因。

材料三自强之道,练兵、造器固宜次第举行,然其机括则在于急造铁路。铁路之利于漕务、赈务、商务、矿务以及行旅、厘捐者,不可殚述。而于用兵一道,尤为急不可缓之图。

——刘铭传1880年《筹造铁路以图自强折》

(3)依据材料三,概括刘铭传的主要观点,并说出其观点的指导思想。

材料一 《后汉书·西域传》记载:(和帝永元)六年,班超复击破焉者,于是五十余国悉纳质内属。其条支、安息诸国至于海濒四万里外,皆重译(通过翻译)贡献。九年,班超遣缘甘英穷临西海而还。……于是远国蒙奇、兜勒(一说:蒙奇是马其顿,兜勒就是色雷斯)皆来归服,遣使贡献。对于班超的功绩,黄仁宇评价说“从长期的历史上看来,班超在文化上和商业上的贡献,超过他在政治上的成就。”

——据黄仁宇《中国大历史》整理

材料二 宋人朱彧在《萍洲可谈》中说:“海舶大者数百人,小者百余人,以巨商为纲首(船长)副纲首、杂事,市舶司给朱记。舶船深阔各数十丈,商人分占贮货。舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针。广州蕃坊,海外诸国人聚居,置蕃长一人,管匀蕃坊套事,专切招邀蕃商入贡,用蕃官为之,巾袍履笏如华人。”费正清则认为“在宋代,中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角。”

——据费正清《中国:传统与变革》整理

材料三 《马可·波罗游记》引起了西方对中国及远东的向往和关注,“诱起”了哥伦布决心漫游东方以至发现美洲,并由这种地理大发现进而导致了新的世界格局之确立。马可·波罗之后,大批意大利籍传教士相继来到中国,他们将“天主福音”与西方先进的科学文化一并传入中国,为中西文化交流做出了不可磨灭的贡献。对于文艺复兴的历史意义,胡适认为:“重点并不是向后,即重回古典发现传统,而是向前,即推动启蒙运动和建设民族国家。”

——据周宪《意大利文艺复兴与中国》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括班超经营西域“在文化上和商业上的贡献”。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“在宋代,中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国和意大利交往所产生的积极影响。

【推荐1】阅读材料,回答问题。

材料一独战争时期的英属北美殖民地邦联,面对着综合实力远超其上的英帝国,尤其是面对着英国极端强大的海上力量时显得力不从心且几无胜算……然而,正当北美人民陷入困境之时,当时戏剧化的国际形势却为美国提供了遏制英国海权的“天降海军”……借英属北美殖民地独立战争之际,传统的海洋大国先后选速的行动起来,在全球各个角落袭击英国的海上利益,进而自然而然地充当着北美殖民地牵制英国海上实力的有力臂膀。

——摘编自李云鹏《美国海权形成的要素案斌分析》

材料一中所说的“传统的海洋大国”主要包括哪些国家?结合所学知识,分析它们袭击英国海上利益的历史缘由。

材料二德意志帝国建立之初,尚未充分认识到海权的重要性。19世纪80年代之后,德国形势发生了巨大变化……德国最终作出了争夺海权的决定,由此踏上了与英国进行海军军备竞赛、争夺海洋霸权的不归之路。1914年,德皇威廉二世被迫承认,在这场军备竞赛中最先支撑不住的,不是英国,而是德国。实际上,到一战爆发之前,德国在事实上已经在这场海权竞争中遭到失致,德国海军和德国在一战中战败的结果,只不过是这一逻辑发展的最终实现。

——摘编自宋大振《英德海权竞争及其对德国发展的影响》

依据材料二并结合所学知识,分析德国在19世纪80年代以后决定争夺海权的主要历史条件及后果。

材料三第一次世界大战期间,欧洲强国的激烈火拼为美国在其强大工业基础上扩充海军,将海上力量拓展至列强环伺的大西洋尤其是欧陆近海提供了天踢良机。……美国的适时参战给欧战格局带来了巨大的变化。……由此,美国海上力量便在事实上成为了左右战局的关键性力量,并决定着协约国取得最终胜利的基本结局。因而,顺应第一次世界大战的天时,美国提前且迅速地完成了由海上大国向一流海上强国的身份转变。而后的第二次世界大战,美国更借助德意日法西斯失道寡助的有利契机,达速且正当地铲除了其在太平洋上的唯一竞争对手日本,最终成长为全球唯一的超级海上强国。

一摘编自李云鹏《美国海权形成的要素票斌分析》

依据材料三,分析20世纪美国逐渐成为超级海上强国的原因。

综上,谈谈海权与国力的关系。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

汤因比坚信未来的人类只有走向一个“世界国家”,才能避免民族国家的狭隘,才能避免民族国家因为狭隘国家利益追求而带来的人类社会的灭亡。未来的人类需要的不是武力和军事,不是民主和选举,不是西方的霸权,而是文化引领世界,这个文化就是博大精深的中华文明

——《汤因比的预言:中国文明将照亮21世纪》

解读材料,提炼出一个观点.并结合中外相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合。)

【推荐3】阅读材料,回答问题。

材料阿诺德·汤因比在《历史研究》中提到:如同文明解体一样,文明的成长呈现出一种规律的周期性趋势。文明成长的动力来源于挑战激起成功的应战,应战又反过来引发新的挑战。我们尚未发现有什么内在原因能够阻止这种挑战——应战过程无限延续下去,即使历史事实表明,自文明诞生到写作本书时为止,大多数文明之所以未能持续成长,是因为这些文明在许多重大关头未能连续应战,这种应战不仅要有效回应所应对的调整,还要能够激发出大量需要做出不同应对的新挑战。

从材料中提炼至少两个观点,并运用近代欧美文明发展的相关史实加以说明。(要求观点明确、史实准确、逻辑清晰。)